今月読んだ本 (11)

2024年2月

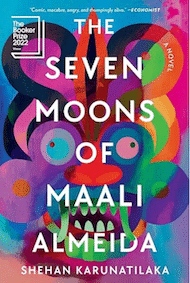

今月もいつものようにkindleで読んだ英文の本の紹介から。今月はSHEHAN KARUNATILAKAという小説家の"THE SEVEN MOONS OF MAALI ALMEIDA"を読みました。日本語の小説なら谷崎賞受賞作、英語で書かれた小説ならブッカー賞受賞作は必ず読もうと決めていた時期がありましたが、最近はずっとサボっていました。この小説は久しぶりに読むブッカー賞受賞作です。2022年の受賞。英国の文学賞だったブッカー賞もいまや英語で書かれていればいいというグローバルな文学賞になりましたが、この小説はスリランカの小説家の作品です。

読み始めた時には、一瞬、南米の小説かと思いました。例のマルケス風のマジックリアリズムというやつですね。ひとつひとつの文章は難しくないし才気に満ちていて面白いが、あまりにも饒舌でしかも脈絡がなく、何が語られているのかわからない。なかなか小説の中に入り込めないでついていくのがやっとという小説でした。やはりもうブッカー賞作品は親切な解説付きの翻訳で読むべきなのでしょうか。既に「マーリ・アルメイダの七つの月」という題名で二冊本が出版されていることだし。まあ、日本語で読んでもしんどそうではありますが。

そういうわけで、最後までよくわからなかったこの小説ですが、全体の結構はダンテの「神曲・地獄篇」に似ています。地獄(のような処)で目覚めた元カメラマンの主人公が7日間(地獄だから、7daysではなく7moonsと呼んでいる。仏教の初七日みたいなものかな。)地獄を巡礼して、さまざまな人物(もちろん全て死者)に遭遇し、誰になぜ殺されたのか、自身の死の真相を追究する。真相は判明するが、最後にはそんな事はもうどうでもよくなって全てを忘れて転生を願うという物語です。たぶん。

かつてセイロンと呼ばれていたスリランカは、私が敬愛していた英国のSF作家アーサー・C・クラーク(「幼年期の終り」や「2001年宇宙の旅」で有名ですね。)が晩年を過ごした地で、私は地上の楽園のような場所だと思っていましたが、どうやら凄惨な民族紛争の地でもあったようです。私はまったく知識がなかったのですが、かつての植民地セイロンで紅茶栽培を奨励したイギリス人がインドからタミール人の労働者を大量にセイロンに移した。独立してスリランカとなった後、以前からの多数派の住民であるシンハリ人とタミール人の間で悲惨な民族紛争が勃発して多数の人間が犠牲になったということのようです。現在のイスラエルとガザの戦争と同じ構図ですね。全く、イギリス人の罪は深い。この小説で描かれる地獄には、その民族紛争の犠牲者たちがひしめいていたのでした。でも、私を含めて、世界の人々はこの悲惨な情況についてあまりにも無知だった。この小説は、そんなスリランカの現代史に私たちの目を向けさせるきっかけになると思います。

次に読んだのは文庫本。古川日出男さんの「女たち三百人の裏切りの書」でした。読売文学賞と野間文芸新人賞同時受賞の傑作です。かなりの長編。古川さんは、池澤夏樹さんが個人編集日本文学全集の「平家物語」の訳者に指名した、雄渾にして華麗な筆力の持ち主です。その古川さんが、この小説で取り上げたのは「源氏物語」。その「宇治十帖」をなんと紫式部(藤式部)の死霊が語り直すという奇想天外な物語。元々が、ほとんど近代小説と呼んでもよかった「宇治十帖」が、語り直しによって、さらに彫琢されていく様を眺めるだけでもスリリングでしたが、この小説はそれだけでは終わりません。紫式部が二人、三人と増殖してゆくのです。当然、物語も増殖していく。「宇治十帖」は三種類の物語になる。さらには、物語世界が現実に湧出し、現実世界が物語に融合していく事態が発生する。もう何がなにやら解らないうちに、この小説は大急ぎで幕を閉じてしまいました。唖然としました。

何が起こったのか、もう一度、読みかえさないといけない。とはいえ、一度目を読み終えた現在の感想を記録しておきたいと思います。この小説の描く時代は、紫式部が亡くなって百年以上が経った院政時代です。「源氏物語」が描いた摂関政治の時代は終焉して、中央権力が分裂している。世の中は貴族の世から武士の世に変わろうとしています。古川さんは「宇治十帖」をその転換の始まりの物語として描いた。つまり、「平家物語」と「源氏物語」を繋ぐものとして。というわけで、「平家物語」の現代語訳の仕事をしたことが、古川さんにこの「女たち三百人の裏切りの書」を書かせるきっかけになったのだろうと考えたんですが、この文庫本の最後に収録されていた保坂和志さんとの対談の中で、実はこの小説は「平家物語」と同時進行だったと知りました。どうも、この物語は「平家物語」と「源氏物語」をつなぐものではなく、「平家物語」による「源氏物語」への時代を逆行する攻撃というのか、少なくとも「宇治十帖」を変容させる試みだったようです。

次に読んだのは中公新書の榎村寛之著「謎の平安前期」でした。まあ、これも「光る君へ」の関連本の一種ですね。この著者の本は初めて読みましたが、なかなか読ませる文章の書き手でした。これは長年学芸員を務められた成果かもしれません。榎村さんは大阪出身で、現在は「斎宮歴史博物館」で研究しながら関西大学でも教鞭をとっているそうです。この本の冒頭で榎村さんは書いています。平安時代はおよそ400年間も続いた。でも、私たちが平安時代を代表すると思っている紫式部や藤原道長、安倍晴明などは後半の200年間に生きたにすぎない。私たちは平安時代の前半部200年についてはほとんど何もしらないのだ。言われてみれば、まさにその通りだと思いました。そして、この本で初めて知った平安前期200年は、なかなか興味深い時代でした。

教科書的な理解としては、民族的にも文化的にも多様で国際的だった奈良時代と比較すると、遣唐使を廃止して以後の平安時代は、いわゆる「国風文化」を生み出した内向きの時代で、それだけに安定した平和な時代だったというイメージが一般的です。その平安時代が生み出した最大の傑作が「源氏物語」だった。平安時代は宮中の女房たちが文化を牽引した女性の時代でもあった。そのイメージは決して間違いではありません。しかし、私たちは、紫式部や清少納言の本名を知らない。歴史史料に何も書かれていないからです。しかし、奈良時代なら、宮中で活躍した皇后をはじめとする宮女や女官の名前を私たちは知ることができる。ちゃんと記録されていたから。つまり、平安時代は女性が活躍した時代ではなく、女性が活躍できる舞台がごく狭い領域に狭められていった時代だった。この本はそんな事も教えてくれました。

それにしても、京都に遷都して平安時代というものを造り出した桓武天皇というのは実に興味深い人物ですね。網野善彦さんは後醍醐政権を「異形の王権」と名付けましたが、桓武政権もまたその名称に相応しい政権でした。なにしろ、桓武天皇の母親は渡来系氏族の出身者なのです。榎村さんによると、全てはこの桓武の出自にまつわるコンプレックスから始まった。桓武の父だった光仁帝は聖武天皇の娘婿になることで帝位につくことができた天皇ですが、天皇になってから冤罪をかぶせてその皇后を廃してしまう。同時に、その皇后が産んだ皇太子をも廃してしまった。つまり、聖武天皇の血を引く皇太子を廃して、渡来系氏族の血をひく桓武を後継者としたということです。どうして光仁がこんな行動をとったのかはわかりません。

いずれにしても、即位した桓武がまず手がけたのは、自らの権力の後ろ盾となる渡来系氏族の支配地域である山城地域への遷都でした。長岡京、さらに平安京を建設します。とにかく、聖武天皇のイメージがあまりにも染みついた平城京から一刻も早く出たかったようです。こんな風にして、桓武天皇のまったく一身上の都合によって平安時代はスタートしました。そして、「千年の都・京都」もこうして始まったわけですね。度重なる飢饉や疫病で人口が激減した平安時代は「小さい政府」の時代だったというような考察を含めて、私たちは平安時代についてあまりにも知らなかったというのが、この本を読んだ感想です。

次も新書。磯田さんの対談集「磯田道史と日本史を語ろう」を読みました。私は、同世代の多くと同じく昔からの司馬遼太郎ファンで、日本史のほとんどは司馬遼太郎から学んだという人間ですが、一応、小説と歴史的事実の区別はしているつもりです。「日本史の語り部」という意味で、私が個人的に司馬遼太郎の後継者だと見なしている磯田さんは専門の日本史学者ですから、その発言の数々は留保なく信頼することができます。この本は、そんな磯田さんが各界の著名人と交わした歴史談義の記録です。

正直なところ、この本に関しては対談の名手でもあった司馬さんの対談集ほどの面白みは感じませんでした。どうしてなのかな。この種の対談に関して私自身がもう擦れっ枯らしになっているせいなのでしょうか。新選組について語った浅田次郎さんとの対談も、龍馬斬殺を考察した中村彰彦さんとの対談も、出口治男さんとの鎖国と開国についての対談も、半藤一利さんとの幕末史に関する対談も、戦国大名たちの健康問題を扱った酒井さんとの対談も、そして何よりも養老孟司さんとの脳化社会は江戸時代から始まったという対談はとても刺激的だったのに。いろいろ考えてみると、どうやら私の不満は、紙面の制約と編集の問題なのか、ひとつひとつの対談が短すぎたところにあったようです。もっともっとマニアックにひとつひとつの話題を深く掘り下げてもらいたかったということです。これは磯田さんや対談者の責任ではありません。

次に読んだのは、今期の芥川賞受賞作、九段理江さんの「東京都同情塔」でした。芥川賞は今回が170回目だそうですが、ずいぶん歴史があります。私も大学時代からもう50年以上も毎年2回の(授賞作なしの年もありましたが)受賞作を読み続けています。権威のある賞だといっても新人賞ですから、作品との相性というものがあって、受賞作以外の作品はその後読まなかった作家は何人もいます。今回の九段さんに関していえば、たぶん、彼女の今までの作品やこれから書かれるだろう作品をいくつかは読むことになると思いました。つまり、私との相性がよかったんですね。

まず、主人公の女性が建築家だということ。私は昔から建築や都市計画にとても興味がありました。大学の建築学科への進学も考えたんですが、数学ができなくて挫折して文学部に進んだという経歴の持ち主です。今でも建築家は憧れの職業なんですが、この主人公は、なんと少女時代に数学オリンピックに参加する才能を持ちながら、数学者になるのはやめて建築家になったというんですから、もうそれだけで憧れてしまいました。小説を読む場合、その主人公に同化あるいは感情移入できるかどうかはとても大切なことです。もうひとつは、この小説がSF仕立てであること。それも、サイエンス・フィクションというより、スペキュラティブ・フィクション(思弁小説)の要素を持っていることも、私の気にいりました。特に感心したのは、多くの人が言及する生成AIに関するところではなく、同情塔という施設の発想そのものでした。実に素晴らしい。まだ読んでいない人はぜひ読んでもらいたいと思います。それよりもなによりも、作品の舞台が、あのザハ・ハディッドの国立競技場が完成して建っている東京が舞台なんですから、それだけでも(年寄りらしくない表現を使うと)胸キュンの小説なのでした。

もちろん、小説は細部が大事です。九段さんは素晴らしい発想の持ち主ですが、作家としての表現の技術も十分に持っていると思います。さすがに選考委員の一人、山田詠美さんはわかっていますね。彼女は選評にこう書いています。「硬質でAIっぽい文章が続く中、時折、叙情的なパートが魅力的に浮き上がる。<葉の一枚一枚の音が、翻訳されるのを待っている秘密のメッセージに聞こえる>とか。」

今月最後に読んだのは、中央公論社編の「対談 日本の文学」全三巻でした。私の少年時代に刊行された文学全集「日本の文学」全80巻の付録月報に掲載された対談・鼎談・座談会の記録をまとめて1971年に刊行された書物を文庫本全3巻に再編集したものです。今となっては全員が故人になった作家達が肩の力を抜いて語りあった回想や文学論は今読んでも面白く、実に貴重な記録で、近現代の日本文学を研究する人たちや愛好家にとってはまさに宝の山、もうこの本そのものが日本文学遺産と言ってもいいんじゃないかと思いました。それにしても当時の中央公論社が総力を結集しただけに編集委員が実に豪華メンバーでした。谷崎潤一郎、川端康成、大岡昇平、伊藤整、高見順、三島由紀夫、ドナルド・キーン。この文庫にも収録されている大岡昇平さんの回想によると、それぞれに一城の主である作家の集まりですから編集委員会はいつも荒れ模様だったそうです。80巻に誰と誰を入れるべきか、誰を1巻とすべきか、誰と誰を組み合わせるか、そんな事をめぐって喧嘩になったこともあったとか。まあ、そうでしょうね。文庫の解説を書いている関川夏央さんによると、松本清張を入れるかどうかが大きな問題になったそうです。強硬に反対したのが三島由紀夫。清張を入れるなら自分は編集委員を降りるとさえ主張した。その三島は編集委員として数回の対談に登場していますが、さすがに超一流の批評家でもあった三島の発言はみんな面白いものでした。これは関川さんも引用していますが、あの自決の覚悟を既に決めていた時期に、澁澤龍彦さんと行った稲垣足穂に関する対談は、三島研究の第一級の資料だと思います。

私よりいくつか年上の関川夏央さんの解説でいろいろと思い出しました。当時、中央公論社は「世界の歴史」を第一弾とした「ホームライブラリー」大構想を展開していて、この「日本の文学」だけではなく、「日本の歴史」「日本の詩歌」「世界の文学」「世界の名著」「日本の名著」などのシリーズを次々と出版していました。まだ学生だった私は全てを買うことはできませんでしたが、その後、古本などでかなり集めました。なんと平均20万部も売れたという青い表紙の「日本の文学」も数十冊持っていましたが、赤い表紙の「世界の文学」と同じく、すべて処分してしまって、今では手元にありません。収容場所がないので仕方なかったんですが、もったいない事をしました。「日本の歴史」と「日本の詩歌」は後に文庫本になったので集めましたが、「日本の歴史」全巻はその後に処分。今回と同じく付録月報を集めた「対談 日本の歴史」だけは今も書棚にあります。「世界の名著」と「日本の名著」は全巻ではありませんが、今でも大切に所有しています。関川さんは解説の最後にこう書いています。「最後のシリーズ『日本の名著』の完成は五年近くも遅れた。出版産業と教養主義が手を取り合って進んだ幸福な時代は去ったのである。」 確かに、あれら中央公論社の「ホームライブラリー」シリーズを熱心に読んでいた時期は、私にとっても実に幸福な時代でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?