今月読んだ本 (15)

2024年6月

今月、kindleで読んだ英語の本は、ANTHONY HOROWITZ "Close To Death" でした。名匠ホロヴィッツの元刑事ホーソンを主人公にした人気シリーズの第5作です。推理については鬼のような才能を持ちながらも変人で正体不明のホーソンが難事件の謎を見事に次々と解いていくのを、ホロヴィッツが自らワトソン役を務めながら同行し、時には自分自身が殺されそうになったりしながら、まるでドキュメンタリーのように事件の顛末を記録して報告するというのが、このシリーズに共通した骨格でした。今更、名探偵ものなんてという一部読者の冷笑を、ホロヴィッツの語り口の名人芸が見事に圧倒してきたシリーズでもあります。

ホロヴィッツの語り口は実に軽妙で、まさに職人芸というしかありませんが、私生活を暴露するような文章ははたして本当のことを書いているのか嘘なのよくわかりません。時にはホロヴィッツと交流のあるらしい有名人の名前が実名で登場したりするので、ついつい本当のことだと思わされてしまいますが、ホーソンのような人物が本当にいるわけはありませんから嘘に決まっていますよね。でも、ホロヴィッツによると、このシリーズは、もともと自分の探偵業の宣伝をしようというホーソンの売り込みをホロヴィッツのエージェントが売れそうだと受けて、4作品を書くという契約で始まったわけですが、4作目にあたる前作「ナイフをひねれば」で、なんとホロヴィッツ自身が殺人の容疑者になってしまって、それをホーソンが解決してくれたことへの恩義からこの5作目が書かれることになりました。しかし、いかにホーソンと言えども、そうそう都合のいい難事件があるわけではない。しかし出版の締め切りがあるというわけで、今回の作品は、ホーソンとホロヴィッツが出会う前の事件を扱うことになりました。つまり、今までのように事件の進行をホロヴィッツが同時的に体験して記録していくということができない。事件は既に解決しているわけですから。犯人は既にわかっている。でも、ホロヴィッツ自身は、この事件に関して何の知識もなかった。

ホロヴィッツ自身は、今までの事件では、ホーソンと同行して、ホーソンと同じ物を見、同じことを聞いていたのに事件の解決には何の役にも立てなかったことに内心忸怩たる思いをしていたので、今度こそは犯人を含めて全てを把握した上で、ミステリ作家としての腕が存分に振るえると期待するのですが、ホーソンの考えは違いました。ホーソンは、ホロヴィッツに捜査の資料を少しずつしか渡さなかったのです。犯人も最後まで教えなかった。でも、その事件の解決はホーソン単独で行われたのではなく、当時ホロヴィッツの役割を務めていた元刑事が存在したことがわかる。その人物は今どうなったのか。その事を疑問に感じたホロヴィッツは、そのことを自ら調べようとする。同時に、この事件が起こった場所を訪れ、登場人物の何人かに会おうとさえした。もちろん、ホーソンには黙って。というようにこの物語は進みますが、なにしろミステリ小説ですから、内容については触れない方がいいでしょう。とにかく、今回もホロヴィッツの術中にはまってしまって、まいりましたというしかない面白さでした。嬉しかったのは、ホーソンという人物の謎はまだこの小説では解明されなかったので、どうやらこのシリーズは今後も続きそうだということです。まだまだ楽しめるぞ。そうそう、ネタバレにはならないと思いますが、この作品中に密室殺人のシーンがあって、その時にホロヴィッツはこう書いています。今や、密室殺人を描くのは日本人作家のお家芸になったと。島田荘司と横溝正史の名前まであげているのは日本の読者へのサービスでしょうか。確かに、ホロヴィッツのファンは日本中にたくさんいるから。

次に読んだのは、松岡正剛「数学的」でした。おなじみの「千夜千冊エディション」の最新刊です。これは何回も書いたことがあることですが、バートランド・ラッセルが自伝でこんな事を言っている。「私は人生で一番頭が良いときに数学を研究し、少し衰えてきた時に哲学を研究した。もっと衰えてからは歴史を研究した。」それを読んだ時はショックでした。私は、建築家に憧れて高校時代は理系の進学クラスにいたんですが、数学が出来なくて、結局は大学で東洋史を専攻した人間です。数学に対する複雑な愛憎といいましょうか、コンプレックスと言いましょうか、そういう思いは今も深い。中学時代までは幾何も因数分解も大好きだったし数学は得意だったのに、高校に入って微積分などが出現してから苦手科目になった。どうしてなんでしょうね。やっぱり頭が悪かったんでしょうか。松岡さんは鉱物が好きな理科少年だったそうですが、大学は文系に進んでいます。それなのに、その後も数学や物理学の本を読み続けてこられた。私なんかは一般向けの啓蒙書しか読まなかったけれど、松岡さんが読んできたのはかなり専門的な本です。この本は、そういう松岡さんの、これまでの数学関連読書の集大成です。ちなみに、松岡さんの特に好きな数学者は、ガウスとポアンカレだそうです。

この本には数式は一切出てこない。これは、数学という学問を、古代ギリシャの原点に戻って、哲学と一体のものとしてとらえようとしたからでしょう。内容は、「第一章 数学的センス」「第二章 数学をつくる」「第三章 非線形で考える」「第四章 情緒だって数学である」に分かれていて、それぞれの章で7、8冊の書物が紹介されているんですが、私にはほとんどが馴染みのない著者の本ばかりでした。もちろん、読んだことはありません。かろうじて最後の第四章で岡潔さんなどが登場してほっとしたんですが、その同じ章で紹介されていたのが、私も大好きなSF作家である、スタニスワフ・レムの「虚数」という本でした。これは架空の書物の序文ばかりを集めたという変な本なんですが、これを読んで、この本の第三章までは、架空の本ばかりの紹介だったのではないかと、一瞬思えてしまいました。

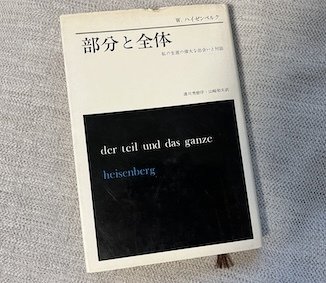

次に読んだのは単行本。W.ハイゼンベルクの「部分と全体」でした。50年も前の古い本ですが、先月アインシュタインの伝記を読んだのをきっかけに、書棚の隅からひっぱり出してきました。そのアインシュタインの伝記の中で、著者のアイザックソンは、若きアインシュタインの才能を認めて、彼が世に出るきっかけを作った一人である、当時の大物理学者マックス・プランクが、実はアインシュタインの光量子仮説をついに認められなかったように、アインシュタインは若きハイゼルベルクの不確定理論を終生信じなかったというようなことを書いていたからです。久しぶりに、ハイゼンベルクを読んで見ることにしました。

昔読んだことがあるはずなのに、中身はとっくに忘れていましたから初読のようなものです。本の副題に「私の生涯の偉大な出会いと対話」とありました。単なる自伝ではありません。湯川秀樹さんが序文を書いていました。若き日の松岡正剛さんがいろいろと教えを受けた、日本のノーベル物理学賞最初の受賞者です。(若い人たちにはこんな説明も必要なんでしょうね。)その湯川さんが、ハイゼンベルクは理論物理学を哲学と一体のものと考えてきた人物だと評して、それを象徴するのがニールス・ボーアとの対話だと書いています。プラトン哲学を信奉していたハイゼンベルクは、きっとボーアをソクラテス、自身をプラトンになぞらえているのだろうと。というわけで、今回は、「部分と全体」の中でも、このボーアとの対話と、アインシュタインとの対話の部分を主に読みました。その前に面白い発見がありました。大学に入ったハイゼンベルクが、数学を専攻したいと主任教授に会いに行き、その時にどんな数学者の本を読んだのか聞かれて、ヘルマン・ワイルがアインシュタインの相対性理論を数学的に記述解説した「空間、時間、物質」をあげたところ、そんな本を読んでいるようじゃ君には数学者になる資質がないといわれて、仕方なく理論物理学を専攻したというのです。なんと、松岡正剛さんが、数学読みに持続的な関心を持てるようになったのは、ヘルマン・ワイルのおかげだったと書いた、あのワイルだったんです。松岡さんがあげていたワイルの著書は「数学と自然科学の哲学」でしたが。

さて、ハイゼンベルクとアインシュタインの対話。短い章でしたが、実に緊張感のある対話でした。正直なところ、ここで語られていた内容についてはほとんど理解ができなかったわけですが、偉大な先輩に対して堂々と意見を述べるハイゼンベルクと、相手の力量を認めて鋭くその理論の欠陥を追求するアインシュタイン。その理論が正しいかどうかは、実証実験はともかく、その理論が簡明で美しい数式で表せるかどうかにあると両者が共通認識を持っていたようなのが印象に残ります。まさに、湯川さんが言う、物理学の英雄時代の登場人物である両者の丁々発止のやりとりでした。それに対して、数章にまたがって語られるニールス・ボーアとの対話は高度な内容を持ちながらも実になごやかなものです。ボーアは原子物理学者のコペンハーゲン・グループのリーダーだった人なので、彼らの対話にはしばしば他の学者も参加していますが、話題は物理学だけではなく、生物学や化学、哲学や宗教にも及びます。アインシュタインの場合もそうでしたが、独創的な仕事は一人の天才が単独で成し遂げるわけではなく、一種の集団的事業なのだと教えてくれた気がしました。

この本には他にも興味深い記述がありました。第二次大戦がドイツの敗戦に終わった時、ハイゼンベルクは他の原子物理学者らと一緒に、イギリスのケンブリッジ郊外に抑留されました。その時に、広島に原爆が投下されたニュースがもたらされました。一緒に抑留されていた学者の一人は、まさにウランの核分裂を発見した人だったのです。彼は自分の研究が数十万人もの人々に死をもたらっしたことにショックを受けました。ハイゼンベルクら仲間は彼の自殺を心配したといいます。このことは、もともと哲学に親和的だったハイゼンベルクに科学者の責任についてのさらに深い思索を要請することになりました。でも、ここで意外だったのは、当時のドイツの科学者の間においては、原子爆弾の製造にはあまりに巨大な経費がかかるので現実的ではないという考えが一般的だったということでした。果たして、アメリカは原子爆弾を製作し、しかも、それをドイツではなく、広島と長崎に落とす意味はあったのか、改めて疑問が湧いてきました。

次に読んだのは新刊の単行本。600ページ以上もある煉瓦のような分厚い本である、松浦寿輝+沼野充義+田中純という東大名誉教授と現職教授三人による鼎談集「徹底討議 二〇世紀の思想・文学・芸術」でした。定年後は文庫本か新書本しか買わなくなった私が、どうしてこの高価な本を買ったかというと、まえがきで松浦さんが書いている、1975年に出版された、菅野昭正、高階秀爾、平島正郎の三氏による「徹底討議 19世紀の文学・芸術」という、これも分厚い本をかつて愛読した経験があったからです。その仕事を志として受け継ぐという鼎談が雑誌に掲載された時、たまたま初回を読んだ私は興奮して、いずれ鼎談の記録が書物として刊行されるであろう日を心待ちにしていました。あれから5年が経ちました。その間、参加者の病気などがあり、あのコロナ禍があり、討議は対面ではなくネットでという事になったりして少々完成が遅れたようですが、とにかくこうして分厚い本にまとまりました。これが買わずにいられるでしょうか。今回の鼎談に参加された先生方は全員が私よりも年少ですが、明治以来の「洋学紳士」の伝統を最良の形で受け継ぐ人たちですから、その知識の広がりも深さも私などには及びもつかない博学の碩学ばかりです。事実、鼎談で採り上げられた人名や書名は初めて知ったものが多かったわけですが、そういうことは、長年、松岡正剛を読んできた私にはなんということはありません。とても楽しい読書体験でした。

今回の鼎談を企画したのも参加メンバーを決めたのも松浦さんだったようですが、絶妙の人選だと思いました。特に、スタニスワフ・レムの翻訳家でもありロシアやスラブ文学の専門家である沼野先生を加えたことが、鼎談の話題の広がりに大いに寄与したと思います。田中さんの話がちょっと堅めなのを和らげる役割も果たしておられた。全12回にわたった鼎談はみんな面白くて教えられることが多かったわけですが、やはり、皆さんが実際に体験した時代について語る後半になるとより親しみと生彩があって、鼎談として面白さが増したような気がします。第10回「エイティーズ 『空白』の時代」、第11回「インターネットの出現」という鼎談です。後者では、それぞれのインターネットとの出会いについて語られた。松浦さんがRPGに凝っていたり、田中さんがすぐに自身のホームページを作成したり、私自身のパソコン通信以来のインターネット体験が思い出されてとても懐かしく思いました。19世紀版との違いとして「思想」というタイトルが加えられたように、今回の鼎談では、文学や芸術だけではなく、二度の大戦について語られ、ソ連の革命とその崩壊について語られ、アメリカと映像の世紀について語られ、フクヤマとハンティントンについても語られています。すでに21世紀生まれの若い人たちが成人している現在、20世紀とはどんな時代だったのかを知るためには、この鼎談集はきっと基本的な文献のひとつになるだろうと思います。私はもう年だから無理ですが、この本の巻末に掲載された膨大な索引や参考文献を手がかりに、20世紀の探求とそれを踏まえた21世紀の建設に多くの若い人たちが乗り出してくれたらと願います。

今月最後に読んだのは長谷川宏さんの「日本精神史」上下巻でした。私は当時大学受験生だったので、間接的とは言え迷惑を被った東大紛争ですが、その闘争に参加した経験から、アカデミアの世界を離れて在野の研究者として生きる決意をした人たちが何人もいたようです。その代表的な人物が、理系では山本義隆さん、文系では長谷川宏さんということになります。長谷川さんは、学習塾を経営しながらヘーゲルやマルクスの研究に励み、その精緻な読解といかにも在野の研究者らしい明晰明快な文章で、専門家を含む、西洋哲学を愛する人たちの間で高い声価を得てきました。そんな長谷川さんが日本に視点を移したのが、この「日本精神史」の試みです。なんて、知ったように書いていますが、実は、長谷川さんの本をちゃんと読むのは今回が初めてでした。最近、「日本精神史 近代篇」が出版されたと新聞の読書欄で紹介されているのを読んで、今更ながら、遡って、この前作を読んでみようと思った次第です。西洋哲学の研究者が日本の文化や歴史について書くということでは、和辻哲郎から上山春平、梅原猛まで先例はいくつもありますが、読み終えた感想としては、長谷川さんの仕事は彼らの仕事に決して劣らない、いや、それらを凌駕するものだと思いました。

まずは上巻から。「はじめに」で、長谷川さんは、人間が自然とともに生き、社会のなかに生きていく、その生きる力と生きる姿が精神だと定義づけて、その精神を縄文時代から江戸時代の終わりまでの日本に探って、人々の心情と観念の歴史をとらえることがこの本の課題だと書いています。その考察のための素材として美術と思想と文学の三領域を選んだというのは、上記の鼎談と同じですね。その三領域を考察しながら、長谷川さんは、人々の思いが宗教意識、歴史意識、倫理意識、美意識の四つの型に分類されることに気づいたそうです。中でも、日本人の精神史に占める割合は美意識が高かったというのは、なんとなく予想されたことでした。この上巻には、「第一章 三内丸山遺跡」から「第十八章 『正法眼蔵』」までが収録されていて、そこには『古事記』『万葉集』『古今和歌集』『枕草子』『源氏物語』などの文学作品、阿修羅像、鑑真和上像、運慶の仁王像などの彫刻作品、最澄・空海・法然・親鸞・道元などの仏教思想、さらには火炎土器、銅鐸、古墳、さらには平等院鳳凰堂や浄瑠璃寺などの建築も考察対象になっています。どの章も興味深くて、長谷川さんは哲学研究者であるだけではなく、豊かな感受性をもって文学や美術を鑑賞し、その感動を精密で的確な表現で読者に伝えることの出来る筆力の持ち主であることがよくわかりました。『古事記』が、もともとは庶民相手の語りに淵源があって、現世肯定的な性格を持つという考察にも感心しましたが、私が特に上巻で感銘を受けたのは、「第七章 写経」でした。思えば、日本の精神史は、中国からの借り物であった漢字を借用あるいは転用して、いかに日本語を豊かにして的確に表現するかという工夫や努力と不可分のものであったわけですが、長谷川さんによると、古代の日本人にとって、漢字は「役に立つ便利な道具という次元をはるかに超えた、それ自体が文化的な輝きを発する存在だった」のであり、それを象徴するのが奈良朝写経の白眉とも言うべき「紫紙金字金光明最勝王経」に見て取れる、宗教心と美意識が交錯・融合した美しさであるというわけですが、まことにその通りだと思いました。

もうひとつ、上巻で特に印象に残ったのは、「第十四章 『今昔物語』と絵巻物」で、「伴大納言絵詞」と「信貴山縁起絵巻」の二つの絵巻物を克明に鑑賞した文章でした。長谷川さんは書いていませんが、絵巻物は現在の日本が世界に誇るアニメ王国となった淵源ともなった重要な文化遺産ですが、それにしても、長谷川さんの鑑賞とその分析は、まるで難解な哲学書を読み解く時と同じくらいの熱量と集中力を示したのではないかと感じさせるものでした。

下巻は「新古今和歌集」から「東海道四谷怪談」までの全十七章。採り上げられているのは、「愚管抄」「平家物語」「徒然草」「神皇正統記」、西鶴の浮世草子や芭蕉、近松の諸作らに加えて、「一遍聖絵」「蒙古襲来絵詞」などの絵巻物、雪舟や長谷川等伯、さらには宗達や光琳らの絵画についても力のこもった精密な描写と分析が繰り広げられます。まるで精神史というよりも美術史のような文章が続くわけですが、このあたりの文章を読んでいると、これらの傑作を目にした長谷川さんの心のふるえのようなものが感じられるとともに、そんな感動をもたらした作品を克明に描写することそのものに長谷川さんが大きな喜びを感じておられたのだろうと思いました。そんな中で、与謝蕪村は池大雅とともに文人画を大成した画家として語られ、俳人としての扱いは付け足しであったのも面白く思いました。なお、江戸期の画家としては、他には写楽、北斎、広重らの浮世絵が語られますが、円山応挙や若冲は登場しませんでした。

その他、この下巻では、能と狂言、金閣・銀閣などの建築と庭園、茶の湯など、実に多彩な対象が採り上げられていて、それぞれの章を楽しみながら読むことができました。印象深かったのは、北条泰時の制定した「御成敗式目」で一章をもうけた事で、NHK大河の「鎌倉殿の13人」を大いに楽しんだ私には嬉しい章でした。私たちは、これほど素晴らしい数々の文化遺産を残してくれた先祖に感謝するとともに、日本人として誇らしく思うわけですが、あとがきで長谷川さんは注意しています。これらは確かに誇るべき文化遺産ではあるが、それは日本人が優秀だったからだというように考えるのではなく、私たちもその一員である、人類が素晴らしかったのだと考えるべきだと。確かにそうですね。さて、このように全ての章が充実していた「日本精神史」ですが、私が特に感銘深く読んだのは、「第三十章 江戸の儒学」「第三十三章 本居宣長」でした。この「日本精神史」は、もともと編集者に日本思想史の本を書いてくれと頼まれたものが形を変えたものなのだそうですが、さすがに長谷川さんは哲学思想の専門家であって、丸山真男の「日本政治思想史研究」や加藤周一さんの「日本文学史序説」の記述を思い出しながら、西洋哲学者が日本の思想を読み解く面白さを満喫しながら読みました。江戸の儒学者で長谷川さんが採り上げたのは伊藤仁斎と荻生徂徠の二人ですが、特に在野の学者、伊藤仁斎には思い入れが大きかったようです。長谷川さんは仁斎について、同類としての強い共感をもって、こう書いています。

「仁斎の学問的な営みには、そういう生き生きした世界とかかわっていく喜びが根底にあったように思われる。さきの引用文でも事象の一つ一つを見つめ、それを丁寧に書きとめていく筆の運びに、知的な緊張感とともに知的な喜びが感じとれるように思う。『語孟字義』も『童子問』も仁斎の粘り強い学問的努力の結晶といっていいが、厳しく真理を問いつめる仁斎は、その一方、知と思考を喜びとする愉楽の人でもあった。その意味で、仁斎は、同じ京都の町に住んだ宗達や光琳と相似た精神の持主だったように思われる。」

まさに、長谷川宏さんご自身が、知と思考を喜びとする愉楽の人なんですね。だからこそ、この「日本精神史」上下巻の読者は、知的な緊張感とともに、知的な喜びを感じることができたのでした。さて、「近代篇」も読む事にするか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?