現代アートとの再会

今年も始まった〈ニュイ・ブランシュKYOTO 〉の初日、限られた時間ではあったが幾つか回ってみた。先ず京セラ美術館は砂山典子氏の「むせかえる世界」より。

童心に帰り深紅のスカートを捲り捲って進む。行き着いた先には座布団にペンとノート。そこは告解室かと見紛うような、否、ある種の告解室であろう。社会的空間から隔絶、或いは秘匿された、それでも身体的には紛れもなく他者の内側一一 それにしても、成人にもなってウキウキでスカートに潜ることになるとは思わなんだ。

続いて近代美術館で上映されていたモーリーン・ラグーシー監督の「思い出して、バルバラ」を観て、写真美術館は清永安雄氏の写真展にも足を運んでから、ほど近くのKUNST ARZTへ。

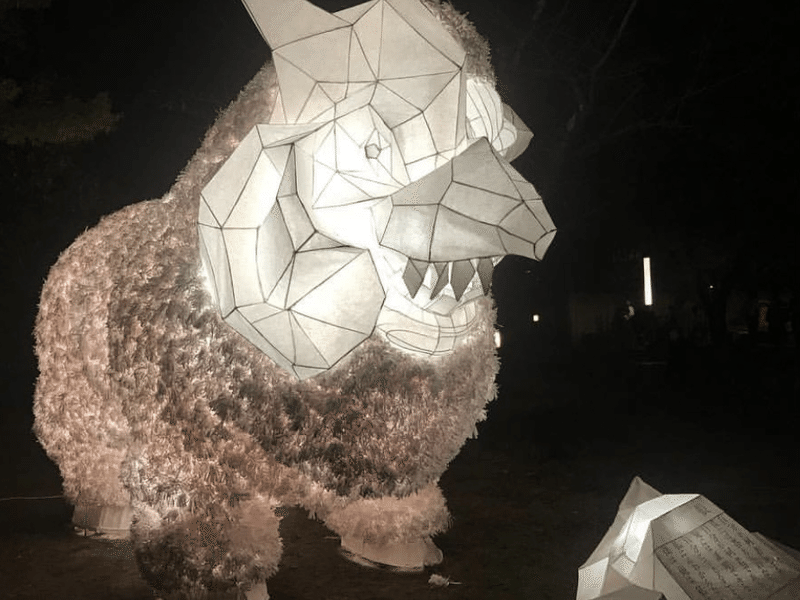

ここでは山下茜里氏の個展が。因みに見出し画像は本展示に該当する。全て蝋染めという手法で色付けされているとのことで、その工程を知れば知るほど制作過程の地道さであったり労力(ロウだけに)を否応なしに慮ってしまう。といっても第一印象は"爆発"とも形容できる生の熱量であり、生々しさでもある、が。

運動とは、一見どんな目にもとまらぬ速さであれ、本質的には不動の状態を目指すものであり、従って、どんなに緩慢な動きと見える時でも、絶えず物体を不動の状態、すなわち死へと導くものである

熱が冷めて、落ちて、最後にはその色だけが残る。これは生命の運動そのものであろう。言うなれば生と死のあわいの禍々しさ。何はともあれ強烈である。

さあ、最後に向かった会場は関西日仏学館である。セシル・ラロワ氏の写真展示、イザベル・ダエロン氏のドローイング展なぞ鑑賞したが、矢張り特筆すべきは中東の女性解放運動を出発点とする展覧会「女性、命、自由 」であろう。

ポスター展示が主ではあるが、世界に向けた、そして文字通り命を賭した"表現"という視点でみると、その切実さと的確さは不覚にも感心してしまうほど。同時にデザインというものの力について、僅かな恐れを抱いたりだとか。

それはさておき...

実は〈ニュイ・ブランシュKYOTO 〉であるが、会場へ赴いたのは大学入学年以来の二回目だったりする。冒頭で「今年も一」と記した通り、毎年開催の旨は知っていたけれど、実際に行ってみるなどはしなかった。それほどに五年前の体験は強烈であり一一 美も芸もその字義すらろくに知らぬ若者にとっては「馬鹿げた世界との遭遇」でもあったのだ。

上記の関西日仏会館でカステラを食わされたときにゃ発狂しそうになってたっけ。それにしてもまあそんな未知の領域を心から楽しめるように一一 少なくとも自らにとって有意義なものとして咀嚼できるようになったことを喜ぼうでないの。

柔らかな甘味とちょびっとだけの渋味が残る、現代アートとの再会。それはちょうど、あの夜のカステラのようで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?