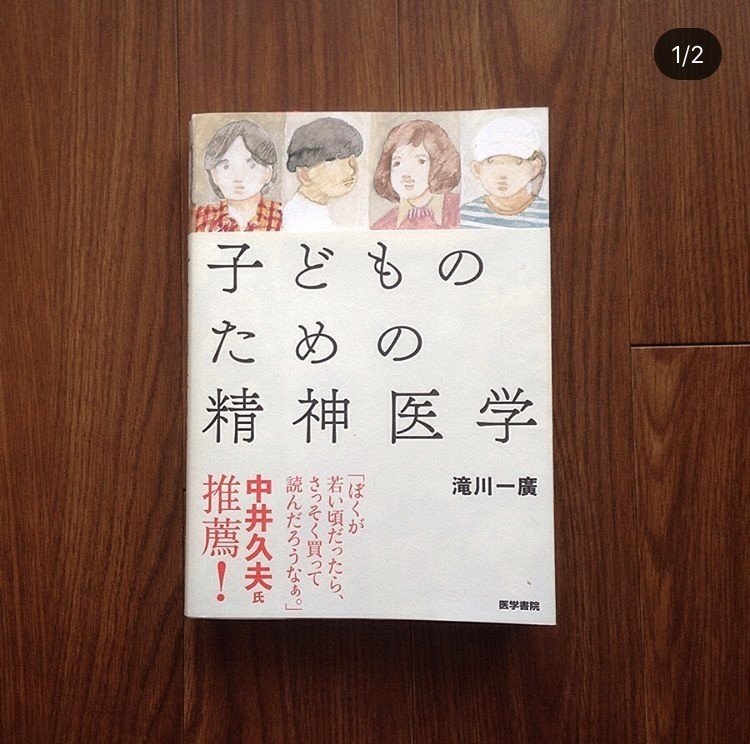

子どものための精神医学

#子どものための精神医学 #滝川一廣

今までいくつか育児や教育本、エッセイを読んだけどこの本が1番面白く勉強になった。

人間が産まれてから、どのように世界を認知し認識していくのか社会の中で生きていくかを丁寧に解説している。これから妊娠・出産を控える友達に勧めたい一冊!!ちと分厚いけど。 *

精神発達も脳の発達にもポイントがあって、一つ一つステップアップしていくことが大事なんだなぁと思う。

例えば、脳は全体的に発達するのではなく、年齢によって部分的に発達し、大体18歳くらいで完成する。3歳頃にやってくる魔の「イヤイヤ期」は前頭葉の発達時期と重なっている。適切な時期に適切な脳の発達箇所を刺激しなければ、あんまり意味ない。(#子どもの脳を傷つける親たち)

精神発達では、乳児は6ヶ月頃まで人間の顔を認識できない。(3ヶ月頃から認知はする)親としては6ヶ月までの子供の世話が大変だけどね。乱暴な言い方をすると、子供からしたら世話してくれるのは誰でもいい。誰が世話するかより、啼泣に対して常にアタッチメントを欠かさない。これで感覚が分化される。6ヶ月から1歳半までは、養育者との信頼関係を育む時期。この時期に十分な安心感と信頼関係が得られれば、3歳頃までに意志力が育まれる。意志力があれば、子ども本人が、自力で外の世界に出でいける。三つ子の魂百までとは、よく言ったもんだなぁ〜と思う。

ADHDや自閉スペクトラムのような発達障害は身近な話だけれど、症状でカテゴライズするのには限界があると思った。

*

子育ての失調は発達のごく早期、乳児期が最大のピーク。

子育てには「ゆとり」が最も重要。

色々考えてたら、「待機児童問題」も解決すべき事だけど、もっと多角的なアプローチが必要だなぁ。ゆとりが無くなって虐待につながり、傷つく子どもが出てから対処するのでは、労力もお金もかかる。「ゆとり」を生むためにできることは何か。経済的な支援か。育休制度や働き方の改善(在宅、フレックスタイム制、役職は残す等)なのか、自治体の子育て支援、、、んーむ。寝れなくなってきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?