紀行文と時間旅行

自分がどんな種類の小説が好きかと考えると、真っ先に思い付くのが高校で読んだ森鴎外の『舞姫』である。当時は教科書に載っていたらという理由で当時の現代文の授業の一環として読んだに過ぎなかったのだが、どことなくこの文学作品に心が惹かれる感覚はそれからも覚えていた。

一、東京で

それから時を経て大学生となり、アルバイトで千駄木を頻繁に訪れるようになったのは幸運であった。すぐ傍の団子坂には彼の旧居の跡地に建てられた森鷗外記念館があるからである。ある日ふと仕事終わりにそこへ寄ったのがきっかけで鴎外の生涯を知ることになったのだが、やはり来館した当時から留学を志していた私には彼のドイツ留学前後のいきさつが最も強い関心事であった。それで『舞姫』を読み直し、さらに彼の留学体験を基に執筆された他の作品を含めて称される、いわゆる「ドイツ三部作」を読み高校生の頃に感じた鴎外の魅力を再発見したのである。

しかしどうして『舞姫』なのだろう。私は夏目漱石の『三四郎』も好きだし何しろ青臭い青春ものは文学に限らず映画においても私の好みである。また永井荷風が『ふらんす物語』で魅せる文体の表現美は、今の自分の力量では咀嚼しきれずとも素晴らしいものだろうと思うし、彼が心酔している様子のフランスの当時の生活描写には好奇心が掻き立てられる。このように自分の好き好んで読むものを考えてみるとこういうことかもしれない。それはまず明治期に執筆されたような、言うなれば「時間旅行」を可能にする文学で、さらに物理的な移動を伴うもの、すなわち過去には全く一般的ではなかった異国の地での体験談、そこで当時の明治のエリートたちが見た風景や想いを追体験する感覚こそが私の興味を引くのだと思う。それから後者の物理的な移動を伴う、という意味では現代に書かれた紀行文も好きで、私がよく読むジャンルでもある。

二、パリで

名士の家の育ちでもなければ豊富な文化資本を受け継いだわけでもない私がフランスに留学できているというのはほとんど奇跡である。もし100年前に生まれていたらこんなことは叶わなかっただろう。当時は日本の未来を担うエリートらにのみ許された経験であった。あの明治随一の頭脳を持っていた鴎外すら一度はドイツ留学を挫折しているのだ。自分だって諦めたくないと決心しパリに留学している現在に至る、というのが私のささやかな小話ではあるのだが。

しかし驚くべきことにパリにはあの古本屋チェーンのブックオフが何店舗か展開している。これはパリ在住とかいうフランス被れの日本人がお決まりのフレーズとして気に入ってよく使う「古き良きものを大切にする文化」と、実際に訪れた店舗で多くの関連商品を扱っていたように日本のアニメ人気が相俟ってのことだと想像する。いずれにせよ、先の旅路で本を読みたかった私は店内の一角を陣取っていた日本語書籍コーナーを物色した。思ったより品揃えが良く、例えばお気に入りの吉田修一の『悪人』もしっかり上下巻で揃って陳列されていたので、久しぶりに読んで妻夫木聡と深津絵里が主演の劇場版の映像の記憶を頼りに行ったこともない長崎に想いを馳せようかしらなんて考えたりした。

そうしたら思いがけずオードリーの若林さんの名が目に飛び込んできたので手に取ってみると、2020年に文庫化された『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』だった。私は名乗るほどでもない隠れリトルトゥースなので購入を即決し、翌日に行ったシェルブールの一人日帰り旅行の道中で楽しく拝読した。普段のラジオやテレビでは伺い知れないような若林さんの思考は全てというわけではないが共感するところもあって、長く芸能界にいながら同調圧力や自意識過剰の風潮に対する嫌悪感、また新自由主義について学び疑問を抱いている姿勢にはますます好感を覚えた。それと同時に、旅先での笑い話や亡き父との対話を違和感なく同時進行で織り交ぜているのは純粋に面白い構成だと素人ながらに思った。まだ新大陸には足を踏み入れたことはないが、いつか彼が訪れたキューバにも行ってみたくなった。

こうして良本との出会いがあったことに嬉しさを覚えたので、また別の日にこの古本屋を再訪すると『パリ群像』と題された何とも私の興味を誘う本を見つけた。しかも発行は1974年とあるではないか。巻末に編者の一人である半田薫次郎は簡略なプロフィール紹介の後に「日本人であることをやめるつもりが、それもならず、その往生ぎわのわるさの告白が、この本である」とクールなコメントを残している。この類の作品は私の大好物だ。その発行年を鑑みても保存状態が極めて良く、丁寧に保存されていたことを示す帯には「これは、パリ在住の日本人が『自分の一番言いたいこと』を、それぞれの形式で表現した作品集である」とあるから、これはおそらく「紀行文」には分類できないのだろう。彼らの執筆時のパリ在住年数と現行の定義からして「移民文学」とも言うべきだろうか。こんな本の紹介文を見てとにかく早く読んでみたいという衝動に駆られたので本書を前回と同じく3.50€で購入し、寝支度を済ませてデスクランプだけを点灯し眠くなるまで読み進めるという方法で、いわば睡眠前の習慣としてページをめくっていった。

そうして「往生ぎわのわるい」半田の『パリ小景』に辿り着く。例によって荷風よろしくフランス文化万歳な彼の趣味が序盤からプンプンするのだが、そんなフランス贔屓を匂わせながらも、興味深いと感じる記述があったので少々長いが以下にその箇所を引用する。

個人主義者は、楽しむということを自分のすべての行動を動機とする。そして、彼にとって、一番楽しいことは、他者との接触であり、他者との、論理による対話である。対話によって、はじめて、強い、ゆたかな自己を形作って行くことができるからだ。そして、個人主義者にとって、自分の「生活」とは、自分が楽しんだことの総体であり、他者との対話の総体である。しかし、精神主義者の国では、他者との対話はない。だから論理もない。いや、論理はスキャンダルだ。生活の仕方は一通りしかなく、始めから一巻の検定教科書で決められている。みんなは、それに従って、一筋の決まった道を、競走馬のように、われわれもとつっぱしるだけだ。個人主義者は論理を触角として、自分の進む方向を広い空間の中に自分で見いだしながら進んで行くが、精神主義者は、社会の公認の一つの理想像に向かって、その理想像になり切るために。自己を押しつぶしながら生きて行く。押さえつけられて自己が悲鳴をあげると、精神主義者は、外界の実在を拒否し、もっぱら、「無常」の心理にのみ訴える「無常観」という麻酔剤をふところから取りだして、それを自己に注射して、自己を仮死状態におとし入れながら進んで行く。精神主義者の国では、自分のまわりに、何千万人、何億人の他者がいても、その他者もまた、教科書通りに同一の道をすすみ、同一の理想像になり切ろうとする。そして、自分と同じ要領で「無常観」を自己に注射して、自己を仮死状態にしているから、他者との自分との対話は必要ではなく、また、不可能である。対話がないから、他者の自己も、自分の自己も発展を止め、萎え、弱り切ってしまう。外界から閉鎖された小さな未開人部落と結局は同じことになる。そして、ラブレーの「ガルガンチュア」にでてくる坊さんの言うように、閉鎖されたところには、ろくなものは発生しないのだ。土人の顔の入墨のような、その土人以外の外の人が見たら理解しがたい、あやしげな、不自然なものしか出てこない。

ここで半田が対峙させているのは対話が好きな「個人主義者」フランス人と盲目な「精神主義者」日本人である。とりわけ末尾の記述に「未開」社会に対する彼のポストコロニアルな眼差しを感じずにはいられないが、如何せん彼がこのような思想を語っているのは「サバルタン」研究が生まれるよりも前のことである。欧米の文明こそ至高だとされていたような時代には半田の考え方が支配的であったのだろう。

もう少し当時の時代背景を考察してみよう。終戦後に復興を経験し、自国でオリンピックを開催をした高度経済成長の時代において、そのような著しい時代の変化の渦の中を生きていた若者たちが背負っていた社会からの期待と圧力は、今のそれよりもずっと重く、苦しいものであっただろう。そこから逃げ出したいと思った青年たちが、以前よりも距離が近くなった海外という場に活路を見出したということは想像に容易い。だから当時「日本人であることをやめるつもり」でパリに移住した半田は鋭い感性と日本批判の精神を持ち合わせていたと考えられる。

そしてこの性向は21世紀に突入した今でも当てはまる。日本社会の閉塞感に息を詰まらせる日本の若者は学歴に関係なく一定数いるように思われるし、逃亡先で現地の日本人コミュニティ向けのサービスに従事するというような周縁の地位に甘んじて暮らす若者たちが、日本の国際社会学において一種の移民現象として認識されている。それに半田の日本論は「人生のレール」と表現を変えて今でも思春期の若者に語られ、彼らを悩ませる頭痛の種としてしぶとく生き残っているような気がしてならない。

三、ベルリンで

残念ながら私は2022年2月6日の本稿の執筆時点では未だベルリンには至っていない。昨年末の休暇の期間を利用して誰もが美しいと口を揃えるドイツのクリスマスマーケットを訪れるべく旅行計画を練ってはいたのだが、現在も蔓延る疫病の最中にあって感染状況が悪化し、彼のウンテルデンリンデンに足を踏み入れることは叶わなかった。

しかしパリからもベルリンに想いを馳せることはできた。死後もなお鴎外や『舞姫』の関連本が発表されておりその枚挙にはいとまがないが、「エリス追跡本の決定版」とまで評されていた六草いちか氏の著作『鴎外の恋 舞姫エリスの真実』を発見し、これはと思い電子書籍版で読み始めた。六草氏は自らを作家であり学者ではない、と評してはいるが、否定的な評価をされる『舞姫』のヒロイン、エリスの名誉回復のためにという一心で、骨の折れる綿密な資料調査をいくら頓挫しようと続ける姿勢は、まさに研究者のそれであるといえる。私も研究者見習いとして参考にしなければならない。それにその骨の折れる研究の過程を、ある種の文学作品として昇華している彼女の作家としての力量には脱帽するばかりだ。帰国前に必ずやベルリンを訪れ、彼女が突き止めた教会にも足を運んでみたい。それが叶った際には、以下に追記しようと思う。

以下、追記

あれから暗くて寒い、寂しさという感情だけが街の通りを駆け抜けるようなヨーロッパの冬を越えて、翌年の春過ぎにベルリンを尋ねることができた。『舞姫』の記述にあったような厳しい冬の侘しさを追体験するという当初の目論見は実現できなかったが、春先と言う季節柄、爽やかな気分でこの街に降り立つことができた。

ベルリン中央駅を出発して、まずは「獣園」こと大ティーアガルテン園内を散策した。自然が豊かで、東京で言う代々木公園や新宿御苑のような都会のオアシス的存在だと思われた。そのとてつもなく広い園内を東の方角に進みようやく自動車の行き交う道路に出ると、「ウンテル、デン、リンデン」にたどり着く。その大通りの中央にそびえるのは、かつて鴎外も見たであろうブランデンブルク門である。

鴎外がドイツ留学中にベルリンの街に滞在した時の最初の下宿先はそこから徒歩圏内である。そこで次に、その建物内に開設されているベルリン森鴎外記念館に足を運んだ。

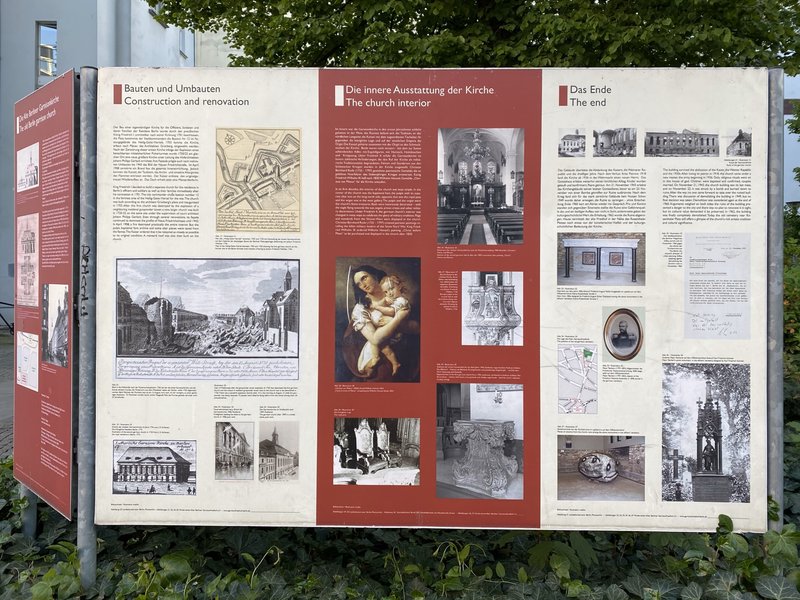

最後に向かったのはガルニゾン教会である。観光客はまずいない。地元民もその教会にはおそらく気にも留めないであろう。なぜならそれは現存しない教会であり、かろうじてその歴史を現代に残すいくつかの説明用のパネルが設置されているだけだからある。しかしその人目に付かない寂しい雰囲気は確かに感じられて、豊太郎と悲痛な境遇にあったエリスの出会いの場として想像して思いを馳せることがきた。

最後に出会いの「クロステル巷の古寺」がこの教会だと突き止めた六草氏に感謝の意を表したい。これで私の空想上の時間旅行は以上である。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?