「恵方巻」ブームと日本の伝統的食文化の危機

2015/02/02 nippon.com

何が「大阪の伝統的風習」やねん!!!

——私たちが紫色の絨毯(じゅうたん)を敷きつめた書斎に通された時、女中が現れて、「少々お待ちください」と言った。

「いま、皆さんで巻き寿司(ずし)を食べてらっしゃいます」

女中は笑いをこらえている。たぶん、関西の生まれではないのだろう。

節分の夜に、家族そろって、巻き寿司を、一本ずつ、無言で食べると、その年は無病息災で過ごせるという言い伝えに、私たちは従っている。年によって、方向が変わるのだが、今年は、たしか、北北西に向かって食べるはずである。

「おまえ、巻き寿司、食うたか」

私は原田にきいた。

「ぼく、寿司が苦手でして、マシュマロですましました」

「すました、て、えらい違いやないか。巻き寿司は、長いまま、食うのやぞ」

「知ってます。けど、恰好(かっこ)悪いものですよ、あれは」——

小林信彦の小説『唐獅子源氏物語』の一節である。

大阪の近郊都市にある、全国組織のヤクザの大親分の家に呼びつけられた主人公である傘下の組のボス「哲」の述懐で、子分の原田ともども関西人という設定である。

どうであろうか、この小説が書かれた段階で、節分の夜に巻き寿司を丸のまま食べるという「風習」が、全国的には全く知られていなかった。のみならず、この大親分が流行り物に弱く、すぐ流行に感化されてしまうことで周囲を振り回す物語であり、登場人物がその姿を「恰好悪いもの」というように、関西人の間でさえ、それが伝統か否か、どことなく懐疑的で、奇異なものと見られていた、という前提でお笑いのネタになっているのがよくわかる。

この小説の刊行は1982年。ちなみに小林信彦は東京・日本橋の生まれ、つまり生粋の江戸っ子である。

それでも日本人の食卓を席巻する「恵方巻」

ここで笑いものにされた、節分の夜に食べるという巻き寿司は、現在、「恵方巻」という商品名で一般化しているが、この後、急速に日本全国で普及することになる。

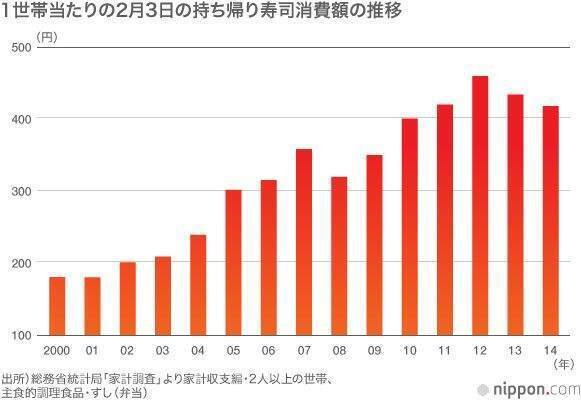

次のグラフを見ていただきたい。これは総務省統計局の「家計調査」から2000~2014年の2月3日に限った持ち帰りの「すし」の世帯平均支出額を抜き出したものである。持ち帰りの「すし」の2月月間消費額は、この間ほぼ1000円強で安定していることから、この日1日の消費の変動はほぼ「恵方巻」要因と見ていい。この統計で2000年からピークの2012年までに2.5倍の伸びを示しているのである。この間、リーマンショックをはじめとして、日本は深刻な長期不況にさいなまれてきたのである。

「恵方巻」に、いったい何が起きたのだろうか。

人為的に作られた伝統

この「節分の日に、その年の恵方に向いて無言で一本の巻き寿司を丸かぶりすればその年は幸運に恵まれる」という縁担ぎが、かなり過去において大阪のごくごく一部に存在したことは確かだ。節分丸かぶり寿司キャンペーンの「元祖」である大阪府鮓商生活衛生同業組合によると、その起源は、「幕末から明治時代初期にかけて大阪・船場の商人が商売繁盛、無病息災、家内安全を願ったのが始まり」「船場の花街で働く女性が階段の中段に立って、巻き寿司を丸かぶりすると願い事がかなったという故事にちなむ」「船場の旦那衆が節分の日に行った艶っぽい遊びが発端」「節分の頃は新しい香の物が漬かる時期で、江戸時代中期、香の物入りの巻き寿司を丸のまま恵方に向かって食べ、縁起を担いだ」など、諸説があるという。

「諸説がある」というのは、要するに、「はっきりとしたものでなく、それほど重要視もされていなかった」ということと同義であり、事実、近代以降、大阪では一般に定着した風習ではなかった。実は、筆者は大阪の生まれ育ちであり、1970年代の半ばまでは、このような習慣は全く知らなかったし、周囲でも見聞きしたことがなかった。70年代になって、大阪の寿司業界や食用海苔関係者が、消費拡大のためにキャンペーンを始めたのである。

この時期、日本全国で、2月14日に、女性から男性へチョコレートのプレゼントをする習慣が一気に広まっていた。キリスト教の聖バレンタインの祝日とチョコレートは実は何の関係もないが、日本の製菓業界が消費拡大のため、かなり以前からキャンペーンを繰り返していて、とうとう日本独自の風習に仕立てあげてしまったのである。大阪の寿司業界は、この「バレンタインデー商法」を単純に模倣したのである。

日本食文化の常道に反する

しかしチョコレートで成功したから寿司でも、というのはかなり甘い考えであった。「発祥の地」であるはずの大阪でも定着しなかったからである。

それには理由がある。寿司そのものは古くからある日本の伝統食で、発祥は、東アジアの照葉樹林文化圏に広くみられる発酵保存食品である。日本でも古来は、生魚を発酵した飯に付け込んで魚だけを食したが、後に、近畿地方を中心に、酢飯と魚を一緒に食べる料理に独自の発展を見せた。大抵の場合、料理法は、酢飯と魚を重ね、これを木枠もしくは簀子で丁寧に成型し、等間隔、一口大に切り分け、食器に盛り付け、箸で食べるというものであった。祭りなどハレの時に作られる郷土料理や懐石料理の一品として扱われた。これが正式な日本料理のスタイルであった。特に大阪では、上面や切断面の模様の美しさを楽しむという洗練された料理となった。

したがって、切り分ける前の半製品を、しかも箸を使わず手で持って食べるというのは、相当に下品な行為と見られたのである。もちろん寿司の中にも江戸前寿司のように、素手で調理、成型し、手づかみで食べるというものも存在する。しかし、握り寿司はいわば「ファーストフード」であり、また、近畿地方では、江戸・東京の文化は、日本の歴史世界の中の周縁に属するもの、と位置付けられていた。

丸かぶり寿司の宣伝が目立ち始めた時、筆者も母に「あれはみっともないこと」と諭された経験がある。少なくとも筆者の周辺では、当時、家庭に節分丸かぶり寿司が入り込んだ事例はなかったと記憶している。

「食」は、単に栄養学的な要素や消費という側面だけで成り立っているものではなく、作法やシチュエーションといった文脈を強く持つ文化である。このような文化的規範が強い社会であればあるほど、ルール違反に対する忌避もまた強い。たとえば、フランス料理のテリーヌ・ド・パテを切り分けず手づかみで食べる人が現れたらどうだろう。フランス人は「野蛮人」と笑うに違いない。しかし、これがグローバリズムに乗って世界中に広まったら、「文化侵略」とフランスの人々は感じるのではないか。それゆえ、節分丸かぶり寿司も「発祥の地」であるはずの大阪では、流行ものに弱い人々以外、定着しなかったのである。

伝統的食文化の風化が人工の「伝統」を生んだ

しかし、その後、事態は予想外の展開を示した。全国チェーンのコンビニエンス・ストアが取り扱いを始めた途端、全国で、そして大阪をはじめとする近畿地方で広がり始めたのである。

最初は、セブン-イレブンの広島の店舗だった。1989年に節分の縁起物として販売を始めたところヒットし、同社は、95年には関西以西の店舗に、98年には全国で節分に販売するまでになった。流通各社もこれに倣い、冒頭の表に示したように、順調に消費が拡大して、現在では、大型チェーン店でも、予約をしないと2月3日の節分の日に購入することは困難になっているほどの人気である。ちなみにセブン-イレブンは東京の企業である。

全国的な普及の原因はなんだったのだろうか。1つには、食文化の平準化が進んだことで、江戸前寿司の作法である「手づかみ食」に対する抵抗感が薄れつつあったことがあるだろう。しかし、最も大きい要素は、コンビニエンス・ストアが日本の食品流通の主流になる過程で、「中食」と呼ばれる持ち帰り食が広がったことにあると考えられる。

外食でもなく、家庭での調理でもない食事。調理済みの料理を購入し、自宅に持ち帰って定時の食卓のメインにする。多様な調理済み食品を24時間提供するコンビニエンス・ストアの存在が、この食行動を日本人の間に広め、定着させた。家庭での調理や専門の外食料理店を基盤としていた伝統的な日本の食文化の外に、新たな食の習慣が形成されたのである。コンビニエンス・ストアの主力商品が、「おにぎり」であることが象徴しているが、日本の食生活のファーストフード化をいっそう推し進めることになった。「おにぎり」の1バージョンであると考えれば、「恵方巻」の普及も理解できる。

「恵方巻」は、日本人が、全国どこでも24時間手に入れることのできる伝統食となった。しかし、これは日本の本来の伝統食文化ではない。世界中で現在、食のファーストフード化が進み、従来の食文化が片隅に追いやられる中で、「スローフード」として伝統食文化を再評価し、保護していこうという動きが顕著になってきている。「恵方巻」ブームのビジネスとしての成功にケチをつけるつもりはさらさらないが、このブームの裏で、日本の食文化自体の風化が進行しないことを、筆者は心から願ってやまない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?