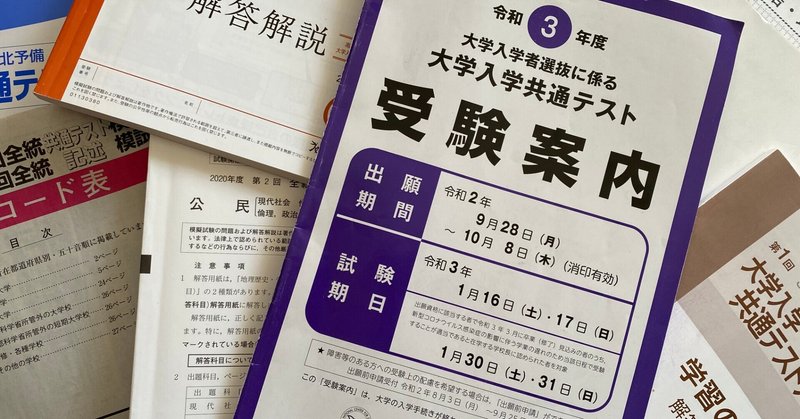

大学入学共通テストがとうとう始まる!

ほとんどの誰もがまだ知らない、本当の「大学入学共通テスト」があと4日でその正体を見せます。たくさんの方がその正体を突き止めようしてきた未知のそれ。53万人が挑む予定で、我が子もその一人。親として以上に、仕事上これについて知識を得るのが不可避だった立場として、直前に振り返ってみました。一部個人的観点もあります。

センター試験との違い

◆問題の構成、出題方針(後述)

◆英語における配点

⇒⇒リスニングとリーディングが同配点(大学により配点の設定が異なる)

大学入学共通テストの問題構成

「資質・能力を踏まえ、知識の理解の質を問う問題や、思考力、判断力、表現力等を発揮して解くことが求められる問題を重視した問題作成」とHPに書いてあります。では、どんな問題なのか?

◆会話や授業などの場面が設定されており、課題を発見し解決方法を構想していくなかで考察する問題

◆資料やデータ等を基に考察する問題

◆複数の資料を読み比べる問題

各教科とも、ただ知識を問うのではなく知識をもとに考える問題で、一見どの教科かわからないような問題が多いのが特徴です。2017年のプレテストでは、当時の現役高校生がかなり衝撃を受けたような結果が出ました。

2018年の2回目のプレテストで修正され、それを元に出版各社が対策本を出したり、既存のものの活用法などを考案するなどしました。

共通テストになぜ変わる?

20204年4月からの新課程に先駆けて、入試の制度改革の一環として実施されるのが2021年の大学入学共通テストです。大学における選抜方式も多様になり、各大学は特色を出すべく色んなシステムを打ち出しています。

【入試改革】「変化の激しい時代において新たな価値を創造していく力を育成していくために、高大接続改革の取り組みを進めています」(文科省HP)

今の子どもたちが、大人になった将来「自ら問題を発見し、他者と協力して解決していくことができるよう、資質や能力を育む必要がある」と考えられた教育改革の一環が「入試改革」で、新たなテストとして実施されるのが「共通テスト」です。

「持っている知識を軸とし、その理解の質を問う問題や、思考力、判断力、表現力等を発揮して解くことが求められる問題」を重視した構成の背景には、予測不能の社会で生きていく子どもたちの未来を懸念する国の想いがあります。

【新学習指導要領】2020年の小学校を皮切りに、2021年に中学校、2022年に高校の学習指導要領が改訂されます。学習指導要領は10年ごとに改訂されていて、この改革は戦後最大と言われています。

学力の3要素 ◆知識・技能

◆思考力・判断力・表現力

◆主体性・多様性・協調性

高校の新学習指導要領では、これからの時代を自立して生きていくなかで必要な力として、掲げられています。その学び方として、「主体的で対話的で深い学び」が教育現場に求められています。この新課程のもと学ぶ学生(2022年以降入学者)は、一部今とは異なる教科を学び、よってテストの科目も大きく変わることが予定されています(現時点で案が公開されています)

方針が二転三転した共通テスト

最初から疑問視・不安視されていた内容は多く、実施まで1年数カ月となった2019年の終わり頃、不備の指摘の声が高まり、最終的に見送りになったことがいくつかあります。

◆英語外部試験導入を先送り

⇒⇒地域や受験機会による公平性に疑問の声が高まる。文部科学大臣による「身の丈」発言が引き金となった。個人的には、GETCの独占市場になりそうな風潮に教員が疑問を感じている空気も感じた。

◆数学・国語の記述式問題導入を見送り

⇒⇒記述の採点を公平にできるのかの疑問は最初からあった。自己採点と実際点が乖離することもプレテストの分析から出ていた。「自己採点」を元に2次試験の出願校を決める受験生にとっては、大変な問題。さらに、記述式問題の採点を一社が請け負い、たくさんのアルバイト大学生に採点させるという報道が。正しく公平な採点が果たしてできるのか?が疑問視された。

◆試験時間の変更

⇒⇒記述を出題しないことになったので、想定の所要時間が短縮された。

コロナ禍における相違点

◆①1/16-17 ②1/30-31の2日程で全都道府県で実施。

⇒⇒②は、高校卒業見込み者が休校などの影響に伴い学業の遅れが生じた場合への考慮、 および①の追試験を受験する者が対象。

◆2/13-14日程で特例追試験が全国2カ所で実施

⇒⇒やむを得ず受験できなかった者への措置。過去に作成されたセンター試験の緊急対応用の問題が使用されると言われている。

◆「マスク着用」が義務付けられた。

◆体調管理表の2週間前からの記入が求められている(一部報道で「義務」と言われたが義務との明記はない)

◆体調不良の場合、診断書なしで追試験に変更可能。

個人的に思うこと…

本質的な学びを求めている一人としては、この教育改革でうたっている内容や方向性は共感しています。整備不備や不満の声に焦点が当てられる報道が目立ちましたが、学びの本質は変わってはいません。習うことに対し、何が説明され、何が本題なのか、自分はどう感じ、それはなぜか? 教育の機会を受け身ではなく、考察の機会と意識していけばいいのかなと感じています。

変わる必要性を誰もが感じた2020年度に初実施というのも、何か因果も感じます。

3月には、新課程の教科書が公表され、今後どのような教科教育が行われていくかが徐々に見えてきます。この記事を読んで下さる、今後大学入試を迎える方やその親御さんにわずかでもお役に立てれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?