生活習慣を整えるためのコツを知ることで 親子でストレスをためずに生活できる方法(特別に一部公開)

![]()

障害をもつ子の生活習慣は

なかなか整えるのに時間がかかります。

しかしコツを押さえるだけで

子どもの行動は変わっていきます。

今回は今までの記事を凝縮し

生活全般をまとめました。

実践して役に立っている事例ばかりです。

是非参考にしてみてくださいね。

そして今回は要望に応えて

聞いて学べるnoteにしました。

通勤時間にも聞いて学べるものになってます。

是非ご活用くださいね。

さらに深く学びたい方は

聞きながら読んでいくと

頭に入りやすいと思います。

くり返し読んで聞いて学び

実践していきましょう。

このnoteを聞いて読むことで

☑親子の笑顔が今より10倍増える

☑子どもといるのが楽しくて仕方なくなる

☑自分の子育てに自信がもてるようになる

保育士歴20年、園長8年目の私が

子育ての経験、保育現場での経験をまとめました。

私は『子育ての悩みを0にしたい』という夢があります。

すべての子どもが幸せになる世の中

すべての親も幸せになる世の中を創る。

そのためには子育てを全力で楽しめる人を

増やしていくことだと思っています。

多くの方に読んでいただき

少しでも子どもといる時間が幸せと

感じていただけると嬉しいです。

子育てで悩んでいる人も悩んでいない人も

このnoteを読んで元気になってほしい。

そして子育てを心の底から楽しんでほしい。

そんな思いを込めて書きました。

ではご覧ください。

音声は1.25倍速で聞くことをおススメします。

まずはこちらから聞いてくださいね ↓ ↓ ↓

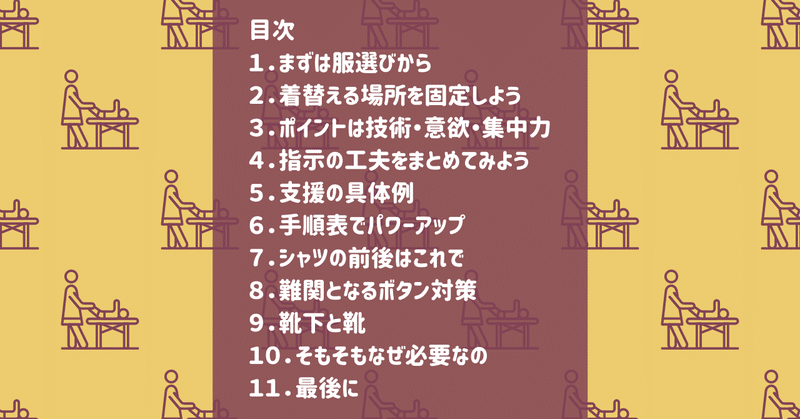

目次

![]()

自己紹介

第一章 これは驚き!着替えがスムーズにいく究極の方法をこっそり教えちゃいます

第二章 トイレはトレーニングではない!障害をもつ子の排泄の身につけ方

第三章 これは衝撃!間違いなく苦労が解消される!子どもが安眠できるようになる方法

第四章 誰も教えてくれない!驚くほど変わる 障害児の食事のコツ

第五章 まとめ

![]()

自己紹介

![]()

まずは簡単に私の紹介をしますね。

神奈川の横浜に住んでいます。

保育士歴20年現在横浜の認可保育園の園長になり8年目になります。

発達心理学の研究もしております。

家族は妻と息子が一人います。

息子は生まれて5分息をせず重症仮死症と診断されました。新生児スクリーニング検査で耳が聞こえないことがわかりました。

通常の遺伝子はXYですが息子はXXXXYという遺伝子異常がみつかり『クラインフェルター症候群』という病名がつきました。

10万人に1人と言われています。簡単に言うと、手足が長くなったり関節が抜けやすくなったり無精子症になりやすいんです。

アレルギーもあります。検査で39品目中38品目が数値として出ました。

さらに斜視もあり眼鏡をかけています。

生まれて1年間様々な告知がありさあどうすると悩みました。

しかし、妻も保育士なので路頭に迷うというよりもどう楽しく生きていけるかを話し合って考えていきました。

耳が聞こえないことについては医者に人工内耳を進められました。

手術で埋め込むんです。

こんな小さな子に手術はしたくない。

色々調べて手話という世界を知りました。

そして息子の第一言語を「日本手話」にすることを決めました。

いろいろあるけどこうして家族で激しく楽しい人生を歩み出したわけです。

病院・療育通いがあり大変なこともたくさんありますが日々の生活を楽しんでいます。

息子は今年小学校1年生になり歩行はまだ出来ないけど毎日笑顔で過ごしております。

おかげさまで連携機関との情報を仕事に生かせているので一石二鳥なんて思ったりもしています。

園長としては園の保護者や地域の子育てセンターに呼ばれ年間100件以上の子育て相談や講演会を行っています。

子育てで悩んでいる方は年々増えています。

そんな方たちの力になりたいと思い毎日全力で活動しています。

![]()

第一章 これは驚き!着替えがスムーズにいく究極の方法をこっそり教えちゃいます

![]()

子育てをしていく中で

苦戦する一つとなっている着替え。

障害をもつお子さんの場合

自分で選びたいこともありますし

この服じゃなければ嫌だと言って

着替えないこともありますよね。

今回は着替えがスムーズにいく

究極の方法をお伝えします。

1.25倍速で聞くことをおすすめします。

よくつまずく場面をピックアップして

具体的に説明しています。

なんども繰り返し読んで聞いて

実践してみてくださいね。

1.まずは服選びから

![]()

障害の度合いにもよりますが

服を選ぶことは慎重に行いましょう。

本人の納得のいくものを

一緒に買いに行くことから

始めてみましょう。

自分の好きなものを選ぶことで

この服を着たいと思うようになります。

選択肢を与えて自分で選ぶことが

ポイントとなりますね。

うちの息子もズボンを買う時には

必ず好きな色を選ぶように

しています。

その日の着たい服を選ぶことも

大事になりますね。

とにかく自分でという気持ちを

大事にしていきましょう。

これはイヤイヤ期と呼ばれる

時期にも有効的です。

本人が納得していくことが

ポイントですね。

色や柄へのこだわりもあります。

お気に入りのものがなくて

大泣きすることもありますので

場合によっては同じものを

2着用意することも必要です。

2.着替える場所を固定しよう

![]()

着替える場所へのこだわりが

ある子もいます。

1、2歳の子は小さな椅子を

用意してあげると

空間認識にもつながります。

子どもが着替えやすい

場所を確保しましょう。

ルーティン化すれば

自分でやろうとする姿が

見られるようになります。

うまく子ども自身で

出来るようになると

良いですよね。

自分でやりたい気持ちを

見守りながら

必要に応じて

手を貸していきましょう。

幼児になると

自分で行えることが

増えていきます。

服を出すところから

自分で出来るように

なると意欲が増していきます。

初めは少し荒らしてしまう

こともありますが

自分でやりたい気持ちを

大事にしていきましょう。

子どもの自主性を

大事にすることで

かなり伸びていきますよ。

3、ポイントは技術・意欲・集中力

![]()

一人で着ることができても

ボタンが掛け違っていたり

靴下が反対だったりすることが

ありますよね。

不注意という問題もありますので

まずは確実に身につけることを

意識していきましょう。

乳児期は「自分で」の気持ちを

大事にする必要がありますが

幼児になると技術を身につける

意識をしていきましょう。

意欲と技術はセットとなります。

着替え中にもかかわらず

テレビや玩具の刺激が気になり

着替えていることを忘れてしまう

ことってありますよね。

時間もかなりかかってしまいます。

集中して着替えに取り組めるように

刺激を無くしていくのもポイントです。

4.指示の工夫をまとめてみよう

![]()

子どものルーティンを確立するには

大人の指示も一定にした方が良いですね。

子どもの様子を見ながら

今どんな状況かを書き出すと

一定の支援ができるのでおすすめです。

子どもの発達段階を捉えながら

成長と共に変化させていきましょう。

表を使いながら大人の対応を

整理することで子どもに対して

的確な支援が出来るようになっていきます。

つまずいている部分を

ピックアップすることも必要です。

どの部分が難しいのかを

見極めるようにしましょう。

5.支援の具体例

![]()

うちの息子が使っている洋服の棚です。

何が入っているかを見やすくしています。

子どもによっては写真や絵の方が

入りやすい子もいるので

表示は工夫していきましょう。

環境を準備することが

子どもの生活が落ち着くことにつながります。

初めは大変かもしれませんが

子どものルーティンが出来上がっていけば

徐々に楽になっていきます。

表示の写真は服そのものを撮影し

絵で示す場合はネットでも

簡単に引っ張ってこれますので

活用してみてくださいね。

ちなみにうちの息子は

初めカゴの中身を

全部出したりしてましたが

今は自分で選んでます。

スモールステップで

進めていけば必ず身につきます。

環境の工夫としては

脱ぐと着るを明確にしてあげるのも

一つの工夫となります。

脱いだ服と着る服がごっちゃに

ならないようにカゴを分けて

あげることもおすすめします。

甘えからやらない日も

たまにはあると思います。

そんな時は無理をさせずに

全面介助でもよいと思います。

子どもの様子を見ながら

励ましつつも無理なく

進めていきましょう。

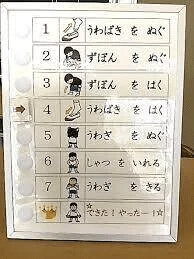

6.手順表でパワーアップ

![]()

着替える技術はあるけど

なかなか進まない子がいます。

まわりに気が散ってしまい

なかなか手が動かないのです。

こんな時は手順表を作りましょう。

視覚情報から流れを理解できるようにすると

かなりスムーズになることがあります。

先に流れを伝えておいて

スムーズに行える子もいれば

一緒に順を追ってやる方が

スムーズな子もいます。

その子にあった適切な対応で

やっていきましょう。

7.シャツの前後はこれで

![]()

シャツを着ることができるけど

前後の判断が難しい子がいます。

こんな時は刺繍や名前をつけましょう

というのが一般的な解答です。

しかし最近では個人情報の

問題もあるので名前をつけることに

抵抗を感じる人もいます。

こんな時はダブルクリップを

使いましょう。

百均に行けばいろいろな大きさが

売っているので使い分けると便利です。

うちの園では前に大きめを

着けるようにして

わかりやすく示すようにしています。

取り外しもすぐに出来るので

かなり便利ですよね。

8.難関となるボタン対策

![]()

ボタンをはめる作業は

右手と左手が別の動きになるので

かなり苦戦する子が多いです。

指先の発達が重要となるわけですね。

フェルトであそべるものを

作っているのをよく見かけますが

これもかなり有効的ですね。

あそびながら自然に

覚えてしまうことが大事です。

糸を緩くつけておくものと

きつくつけておくものを

用意しておくと

難易度が変わってきます。

用意するものを工夫することで

成長・発達を促すことができます。

普通にできるようになっても

首回りなどきつい部分で

つまずく子もいます。

ボタンは根気のいる

作業となりますので

本人の気持ちが折れないように

してあげましょうね。

9.靴下と靴

![]()

靴下や靴をうまくはけずに

挫折する子もいますよね。

靴下は引っ張り上げる前まで

足を入れてあげるを

繰り返しましょう。

実はこれもあそびで

出来ることがあります。

例えばプリングルスの容器や

ラップの芯などに

リストバンドを通すあそびで

引っ張り上げることを覚えます。

リストバンドの太さを変えることで

難易度を上げるのも良いです。

日頃のあそびから自然と

導入していくことで

生活習慣が身についちゃう

こともあるんですよね。

子どもの動作がどんなものかを

考えながら手作り玩具を

作るのも楽しいですよね。

靴に関しては

かかと部分に紐をくくり

引っ張りやすくするのが

効果的です。

左右の理解が難しい子は

印や絵を描いてあげることで

わかりやすくなりますね。

10.そもそもなぜ必要なの

![]()

そもそも着脱は生きるために

必要な行為です。

身だしなみや清潔が保たれないと

いじめられたり世間から避けられて

しまいますよね。

そういった意味でも

乳幼児期から確実に

身につけておきたいところです。

こだわりが強い部分は

十分受け入れつつも

自分で挑戦し出来るように

なっていくことが重要です。

また体温調整がうまく

いかない子もいますよね。

健康管理という面でも

調節してあげることは

必要となります。

自分の健康は自分で守るという

意識もつけていきたいですね。

11.最後に

![]()

うちの息子はすぐに脱いでしまう

時期がありました。

オムツが濡れた時に

脱ぐことが多かったんです。

原因を探り適切な対応をすることで

今はなくなりました。

時間はかかるけど

ゆっくりかかわっていくことで

確実に身についていきます。

発達段階をとらえながら

ゆっくり少しづつ確実に

進めていくことが大事ですよね。

本人が快を感じられるように

援助していくことも必要です。

しかし日々の生活の中で

思うようにいかないことも

あるとは思います。

そんな時は是非

相談してください。

一人ひとりに適した

援助の方法もアドバイス

していきますのでご連絡くださいね。

子育てのポイントをつかんで

全力で子育てを

楽しんでいきましょうね。

![]()

予告編はここまでになります。

このnoteは本来有料のものですが

多くの方の悩みを解決したいと思い

今回無料でお渡しすることにしました。

わたしの夢は

『子育ての悩みを0にすること』です。

すべての子どもが幸せになる

世の中にしていきたいんです。

このnoteを聞いて読むことで

☑親子の笑顔が今より10倍増える

☑子どもといるのが楽しくて仕方なくなる

☑自分の子育てに自信がもてるようになる

17000字の自信作になります。

ここから先の内容はこちら ↓ ↓ ↓

第二章 トイレはトレーニングではない!障害をもつ子の排泄の身につけ方

第三章 これは衝撃!間違いなく苦労が解消される!子どもが安眠できるよ うになる方法

第四章 誰も教えてくれない!驚くほど変わる 障害児の食事のコツ

第五章 まとめ

続きはこちらから受取ってくださいね ↓ ↓ ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?