ママだからって無理しないでね

【序章】自分のことが好きですか?

今のあなたは、胸を張って

「自分のことが大好き!」

と、言葉にすることができますか?

こう質問されると、

自分に足りていないところや

嫌いなところに

関心が向いてしまう方も多いと思います。

では、なぜ

「自分のことが好き」だと言うことに抵抗を感じるのでしょうか?

なにをやってもうまくいかないから?

自分に自信がないから?

今朝、子供に八つ当たりしてしまって優しいママになれていないから?

理由は人それぞれあると思いますが、

いつもなんだか

足りていないような気がしていませんか?

劣等感を感じていたり、

いつもどこか漠然とした不安が取り巻いていませんか?

「もっとちゃんとしないと」

「頑張らないと」

と、思っていませんか?

多くの女性が進学・就職・結婚・出産など

ライフステージの変化に直面し、

その中で自分の心の声や気持ちは後回しになっていることが

少なくないと思います。

「ママなんだから」

「妻なんだから」

と、頭の中で唱え大切な家族のために

沢山我慢してきたのではありませんか?

「大切な家族のために」という想いや言葉は、

知らず知らずのうちに

あなたの「自分を好き」と言う大切な気持ちを

見失っているのではないかと思います。

子どもにとっては世界で立った一人のママです。

子どもはいつだって

ママに笑顔でいてほしいと願っています。

そして、たった1人のママであると同時に、

あなたはこの世界で

たった1人の唯一無二の存在なのです。

ここでひとつ、絵本を紹介したいと思います。

メロディー・カールソンの

『きみのかわりはどこにもいない』

という絵本です。

この物語は、

羊飼いが迷子になった羊を

懸命に探すと言うお話です。

後半に、羊飼いが迷子になった羊に対して

「たとえ99匹の羊がいたって、

君のかわりはいないのだ」

と言う場面があります。

あなたがどんなに

自分を嫌いになってしまっても、

自分に自信がなくても、

迷惑ばかりかけてしまっていると感じていても、

あなたの存在が無条件に

認められる場所があったらいいなと

思うかもしれません。

また、子どもに読み聞かせをしながら、

自分には認めてくれる人なんていないと

孤独を感じてしまうこともあると思います。

自分を好きになれなくなったのは

いつからですか?

本書では、頑張り屋さんなママが

いつから自分を

好きになれなくなったのかを考えていきます。

「ママだからって無理しないでね」

というタイトルにもあるように、

本書を読むことで大切な読者の皆さんが、

ちょっとでも自分を好きになれるようになる

お手伝いができたら幸いです。

【第1章】成績=わたしの価値?本当の「正解」ってなに?

唐突ですが、皆さんは勉強は得意ですか?

そう聞かれたらあなたはなんと答えるでしょう。

多くの人が

「苦手」と答えるのではないでしょうか。

では、なぜ苦手だと思ったのですか?

質問に答えるにあたって、

学生時代の「成績」や「テストの点数」などを

思い起こしませんでしたか?

テストの点数が悪いと

「なんで頑張ったのにうまくいかないんだろう。

自分はバカなんだ。」

と、思ってしまう。

次に向けていざ机に向かっても

「勉強してもどうせ〇〇さんには勝てない」

と、ネガティブな言葉が頭をぐるぐる。

自分はダメだと思えば思うほど、

やる気も起こらず

テストや勉強がもっと億劫になってしまう。

学年の順位表がわたしの価値を決めているとさえ

錯覚してしまうこともあります。

なぜなら、

学校の先生や親からの

「〇〇さんは優等生」

「〇〇さんは劣等生」

といった見えない区別に

苦しんでいる人も少なくないからです。

クラスの中には芸術の才能や

卓越した運動神経を持っている人もいます。

しかし、社会によって

テストの点数や成績が優れていないと

「頭が悪い」というレッテルが

貼られてたことを見てきました。

「テストの点数」や「成績」が

絶対的価値とするような風潮があるので、

才能があってもレッテルが貼られたり、

自分はダメなんだと思い込んでしまいます。

その一方で、

先生を上回るほどの天才的な頭脳は歓迎されず

「出る杭は打てれる」

そんな風潮も日本の教育現場には浸透しています。

具体的には、

先生の発言に対して

少し踏み込んだ質問をしたり、

批判や意見したりするとけげんそうな顔を

されている場面を見てきました。

つまり、平均的に点数が取れて、

従順な生徒が好まれる傾向があると考えられます。

また、友だち同士でも

「感覚や行動が変わっている」子に対して、

「同じだと思われたくない」という思いから

仲間はずれにする傾向があり、

類は友を呼ぶ現象が起きていると思います。

先生に怒られないように、

レッテルを貼られないように、

周りの友達から目立たないように

見えない「ふつう」や「正解」を

探してしまっていませんでしたか?

もちろん、

全員が心から望んで

横並びを目指しているのではなく、

ひとたびその「ふつう」

つまり、社会の基準からはみ出ると

自分の全人格が否定されたような

気持ちになることがあるからだと思います。

ひとりぼっちになるのがちょっぴり怖くて

正解を探してしまう。

先生に褒められ好かれる自分を演じてしまう。

成績が思うように取れず

劣等生と思われていると感じると、

自分には価値がないと思ってしまう。

勉強が嫌いなのは、

点数や順位を見るのが怖いからではないですか?

【第2章】家庭内に潜む恐怖の「〇〇はね」

1) お母さん!!わたしを見て

子どもの自尊心が少しずつ削られていく

「テスト」という「社会の評価基準」。

学校に行くのは楽しいのだけれど、勉強は嫌い。

テストで高得点を取れること、

成績が優秀であることが、

自分を認めるための

「条件」として重くのしかかります。

思うように成績が伸びず、

自分を認めてあげることができなくなると、

恐れ知らずだった頃の自信は

どんどんとすり減っていきます。

何に挑戦するにも

「私なんて」

と、諦めてしまうことも増えていきます。

自信を持てない自分が

段々と嫌いになっていきます。

でも、

本当は自分を好きでいたいのではないですか?

しかし、そこに拍車をかけるように、

家庭内でも

「隣の家の〇〇さんはね、

頭がいいんだって」

とお母さんが羨ましそうに話しているのを耳にしたり

「お兄ちゃんはね」「お姉ちゃんはね」

と、兄弟と比較されることも多いのだと思います。

学校で言われ、家庭でも言われ、

心の休まる場所がないと

感じている人もいませんでしたか?

他人と自分と比べて

自分は劣っているんだと強く感じることで、

生きづらさを感じていませんでしたか?

幼少期にお母さんに認めてもらえないと、

子どもは自分を認められなくなります。

「自分なりに頑張ったのに…」

どんなに頑張ってもうまくいかないことは

誰にでもあると思います。

そんな時に優しい言葉ではなく比較され

「点数」が悪ければ怒られたり、

もっと努力しなさいと言われたりすると、

自分のことを「ダメな子」だと

思うようになっていきます。

自分を好きになれない原因は、

学校教育と家庭に潜む

「テスト」「成績」

が認められるための条件であるとするような

「社会の評価基準」

なのではないかと思います。

2) 好きなモノを好きと言えない。天真爛漫なわたしが女の子になっていく時。

自分を好きだと思う気持ちを言い換えると

「自己肯定感」と呼びます。

「自己肯定感」は人から認められることによって

育っていくモノですが、

判断基準となる価値観によって

傷つけられていることがあります。

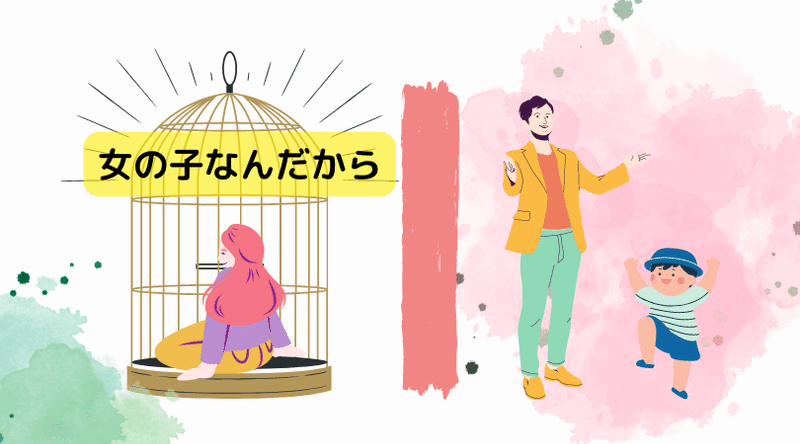

幼少期に多くの人が経験したと思いますが、

女の子といえば

ピンク色や人形遊びと言うように決められていて、

男っぽいモノを好むと

けげんそうな顔をされるといった事が

ありませんでしたか?

親の表情を子どもはよく見ているので、

自分の好きなモノを好きだと言うことが

「ダメなこと」だと

認識するようになると思います。

さらに「しつけ」の一環として、

女の子らしい行動や言動を

教え込まれることもあります。

「女の子なんだから」という

厳しいしつけの内容は、

戦前から慣習のように続いています。

中でも

「男の人を立てること」

「お淑やかでいること」

が当たり前の慣習でした。

当たり前とされていた時代の価値観に

現在でも縛られていることはないでしょうか。

例えば、

女性には

ケアワークが向いていると期待されることで、

子育て・介護などの担い手となっているのです。

また、

暗黙に家事は女性の役割であると言う考えから、

女性の家事分担の割合が多くなっています

(内閣府2010「夫婦の家事・育児の役割分担」)

以上のことから

今までに

「女の子なんだから」

「女性らしく」

と言われてモヤモヤとしたことを

思い出しませんでしたか?

そのモヤモヤの解決策は、

こちらの記事をご覧ください。

日本の昔から受け継がれている

考えや習慣を民族性と言います。

民族性の中でも日常的に行われる

暗黙のルールは「慣習」と言います。

この日常的に行われる

暗黙のルール「慣習」により、

気づかないうちに女性であることで

様々な見えない足枷を

つけていると言えるのです。

慣習は、時として洗脳と表現されることもあり、

催眠と比べ解くことが

なかなか難しいとされています。

学校や家族、地域から教え込まれた

見えない足枷の一つに

「男を重く見て、女を軽んじる」

という考えや風習があります。

それを「男尊女卑」と言い

社会問題の一つとなっていますが、

一度かけてしまった色眼鏡を

外すこと(洗脳を解くこと)は難しく、

一つ一つの行動や言動に

染み付いて言えるのでがないかと思います。

「女の子なんだから」という言葉は、

天真爛漫で

小さな冒険家だった子どもの頃のあなたを

知らず知らずのうちに

「女の子」に変えていったのです。

このような「男尊女卑」によって作られた

厳しい「女性像」もまた

「あなたの自己肯定感」を傷つけている

原因なのです。

【3章】自己肯定感が低いとどうなるの?

では、自己肯定感が

低いとどのようなことが

起こるのでしょうか?

1)すぐに自分を責めてしまう

すぐに自分を責めてしまう傾向が強くなります。

他人から理不尽なことを言われたとしても

自分が悪いんだ。

幼少期に「〇〇ができるから価値がある」と

認められるためには

条件を満たさねければいけないと

色眼鏡をかけてしまうと、

ママになった時に

育児が思うようにいかない

(条件を満たしていない)と

自分は価値がない。

自分はダメなママだという

想いが強くなることがあると思います。

自分に自信がないので、

自分だけが我慢すればいいんだと思って

苦しくなっていませんか?

2)私は悪くない

次に、何か失敗をした時に、

受け止めきれずに他人のせいにする

「責任転嫁」の傾向が強くなります。

自分を責める傾向がある一方で、

自己防衛の反応として

「旦那が悪い」

「子どもが言うこと聞かないから悪い」

と他人のせいにする傾向が強くなる人もいます。

特に、幼少期に失敗することで

何度も怒られた経験がある人は、

失敗した時にパニックになってしまったり、

怖いと言う感情が蘇ってしまうため、

自分の失敗や弱さと向き合うことに

抵抗を感じているのではないかと思います。

3)逃げ出したくなる

逃避行動を取る傾向もあります。

失敗する前に、

あるいは失敗してから現状を受け止めきれず、

どう立ち回ったらいいかもわからずに

「逃げ出したくなる」のです。

周りからすると現状を良くするために

話し合いをする方がいいと思っていても、

本人からしたら

「どうせ何か言っても言い負かされるから」

と、考えてしまっている場合が少なくないのです。

拗ねる行動や会話を拒む行動は

自分を守るための反応として現れていると言えます。

なんとかしたい。

でも、怖い。不安。

どうしたらいいのかわからない。

そんな気持ちでいっぱいになっていませんか?

条件付きの「認められる」経験しかない場合や

怒られることで傷ついてしまった「自己肯定感」。

こんな自分は好きになれない。

可愛くないなと思う。

本当はこんな自分を変えたい。

「でも・・・」「だって」「どうせ」変わらないと思っていませんか?

人は皆、何も持たずに生まれてきました。

自分を嫌いな気持ちも、

自分を好きな気持ち(自己肯定感)も、

生まれてから作られてきました。

後から作られたモノは、

作り直すことができると言えます。

【第4章】どうして自分を嫌いになっちゃったの?

自分を好きになれなくなったのはいつからですか?

前章で「自己肯定感」も「自分嫌い」は、

生まれながらに

持っているモノではないというお話をしましたが、

今回の章ではより深く分析していきます。

1)幼少期

子ども頃は見るモノ全てが新しくて、

色々なことに「なぜ?」と

疑問を抱くのが自然だと思います。

しかし、

母親に「後にして」とめんどくさがられることで、

言いたいことを言えなくなります。

親に話を聞いてもらえない。

親の感情で怒られたり、

機嫌が悪い親の顔色を伺って怯えていると

自分は親を困らせてしまう子なんだと

自分を責めていませんでしたか?

2)青年期

第1章でもお伝えしましたが、

点数を重視する大人たちに囲まれることで、

上手くいかないことが起こるたびに、

自分は人よりも劣っているんだ!

と言う感覚を強めてしまいます。

長い学校生活の中で

「勝者」と「敗者」のいる競争社会を

当たり前と思うようになり、

自分への評価も

「点数」を基準に決めていませんか?

3)社会人

就活を終えて会社に入ると、

上司や会社に従うことが求められます。

なぜなら会社にとって

利益をもたらす有能な歯車だけを

求める会社も多いのが現状だからです。

思い通りにならない時には

理不尽に怒られることもあり、

上司の顔を伺うことを覚えます。

怒られるたび自尊心は傷つき

失敗をすることがどんどんと怖く感じませんか?

4)結婚後

結婚後は、姑や配偶者の

期待や要求に応えようと奮闘します。

「〜なければいけない」と思うことも多くなり

家族優先、子ども優先、自分のことや心の声は

どんどんと後回しになっていきます。

自分の美容もそっちの気で

家事や育児を頑張っている間に

配偶者が綺麗な女性に

気持ちを奪われたりすることもあります。

家庭内での頑張りがなかなか認められず、

配偶者から言葉にしないまでも

女として終わっている!

と言われているような気がする。

実は、思い過ごしのことが多く

配偶者はそのように思っていないのが現実です。

お互いに愛し合っているのに

相手が求める愛情表現の違いに気がつかず

ちょっとしたすれ違いが

起こっているだけの場合があります。

一度思い込んでしまうと

色々なことが見えなくなり、

自分の足りないところばかり

気になっていませんか?

上の図のように

自己肯定感が低くなるプロセスには

4つのステージがあると考えられます。

あなたの自分を好きなれない気持ちは、

知らず知らずのうちに

積み重なっていっていたのです。

身近な人の口から語られる「社会の基準」に、

自分を合わせようとしていたのかもしれません。

あなたはとっても頑張り屋さんだから、

先生や親の期待に応えようとして、

配偶者や子どもにとって

「完璧な存在」になろうとして

苦しい思いをしてきたのではないかと思います。

ママだからって無理しないでね。

【まとめ】

4ステージに渡り徐々に傷ついてしまった

「自分を好きな気持ち」。

第1章では、

あなたが思う「あなたの価値」は

点数化された学校教育や周囲によって

歪められていること。

第2章目では、

長期にわたって刷り込まれた

「当たり前」と言う基準が、

あなたの自己肯定感を傷つけていること。

第3章では、

社会の「当たり前」の基準によって、

自己肯定感が低くなることで起こる心のほつれ。

第4章では、

自分を嫌いになるまでの4ステージ。

第1章〜第4章とボリューム満点なのは、

大切なあなたに

「人は愛されるため・愛を知るために生まれてきている」

と伝えたいからなのです。

生まれた時から自分を嫌いな人はいません。

どうして自分を嫌いになってしまったのか。

いつからだったのか。

自分を責めてばかりだったけれど、

それは自分だけじゃないと言うこと。

意外にも多くの人が

「自分を好きになれない」という

同じ悩みを抱えていることを覚えていてほしいです。

筆者も自分があまり好きではありませんでした。

しかし、

その謎(社会の基準の存在)に気づいた時、

自己否定を辞めるための道がひらけたのです。

ほとんどの人が、

自己否定のもととなるネックの価値観を

自覚していない(気づいていない)

ケースが100%ですので、

それに気づくだけでも

大きな改善の大きな一歩になります。

【自分嫌い度チェックリスト】

あなたに潜む「自分嫌い度」

こんな行動には要注意!

下のチェックリストに答えてみて

あなたの自己分析に挑戦してみてください。

もしかしたら気づかないうちに

自分を嫌いになっているかも⁈

ーーチェックリストーー

□暗い色の服を好んで着ている

□うまくいかなかったことばかり思い出す

□「あの頃に戻りたい」とよく思う

□「私さえ我慢すればいい」

□ 人を羨む

□「私なんて」「でも」「だって」っとよく言う

□自分がどう感じているかがわからない

□不安や怖さをよく感じる

□自分のダメ出しをよくする

□人の意見に流されやすい

□自分よりも他人を優先する

□他人に求めるレベルが高い

□思うようにいかないとイライラする

□無理に明るく振る舞う

□尽くしているつもりが、相手を束縛している

□配偶者に頼りすぎる

□人間関係で同じトラブルを引き起こす

一つでも当てはまる人には、

「ママだからって無理しないでね!

私に生まれてよかった」を

次回もぜひお読みください。

あなたはひとりじゃない。

同じ悩みを抱えた仲間がいること、

自分を好きになれると思えるような

内容になっています。

また、

自分を好きになる方法を詳しくご紹介します。

【参考文献】

小針誠(2018)『アクティブラーニング:学校教育の理想と現実』講談社現代新書

苫米地英人(2008)『残り97%の脳の使い方:人生を思い通りにする!「脳と心」を洗う2つの方法』フォレスト出版

内閣府(2010)「(4)夫婦の家事・育児の分担割合」『平成21年度インターネット等による少子化施策の点検・評価のための利用者意向調査 最終報告』

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_riyousha/html/index.html

山口裕也(2021)『教育は変えられる』講談社現代新書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?