【完全版】映画『RRR』を200%で浴びたいなら、リピる前にこれだけは読んどいて

みなさん、『RRR』は観ましたか?

観てない人は、今すぐこの記事を閉じて身支度して家を出てください。

そしてとりあえず駅に向かいながら映画館のチケットを取りましょう。

要は、今すぐに観てください。後悔先に立たずです。

ですが、すでに観た人。すでに観まくった人。大地女神の子らよ。

こんにちは、あるいはこんばんは。

最高すぎましたよね、『RRR』。まじドスティ。

何も考えず、頭をからっぽにして

ラァーーーーマァーーッ!!!!

ビィーームゥーーーーーー!!!

シータちゃんかわいーーーーーー!!!!

と熱狂できる。それが『RRR』の持つ破壊力です。

3時間かけて、徹底的に私たちの固定観念と偏見と斜に構えた性根をボッコボコに叩き潰してくれる。

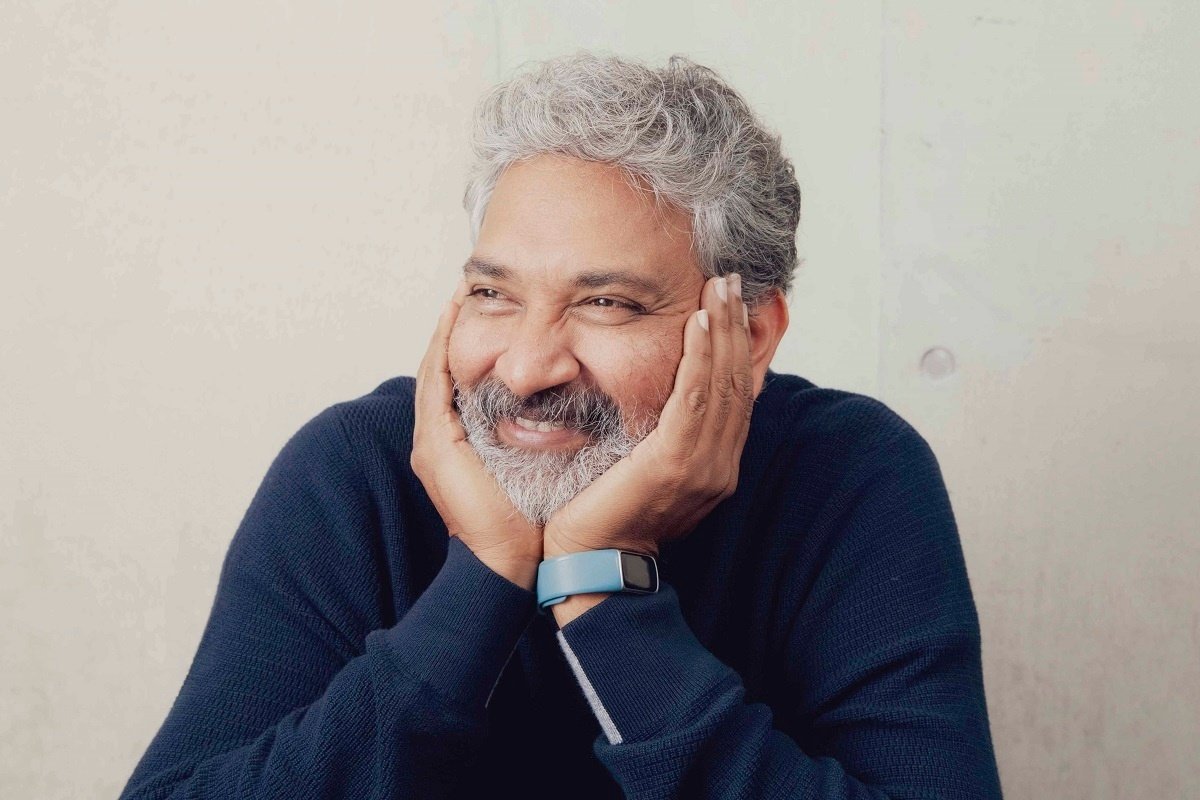

ありがとう『RRR』。ありがとう神の子ラージャマウリ(監督)。

しかしこの神がかり映画は、それだけで終わるのはもったいないのです。

だって『RRR』を観た今、もっと欲しくなっちゃってませんか?

この記事にいらっしゃったということは、『RRR』のことをもっと知りたい、つまり『RRR』をもっと浴びたいと思っている。

あなたはもう典型的な『RRR』依存です。

そんな大地女神の子らのために、今回は本気で『RRR』を解説します。

大学時代、映画制作とインド哲学をほんの少しばかりかじった混血の巨人が、久々に本気でネットと本を漁りまくりました。

神話、歴史、文化、背景。それらを全てこの記事にぶっ込みます。

この記事を読み終わる頃には、あなたの心の装填は済んでいることでしょう。

それでは、はじめます。

『RRR』はボリウッド映画ではない?

まずは『RRR』を映画としての視点から解きほぐしていこうと思います。

映画に関する専門的な知識がなくても大丈夫です。

そのへんはわかりやすいよう、粉々に噛み砕いて書きますのでご安心を。

まず、皆さんはボリウッドという言葉を耳にしたことはありますか?

「なにそれ」

「ボリ・・?は?」

という方もいるかと思いますが、聞いたことあるよという皆さんは

「ボリウッドっていうのはインド映画のことだよぉ、

ハリウッドをもじってそう呼ばれているのさ、ベイビィ」

とお思いの方が多いのではないでしょうか。

ですが、これは大きな誤解です。

そう、ボリウッド=インド映画ではない。

正確には、インド映画=ボリウッドではないのです。

ではボリウッドとはなんなのか。

それは、インド映画の中の一つの産業です。

インド映画には、複数のほぼ独立した産業が存在しています。

これが日本映画界やハリウッドにはない特殊性なのですが、その原因はインドが多民族・多言語国家であることに起因しています。

インド国内では現在、方言も含めると1,000以上の言語が話されていると言われています。公用語として認められている言語だけでも18言語。

いやあ、多すぎる。

「田舎のおじいちゃん、方言が強すぎてなに言ってるか全然わかんないんだよね〜」とは次元の違う話ですね。黙ります。

その影響もあり、インドにはさまざまな言語圏が形成されています。

また民族や宗教も、ほんとに多様性で溢れかえっているインド。地域によって文化そのものが全く異なるんですよね。そしてそれはもちろん、映画産業にも同じことが言えます。

こうしてインドでは言語圏・文化圏によって、異なる映画産業が生まれたのでした。

その中でも代表的なのが、皆さんご存知のボリウッド。

これは北インドのヒンディー語圏の映画業界です。

国内最大規模の映画産業であると同時に、他地域の映画業界に先駆けて海外に展開していったことで「インド映画=ボリウッド」と思っている人が多いかと思います。

代表作は『きっと、うまくいく』『マダム・イン・ニューヨーク』等

じゃあ『RRR』はどこの映画なのかというと、

インド南東部のテルグ語圏で作られたトリウッド映画です。

ボリウッドに次ぐ国内2位の規模であり、近年その規模はさらに急成長、ボリウッドに迫る勢いです。

そして何を隠そうその起爆剤となったトリウッドの代表作が『バーフバリ』シリーズであり、世界中で記録的なヒットを成し遂げた同作の監督こそ、我らが神の子!『RRR』を監督したS・S・ラージャマウリ監督なのです!

そんなトリウッドの代表作は、

『バーフバリ 伝説誕生』『バーフバリ 王の凱旋』『マッキー』等

他にもインドにはたくさんの映画業界があります。

国内でさまざまな言語が飛び交うことは一見不便に思えますし、実際それがイギリスによるインド征服に寄与してしまったのは事実です(あとで軽く触れますね)。

しかし同時に、さまざまな言語・文化がお互いに影響し合いながら独自の発展を遂げていくのは、とても素敵なことですね。

映画的分析①:アクションについて

アクションとは

ここからは、『RRR』という最強映画を構成しているいろんな要素について見てみましょう。まずは醍醐味の一つである、圧倒的なアクションから!

まず、「アクション」と言われて、皆さんどんなイメージを持ちますか?

やっぱり皆さん、戦闘・格闘・バトルのイメージが強いんじゃないかしら。

あとはもう少し幅を広げると、カーチェイスなんかも含まれてくるかと思います。

もちろんこれが間違ってるとかじゃないです!

むしろそれこそアクションです!大正解!100万円!

しかしここではさらに広い意味で「アクション」を見てみます。

具体的には、映画内で起こる「動き」をすべて「アクション」として捉えたいと思います。これは僕が一人で勝手にわめいているわけではなく、映画制作・映画評論の世界でもよく見られる考え方です。

では『RRR』にはどんなアクション(動き)があり、なぜ観る人の視線を釘付けにするのでしょうか。

本作のアクションは、大きく3種類に分けることができます。

「映画」のためのアクション

まず印象的なのが、「映画」のためのアクション。

これはまさに皆さんのイメージするアクションそのものです。作中の例で言うと、

・ラーマとビームが出会う列車事故のシーン

・ラーマとラッチュのチェイスシーン

・みんな大好き「ナートゥ」

などですね。

これらのアクションは、映像にスピード感や動きをもたらすことで、映画全体に緩急をつけてくれています。また同時にそのダイナミックさで観る人を興奮させてくれる役割を担っています。

まさにアクションの基本ですね。

「登場人物」のためのアクション

そして二つ目が、「登場人物」のためのアクション。

これは登場人物のキャラクター性や心情、または魅力そのものを効果的に表現するために用いられるアクションです。そしてこのアクションは、インド映画では特に重宝されている表現でもあります。

本作で言うとまさに

・ラーマとビームの登場シーン

がまさしくそれですし、

・二人のバトルシーン

なんかもそうですね。

なるべく説明を省き、アクションで伝える。そして『RRR』の場合は、なにより英雄二人の「かっこよさ」「強さ」を伝えるためのアクションに多くの時間が割かれており、それがひたすらにちゃんとかっこいい。だからかっこいいの。最高に。どこまでも。

「物語」のためのアクション

『RRR』を最強の映画にしている三つ目のアクション、

それは地味ながらも非常に重要な「物語」のためのアクションです。

わかりやすい例として、

・マッリが攫われるシーン

がまさにそれです。

マッリを乗せて走り去る車列に追いすがるマッリママ。ですが総督の指示で、彼女は兵士にバット3本分くらいの太さの木の棒で思いっきり頭をかち割られます。血を流し、倒れるマッリママ(まじで死んだと思った、生きててよかった、まじで)。

こちらは映画冒頭のかなり強烈なシーンですよね。たしかにおもくそ殴ってるしアクションぽいシーンなのですが、このシーンの目的はなんでしょうか。緩急?興奮?キャラの魅力?

実際はそのどれでもなく、このアクションの目的はストーリーテリング、つまり物語の語り手としての役割にあります。物語の中で重要な要素を強烈に印象付けるための手段として、アクションが用いられているのです。

例に出したマッリのシーンで言えば、当時のインドにおける先住民とイギリス人の関係性やパワーバランス、またイギリスの非道さやゴーンド族の悔しさまでも、あのシーンで一気に伝わりますよね。セリフではなくアクションを伴った「シーン」として表現することで、観客にはより印象的に伝わるのです。ある意味、最も映画的な表現方法ですね。

ラージャマウリのトリック

「映画」のためのアクション

「登場人物」のためのアクション

「物語」のためのアクション

これら3種類のアクションが効果的に、そしてふんだんに用いられていることが、『RRR』を最強たらしめている最大の要因だと思います。

しかし普通は、これだけ多種多様でど濃厚なアクションをここまでマシマシにされると、胃もたれ必至なわけです。面白くても、目と脳が疲れちゃうんですね。

ただ『RRR』はそうはならない。そこがラージャマウリ監督の凄まじいところで、そのキーになっているのが、スローモーションの多用です。

インドのアクション映画では、ハリウッドやその他のアクション映画に比べて圧倒的頻度でスローモーションを使いまくります。もうすごいです。これでもかってくらいスローで見せ場感を出してきます。

アクションにスローを用いる主な利点としては、アクション自体に緩急をつけることでスピード感や迫力を際立たせたり、またスタイリッシュさを表現できるといったことも挙げられます。スタイリッシュにスローを多用した映画としては『マトリックス』がまさにそれです。

『RRR』においてもそれは例外ではなく、スローモーションが多様されることでアクションの迫力はマシマシです。まじかっけえんだなこれが。

しかしそこには、ラージャマウリ大先生が仕組んだ、もう一つのトリックが隠されているように思います。

それは、これだけアクションもりもりな映画なのに、観ていて目が疲れないということです。

そしてその仕掛けは、緩急の組み合わせにあります。

ラージャマウリ監督は一つのアクションシーンの中でも

・スピーディーなアクション

・普通のアクション

・スローモーションなアクション

この三つのスピード感をもったアクションを絶妙なバランスで組み合わせることで、アクションに迫力を持たせつつ、適度に観客の目と脳を休ませる塩梅をコントロールしているように思います。

ただ、監督自身がどこまで意識しているかはわかりません。

「なんかいい感じじゃね?」なギャルマインドでアクションを作ったら、たまたま最強なバランスだったのかもしれない。

ただ肝心なのは、それが意図的にしろ感覚にしろ、結果として天才的なバランスに仕上がっているということ。

『RRR』の多種多様で濃密なアクションをまとめ上げているのは、ラージャマウリ監督のアクションシーンに関する驚異的なバランス感覚とセンスなのです。

映画的分析②:物語について

続いては『RRR』の激アツな物語、つまり脚本についてです。

血湧き肉躍るアクションも最高ですが、この映画はストーリーも激アツ。ラーマの真実を知り、森で生まれ無知だったビームと共に涙した大地女神の子らも多いのではないでしょうか。わたしは網膜剥がれるくらい泣きました。

そんな『RRR』の激アツストーリーですが、3つの物語が同時並行で展開しているんですね。それぞれの物語について、さくっと見てみましょう。

⑴ビームの物語

本作の冒頭からラストまで続く、ストーリー展開の根幹をなす物語。

この物語がなければ、ビームとラーマが出会うことはなく、我々が二人のドスティに涙することもなかったわけですね。

物語自体はすっごくシンプル。

悪いやつにさらわれた村の幼い娘を助けに行くお話。

それ以上でも以下でもない。

このシンプルさが故に、映画の前半では物語の柱として機能するわけです。

⑵ラーマの物語

これがちょっと曲者。

ラーマも主人公の一人として冒頭から登場しているのに、彼の物語はなんと映画の後半まで明らかにならない!ただきっとなにかすごい背景があるんだろうなっていう思わせぶりな描写はちょいちょいあって、とにかくずっと気になる!!

ただこれがビームの物語のシンプルさと良いコントラストになってるわけですね。前半の主人公はビーム、後半はラーマと言ってもいいかもしれない。

ただラーマの物語も、全貌がわかればとてもシンプル。

インド解放の反乱のため、警察に潜入して武器を手に入れるお話。

そしてビームとラーマの物語が対照的なのは、そのスケールですね。

村の幼子のために支配者に立ち向かっていくビームと、インドのために支配者に取り入ってまで反乱の機会を伺うラーマ。

圧倒的なスケールの差ですよね。

もちろん優劣はありませんが、より多くの人の思いを抱え、それを隠して耐えて生きているラーマの物語の重厚さは、なんとも素晴らしいですね。また泣いちゃう。

二人は物語こそ対照的ながらも、互いが持つ共通する「何か」に自然と惹かれあっていくのですが、それが3つ目の物語なんですね。

⑶ドスティの物語

ドスティ、それは二人の友情の物語。

つまり、我々、大地女神の子らを一番泣かせた物語。

これに関しては説明不要ですね。最高にアツい物語なんですよ。

そしてこれまた、物語自体はとてもシンプル。

二人の最強の英雄が偶然出会うことで、神話が生まれるお話。

-ラーマの覚醒

ラーマはビームと出会い、彼の純粋でピュアな部分や、素朴な優しさに惹かれていきます。そして幼い頃に亡くした弟の姿を重ねて、親友であるとお同時に弟のようにかわいがります。泣いちゃう。

その後ビームと敵対することになり、悲しみと苦しみ、そして迷いを押し殺し、心を鬼にして「インドのために」とビームに鞭を打つのです。このあたりのラーマ、本当につらすぎ。

そしてそこでラーマは、ビームの持つ圧倒的な気高さ、誇り高い精神を目の当たりにします。そしてラーマ同様にその姿に心を打たれ、一斉に立ち上がる観衆たちを目撃します。

その一連を見たラーマは、確信します。

民が立ち上がるのに必要なのは、武器ではない。

気高さ、誇り高い精神だと。

そしてそれを呼び起こす、ビームのような英雄だと。

ビームは無限に火を生み出し続ける火山だと。

その後の展開は割愛しますが、

この出来事によって、ラーマは覚醒するわけです。

目的のためと己を殺し続けるうちにいつしか忘れかけていた気高さ、大地女神の子としての誇りに目覚めるんですね。

そして覚醒し、アクアマンになったラーマはもう、神話の英雄そのもの。

神々しいですね。

-ビームの覚醒

もちろん覚醒するのはラーマだけじゃないです。ビームもまた同じ。

森の中で育ったビームは、物知りで都会的で、優しく面倒見のいいラーマに惹かれていき、彼を兄のように慕います。かわいい。

そしてラーマが敵だと知っても、なかなか受け入れられないビーム。しかしそれも我慢の限界。悲しみと怒りでラーマをぼっこぼこに。しんどい。

そしてビームはラーマの過去なんか知る由もなく、自らの気高さがラーマを覚醒させたことなど知る由もなく、ラーマのおかげで脱走できたことも知る由もないまま、逃走します。

でもやっぱラーマのことは殺せないんですよ。泣いちゃう。

逃走中、あわやと思ったところをラーマの許嫁・シータ(世界一かわいい)に助けられ、ここで初めて、ラーマのすべてを聞かされます。

「俺は森で生まれ、無知だった。」

ビームは、ラーマが抱えている責務の重さ、またその責務を己を犠牲にしてでも全うしようとする気高さ、そして何よりそんな責務を捨ててまでも自分を救ってくれた友情に心を打たれ、覚醒します。

こうなったらビームもマジで無敵です。力 is パワー。

ラーマとは違ったワイルドな、強靭な魅力がいいです。

構成について

『RRR』はこのような3本の物語が折り重なることで、3時間飽きることなく、まだ無駄のない展開をしています。

ビームのシンプルな物語設定による、映画への入り込みやすさ。

ラーマの重厚な物語設定による、ストーリーとしての厚み。

そして友情により一気に加熱する激アツ号泣展開。

それらの三位一体があるからこそ、『RRR』は最強なのです。

歴史的分析①:時代背景

そろそろ読み疲れてきてませんか?

でも、まだまだ続きます。むしろ本当に面白いのはここからです。

そんな体力じゃ、ジェイクにだって勝てやしないぜ。

というわけで、今度は『RRR』を歴史から見てみましょう。

まずは『RRR』の時代背景から。

舞台となるのは1920年代、イギリス統治下のインド。

そう、インドは当時イギリスに支配されていたのです。そして長いことイギリスに虐げられ続けてきた時代でもあります。

そしてイギリスによるインド支配の歴史は、本当に暗くて重いです。

目を覆いたくなるような出来事がたくさん起きます。

『RRR』の舞台は、そんな時代。

ラーマとビームは、そんな暗黒の時代の英雄だということです。

それではここで、クエスチョン。

「この頃のインドを一言で表すとしたら、一体、なんなんでしょうか?」

🙋♀️

はい、ミス・グレンジャー。

🙋♀️「反英感情爆発寸前状態です!」

違います、グリフィンドール10点減点。

正解は、

「反英感情限界ブチ上がり大爆発寸前大噴火臨界点状態」です。

ほんとにもう、限界だったんですね。

インドが独立に向けて大きく動き出した時期、それが『RRR』の舞台です。

なぜインドはイギリスに支配されたか

ではそもそもなぜインドはイギリスに目をつけられ、植民地化されるにまで至ったのでしょうか。

それは至って単純で、「支配できたから」なんですね。

イギリスはもともと、インドからあらゆる製品を輸入していました。当時最高級品であったインド産の綿織物や、香辛料などが代表的ですね。

その後イギリスは、産業革命によって工業が猛烈に発達。その中には綿工業も含まれており、インド産の綿花を原料とし、綿製品をインドに輸出するという、逆転現象が起きるようになります。これによりインドの綿工業は崩壊、そこからイギリスはインドの経済的な支配を本格化させます。

そして経済的な支配を強めていくのと同時に、インドの政治情勢もたまたますごく不安定になっていったんですね。イギリスはそこにつけこみ、そのまま政治的な支配も実行。あっという間にインドを支配してしまったのです。

イギリス統治下のインド

もうね、最悪です。搾取に次ぐ搾取。

税金が高い

↓

農民はみんな食物よりもお金になるもの(アヘンとか)を栽培

↓

食物足りない

↓

旱魃とかあると飢餓でめっちゃ人が死ぬ

みたいな感じ。とんでもねえですよ。

じゃあインド人はこんな最悪な扱いをされて、反発しなかったのか。

反発はしたんです。結構したんです。インドのあちこちでたくさん。

けど、独立を果たせるような全国規模の反乱にはならなかったんです。

それはなぜか。

その原因こそ、多言語・多文化・多民族国家なんですねえ。

そう、この記事の冒頭の話題がここにつながります。

言語が違うから他の民族たちと関わらないもんで、当時のインドの人たちには「俺たちインド人」的な一体感は皆無だったんですね。

だからインド人が一丸となっての反乱は、起きなかったのです。

「みんな!独立しようぜ!」

ただイギリスもさすがに、度重なる反乱に疲れてきます。

そして多言語なのは一致団結されなくていいけど、統治するのはやっぱ大変なんですね。

そこでイギリスは、インド人に英語と西洋教育を与え始めます。全員イギリス人にしちゃえ、って思ったんです。

実はこれが、イギリスにとって完全に裏目に出ます。

教養を得たインド人たちは、世界の情勢を学び、自分たちインドの惨状を知ってしまいます。そして同時にインドの歴史や文化が、欧米にも決して引けを取らない、非常に素晴らしいものであることを知るのです。

そうなると「支配されてるのおかしくね?」となるわけです。

また歴史や文化を知ったことで、「俺たちインド人」という意識が、少しずつではありますが、だんだんと生まれていきます。

そして最も大きかったのが、英語という共通言語を得たことで、バラバラだった言語圏の人同士が意思疎通できるようになったんですね。

これにより情報交換や意識の共有が猛烈に加速していきます。

アムリットサル事件

こうしてインドの独立への気運は徐々に高まっていきます。

そして決定的な出来事が起こります。それが、アムリットサル事件。

この事件、かなり胸糞です。

1919年3月、イギリスは治安維持のためにローラット法という法律を制定します。これがまあやばい法律で、要はイギリスが「こいつなんか危なそう」「活動家じゃね」って思ったらすぐ逮捕できちゃう法律です。

インドの人たち、当然怒りました。

同年4月、ローラット法への反対運動が起き、一部は暴動に発展しました。そこで暴動を抑えようと現地に向かったのが、「非暴力運動」で有名なあのガンディーです。しかしガンディーは現地に向かう途中で逮捕されてしまいます。

この逮捕によりさらに反対運動は熱を帯び、その中心地であったアムリットサルの人たちは2万人の大集会を開いて抗議します(当時は集会禁止)。

これに対してイギリスはどうしたか。無防備な群衆に向かって、無差別に発砲したのです。記録では‘弾がなくなるまで’撃ち続けたそうです。

イギリス側の発表では、死者379名、負傷者1200名。

インド側の発表では、死者約1200名、負傷者約3600名。

恐ろしい事件ですね。

当時、アジア人初のノーベル文学賞を受賞し世界的にも有名だったインドの詩人タゴールは、イギリスから授与されていたナイト爵(貴族の称号)を「名誉が恥になった」と返還します。

『RRR』で同じナイト爵をもらってとんでもないパーティーを開くスコット総督とはまさに真逆の行為。意図的な表現かもしれませんね!

そしてこの凄惨な事件は、これだけでは終わりません。

イギリスは事件が起きたアムリットサルがあるパンジャーブ州全体に戒厳令を出し、事件をひた隠しにしようとしたのです。まじ最悪。

これには、インドの中で穏健派だった人たちも流石に激昂します。「せっかく歩み寄ってたのに、お前らがそういうことするならもうこっちだって我慢ならねえ!!」ってな状態。独立運動はいよいよ過熱していきます。

この事件が、インドとイギリスの関係の転換点になりました。

1919年4月の出来事です。

そして『RRR』へ

そして時代は1920年代へ!

少しは『RRR』の時代背景がわかっていただけただろうか。

イギリスのインドに対する弾圧が強まり、インドの人々の不満がピークに達していた、まさにそんな時代なのです。

そんな時代に現れたヒーローが、ラーマとビームなのでした。

そしてなんと二人は、実在する英雄がモデルなのです。

ラーマとビームは実際にはどんな人物だったのか、順に見てみましょう。

歴史的分析②:実在の英雄

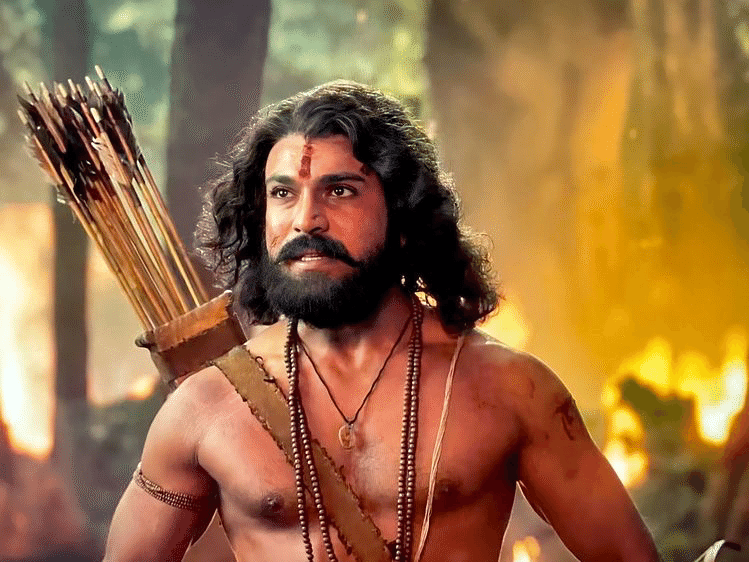

コムラム・ビーム(1900-1940)

名前でもうわかりますよね、ビームのモデルとなった人物です。

1930年代にゴンド族をまとめて反乱を率いた革命指導者で、若くして武装警察に殺され命を落としてしまいます。しかしその存在は先住民たちの反乱の象徴として神格化(ペンというらしい)され、彼が反乱の中で掲げたスローガン「Jal, Jangal, Zameen(水、森、大地)」と共に、長らく先住民たちの権利を求めた活動のシンボルであり続けたとのこと。

しかしインドの歴史の表舞台では、まったく注目されてこなかったらしいのです。反乱の規模は歴史的に見たら大きなものではなかったのは事実ですが、やはり一番の要因は、彼が先住民だから。

インドでは独立後も、すべての人が平等に権利を得たわけではないのです。そこにはカースト制度があり、多民族ゆえの差別があるのです。

しかし21世紀に入り先住民たちの権利を求める声が大きくなると同時に、彼の存在は広く知られることになったとのことです。

映画との共通点

まず名前!!

コムラム・ビームて。

劇中の歌詞そのままじゃないか!!

コムラムビ〜ム〜ド〜、コムラムビ〜ム〜ド〜

あと明確なのはゴンド族である点ですね。

伝統的な暮らしを続ける先住民であるところも、史実通りです。劇中のビームの世間知らずな感じと、ピュアな面によく現れていますね

また標準的な教育を受けていないという点も一致しています。最後のシーンでラーマに「読み書きを教えてくれ」と頼むビーム、あそこでわかりますね。

そしてそれを聞いたラーマが自らの指を切って血文字で旗に書いた言葉こそ、「Jal, Jangal, Zameen(水、森、大地)」なのよ!!最高か!!!

血文字で書いたこと自体も、このスローガンを掲げてきた人々の意思の強さ、そしてそのために流された血を物語っているように思います。

アッルーリ・シータラーマ・ラージュ(1897-1924)

こちらも名前がもうほんとそのまま、ラーマのモデルです。

ここではラージュと呼びましょう。

ビームとは生まれから異なり、なかなかいいとこの生まれです。お父さんは写真家で、また愛国心が強く、独立運動の指導者たちとも親交があったそう。

ラージュは完全に影響を受けているわけですが、そんな父は彼が8歳の頃に亡くなってしまいます(!)。そんな父の名はヴェンカタ(!)。

学生時代から馬(!)で遠くまで出かけたり旅をしたりと、いろんな地域を見てまわり学ぶことが好きだったラージュ。

そんな中でイギリスにより苦しめられている人々、特に先住民たちへの迫害の悲惨さを目の当たりにし、独立運動を自ら率いることを決意します。

独立運動を始めてからのラージュの戦いは凄まじかった。特にゲリラ戦術に長けており、少数ながらイギリス軍相手に連戦連勝。イギリスもこれはまずいと多額の軍資金を投入し彼を追いますが、結果として彼を捕えることができたのは2年後。その間の彼の戦術の巧みさは、イギリスも認めざるを得ないほどのものだったそうです。かっこいい・・・。

ラージュの業績は当時からガンディーやネルー(インド初代首相)らにも認められており、現在でも県の名前になったりしちゃうほど有名人である。海外はやることがすごい。

映画との共通点

共通点はあまりにも多いです。やはりビーム以上に当時から功績が認められていたため資料が多いんですかね。

まずは父の存在。名前から愛国主義から早すぎる死までまんまですね!

そしてラージュ本人に関しても多数。まず馬術が得意だったそうです。

みなさん思いましたよね。「馬とバイク、逆じゃね?!」って。その意図はここにあるのかもしれませんね。

またラージュお得意のゲリラ戦術においては、はじめは弓や槍を使って戦っていたそうです。しかしイギリス相手には到底敵わないことを悟り、その後はなんと警察署を襲って銃火器を奪い、戦っていたそうです!

ほんとにラーマそのものやん・・・というかあれですね、『RRR』のラストで銃火器を手に入れたラーマがその後展開していくであろう戦いですね。

そしてラージュには恋人がいました。学生時代、友人の妹さんととてもプラトニックな純愛を繰り広げたそうです。しかし彼女は早くに亡くなってしまいます。悲しみに暮れたラージュは彼女との思い出を永遠に刻むため、自分の名前、ラーマ・ラージュに彼女の名前を加えます。

そう、その名前こそ、「シータラーマ・ラージュ」です。

まじかよ・・・。シータじゃん・・・。

てかラージュどんだけ映画向きな人生歩んでんだよ・・・。

じゃあシータは実際にいた恋人から来てるのかあ、と思った皆さん。

ノンノン。

神の子ラージャマウリの仕掛けはそんなものではありませんよ!!

歴史上の英雄の物語だけでも十分アツいにも関わらず、

そこになんとインド神話までも織り交ぜていくんです!!!

もうやりたい放題!トッッピングマシマシ!!

だがそれがいい!!!

というわけで次は『RRR』に織り込まれた神話について見ていきましょう。

神話的分析①:マハーバーラタ

インドにおける「神話」とは

神話とは、神々と英雄たちの物語です。

日本だとイザナギやアマテラスオオミカミが出てくる『古事記』のようなものだと思ってもらえればわかりやすいかと思います。

また他には、ディズニーで有名なヘラクレスが登場するギリシア神話、マーベルで活躍しているマイティ・ソー(大好き)の由来である北欧神話なども有名ですね。

そしてインドにおける神話は、主に叙事詩の形式で書かれています。

その中でも特に有名かつ重要な二大叙事詩が『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』です。本作『RRR』は、前述の英雄たちの史実に加え、なんとこの二大叙事詩を両方ともぶち込んでしまった、最強闇鍋映画なのです。

ではインドの二大叙事詩とはそれぞれどういった物語で、『RRR』にどう反映されているのでしょうか。まずは『マハーバーラタ』から見ていきましょう。

物語

まず『マハーバーラタ』は、めっちゃくちゃ長いです。

なんたって世界一長い叙事詩ですから。

その長さはキリスト教の聖書の約4倍。恐ろしいですね。

そんなとんでもなくボリューミーな内容を無理やり一言で表すと、

5人の誠実な王子たちと100人の性格悪い王子たちによる、

従兄弟同士の身内大戦争

です。もうね、こうとしか言えない。

物語に関してはこれ以上の説明はしません。長いから。

『RRR』との関連性を知るのに着目すべきは、物語より登場人物なのです。

登場人物

『RRR』のためにマハーバーラタで把握するべき人物は3人!

ビーマ王子(=ビーム!)

アルジュナ王子(=ラーマ!)

クリシュナ(=神!)

わかりやすい!単純明快でいいですね!

ではそれぞれの登場人物についてさくっと見ていきましょう。

-ビーマ王子

5人の誠実な王子の次男。

彼ら5人は全員が神の子なのですが、ビーマは風神・ヴァーユの子です。

『マハーバーラタ』の二大英雄(もう一人はアルジュナ)

そんなビーマ王子の特徴をざっとまとめると、

とにかくバカ強い(敵の王子100人、一人で全員殺してます)

怪力

拳闘と棍棒が得意(怪力だしね)

めちゃ大食い

森が主戦場

動物と仲良し

基本感情爆発で素直、前線で戦いまくるシーンが多い

もうね、ただのビームです。

ビームはそのまんまビーマ王子と思ってもらって問題ないです。

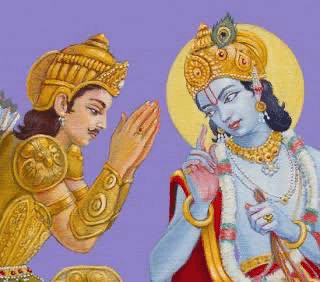

-アルジュナ王子

5人の誠実な王子の三男。

彼もビーマ王子と同様に神の子で、アルジュナは雷神・インドラ神の子です。

『マハーバーラタ』の二大英雄のもう一人。

そんなアルジュナ王子の特徴は、

弓の達人(神の弓を使って戦う)

四頭立ての馬車に乗る

クリシュナと親友

神々の試練を受けたり、人間らしい葛藤のシーンが多い

まず何より弓!!!そして四頭立ての馬車!!!!

ラーマの印象的なシーンは神話性を感じさせるものだったんですね。

また葛藤を抱えているという設定もぴったりですね。主人公感!

-クリシュナ

アルジュナの親友であり、御者として行動をともにしている。

そしてなにより、クリシュナはヒンドゥー教の神々の中でも最も人気のある最高神の1柱(神を数える単位は柱)であり、これまた最高神であるヴィシュヌ神の化身としての側面もある。

そして『マハーバーラタ』、そして『RRR』を読み解く上でクリシュナに関して最も重要な要素。それは『バガヴァッド・ギーター』です。

『バガヴァッド・ギーター』、それはヒンドゥー教において最も重要とされる聖典の一つ。従兄弟たちとの戦いに葛藤する親友アルジュナに対し、クリシュナが説いて聞かせた教え、それが『バガヴァッド・ギーター』です。

そしてその中でも特に有名な一説が、

「あなたの職務は行為そのものにある。決してその結果にはない。

行為の結果を動機としてはいけない」

そう、ラーマが囁いたあのセリフですね。

これはもう、ヒンドゥー教徒なら知らない人はいない教えだそうで、この教えがラーマの口から出た瞬間に観客は皆「アルジュナあああああああ!!」となるわけですね。そりゃアツいに決まってるわ。

このように『マハーバーラタ』は『RRR』の主人公二人のキャラクター性に大きな影響を与えているわけですね。

次はもう一つの大叙事詩『ラーマーヤナ』を見てみましょう。

神話的分析②:ラーマーヤナ

物語

『ラーマーヤナ』はヒンドゥー教圏で最もポピュラーな物語。

その物語はまさに王道。

魔王に攫われた姫を、王子が仲間と共に助け出す。

もうど直球ですよね。世界で最も多いストーリーなんじゃないかしら。そしてこのストーリーはまさに『RRR』のビームの物語に反映されています。

また魔王を倒しにいく、という点では桃太郎の元ネタとも言われているし、ジブリの『天空の城ラピュタ』は完全にラーマーヤナをモチーフにしています。シータ攫われるしね。

さらに作中に登場するヴィマナという、空飛ぶ宮殿だったり兵器だったりするものがあるのですが、もう完全にラピュタです。

そしてムスカは終盤、「ラーマヤーナ」「インドラの矢」など、直接言及しています。

それにストーリーも似ています。なによりこのあと説明する、『ラーマーヤナ』で攫われるお姫様の名前はシータなのです。

登場人物

そんな『ラーマーヤナ』の登場人物、知っておくべきは4人!

ラーマ王子(=ラーマ!そのまんま!)

シータ姫(=シータ!そのまんま!)

ラクシュマナ(=ビーム!)

ハヌマーン(=ビーム!どゆこと!)

『マハーバーラタ』以上にそのまんまですね。

劇中でビームがラーマから恋人シータの名前を聞いた時に「ラーマ王子とシータ姫じゃないか!」と茶化すシーンがありますが、あれは『ラーマーヤナ』のことだったんですね。現地の人は全員通じるのでしょう。

それでは一人一人見ていきます。

-ラーマ王子

王家の長男として生まれ、他国の王女・シータ姫と結婚して順風満帆だったラーマ。しかし継母が自分の子に王位を継がせるために仕組んだ策略によって国を追放され、森で暮らす羽目に。

そこにたまたまいた魔王・ラーヴァナがシータを誘拐。

そしてラーマはラーヴァナを倒し、シータを奪還します。

って普通にストーリーを書いてしまった。

まず肝心なのは魔王・ラーヴァナで、こいつがマジで強いんです。

ラーヴァナは「神仏に負けない」というチート性能を持っていて、あらゆる神々が誰も倒せなかったんですよ。そこで最高神の1柱であるヴィシュヌ神はラーヴァナを倒すため、人間に転生します。

それがラーマ王子です。

ただ転生した時点で、ヴィシュヌだった記憶はなくなっているんです。しかしそれでも運命は流れていくんですね。シータを攫われたことで、結果としてラーマ王子はラーヴァナと戦い、ヴィシュヌは悲願を果たしたのです。

またストーリー書いてるわ。

そしてラーマ王子の特徴の中でも特に注目したいのが、

弓の達人(神の弓と矢が尽きない神の矢筒を持ってる)

四頭立ての馬車(ラーヴァナから奪った空飛ぶ馬車)

ヴィシュヌの化身

戦うことに葛藤

また出ました!弓と四頭立ての馬車!

もはやラーマセットですね!

そう、同じラーマのモチーフである『マハーバーラタ』のアルジュナ王子との共通点が多いんです。

そんなアルジュナはインドラ神の子ですが、ヴィシュヌの化身であるクリシュナから多くの教え(バガヴァッド・ギーターとか)を受けているため、言うならばめっちゃクリシュナみの強いキャラクターなのです。そこでもヴィシュヌという共通点で繋がるわけですね。

そして戦うことを好まない性格も、アルジュナとの共通点です!

-シータ姫

はいきましたシータちゃん。

『RRR』のエンディングでは、その絶望的なまでの可愛さで世界中の男性をガンジス川に引き摺り込んだ、彼女です。

『RRR』でも『ラピュタ』でも、シータの名前はそのまんまシータですね。

そして彼女に関して着目したい点は一つ!

大地女神の子(どゆこと!)

ビームの熱唱にも出てくる「大地女神」。

これはインドにおける大地の女神・ブーミのことで、大地を支える存在、母なる大地、地球そのものとも言えるような存在です。

そしてシータはそんな大地女神・ブーミの娘と言われています。

そして『RRR』でそれを象徴するシーンが、ラーマの旅立ちのシーン。

シータは、大義のために村を出て行くラーマの額に土を塗ります。これはインドでは相手を祝福する行為なのですが、基本的には赤い粉を額に塗ります。シンバですね。

しかしここでは土を塗るのです。そう、まさに大地女神の祝福なのです!

またインドでは、シータとラーマの夫婦は「ザ・理想の夫婦」として広く愛されているそうです。日本だと織姫と彦星的な感じなんですかね。ちょっと違うか。

-ラクシュマナ

左下はラーヴァナの妹、シュールパナカー こいつが物語の元凶

ラーマ王子の弟で、とにかくラーマへの忠義と愛情が深いお兄ちゃん大好きっ子。ラーマが追放になった際にも、自分は国を出て行く必要などないのに「お兄ちゃんと一緒がいい!」と言ってついて行ったほど。

ただもちろん片思いではなく、ラーマもラクシュマナに深い愛情を持っていて、国に戻って王位についた際には太子になってくれと頼んでいるほどです。

そしてラクシュマナに関して注目したいのは、

感情的で豪胆

お兄ちゃん大好き!

戦闘もめちゃ強い

これまた完全にビームです。特にお兄ちゃん大好きなとこはまじビーム。

また感情的で豪胆なところは、同じビームのモデルである『マハーバーラタ』のビーマ王子と共通していますね。

『RRR』におけるラーマとビームの関係性は、ラーマ王子とラクシュマナの関係が近いような気がしますね。

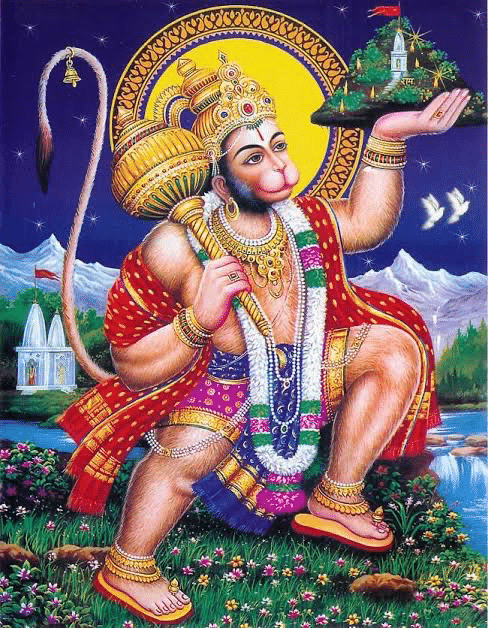

-ハヌマーン

見ての通り、猿です。猿神様です。

ラーマ王子が猿の王を助けたお礼として、王がシータ救出を手伝わせたのがこのハヌマーン。最強の猿です。頭もいいです。

そんなハヌマーンの特徴は、

風神・ヴァーユの子

怪力(山とか持ってきちゃう)

ラーマ大好き!

これまた完全にビームですね。ラクシュマナとハヌマーン、どちらも負けじと立派なビーム性を持っています。

そして注目すべきは風神・ヴァーユの子であるということ。そう、『マハーバーラタ』で同じくビームのモチーフとなったビーマ王子と同じ、いわば兄弟なのです。

そしてハヌマーンはインドでは大層に人気があります。大人気なラーマ王子に無欲な忠義心で仕えたわけですから、納得です。

ハヌマーン人気のおかげか、インドにおいて猿はハヌマーンの眷属と言われていて、寺院などでは手厚く保護されているそう。素敵ですね。

またハヌマーンは空も飛ぶごとができ、一説では孫悟空のモデルとも言われています。

とにかくもう一回観たらいいじゃん

『RRR』が神話からいかに多くの着想を得ているか、おわかりいただけたでしょうか。

他にも、インドの方しか気付けないような小ネタがたくさんあるだろうなあと思っております。

そしてなにより、インドで長く愛され続ける神々や英雄たちがインドの解放のために戦うのですから、そんなのみんな、血湧き肉躍らざるを得ないってわけです!

そしてもう、だーーーいぶ長いこと書きました。

ここまで読んでいただいてありがとうございます。

RRRを楽しみきるのに必要な情報は詰め込めたんじゃないかなあと思っております。

それではみなさん、

どこかの劇場でお会いしましょう。

えったらじぇんだ!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?