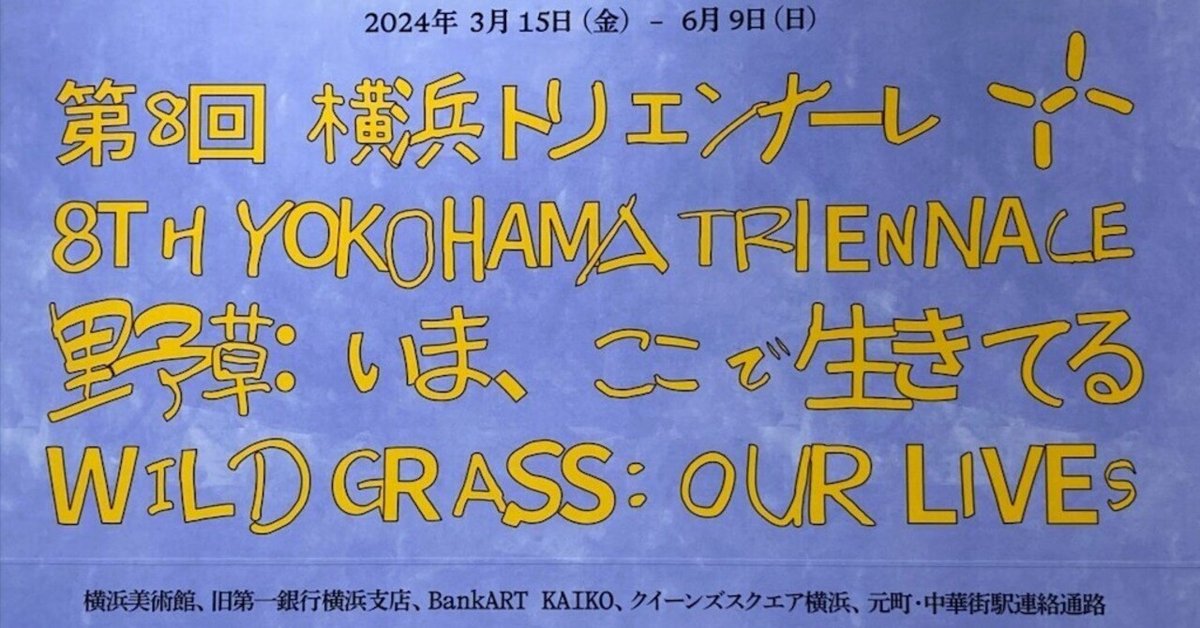

第8回横浜トリエンナーレ 「野草:いまここで生きるを見てきたよ

久しぶりに横浜を訪ねて、横浜トリエンナーレを鑑賞してきた。会場は横浜市内にあちこちあるが、時間の関係で鑑賞できたのは横浜美術館のみだったが、大変充実した時間だったと思う。ほとんどの作品(一部を除いて)が撮影OKというのも嬉しい配慮だ。

野草とは中国の大文学者、魯迅の詩からのフレーズで、彼が辛亥革命で直面した挫折と絶望に由来している。

「野草」は荒野で⽬⽴たず、孤独で、頼るものが何もない、もろくて無防備な存在を思い起こさせるだけではありません。無秩序で抑えがたい、反抗的で⾃⼰中⼼的、いつでもひとりで闘う覚悟のある⽣命⼒をも象徴しています。・・・中略・・・「野草」の⼈⽣哲学とは、個⼈の⽣命の抑えがたい⼒が、あらゆるシステム、規則、規制、⽀配や権⼒を超えて、尊厳ある存在へと⾼められます。それはまた、⾃由で主体的な意思をもった表現のモデルでもあるのです。

魯迅の「野草」がテーマにあるように、どの作品も現代社会が抱える諸問題、たとえば、自然破壊、労働のあり方、福島原発、資本主義へ疑問、人種差別、人間と野生動物の関わり、生と死など、あまりにも社会派に偏っている感は否めないが(それゆえ、純粋な美としてのアートを求める人にとっては、この手の作品群を不快に感じるかもしれない)、自身の問題意識を作品というカタチに結晶させて一石を投じるというアーティストの役割は大いに果たしているであろう。

どの作品も作者から強靱な批判的エネルギーが迸り出ている。そのせいか、ガツンと打たれるような衝撃で立ち尽くすような感覚を何度も受けて、予定した時間を大幅にオーバーするほどであったのだ。とにかく心にずっしりと響く。精神的な元気を取り戻そうと思うのであれば、逆効果になるかもしれないほどだ。

冒頭エリアの志賀理江子による東北における鹿ハンターの対話から衝撃を受けた。飽食にあふれる現代だが、スーパーや焼き肉店で提供される肉がどのようなプロセスを経て加工されるのかといえば、動物の殺戮に由来することが赤裸々に語られる。東日本大震災によって自身の活動と自然への感情が大きく揺らいだ心情の変化があまりにも生々しい。

壁の上部にはメッセージが記されている。

今回の展示ではデモの映像が多い。移民が押し寄せるドイツのような国は、右派の主張が先鋭化し、警察とは一触即発だ。

マシュー・ハリスの忘却の彼方へ。棚に並ぶ膨大なホワイトのボックスにはアボロジニーの遺骨や遺品が納められている。

アラン・セクーラ「これは中国ではない:写真小説」

カリフォルニア州サンディエゴのファストフード店のキッチンが撮影されている。店の役割組織図が実に面白い。一つの飲食店を運営するためには目が回るほどの多くの役割と人が必要なのだ。これは飲食店(特に料亭のようなシステムと役割が確立された店ならわかりやすい)で働いたことがある人は大いに理解が容易だろうと思う。

富山妙子の作品は今回始めて鑑賞した。このエリアは写真撮影禁止だ。

生涯を通して作品のテーマが変容し、特に韓国への興味から作品が大きく変わっていく。ヘイトや差別がネットであふれる現代を作者はどう見るのだろうか?

「鏡との対話」というコーナーにある説明文が実に秀逸だ。

よくぞ魯迅からこのフレーズを見つけ出してテーマに選んだと感心する。

岩波書店も、横浜トリエンナーレを受けて、岩波文庫の魯迅『野草』の復刊を発表した。ぜひ手に入れたいと思う。魯迅を中学で習った「故郷」の作者としてだけ捉えると大きく見誤ってしまうのだ。

リタ・ジークフリートの風景画は、なんとも不思議な視覚だ。冬の雪景色が北国の光景を想起させられる。

オスギュル・カーによるブルーの骸骨は、生きているのか死んでいるのかも区別のつかなくなった、現代人の生きる苦悩をコミカルに表しているかのようだ。

シビル・ルバートのデューラーやルドンを思わせるグロテスクな作品群も迫力満点だ。

台湾の工場で働くヴェトナム人女性労働者がストライキで立てこもった寮のベッドが展示されている。実際にベッドで寝っ転がったり座ったりすることができる。

作品数があまりにも膨大すぎて、ここで全ては紹介できない。ぜひ現地に足を運んで体験して欲しい。

「いまここに生きる」とは、過去や未来に囚われず「いまここ」のみに集中して生きるということだ。だが、「いま」はあまりにも自然環境も労働もあまりにも過酷すぎて、毎日がサバイバルのような、絶望と緊張感に満ち満ちた、疲弊する社会でもある。それは展示されている作品が制作された70年代以降、ずっと変わっていないどころか、経済が停滞してGDPも賃金もろくに上昇せず、超長時間労働が常態化している現代の方がよほど凄惨を増していると言えるのかもしれない。過酷な社会をどうアーティストが捉えるのか、彼らの批判的精神と能動的な問いかけ、アートによる抵抗が大量にあふれた展示だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?