金沢エムザから金澤町家で聞香(もんこう)まで

金沢エムザと神社を巡りました。

今回は、エムザにある桜の木を見て、そこから見える金澤町家へ。

エムザの桜の木

エムザを反対方向から見ると、黒門小路という看板のあるビルが見えます。

この4階に、ITビジネスプラザ武蔵というベンチャー支援の場所があります。

奥には、エムザとつながった屋上庭園があって出ることができます。

雪のときには、ここも真っ白でした。

ここには、アドレナリンやタカジアスターゼを発明した高峰博士ゆかりの桜の木があります。

なぜここにあるのか?

博士が明治初期までここに住んでいたからです。

エムザの裏に、記念碑があります。

博士は、万博のためアメリカで勤務し、アメリカ人女性と結婚します。その縁で日米親睦のため六千本の桜をワシントンへ。

その子孫の桜が、寄贈100周年の2012年の里帰り事業によって翌年からここにいます。

まだ寒くて、桜の花は咲いていませんが、しっかりと蕾が育っていました。

小さな木なので、咲いても艶やかにとはいきません。

でも、10年後にたくさん花をつけているこの桜の下でお花見ができるはずと期待しています。

ビルのふもとに残る金澤町家

そして、この桜のあるフロアで大通りと反対側へ行くと周りの街並みが見渡せます。

ビルの合間に、ポツポツと瓦屋根が姿を見せています。

金沢エムザができた頃には、周りにほとんどビルはなく全体的に瓦屋根で覆われていました。

ちょうどその頃の写真が次です。

瓦屋根が並ぶ景観、統一感があっていいなあと思ってしまいました。

金沢エムザを挟んで北国街道と反対側にあたるこの辺りは、江戸時代、武士の住むエリアでした。

地図に見える川のようなものは、お堀で西外惣構(そうがまえ)ということで、お城からそう遠くない位置にあたります。

この辺りには、金澤町家がまだまだ残っています。

「金澤町家」とは、昭和25年までに建てられた建築物で、以下に当てはまるものです。

1、町家

2、武士系住宅

3、近代和風建築

江戸時代は、武家屋敷だったけれど、明治半ばに商人の手に渡っているので、この辺りに残る町家はまさに「町家」系です。

いくつか見てみましょう。

香屋で聞香(もんこう)

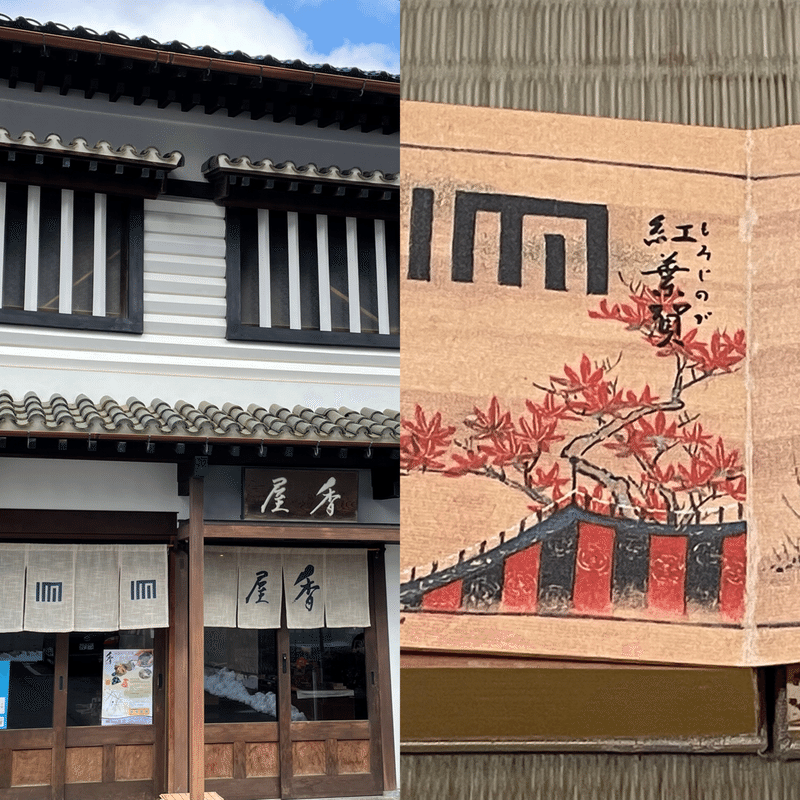

平成2年から、お香のお店「香屋」です。

建物は、昭和初期に建てられました。

扉を開けると、お香がずらっと並んでいます。

聞香(もんこう)体験ができるということで、中に入って体験してみましょう。

お店から奥へ入っていくところには、変わった空間があります。

元からですか?と聞くと、以前は池田仏具店の店舗だったので、仏壇を展示して見られるようになっていたそうです。

昭和39年の地図を見ると、香屋の場所にありました。

金沢市立玉川図書館蔵

そこから進んでいくと、坪庭がありました。

間口が狭く、奥へ細長い作りになっていることの多い金沢の町家では、真ん中に明かり取りのために坪庭が作られました。

香屋さんを横から見ると、手前に建物少し空いて奥に建物があり、この間が坪庭です。

分かりやすい建物だと、尾張町老舗交流館。大正時代の建物ですが建物と建物の間に坪庭があります。

いよいよ、聞香体験です。

まずは、香木を見ます。

三大香木のうち、白檀(びゃくだん)と沈香(じんこう)です。

見た目が、普通の木の幹と、流木みたいなものでぜんぜん違います。

なんで?と思うと、白檀は幹の心材で、沈香は老木や土の中に埋もれた木に真菌類が作用して香りが出てくる香木になるそうです。

(補足)

残りの一つの、伽羅(きゃら)は沈香の中でも最高級品です。ベトナムのごく一部地域でしか採れません。

沈香自体もワシントン条約で規制がかかっていて、輸入も難しくなってきているということでした。

いよいよ、聞香です。

お抹茶をいただくときのように、香炉を反時計回りに回して、右手で上部を覆うようにして、香りを聞きます。

最初は白檀で、すっきりとした木の香りがしました。

「どこかで嗅いだことはありませんか?」

と聞かれ、分かりませんでしたが、お焼香をするときに使われるものでした。

次は、沈香です。

地元九谷焼の赤絵の香炉です。

香りは、甘い感じでしたが、やはり嗅いだことのない香りでした。

香りの遊びには、「組香」があります。

室町時代に考案されたものです。

そのうちの源氏香について教えてもらいました。

まずは5種類の香木をそれぞれ5つの袋に入れます。

その25の袋の中から、5つの袋を選びます。

それを、みんなで順番に聞香して、前と同じ香りであれば横線を引いていき、マークを描き、正誤を競います。

香屋さんのマークもこの一つ「紅葉賀」です。

このマークだと、1番目、3番目、4番目が同じ香りで、あとは別々の香りだったということになります。

源氏物語は、全部で54帖。

源氏香で出てくる可能性のあるのは、52種類。

最初の桐壺と最後の夢浮橋だけマークなしで、52種類を各帖に対応させた源氏香本もあります。

洒脱な遊びです。

金沢は、武家文化のイメージが強い土地柄です。でも、加賀藩前田家には、皇族からも輿入れしていて、雅な公家文化も金沢の文化の基礎になっています。

後ろを振り向くと、変わった袋がかけられていました。

「訶梨勒(かりろく)」という室町時代からの柱飾りです。

中に入っている実が、訶梨勒の実で、薬にもなるので魔除けとされました。

本来は布の袋だということですが、これは和紙です。お知り合いが和紙を加工して、特別に作ってくれたものでした。

より効き目がありそうです。

たまには、心落ち着けて、ゆったりと香りを聞くという時間を持つのもいいものだなあと感じました。

先程、茶道のことを思い出したので、数軒先のお茶屋さんへも寄ってみましょう。

村上園茶舗

こちらのお店は、大正6年に建てられた建物で、その頃からお茶屋さんを営んでいます。

1階と2階の間にある木は、看板を支えていたものです。

先の昭和39年の地図にも、「村上茶舗」として数軒先に載っています。

金沢市立玉川図書館蔵

(加筆)

秋口に通りかかったときには、きれいな菊が咲いていました。

雪のときには、まだ梅は咲いていませんでしたが 、今は紅白梅がきれいに咲いています。

ご主人は大正14年生まれ。こちらの梅の木は、そのご主人が30代の頃から約60年間育てている大切な木です。

中に入ると、お茶に茶箱が並んでいます。

お茶を買って帰り、お抹茶を早速いただきました。

色鮮やかで、コクのある美味しいお抹茶でした。

金沢といえば、の加賀棒茶も村上園オリジナルでオススメです。

まだまだある金澤町家

この通りには、昭和39年の地図に載っているところが他にもあります。

お茶屋さんのお隣の山本紙店さんも、大正時代には建っていたといいます。

会社は「山本紙店(株)」ですが、現在は写真左の「かみや造花」さんです。

今でも、加工紙は扱っておられます。

この向かいあたりにも、町家があります。

1軒だと思っていたら、あれは2軒分をリノベーションしたものだと言われました。

2階部分を見ると、左右で高さやデザインの違いが分かります。

左に見えるところは、「むさし栄庵」という宿泊施設です。

中に入ったことはありませんが、インターネットで見ると、お庭もあって内装も雰囲気のある建物です。

間口は狭いけれど、横から見ると奥行きがあります。

「この駐車場に前にあった建物が、珍しい造りで好きだったのに気がついたらなくなっていました」と話をしたら、かみや造花さんが、そこは「下駄屋さん」と子供のときに呼んでいたお店だったと教えてくれました。

少し離れたところにある瀬戸自転車店も、明治時代にはすでに建っていました。

いつからかは、不明ですが池田仏壇店、塗師岡仏壇店も少なくとも昭和39年の地図には載っています。

今は何か分からない町家もありました。

地図を見ていると、他にも、反物屋さんや、時計店、食堂、化粧品店、酒店があり、この通りが賑やかな商店街だった光景が浮かんできます。

地図はちょうど東京オリンピックの年のもので、日本が伸びざかりのころです。

金沢エムザ左手から入るこの通り、ひそかな金澤町家の見どころです。

金沢散策の際には、通ってみましょう。

参考

香屋ホームページ

https://www.ko-ya.net/

日本香道ホームページ

https://www.nipponkodo.co.jp/shop/products/list?category_id=131004

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?