金沢エムザと2つの神社

今年の冬は、金沢は雪がよく降りました。

兼六園も、ことじ灯籠が白い帽子を被り、

長町武家屋敷も、土塀や木が埋もれ、

金沢城公園も、文字どおり銀世界でした。

雪の中、街歩きもままならず、建物の中で過ごす時間が多くなりました。

金沢には、いわゆる地元の百貨店が2つあります。大和とエムザです。

香林坊にあるのが、大和。

武蔵ヶ辻にあるのが、エムザです。

家から近いこともあり、エムザには馴染みがあります。

デパートですが、他とはひと味違います。今回は、エムザをまわってみましょう。

百貨店にたたずむ神社

9階の屋上には、神社があります。

街中の雪を避けて、やって来ましたが屋上も外になるので雪でした。

この神社は、武蔵稲荷大明神です。

まずは、お参りします。

お賽銭箱も、雪対応されていました。

お社が新しいと思いましたか?

その通りです。去年改修されています。

もともとは、屋根も朽ち気味でした。

エムザは、今では「金沢エムザ」が正式名称です。

去年の3月までは、「めいてつ・エムザ」でした。

去年の今頃、金沢人を驚かせた名鉄の売却により、ヒーローという会社が新しい運営者となり、「金沢エムザ」になりました。

そこで、心機一転と神社も改修されました。

エムザのはじまりからある神社

昭和10年(1935年)、武蔵稲荷大明神は、「丸越百貨店」の守護として創建されました。

京都の伏見稲荷神社から、商売繁盛の分霊を受けています。

昭和5年(1930年)に、金沢に三越百貨店が誘致されました。ただ、ときはちょうど昭和不況の最中です。

高級品、中級品を扱う三越は、格安品を扱って回転率を高めた地元百貨店「宮一大丸(現大和)」に押されて、5年で撤退してしまいます。

そこで、三越を誘致した林屋亀次郎氏が、ビルオーナーであったこともあり、「宮一大丸」の協力を得て新しく開業したのが「丸越百貨店」でした。

金沢絵葉書 39.武蔵ヶ辻 魚青草市場所在

写真の右手に見える建物が、丸越です。

戦時中には、丸越は大和と合併していました。

昭和27年の地図を見ると、まだ大和デパートムサシ店と記載されています。

場所は、「武蔵ヶ辻」を挟んだ対角、今の「かなざわはこまち」のある所です。

その後、自動車の普及によって、街中に活気がなくなってきます。

金沢の狭い道路では、自動車と電車の両立はできず、昭和42年(1967年)には市電が全線廃止になっています。

「丸越」も元気がなくなったのか、このころに名鉄と業務提携をしています。

そして、街中に人を呼び込むため、武蔵ヶ辻地区の再開発がされることになりました。

開発の核となるのが、今のエムザの建築「スカイビル」です。

再開発で、四辻の地下には、北陸初の十字型横断地下道「クロスピアむさし」も、整備されました。

本を見ていると、当時は陶壁で囲まれていたようですが、現在は木のベンチで覆われています。

もしかしてベンチの後ろに今でも陶壁がと、隙間から覗いてみましたが見えず、真相は不明です。

谷口吉郎設計の建築「スカイビル」

昭和48年(1973年)にスカイビルができると、「丸越百貨店」は、中心テナントとして名前も「金沢名鉄丸越百貨店」と変更してリニューアルオープンしました。

金沢の誇る建築家、谷口吉郎氏の監修です。

当時は、18階建て、高さ80mで日本海随一の建物で、多くの人が見に集まりました。

遡ること3年前の昭和45年(1970年)に、建築基準法の大改正があり、高さ規制(百尺まで)が緩和され、実現した新しい高さでした。

建物は、高層、中層、低層の3つの部分でできています。

高層はホテル、中層がデパート、低層がデパート、専門店街というつくりです。

低層部分の屋上は、市民の広場として利用できるように設計されていました。

ロックフェラーセンターや森ビル(六本木ヒルズなど)は、超高層ビルを建てることで建物の容積を増やしました。

その分余力のでた低層部分や地上部分に、スケートリンクや庭園、広場として人が豊かに過ごせる場所をつくりだしています。

共通のコンセプトを感じます。

※ロックフェラーセンターは、ゾーニング規制の影響もあります。

ところで、上の写真の手前に見えている建物の上の木の見えるところ、何なのか気になりませんか?

この部分を、反対の4階屋上庭園から見ると、

このようになっています。

また神社です。

もう一つの神社、武蔵住吉神社

武蔵住吉神社です。

わたしが、最初に気がついたのもつい数年前の夏で、びっくりしました。

植物が生い茂っていて、なんだろうと階段を登っていき、見つけたときには、映画の「天気の子」のシーンを思い出しました。

武蔵住吉神社も、稲荷大明神と合わせて改修されています。

以前の写真を確認すると、鳥居もお社も傷んでいます。

改修の終わった昨年秋には、慶賀祭もあり、建物内にも鳥居が。

住吉市場とは?

武蔵住吉神社の歴史は、武蔵稲荷大明神よりも遡ります。

住吉市場の神社として建てられました。

近江町市場でなくて、住吉市場って?とわたしも思いました。

エムザの場所には、昭和の半ばまで住吉市場という青果市場がありました。

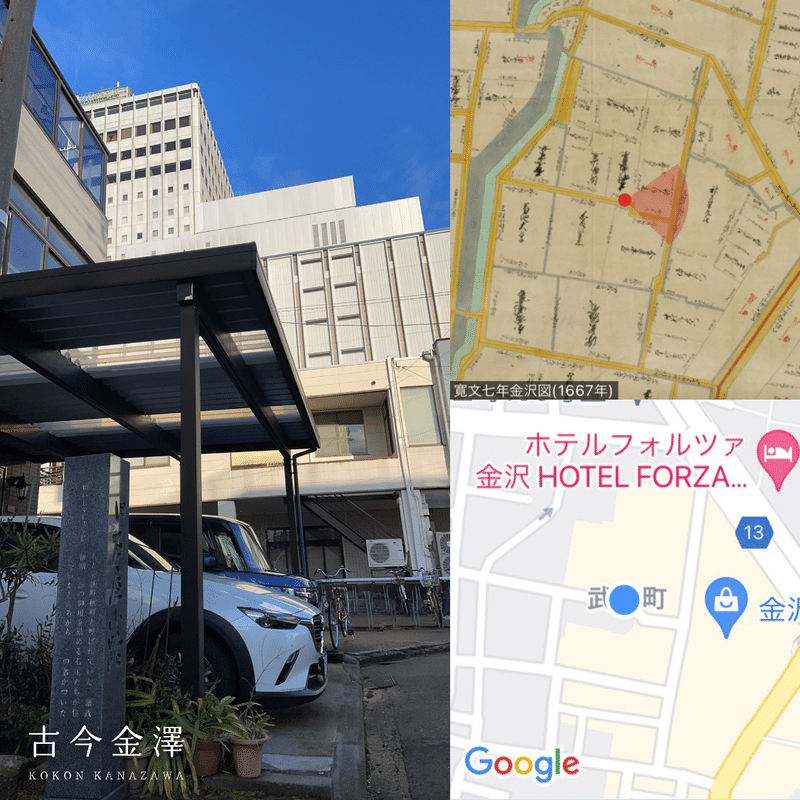

エムザの裏には、今も住吉市場跡の石碑があります。

江戸時代、エムザのあたりは大きな通り(旧北国街道)に面するところは町家、残りは武家屋敷でした。

この辺りは「石屋小路」と呼ばれていました。

寛永の大火で焼けた金沢城の修築のために、便のいい場所であるこの場所に石工を住まわせたのが由来です。

その後、江戸時代の金沢城下町の都市改革で武士が城内から城外へ移ったため、石屋小路も武士が住むようになりました。

明治維新で大藩加賀藩がなくなると、武士は失業し、明治半ばごろには、石屋小路の武士の土地家屋も商人の手へ渡りました。

そして明治12年(1879年)に、ここに作られたのが青果市場の住吉市場です。

明治30年(1897年)には、バナナの初入荷もあったともいわれ、とても賑わっていました。

バナナが日本に本格的に輸入されるのは、明治36年(1903年)なので、それより早く高級品のバナナを扱っているのは勢いがあったということです。

住吉市場も、高度経済成長で景気が良くなり、取扱量が増えていったこと、自動車社会になると武蔵ヶ辻は交通が不便だったことより、昭和41年(1966年)に新設された中央卸売市場へと移っていきます。

昭和39年(1964年)の地図を見ると、今のエムザの場所に住吉市場があり、真ん中あたりに住吉神社があります。

今でもエムザのまわりには、フルーツ屋さんがあります。

住吉市場にあったお店かもと思って、上の地図を探してみると見つけられません。よく探すと、「堺田果実店」、「村端果物」が住吉市場の向かいの近江町市場の中ににありました。

直接に住吉市場とは関連はなさそうです。

フルーツむらはたのホームページを見ると、戦時中に東京から金沢へ疎開し、昭和21年(1946年)に近江町で果実店として再開。

昭和40年代には高級フルーツの需要を見込み、近江町にバナナ専門店、籠盛店を開業したとありました。バナナが扱われ出してから半世紀以上たってもまだ高級品だったのにびっくりです。

話を戻して、住吉市場が移動して空いたところに、再開発で昭和48年(1973年)にスカイビルが建てられました。

ここで住吉市場がエムザとようやくつながりました。

百貨店と神社から、金沢のむかしが見えてくる金沢エムザでした。

向かいには、近江町市場が、

エムザの1階には、金沢のお土産が並ぶ黒門小路があります。

観光で疲れたら、エムザの上の階へ登り、神社でお参りしてすっきりしましょう。

参考

「むさし」

「武蔵ヶ辻のあゆみ」

「石屋小路町史」

「都市の営みの地層ー宇治・金沢」

北國新聞デジタル 2021年6月22日

Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E8%B6%8A

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?