61.音楽はかげろうの儚さなのか

友人のテートがぼくをエストニアに呼んだのには、理由があった。ダンスの振付師でプロデューサーでもあるテートは、三島由紀夫の『金閣寺』をテーマに作品を作ろうとしている。音楽を担当するのはSanderという作曲家で売れっ子のDJである。

テートは、メールでぼくに訊ねた。「尺八は持ってないか?」

「持ってるよ」「素晴らしい! 是非来る時持ってきて」。

ぼくは吹けるとは言っていない。持ってるか持ってないかである。

うん、持ってる。

ぼくのレパートリーは、吹けない尺八という名人からはほど遠いスタイルで、声のリゾネーターとして尺八を利用するというものである。声で息を表現しつつ フーッ フフフーッ ピヒヨーー といった具合。

金閣寺の中に、

「1948年(昭和23年)の春の夜に柏木が訪ねてきて、一管の尺八を贈られた。柏木の月が良いから金閣で尺八を吹きたいという要望にも応じた。柏木は「御所車」という小曲を吹いた。その巧さに「私」は驚いた。」とある。

テートはこの尺八をぼくに要求していることはすぐにわかった。だけどぼくは「御所車」など知らないのだよ。

しかも、三島由紀夫は美しく音楽の儚さを語る。

「それにしても音楽の美とは何とふしぎなものだ!吹奏者が成就するその短い美は、一定の時間を純粋な持続に変え、確実に繰り返されず、蜉蝣のような短命の生物をさながら、生命そのものの完全な抽象であり、創造である」と「私」は思った。

たしかに尺八には、かげろうの如き消えゆく美がある。

さて、滞在中のホテルから徒歩圏内にあるSanderのスタジオに朝から尺八を持って行くことになった。旧ソ連風の建物の6階の一部に3人のアーティストがシェアしているスタジオだった。入口にはなぜか卓球台があった。

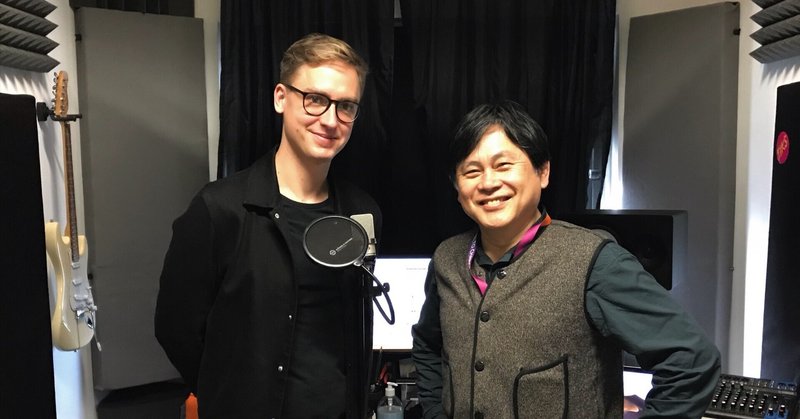

Sanderは、とても爽やかな見た目の長身の若者で、手際の良い段取りで、なんのわだかりもなく録音に突入した。ぼくは、超低音のハンガリー製口琴その名もチベットを演奏し、朝検索してメロディーを知った「御所車」をくずして歌のような歌でないように唸り、尺八に息の音を吹き込んだ。

その録音したぼくの音をSanderは瞬時に自分の音に変換していく。変調、伸長、ディレイ、切り刻み。その素早さには感動する。使っているソフトは何だろうかとのぞいてみると、AbeltonのLiveだった。ぼくも同じものを持っているが、Sanderのように鮮やかに使いこなせていない。

さくさくとレコーディングを終えて、ぼくらはライブ会場に向かった。デザイナーの事務所に機材を持ち込み、簡易的なライブ会場にしていた。セッティングも終り、ランチにチキンビリヤニを食べて、間もなくライブに突入した。

朝のセッションのおかげで、ライブは順調だった。終演後、近くのバーで、テートのバレエの生徒を紹介された。彼女は80年代に当局に目を付けながらも活躍したエストニアの伝説のプログレパンクバンド「PROPELLER」のメンバーだという。2005年に復活した時、彼女のお父さんであるリーダーのPeeter Volkonskiを手伝う感じでドラマーとして参加したようだ。

ほんの少しエストニアの音楽がわかってきた気がする。

巻上公一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?