視点を変えれば、受け止めは様々ある。

人の考えは多様である。でもこれは一つの視点で述べているわけではないはず。人は必ず、客観的なことも受け入れることもやりたくないことも人それぞれ考え方がバラバラである。必要だと分かっていても自分らしさでどちらかに偏ることもあれば、嫌いだということもあるかもしれない。つまり、その人それぞれに個性がある。ただ言えるのは、『視点を変えれば、別の考えを述べることができる。』『視点を変えることで、受け止めが多様に広がっていき、様々な捉え方を知ることができる』という2択であることはよく耳にする。

小学、中学生までの道徳科でこの内容を学習することが求められるように新学習指導要領が改訂された最近の状況であるが、私たちは当時これらをしっかり学習する機会はなかった。人生の色々な人間関係を通して、自然的に吸収しながら学ぶものであって、実際に教わったことはない。今の児童生徒は、教わって初めて考えながら学ぶという吸収する姿勢づくりは変わっている。これが【主体性ある学び、深い学び】の特徴でもあると文科省は強く主張しているわけだか、私はこのことを良かれと思っていない。

まず、「視点を変える」ということは具体的にどのようにするのか。ということがポイントではないだろうかと思っている。人間というのは身体一つでも仕事上で肩書きが多様に背負ってしまうことがあると、相手側それぞれが発言自体を印象として受け付けてしまう為に公私混同な態度や不本意な態度で、話してはいけないという危機管理に気をつけなければならないことがある。これが非常に難しいのではないだろうか。

特に職業柄でいうと、国会議員(政治家)、テレビアナウンサー、報道機関で勤めている方そして教職員、地方公務員は非常に責任持つ立場で問われてくる。発言の信憑性があるわけで失言したり、不本意に失礼なことを話したら責任が悪く批判されてしまうなど、重くなってしまうのだ。気をつけて行かなければならない。つまり、人間一つで多様に視点をもつことは良いけれど、口を出すというのは慎重に切り分けて、考えておくような心構えがとても重要であるというまとめ方になる。

私は、10代の頃から全日本ろう学生懇談会の役員活動を境に年上の方々と話す中で、色々と学んできた。そして青年部活動の中で、さまざまな年齢層、地域の異なる方々との出会いを通して、人間としての必要なことを改めて考えるようになった。「視点を変える」というのは、ことばの解釈どおりに受け止めるのではなくて、【視点をどこに置くのか。】この視点を置くことによって、答えが色々とある。これは自然的であって、自分から作るものではない。何かの背景や見えない情報などの経緯があって、出てくるものを自分の中で受け入れるかどうか。という姿勢が求められているんだという意図なんだと意識すればいいんだ。となんとなく分かったからである。

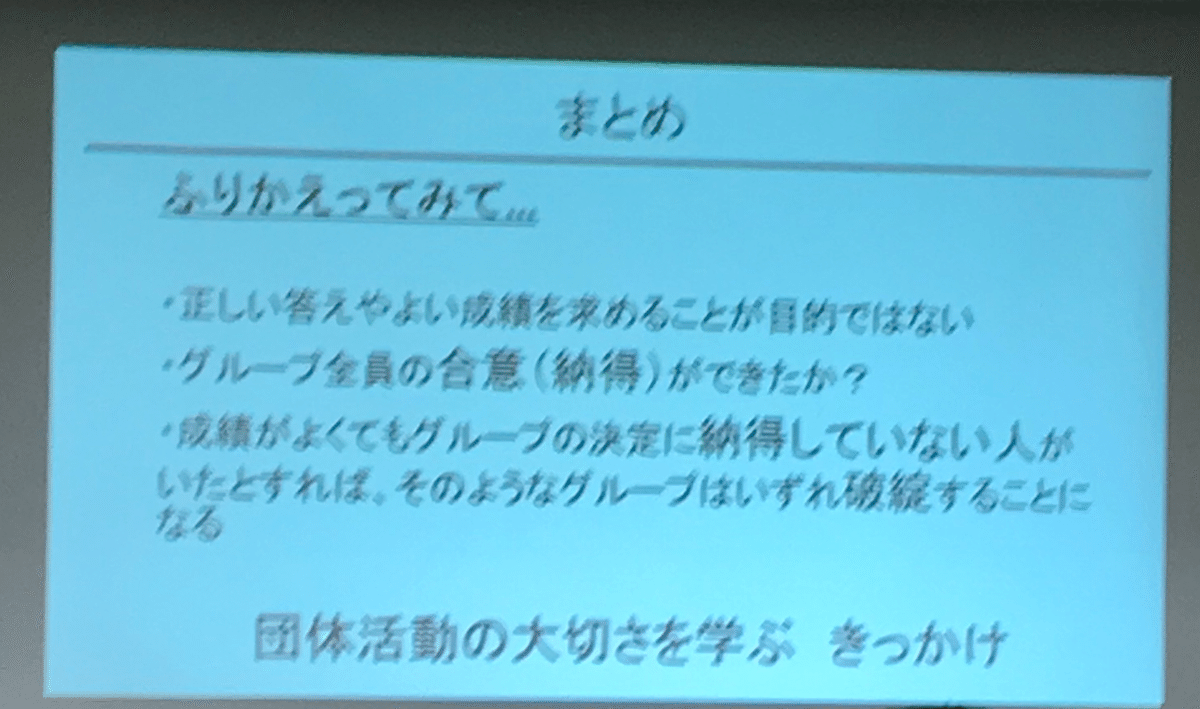

そして青年部活動のある企画で、ある人がこう話していた。

うむうむ。。これは確かに間違いだと異論を言えるわけでもないし、そうじゃないというのあるし。なんというか、自分の中で答えは一つじゃないなと思っている印象強いメッセージであった。

また最近、心に刺さる言葉がある。ドラマ「ドラゴン桜」の桜木先生の台詞にあるこんな言葉を引用する。

「社会を変えろ。常識を変えろ。虫と共生できる未来を作ればいい!みんななと同じ方法でやる必要はねぇ。お前だけの方法あ必ずあるから。」

つまり、周りの社会だったり常識に縛られようと従うだけではない。必ずしも一人一人の気付きそのものが方法の一つとして大事なんだ。という意味が込められているということ。視点を変えて見ることが間違いではないんだという答えは一つしかないんだ。それを無理矢理押し付けようとする側が誤った行動をしているんだと非難しても問題ない。と考えてもいい。という表現方法の表裏なんだなと私は感じられた。

だから当時の《パワハラ》は、ある意味私が実際に受けた立場なので、実際に受ける立場になってみないと人の気持ちは分からない。具体例という基準にこだわって判断しようとする姿勢をする人間は実際に受けた人の気持ちを聞く耳を持たない。感情的なものだと簡単に言いつけるという疎かな対応なんだと考えれば、とても悔しいことは事実である。でもこの悔しさが社会的な学びとして一つの経験をした私である。二度とこんな人間になってほしくない。《パワハラ》そのものの判断基準ではなく、人間としてどのように感じているのか。人の気持ちを向き合うことを大切にしていきたい。と改めて思うことが教職員として最も重要なことではないだろうか。

と私における「視点を変えれば、受け止めは様々ある」という結論として、

話に聞く耳をもたない人間は、視点を変える気持ちにのに心の余裕がないこと。

自分自身が言葉を発する、示そうとする行動は無駄ではない。ただその方法が相手に届かなかった。タイミングより相手に同意が得られないことがあった。

ネガティブになる必要ない。視点は多角的に生まれるので、自分自身が正解でもない。色々あって、混乱するだけの話。これを理解しておくべき。

と分かった今、私は新しい一歩で成長するこの記念日を機に(来年度から)大学院の挑戦を視野にまずは、現在取り組んでいる通信教育の履修で修了を目指して励み、そして免許取得できたと同時にステップアップするために準備していく目標を作っていきたい。この生活を通して、視点そのものを多様的に考え、キャッチする力を磨き、どのようにしてまとめていくべきなのか。という自分なりの情報分析、整理、発信力を多角的に吸収していくことが今の課題かもしれない。