日本の美術・芸術分野の重鎮、木村重信さん 美とは何か、美術館の役割を追求した識見と足跡

国立国際と兵庫県立の両美術館長を務め、一人で『世界美術史』(1997年、朝日新聞社)を著した美術史家の木村重信さんが91歳で逝去されてまもなく6年半になる。民族藝術学会名誉会長を務め、日本の美術・芸術分野の

重鎮として長らく重責を担われた。朝日新聞社時代に、企画展や特集記事の原稿依頼などで指導していただいた。定年後も文化講座で対談の機会を与えられ、拙著に序文を寄せていただくなど、2017年に亡くなるまで4半世紀にわたって、公私ともに薫陶を受けた。その思い出とともに、美とは何か、美術館の役割、鑑賞者の心構えなどについて、取材ノートに残る言葉を拾い、あらためて木村さんの識見と足跡を偲ぶ。

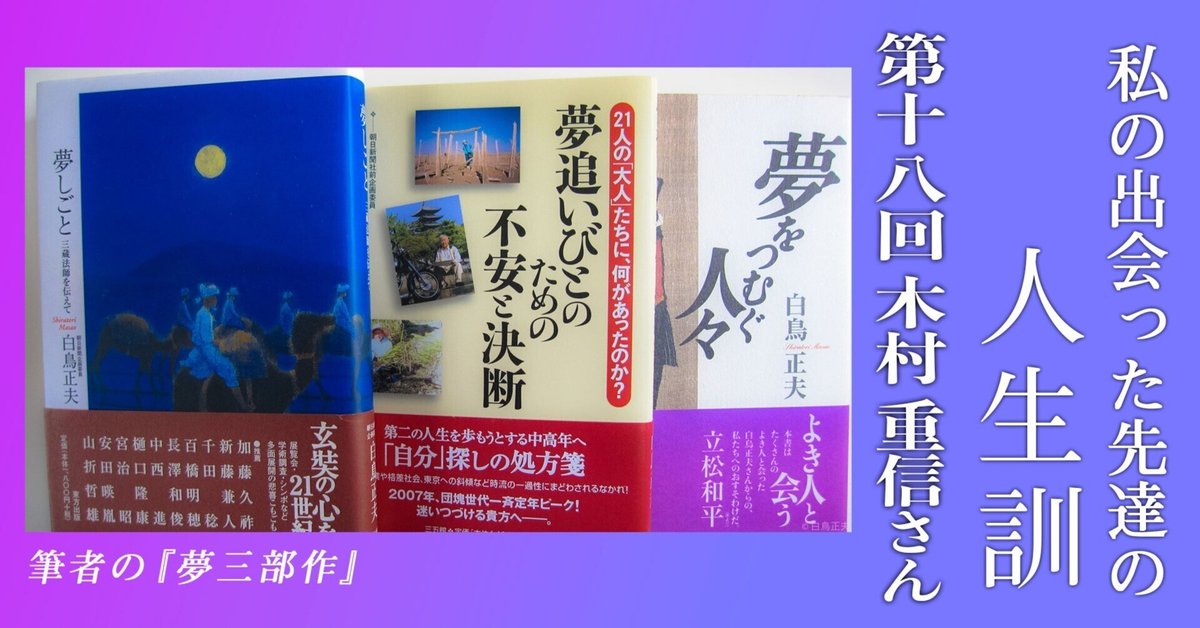

著書に見る研究領域の幅広さと奥深さ

私が初めて木村さんとお会いしたのは、大阪・千里万博公園にあった国立国際美術館(2004年に中之島に移転)の館長として着任された1992年の暮れ、「現代美術への視点 形象のはざま」展の開会式であった。その後、企画展ごとに開かれていた「アーティストの集い」でいつも懇談の機会を得て、時折、アーティストの吉原英雄や元永定正、森口宏一の各氏(いずれも故人)らとともに、二次会で酒席を共にさせていただいた。

1984年に設立の民族藝術学会は木村さんの提唱だった。「芸術は民族や文化の違いに応じて、美の規準や表現が異なることが、美術、音楽、芸能などの諸分野で立証されてきた。そして既成のジャンルを超えた活動が創作、享受、研究のそれぞれにみられるようになった。こうした時代思潮を背景にして、民族芸術学の研究を深めよう」という趣旨だ。2003年から「木村重信民族藝術学会賞」が創設された。

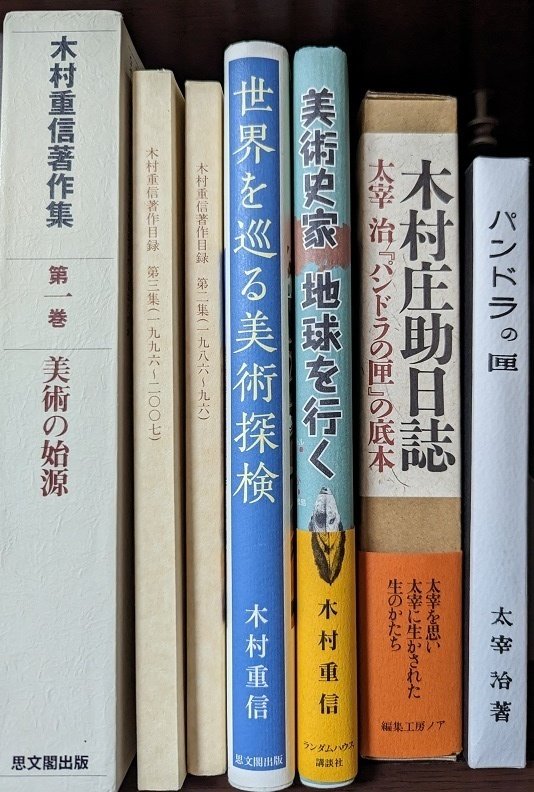

木村さんの誘いで、私も2005年から入会し、総会にも何度か出席した。研究者ではない私に、木村さんから何冊もの著書が贈られてきた。本棚には『美術史家 地球を行く』(2008年、ランダムハウス講談社)や、『世界を巡る美術探検』(2012年、思文閣出版)など、地球規模で書かれた体験記録が並ぶ。こうした書籍は私の海外旅行への好奇心につながった。

数ある木村重信著では、冒頭に記した『世界美術史』が出色だ。先史時代から現代まで時間という縦軸と、アフリカやアジア、オセアニア、中・南米に至る空間的横軸とを交差させて相互関連を明らかにした519ページ・30センチものスケールの大きい大冊だ。しかも一人の筆者によって書かれたことは特筆に値する。木村さんは、あとがきで「私が最も苦心したのは、単なる作品解説に終わることなく、このイメージの原初性ないし永遠性を浮彫することであった」という。その通り、私見や大胆な仮説も提示している。

また『美術の始原』(1971年、新潮社)は、後に『木村重信著作集第一巻』(1999年、思文閣出版)に収められ、読むことが出来た。旧石器時代の洞窟壁画から極北美術やサハラ地域の美術、さらにはアフリカのブッシュマン美術まで言及したフィールドワークの成果だ。研究領域の幅広さと奥深さには驚くばかりであった。

「偲ぶ会」と『パンドラの匣』の思い出

木村重信さんは1925年、京都府城陽市の宇治茶問屋「丸京山城園製茶場」に生まれる。1949年京都大学文学部卒業。京都市立芸術大学教授、大阪大学

木村重信さん(左から2人目)と筆者(左橋)

教授などを務め、平成4年国立国際美術館館長に就任。兵庫県立近代美術館館長を経て、2002年から06年まで兵庫県立美術館館長を務める。勲三等旭日中綬章、大阪府文化賞、京都市文化功労者、兵庫県文化賞などを受賞した。

美術・芸術の研究家として、美術館館長として多くの功績を遺された木村さ

んは2017年1月30日、肺炎で死去した。葬儀は近親者で営まれたが、「木村重信先生を偲ぶ会」が5月29日、国立国際美術館で開催され、300名以上の

関係者が出席した。元大阪大学総長の鷲田清一さんや建築家の安藤忠雄さんらが追悼の挨拶をされた。

偲ぶ会では出席者名簿とともに毎日新聞の「プロの本棚」(2014年2月7日)に掲載された記事が配られた。そこには書棚の前で取材を受ける木村さ

んの姿があった。私もお訪ねしたことがあるが、この書棚は木村さんの書斎の裏にある第二の書庫で、可動式のスチール棚に美術大事典や大型の美術書や展覧会図録などが並ぶ。第一の書庫は、本宅の2階とベランダでつながる隣に建てた別棟にあり、第三の書庫は別のマンションの一室にある。膨大な本の所蔵にただただ驚いた。

数多くの著書も遺されたが、思い出深い一冊の本のことを書きとどめておきたい。木村さん編の『木村庄助日誌』 太宰治『パンドラの匣』の底本(2005年、編集工房ノア)だ。太宰治『パンドラの匣』の底本となった日誌

太宰治『パンドラの匣』

の書き手・木村庄助は長兄である。小説家を志していた庄助は病苦により22歳で他界するが、太宰に傾倒し文通を続けていた。遺言により療養日記が太宰に贈られた。太宰は『パンドラの匣』の題名で1945年10月から1946年1月にかけて河北新報に連載し、後に出版した。

次弟の木村さんは茶問屋を継ぐ予定だったが学者の道を選び、家業は歌人でもある三男の木村草弥さんに引き継がれた。そうした経緯を聞かされていた私に、『木村庄助日誌』が届けられた。太宰の妻、津島美知子さんから返却された日誌を編纂し刊行したものだ。庄助による日誌だが、旧字体の上、死語になった言葉や変体仮名も混じり、校正に難儀したという。

さらにこの本が出て数年後の2009年10月、東大阪観光協会が主宰して太宰治生誕100年記念「パンドラの匣 試写会&座談会」が石切劔箭(つるぎや)神社で開かれ、パネラーの木村さんから招かれた。映画『パンドラの匣』の冨永昌敬監督も加わった。木村さんにとって、「太宰を思い太宰に生かされた」兄へのオマージュでもあった。

酒をこよなく愛され、公私にわたる思い出

木村さんとの公私にわたる思い出は尽きない。新装なった兵庫県立美術館開館記念展「美術の力―時代を拓く7作家」は、私の在籍していた朝日新聞

(2002年7月12日)

との共催だった。震災からの文化復興のシンボルとして建設された「芸術の館」にふさわしく、現代美術の第一線で活動する国内外の作家7名の作品を展示した。なかでも中国の蔡國強の《網》は、ネット社会の人間の在りかたを問う作品だ。何度となく美術館を訪ね、木村館長はじめ学芸員、出品作家と打ち合わせた。

「美術の力」展出品作家の一人でもあった神戸生まれの造形作家河口龍夫の全貌を紹介する展覧会「河口龍夫-見えないものと見えるもの」展が2007年10月に開かれた際は、木村さんは館長を退任していたが、河口さんを囲み夜遅くまで酒席を共にした。

木村さんは兵庫県立美術館館長を退任後、京都に設立された世界で初めての染色アートの専門美術館「染・清流館」の初代館長に迎えられた。その最初の企画展とレセプションにもお声をかけていただいたり、京阪神の画廊での開会初日にしばしば貌を合わせ、大いに飲み歓談した。

木村さんは酒をこよなく愛され、そのエピソードも記憶に残る。かつて大阪大学時代の教え子のアーティストの家に誘われた時はワインボトル3本を空けて、かつての教え子を前に、なお明快に芸術論をぶっていた。豊中市新千里のご自宅にお訪ねした日は、前夜に珍客と徹夜で飲んでいたにもかかわらず、ボトルを卓上に置き、もてなしを受けた。

木村さんとの個人的なお付き合いも続いた。拙著『アート鑑賞の玉手箱』(2013年、梧桐書院)に序文を寄せていただいた。《アート、多彩なメニュ

ーを味わうのは、あなた》の文章には、「アートは鑑賞者の感受性の水準に正確に応じて存在し、鑑賞者の想像力の大小によって、作品の意味は大きくもなり、小さくもなる」と記された。木村さんは速読・速筆の名手で、この序文だけでなく、企画展の特集記事なども依頼して数日後には送られてきた。

文化や芸術について、対談での名言

文化や芸術についての識見を著作や講演で発表してきた木村さんの名言の数々が私の取材ノートにも書き留めている。大阪・中之島のリーガロイヤル

(2006年10月)

ホテルの文化教室で2006年秋、「アートへの招待」をテーマに対談させていただいた際の名言からいくつかを拾い出してみた。

――世界のアートが身近な時代になってきました。内外の美術館に出向くのに際し、また美術館で作品を鑑賞するに当たって、どのように対応すればいいのでしょうか。

フランス国立人類学博物館の入り口に掲げられている銘文に端的に示されています。そこには「それは、通り過ぎるあなた次第ですよ。私が墓場になるか、宝庫になるか、語るか沈黙するか、どちらにするかは、あなた自身が決めることです。友よ 欲することなく、ここに入ってはいけません」と。

要は鑑賞者の働きかけがなければ、どんな立派な作品であっても、意味を持たないのです。日本では「心ここにあらざれば、視れども見えず 聴けども聞こえず」という言葉があります。例えば、生徒たちが修学旅行で、奈良では大仏さんの東大寺へ行きます。京都では三十三間堂の千体仏を見ます。しかし「大きいなぁ、たくさんあるなぁ」という印象しか持たないでしょう。「心ここにありて」見ていないからです。先生がちょっとヒントをだしたら違ってくるのです。大仏さんについては、「顔と体を比較しなさい」といえばいいのです。頭は戦火に焼かれて作り直されていますが、体は部分的に修復されていますが奈良時代のものです。連弁の毛彫りなど非常に優美です。顔は江戸時代のはじめに下手な仏師が作りましたから、扁平で、むしろ醜悪です。そういう風にちょっと意識して見れば、顔と体が全然違うということに気付くはずです。

――美術館の運営には費用がかさみます。財政難の時代、美術館に求められ る役割をどのように考えたらいいのでしょうか。

歴史的にいって、戦前の美術館は「参拝の為の」美術館でした。仏様を拝むように、立派な美術品を拝みに行ったわけです。ですから美術館の場所も公園の中とか、郊外の閑静なところに置かれました。

戦後は、「奇蹟の」美術館となりました。どういうことかというと、一般に公開できないような非常にエロティックな作品も美術館の中なら展示できる。これも、美術館が社会に対して余り影響力がないからできたのです。

ところが、1970年頃にポンピドー・センターができてから、人々を楽しませるという性格が強くなってきました。amuseumです。aは従来のmuseumを否定する意味をもち、またamuse(楽しませる)という意味をもちます。そのことで美術館が随分変わりました。博物館は博く物を集める館を意味しますが、私は「博情館」を提唱しています。情報を集める、情報を発信する館です。行政は美術館を単なる美の殿堂から多様なニーズに応えるamuseumとしてとらえ、展開すべきでしょう。

――文化・芸術というものが、私たちの生活に必要なのでしょうか。「衣食住足りて」と言う言葉がありますが、人間の暮らしにとって、どのように考えればいいのを伺いたいと思います。

「美術の力」ということですが、本質的には「芸術とは何か」ということですね。とても一口ではいえませんが、こんな話をしましょう。もしこの世に芸術がなかったらと想像して下さい。大部分の人たちは衣食住の余裕から芸術が生まれると思われているかも知れませんが、そうではないのですね。

例えば、アメリカが発見されて、アフリカから大勢の人々が奴隷として運ばれて行きました。1500万から2000万人といわれています。そのほか、アフリカでも大西洋上でも大勢が死んでいます。人間の尊厳は全て剥奪され、残ったのは歌と踊りだけです。それがジャズやサンバやタンゴの原型になった。憤りを歌や踊りで表現したのです。

人間から人間らしさを取り上げていくと、最後に残るのは芸術なのです。我々の祖先であるホモ・サピエンスが現れたのと同時に、洞窟壁画などの絵画彫刻が現れた。それ以前のネアンデルタールにはありません。楽器も随分残っています。そういう芸術が根源的に持っている力というものを考えていただきたいのです。

勉強が頭の足しに、スポーツが体の足しになるように、芸術は心の足しになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?