戦争を許さず、人間愛を追求した映画監督の新藤兼人さん 「生きているかぎり 生きぬきたい」生涯貫いた映画人生

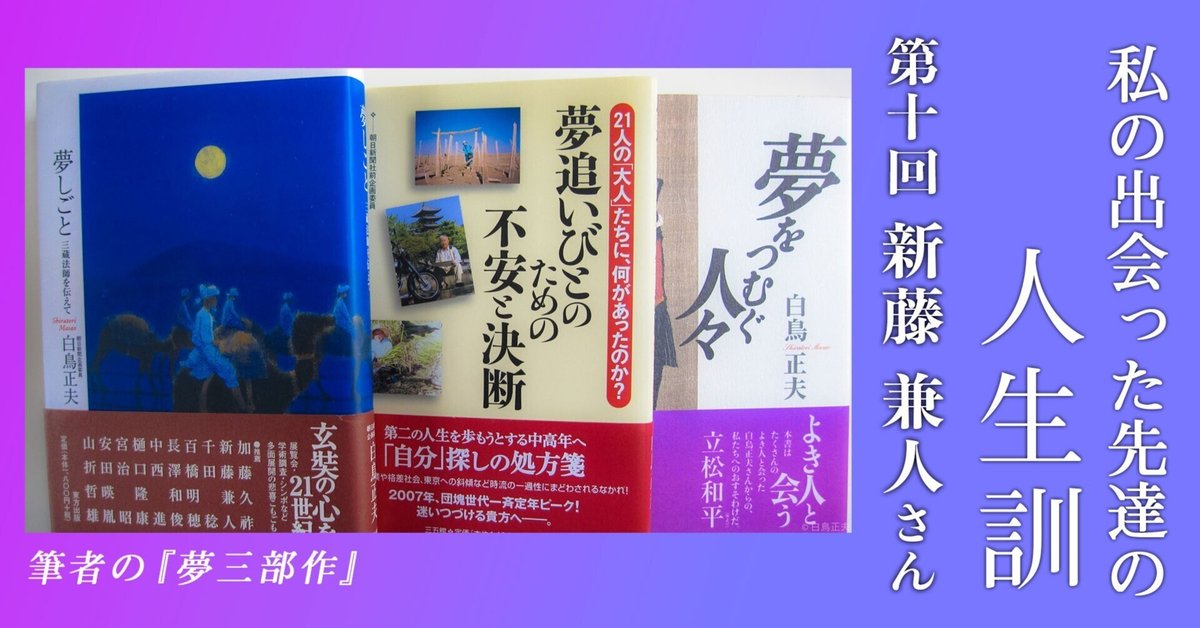

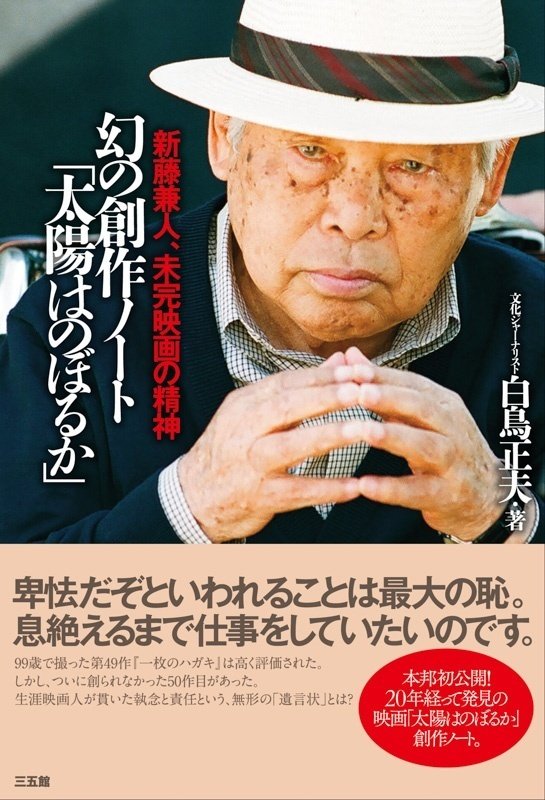

映画監督の新藤兼人さんは、2012年5月29日他界し、はや10年の歳月が流れた。戦争を許さず、人間愛を追求した監督作品49作を遺し、100歳の大往生だった。99歳で49作目の『一枚のハガキ』を撮ったが、なお撮りたかった作品の創作ノートが私の手元にある。原爆をテーマにした「太陽はのぼるか」だ。一周忌を機に、亡き新藤監督への鎮魂のオマージュとして、『幻の創作ノート「太陽はのぼるか」―新藤兼人、未完映画の精神 』(2013年、三五館)を書き上げた。

映画への「夢」を持ち続け、生涯を貫いた新藤さん。その「夢」に交差した私にとって忘れられない人生の出来事だ。新藤さんとの出会いと、幻の創作ノートのことを、この連載に書き留めておきたい。

■出会いは「ヒロシマ」テーマの映画製作

新藤さんは1912年4月22日、広島県佐伯郡石内村(現:広島市佐伯区五日市町)に生まれた。金融恐慌で生家が没落し、尾道市の兄の元へ。そこで山中貞雄監督の『盤嶽の一生』を見て感激し映画の道を志す。京都の新興キネマ(当時)での下積み経て、松竹大船撮影所(同)の脚本部員となる。

旧海軍に召集されたが、戦後、大船撮影所に復帰した。1950年、独立プロの先駆である近代映画協会を設立。翌年『愛妻物語』で監督デビューし、2011年の『一枚のハガキ』まで独自の道を歩み続け、生涯を通して代表作を世に送りだし続けた稀有で異端の映画人生を貫いた。2002年に文化勲章を受章。2度グランプリを受賞したモスクワ国際映画祭では、03年に特別功労賞も受賞している。

私が新藤監督に初めてお会いしたのは朝日新聞社在籍の1993年、新藤さんの『うわっ、八十歳』(講談社)が出版された年だ。私が95年の戦後50年の記念企画に、「ヒロシマ」の映画づくりを立案したからだった。

1945年8月6日の広島原爆投下は、一瞬に35万人を被爆させ、大都市を廃虚にした。この惨劇を人類の記憶に留め、「核兵器の廃絶と世界平和」を願う朝日新聞社の姿勢を内外に示そうとの発意だ。被爆の実相を再現し、音と映像による追体験を、広く社会に伝える手段として、映画による再現が効果的と考えた。

監督候補は広島出身の新藤兼人さん以外に考えられなかった。それまで『原爆の子」(1952年)、『第五福竜丸』(1958年)、『ドキュメント8・6』(1977年)、『さくら隊散る』(1988年)など次々と原爆を取り上げた映画を発表。加えて新藤さんは独立プロによる映画製作の実績で、1975年度に朝日賞を受賞していた。私は新藤さんを最適任者と確信し、打診したのだ。

新藤さんは新たな視点でドキュメント・ドラマとして製作することに意欲を示し、早々とストーリーのあらましを書き上げた。それが「太陽はのぼるか」と題された創作ノートだ。そこには、以下のような実話が書かれていた。

建物疎開の作業をしていた妊婦は被爆時、赤ん坊を背負っていた。赤ん坊は母親の背中で無数のガラス片を受け身代わりになった。その母親から生まれた娘は、胎内被爆によって小頭症となり、言語障害を伴い知恵遅れのまま成長していった。母親は「この子を置いて、先に死ねない」と言い続けていましたが、1978年に亡くなった。

近代映画協会の机をはさんで、新藤監督は繰り返し強調した。「原爆投下の日のセットには多額の金がかかるが、地獄と化した町と人の様子を感動的に描きたい」。そして「20世紀に日本が経験した悲惨な歴史から、人類の明日のことを考えてもらおう」と。かみしめるように語っていたことを思い起こされる。

私は寝ていても映画づくりへの夢を見た。エピローグは一般読者から生への希望を伝えるポエムを募り、泣いて生まれてくる乳児の顔に一行ずつかぶせて見せてはどうだろうか、といった具合だ。新藤監督にも実際に提案してみた。原爆投下の日にも新しい生命が生まれた。被爆の悲劇の深さを描くと同時に、極限状況の中から立ち上がる生命の尊厳、愛、希望を伝えたいと思ったからだ。

■映画製作費を試算、リスク大きく挫折

映画の意義はともかく、1995年初めに完成しておくとなると時間がなかった。広島をはじめアメリカ、B29の発着地テニアン島などにロケをしなければならず、事前リサーチやフイルム編集を含めると1年がかりになる。完成後には試写会やキャンペーンの期間も必要だ。製作費の予算を確保するため、93年のできるだけ早い時期に結論を出さねばならなくなった。

そこで肝心の経費を試算してみると、映画製作には宣伝費を加えると4億~5億円と膨大な資金がかかることが分かった。さらに映画が出来ても、大手の映画会社に配給してもらわなければ、多くの人に見てもらうことができない。私たちにはこうしたノウハウが不足していた。近代映画協会に足を運ぶ度に、私の脳裏に期待と不安が交錯した。

観客数が目標の60万人を見込めず不振だった場合は、その分当然負担が大きくなる。そのためテレビなど他の朝日グループに出資を求め、協賛会社を募ることが不可欠だった。配給会社に打診してみると、すでに95年の方針がほぼ固まっているなど、難題が山積しているのに時間がどんどん経過していった。事業決定は高度な経営判断が必要になったがリスクが大きすぎ、ついに断念する羽目となった。

私たち映画推進スタッフの計画が甘かったのだ。当然、私には新藤監督に映画製作の断念を了解していただくつらい仕事が残されていた。重い足取りで近代映画協会のドアをくぐり「申し訳ありません」とひたすら謝った。監督は理由を問いただすこともなく「残念だったね」とひと言。その寛容さに敬服した。

映画製作が幻に終わった時点で新藤監督との接点は終結するはずだった。ところが短期間ながら集中的に取り組んだ私は、新藤さんの生きざまを知るにつけ深い感銘を受けた。戦後50年企画の一つに、「ヒロシマ」に関連する美術品を巡回する展覧会「ヒロシマ 21世紀へのメッセージ」を開催することになり、その図録に監督の文章を寄せていただくことを思いついた。

展覧会には被爆都市に開館した広島市現代美術館の所蔵作品を中心に出品した。これらの作品は美術においてヒロシマの意味を問い、1989年に国内外の78作家に「ヒロシマ」をテーマに製作委託したものだ。さらに被爆直後の惨状を撮影した写真と、これらの写真をデジタル化した映像、市民が被爆の様子を描いた絵などで構成した。

新藤さんから、映画化できなかった小頭症の物語を軸にした「霊魂よ眠れ」と題した文章をいただいた。この中で「現代の広島は見事に復興した。だが、目を閉じれば広島の空よりも巨大な鉛色のさだかでない物体が浮遊しているのだ。作家たちはそれを知っているから、たじろぐのだ。(制作した)作家たちは、8月6日の広島を見ていない。作家は心でそれを見ている」と綴っていた。

そして「母親は頭の小さい子を残しては死ねないと言い続けながら、怨みを残して逝ってしまわれた。ピカドンが頭を小さくしたのだ、そのことを忘れてはならない。ピカドンは語りついでいかねばならない」と結んでいた。

展覧会が熊本、大阪、郡山、そして広島を巡回した。郡山市立美術館では、新藤監督の講演会を催した。会場では立ち聞きも含め約200人が聞き入った。新藤さんは「デジタル映像は報道写真を使った静止画だが、リアリティがあり、一片の作品になった」と、評価された。

■乙羽さんの遺作『午後の遺言状』がヒット

「ヒロシマ」の映画製作が中止になったこともあって、新藤監督はその年に『午後の遺言状』を撮った。老いがテーマで、杉村春子さんが主役だった。この作品が同志で奥さんの乙羽信子さんの遺作になった。映画は大ヒットとなり、後に舞台でも展開された。

新藤さんとの仕事の関係が続いていたため、監督から『午後の遺言状』の台本をいただき、ロケ地に誘われたこともあった。そのシナリオの題名には張り紙がしてあり、元のタイトルは『午後の微笑』だった。

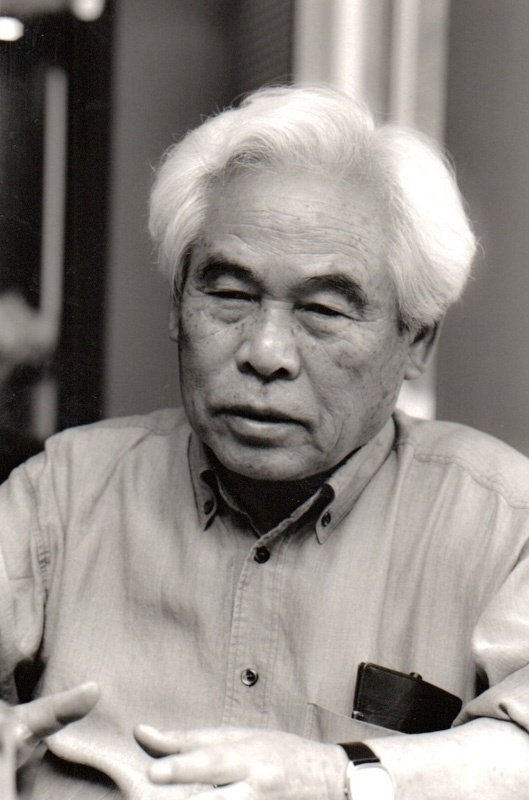

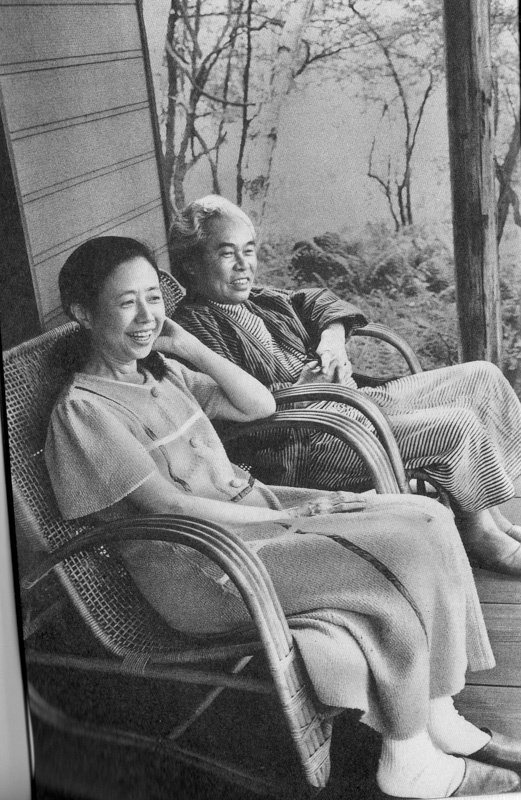

後方に亡き乙羽信子さんの写真が見守る(2997年)

後に分かったことだが、この映画を撮る前から乙羽さんは肝臓がんに侵されていた。新藤さんは、医者からあと一年有余の命で出演は無謀と聞かされていた。しかし40余年も一つの道を歩んできた同志に「役者らしく、最後の役を演じて去ってもらおう」と、撮影に入ることを決断したのだった。薬を飲み、抗がん剤の注射を打ちながら収録だったそうだ。病状が悪化する中で、文字通り「遺言状」になったわけだ。夫婦以上の同士の「きずな」と言える。

映画が完成し、スタッフらを集めての試写会が東京のイマジカ(現像所)で開かれた。私も招かれたが、そこには乙羽さんの姿を見つけることができなかった。体調が悪く床に伏していたという。この映画は老いを主題にしているだけに、当時、主役の杉村さんが88歳で、乙羽さんも69歳、脇役陣も高齢者ぞろい。何しろ監督が82歳なのだ。

作品は避暑に訪れた名女優の人生の黄昏の葛藤を描いていた。ゲートボールを楽しむ老人たちを金属バットで襲った脱獄囚の挿話などもあり、ドラマはテンポよく展開する。ストーリーには若い男女の恋愛や老夫婦の心中なども盛られている。さすがにベテラン監督の味わいがありすばらしい仕上がりだった。この映画は日本アカデミー賞やブルーリボン賞の最優秀作品賞などに輝いた。

私は、スクリーンの陰で時間と闘った新藤監督と乙羽さんの壮絶なドラマに思いを馳せた。どんな逆境にあっても仕事をやりぬく意志に感嘆するとともに、「ヒロシマ」の映画づくりが実現していたならば、との無念さも脳裡をかすめた。

この『午後の遺言状』は、乙羽信子追悼公演(朝日新聞社主催)として舞台劇になった。杉村さんも故人になっており、主役は岡田茉莉子さんが演じていた。97年3月、神戸オリエンタル劇場で催された際には、打ち上げに招かれた。懇談の席で、心から祝福させてもらった。この時いただいたパンフレットの中で、新藤さんは次のように述べていた。

最後のカットを撮りおえたとき、乙羽さんはよろめきながらも微笑した。とうとうやりおえた、という充足感であろうか。役者は、仕事がはじまったら、途中でおりることができない。それが役者なのだ。乙羽さんは死の床で何を思ったろう。わたしたちのおくりものをよろこんでくれたであろうか。

■各地の講演会で、映画への尽きせぬ思い

新藤監督との関係は講演依頼で断続的に続いた。映画100年を記念した「朝日シネマの旅」(大阪)では『モロッコ』の上映と合わせ、映画への尽きせぬ思いを語ってもらった。東大寺が毎年開催している記念講演会(東京)にも出演していただいた。

ただ一度、岡山と神戸での連続講演会が新藤さんの体調不良でキャンセルになったことがあった。岡山では朝日カルチャーセンター開講10周年記念で『午後の遺言状』の上映と合わせての催しだった。代役に「乙羽信子どろんこ半世紀」を週刊朝日に聞き書きしていた朝日新聞OBの江森陽弘さんにお願いした。500人はいれる収容の会場は満席だった。江森さんは、乙羽さんと新藤さんとの不倫、忍ぶ愛から27年を経て結婚するまでの二人三脚の映画人生などを面白く語り、急場をしのいだこともあった。

こうした講演依頼の窓口になってくれたのが新藤さんと長年苦楽を共にしてきた近代映画協会で宣伝担当の花安静香さんだ。50年史の座談会で「私、(協会に)入ったときに、新藤さんに、君、この世界は泥沼ですけれども、覚悟がありますかって言われた。(観客が入っても入らなくても)一喜一憂しない精神力。次やればいいじゃないかという。そうして離れられずに、今だに泥沼からぬけられない」と。

花安さんは、マスコミとの窓口になりながら、常に感謝の気持ちを忘れない苦労人であった。陽に陰に新藤さんを支えてきた。新藤さんが健康を回復されると、「迷惑をかけました」と、私に丁重な手紙を添え、ウイスキーを贈っていただいた。

私の拙著『夢しごと 三蔵法師を伝えて』(2000年、東方出版)に、新藤さんから「これからも生あるかぎり、夢を」との推薦文を寄せていただいた。そして2001年1月、東京での出版パーティーに花安さんを伴い来席された。立ったまま10分もの祝辞をいただいた。私との仕事を通じた接点を鮮明に記憶されており、驚かされた。いかに人生を誠実に生きてこられたかがうかがえた。

新藤さんの葬儀・告別式は2012年6月3日、東京・芝公園の増上寺で執り行われ参列した。

隣席に面識のあった山田洋次監督がいらっしゃって、短い会話の中で、新藤監督の映画への情熱と執念を語り合った。そのことが動機となり、「新藤兼人、未完映画の精神」を書いてみたい、との着想が芽生えた。 冒頭に記した創作ノート「太陽はのぼるか」を20年の時を経ての全文公開について、ご子息で近代映画協会代表の新藤次郎氏のご理解とご支援を得られることになった。そして一周忌の命日に合わせ、出版することができた。

この本の表紙の新藤監督の顔写真は、最後の作品となった『一枚のハガキ』(2011年)撮影時のスナップだ。新藤次郎さんから提供を受けた。当初、遺影にと準備されたが、厳しい表情のため採用されなかった。99歳にして、映画の夢を追い、「生きているかぎり 生きぬきたい」を信条とした新藤監督の「顔」だ。この時、監督は目も不自由で、車椅子でメガホンを取った。覚悟と執念が宿った、まさに生涯映画人の表情が見て取れる。

新藤監督といえば、「百万ドルのえくぼ」と称された乙羽信子さんとは、『愛妻物語』(1951年)で仕事を共にし、『原爆の子』や、遺作となった『午後の遺言状』まで43本も二人三脚を続けた。その乙羽さんとは、離婚した2番目の奥さんが死去して5年後の1978年に入籍している。乙羽さん54歳の時だ。

新藤監督の遺骨の一部は、乙羽さんの代表作『裸の島』の撮影地である広島県三原市の宿祢(すくね)島に散骨された。そこには、すでに乙羽さんの遺骨の半分が散骨されている。新藤夫妻の残りの遺骨は京都の名刹の庭の一角に眠っている。墓石には、新藤さんが生前認めた「二人」を合わせた文字「天」と、その横に二人の名前が刻まれている。

乙羽さんを喪った新藤さんは、『いのちのレッスン』(2007年、青草書房)で「独り残った私は、今、20億円欲しい!」と訴えていた。原爆投下の瞬間にきのこ雲の下で起きた惨状を再現する『ヒロシマ』(仮題)の映画構想を実現したいからだ。「何かを人に伝えたい」。新藤さんと夢見たあの「夢」はなお終わっていなかったのだ。

新藤監督の生地、 広島市佐伯区五日市町には生誕地の記念碑が建つ。48作目の 『石内尋常高等小学校 花は散れども』(2008年)の撮影後には、新藤監督が碑の前で記念写真に写っている。碑には「生きているかぎり生きぬきたい」との 新藤さんの信条の文字も刻まれている。そして、その言葉は私の座右の銘となっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?