兵たちの夢の跡、建国800年のモンゴル 社会主義から資本主義へ大転換し近代化への道

モンゴルと言えば、近年は大相撲で活躍する力士のことを思い浮かべる人が多いかもしれない。筆者にとってはチンギス・ハーン(チンギス・ハン、チンギス・カンとも)の勇躍を連想する。13世紀には、現在ロシアの侵攻で緊迫のウクライナも支配下に置いた。一大帝国を樹立して800年の節目にあたる2006年の7月、初めてモンゴルを訪ねた。社会主義から資本主義へ大転換した国は、かつての英雄の復権を官民一体となって進めていた。今や日本の国技・大相撲を凌駕するモンゴルは「遠くて近い国」だった。四季があり、ともに仏教国であり、何より顔や体つきがよく似ている。日本の4倍もある広大な国を旅するには短い5日間だったが、首都・ウランバートルとその周辺、そしてかつての都・カラコルムへ赴き「兵(つわもの)たちの夢の跡」を駆け巡った。

■建国800周年祝う騎馬イベント

シルクロードを繰り返し旅していた私は、チンギス・ハーンが名を遺すモンゴルに関心を寄せていた。その頃、面識を得た堺屋太一さん(2019年死去)の薦めがきっかけだった。『団塊の世代』(1976年、講談社)で知られる堺屋さんは、日本経済新聞朝刊に「チンギス・ハン」を連載していて、「建国800周年の来年が国家的なイベントもあり、絶好の機会です」とのことだった。

堺屋さんの連載を読み、後になって出版された著書『世界を創った男 チンギス・ハン』(2007年、日本経済新聞出版社)も買い求めた。30年の辛苦の末に漠北の民を統一したチンギス・ハン(1162?-1227)。「人間に差別なし、地上に境界なし」の天下を目指し、西夏、金国、西遼、ホラズム王国へと、天尽き地果てるまでの征服の姿を描いている。

建国800周年を記念して、2006年4月から年末まで観光目的の査証(ビザ)取得が不要だった(2010年4月1日より、日本国籍者はモンゴル入国に際し、滞在日数が30日以内の場合は免除)。関西空港をJALの直行便で出発し、ソウルや北京の上空を通過して約4時間余、ウランバート空港に着いた。地図で見ても意外と近い。離陸前に眼下に広がるゴビ砂漠や、草原の中にある空港を見たかったが、夜行便でかなわなかった。

到着後すぐに迎えのバスに乗り込んだが、車窓には暗闇が続く。宿泊のモンゴリアホテルは郊外にあった。夜が明けると、風景が一変していた。ここは紛れも無く海抜約1400メートルの草原の国だった。ホテルの高台からの眺めは四方に草原が広がり、山並みが遠望できた。狭い日本とは様変わりの光景に感動を覚えた。

見学初日、現地の歴史学者からチンギス・ハーンについての講義があった。その中で「チンギス・ハーンは諸部族を統一した上、1211年に金朝を奇襲するなど次々と戦略を変え領土を拡大しました。太陽が昇る所から沈む所を『わがもの』と思うほどでした」と説明した上で、「情報を入手し民族を教育し国旗や文化を創り、ヨーロッパとアジアを融合する国際的な役割を果たしたのです」と、持ち上げた。

社会主義時代、チンギス・ハーンは「ロシアへの侵略者」として教育することすら禁じていたと聞く。今やチンギス・ハーンは、空港やホテル名、紙幣や酒のブランド名にも登場し、その英雄視は過剰とも思われた。首都の真ん中にある広場に巨大な座像が設置され、ウランバートル市内が一望できるザイサンの丘の丘陵地の山肌には、肖像画が白く浮かび上がるように石材で描かれていた。

さらに社会主義時代に全く省みられなかったチンギス・ハーン時代の遺跡の発掘や保存にも力を入れているという。かつてオホーツク海からアドリア海にいたるユーラシア大陸の大部分を支配下におさめるという史上最大の国家を形成した輝ける時代を開いた英雄を再評価し、国威の発揚を促しているのであろう。

建国800周年記念事業の一環として「チンギス・ハーン800年目の帰還 ~ユーラシアの祝祭~」のイベントを見ることが出来た。首都より車で45分の中央県セレグレン郡トゥグリグ村で開催していて、この祭典の目玉はチンギス・ハーン率いる500騎の騎馬軍団のショーだった。モンゴル軍も駆り出されていた。草原のどこからともなくから騎馬軍団が現れ、馬術、武術や当時の兵法等を再現したり、勝利のパレードを行ったりの約2時間の催しで、結構楽しめた。

国の記念日「ナーダム」は終わったばかりで、その会場を見るにとどまった「ナーダム」は、200年も続いた清朝中国の支配から人民政府を樹立し「自由と独立」を宣言した7月11日に毎年行う祝祭だ。その祭典を飾るのが相撲(ボフ)であり、競馬(モリー)であり、弓術(ソル)の三つの男たちの競技だ。

「赤い英雄」の意味を持つウランバートルは今や160万都市。政治と宗教の中枢で、チベット様式のラマ教寺院の総本山、ガンダン寺(正式にはガンダンテグチンレン寺院)がある。もともとモンゴルの仏教はチベットより受け継いだ活仏思想に基づいている。ガンダン寺は第五代活仏が1838年に建立したお寺だ。

境内には高さ26メートルの観音像のある観音堂を中心に、いくつもの寺院やストゥーパ(仏塔)、マニ車などがあった。極左政権時に機能が失われていたというが、現在は仏教大学も併設され宗教活動の拠点となっていた。多くのラマ僧が行き交い、マニ車を回し、五体投地する信者の姿も多く見受けた。

■旧都跡のカラコルムは世界遺産登録

2日目からカラコルムへ遠出した。都心部から30分も走ると一面の草原地帯に入る。沿道にはモンゴル特有の住居である白いゲルが点在している。広い敷地を板塀などで囲っているゲルも数多く見受けた。モンゴルでは1992年の民主化後、新憲法によって土地私有化の方向性が提示され、2003年から施行。居住を目的に都市周辺部に土地が与えられているそうだ。

カラコルムまでは車で約6時間もかかった。車窓は、なだらかな緑の丘陵地が延々と続き、行けども行けども草の海だ。所々で馬や牛、羊や山羊、ラクダの放牧の姿が見られ、のどかな光景が眺められる。

道路は一部の舗装を除いて大半がデコボコの道で、ドライブは快適といえない。道すがら丘の上などでオボーといわれる石積みの塚を見かけた。真ん中に棒を立て青い布を巻いており、使い古した松葉杖なども立てかけていた。道標であり、道中の安全を祈願したものであると思われた。

ウランバートルから西へ400キロ、やがて車はウブルハンガイ県とアルハンガイ県にまたがるオルホン川流域へ。今は広大な草原地に1235年、第二代オゴタイ・ハーンによって築いた都があったという。この流域一帯の遺跡や史蹟群が2004年の世界遺産に登録された。

遠くに白いゲルが規則正しく並んでいるのが見えてきた。その日宿泊予定のキャンプ地かと思われたが、近づくにつれ、草原の中に突如現れた寺院を取り巻く仏塔だった。この辺一帯がめざすカラコルム遺跡だった。

その跡地に建てられた「エルデニ・ゾー寺院」をはじめ、1760年創建で医療所を兼ねた「ツゥブケン僧院」、8~9世紀のウイグル国の城郭都市跡「カラ・バルガスン遺跡」、八世紀半ばのチュルク国最盛期を築いた為政者兄弟を顕彰した「ビルケ・カガンとキョルテギンの石碑」などが散在している。

この流域は、もともと肥沃な土地で、石器時代からモンゴル帝国時代まで、人々の暮らしの痕跡が認められ、狩猟生活を描いた岩壁画や人の顔を描いた石人像などが分布している。いつの日か、大がかりな発掘調査が実施されることであろう。

モンゴル帝国最初の首都であるカラコルムの遺構は、南北1500メートル、 東西1000メートルもあった。クビライ・ハーンが首都を大都に遷都した後も、14世紀半ばまでは繁栄したが、 現在この場所には当時の面影を伝える遺物はほとんど残っていない。

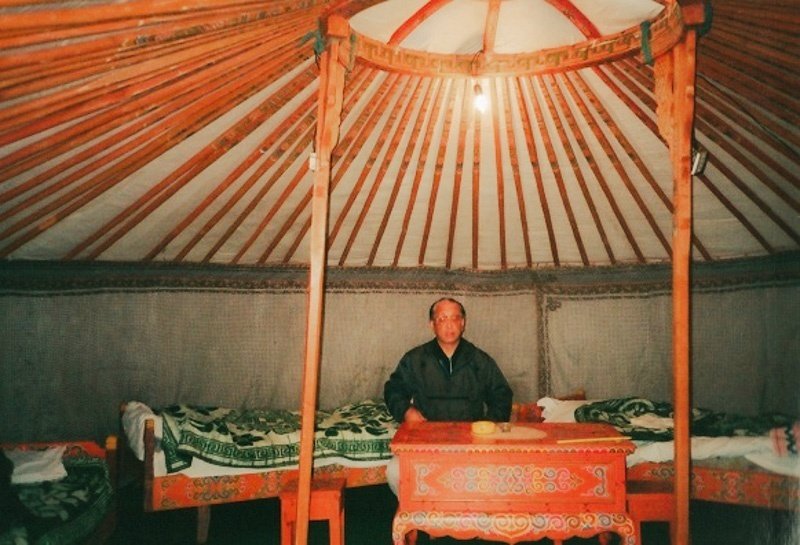

私たちは「エルデニ・ゾー寺院」の見学を翌日にした。その日、宿泊するカラコルム地域のオコデイ地区のキャンプ地に向かった。ゲルは、内蒙古ではパオといい、ともに遊牧民たちの移動式住居だ。いま、都市部では定住の家屋が増えているが、住人たちはゲルと呼ぶ。

宿泊したゲルは観光客用で、電気が通じている。夏でも夜から朝にかけ冷え込むためストーブも備えられていた。「快適な眠りを」と、簡易ベッドに横たわって飛び上がった。小さな虫が上から無数に落ちてくるのだ。消灯し布団にもぐりこんだが寝付かれなかった。ただ深夜、ゲルから抜け出し見上げた空に満天の星がきらめいていた。

■草原に400メートル四方の大伽藍

「エルデニ・ゾー寺院」は、1586年にハルハ族のアバタイハーンによって建立された。四方が400メートルもある正方形の石の城壁に囲まれ、四辺の中央に四つの門と108基の仏塔がほぼ等間隔で林立していた。

モンゴル時代の石碑の多くが堂宇の礎石に利用されたことが最近の調査で判明している。 ペルシャ語の碑文なども見つかっており、寺院の礎石を本格的に調査すると貴重な発見が多くあるだろうと期待されている。

建立時、境内には62の寺院を含む500もの建物があり、約1000人もの坊さんがいたそうだ。1700年代に破壊され、1930代には政府の弾圧などがあり、広い敷地には草地が広がっている。モンゴルでは、社会主義政権下時代に宗教は禁止され、全国に700以上あった寺院や歴史的価値の高い文化遺産のほとんどが破壊されてしまったということだ。

当時の面影をしのぶ建物としては、緑の屋根瓦をした漢の寺院様式の三寺が並んで残存しているだけ。向かって左の西寺は修復中だった。このほか、1799年に完成したモンゴルで最も高い13メートルのチベット様式の仏舎利塔・ソボルガン塔や、ラマ僧の修業する大講堂などもあり、種々の建築様式が複合していて、それなりに見応えがあった。

西門をくぐって中ほどに石塔や銅塔があったが、その南方にアブタイ・ハーンの巨大オルゴー跡の礎石が遺っていた。いわゆるゲルなのだが、普通81本の屋根棒を1700本も備え、祭事には300人も収容できたということだ。 唯一残るモンゴル時代の遺物では四つの亀石が有名だ。

そのうち一つが「エルデニ・ゾー寺院」の外壁の北西方向にあった。 実はこの亀石を包む周辺にオコデイ・ハーンの宮殿・万安宮があったことが、1948-49年のソ連による発掘調査で確認されたのだった。

この時期のモンゴルは白夜で昼の時間が長いが、あまりにも広大過ぎた。この日は80キロ離れたブルドのキャンプ地に移動しなければならず、世界遺産の登録を示す標柱すら確認することが出来なかった。地域指定されている遺跡を見るにはかなりの日数を要するのではと思われた。

行けども行けども大草原のモンゴルは、歴史の変遷を、人間の夢を、そして日々の営みや生き方を考えさせてくれた。モンゴルのハーンたちは、かつて地球を一つに結ぼうと夢を見、現に海を隔てた日本にも触手を伸ばし、世界の文物や民族を集め、東西の交流の象徴でもあった国際都市を築いたのだ。

しかもハーンたちは、400年にもわたってその足跡を刻んできたのに、その地は草原に戻り、遊牧民たちが平和でのどかな生活をし、まさに「兵たちの夢の跡」と化してしまっているのだ。

■遊牧民の営みに「心の文明度」

近代のモンゴルと外国との戦争は第二次大戦中、1939年に現在の中国領であるノモンハン(モンゴル語ではハルヒンゴル/ハルハ河)で、日本軍・満州国軍とモンゴル人民軍・ソ連連合軍が軍事衝突したノモンハン事件(ハルハ河戦争)のみだ。それ以降、ほとんど戦争は行っていない。ただ中国とは中ソ対立でモンゴルがソ連を支持したことによる政治的な確執があった。

1989年末、東欧情勢に触発されてモンゴルでも反官僚主義や民主化運動が起こった。年明けの1990年春、初めて日本を公式訪問したソドノム閣僚会議議長(首相)の決断により、一党独裁を放棄したのだった。92年にはモンゴル人民共和国からモンゴル国へと改称、新憲法を制定し、社会主義を完全に放棄した。

ただしこの民主化プロセスで、当初の趣旨が曲げられ、アメリカの関与により極端な資本主義の導入につながったとの見解もある。資本主義化後15年を経過した現在では、貧富の差の拡大が国家的課題となっている。また社会主義時代から官僚の汚職体質はいまだ続いているとされる。

その端的な例が、土地私有化の問題だ。過去に土地が私有化されたことの無い国だけに大きな変革だ。国民に均等に土地を与えると言う趣旨だが、登記に関して、行政担当者が親類や知人を優先するなど不公正が生じているそうだ。

ガイドの話だと、「私にはまだ出番が回ってきていません。これから先何年かかることやら」とぼやいていた。都市近郊の定住者はともかく、遊牧生活者への配分はどのようになるのだろうかと、疑問が生じた。

モンゴルでは近年、首都のウランバートルの近代化が進み、定住する都市部の生活者が増え続けている。日本の4倍もの国土に人口はわずか340万人足らず。その半数近くが首都に住んでいる。何年間が続いた寒波で1000万頭の家畜が死亡し遊牧民の生活が苦しくなっており、従来の草原での遊牧生活者が激減しているという。

建国800年を機に観光誘致が進み、ウランバートル近郊のテレルジでは観光乗馬も盛んになっている。今後、観光客目当ての商売も活発になるのではと懸念される。一方、都市部のホテルや地方での資源開発の名目で外国資本の進出が急増している。このため土地投機バブルが懸念される。

帰国の飛行機の中で目を閉じると、カラコルム地域にある遊牧のゲルを訪ねたことが脳裏をかすめた。そこでは馬乳酒のもてなしを受け、馬にも乗せていただいた。素朴で純真な人たちの笑顔があった。そこに住む小学生は「片道2時間かけて馬に乗って学校に通っている」とはにかんだ。

歴史の進展とは無関係な遊牧民たちの生活は、陽があるうちに働き、季節によって生活の場を変える、自然との共生だ。家族や家畜への思いやりや、電気のない生活に

はと、痛感した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?