訪問介護報酬マイナス改定から考える、訪問介護の意義

今回はこの記事を見ていきます。

【記事の概要】

・厚生労働省は1月下旬、改定内容を発表した。介護分野の人手不足を踏まえ、賃上げに向け報酬の加算を上積みすることにした。

・ところが今、全国のヘルパーから国の方針に激しい怒りの声が上がっている。

[変化する訪問介護の実情]

・ヘルパーが高齢者の自宅を訪ねる訪問介護を巡り、従来とは異なる形態が増えているという変化が背景にある。

・ヘルパーの移動・待機時間やキャンセルに賃金が支払われていないとして「国の制度や対応に問題がある」と、国家賠償を求める訴訟を2019年に起こした。

・2022年に東京地裁で敗訴したが、控訴。集会を開いたこの日、東京高裁の判決でも請求は退けられた。ただ、高裁は藤原さんたちの主張を一部認め、判決で次のように指摘した。

「訪問介護では、多くの事業所で移動・待機時間の賃金やキャンセル休業手当が適正に支払われないという問題が長年、解決されず、賃金の低さと慢性的な人手不足が問題とされながら、いまだ解消に至っていない状況にあることが認められる」

[募集しても集まらない人材]

・事業所が求人を出しても、仕事内容の割に安い賃金のため、ほとんど応募がない。

・有効求人倍率は2022年時点で15・53倍という異常な高さ。若いヘルパーは少なく、約4人に1人は65歳以上の高齢者。常に人手不足で、サービスを受けたい人がいても、断らざるを得ない状況が続く。

・通常のサービス産業では需要が供給を上回っている場合、事業所は価格と賃金を上げ、供給量を増やす。

・しかし、介護保険は国が個々のサービスの値段を決める「公定価格」。事業所が勝手に価格を上げることはできない。

・事業所は報酬の中からヘルパーに賃金を支払うが、国が定める報酬額が引き上げられなければ、ヘルパーの賃金を増やすのは難しい。

[下げられた報酬と抗議]

・その上で、1月下旬に厚労省が発表した改定方針でら他のサービスねほとんどが引き上げられた中、訪問介護の基本報酬は2%強引き下げられた。

・介護事業所やヘルパー、利用者らでつくる市民団体が抗議の声を上げると、1週間ほどで全国の約360団体、約2500人から賛同が集まった。

「意欲を持って働いている日本中のヘルパーの気持ちを萎えさせた。これは在宅介護の終わりの始まりだ」

(NPO法人の代表理事、小島美里氏)

「今回の改定は、国が目指す『住み慣れた地域で安心して生活を続けられる』という姿とは全く正反対」

「私たちの誇りを傷つけ、さらなる人材不足を招く。断じて許されない」

(日本ホームヘルパー協会及び全国社会福祉協議会)

[報酬引き下げの背景]

・厚労省が訪問介護の基本報酬を引き下げる根拠は、2022年度の経営実態の調査で訪問介護が他のサービスに比べて利益率が高かったこと。

・例えば、特別養護老人ホームが1.0%の赤字だったのに対し、訪問介護は7.8%の黒字。全サービスの平均値(2.4%黒字)も大幅に上回っていた。

・加えて厚労省が強調するのが介護職の賃上げに向けた「処遇改善加算」の改正。

「確かに訪問介護の基本報酬は下げるが、処遇改善加算は最高24.5%と他サービスよりも高く設定した。加算を取れば、多くの事業所の収支はプラスになる。基本報酬だけでなく、トータルで見てほしい」

・ただ、加算が基本報酬の引き下げで相殺され、収支にマイナスの影響が出る事業所も。

・例えば、ヘルパーが入浴や排せつなどを手伝う「身体介護」について試算した場合、現行制度で一番高い処遇改善加算を取得している場合は、新たに最高の加算を取っても、30分~1時間のサービスの報酬が30円ほど減るという。

・また「手続きが煩雑で、小規模事業所はとても対応できない」という指摘もあるが、これに対し厚労省は「事務を簡素化し、取得できるよう事業所を伴走型で支援していく」と理解を求めている。

[増加する併設型施設による弊害]

・基本報酬引き下げの根拠とされた「訪問介護は大幅黒字」という厚労省の調査結果にも、疑問が投げかけられている。

・ここ10年ほどで急激に増えた「サービス付き高齢者向け住宅」と「住宅型有料老人ホーム」の存在があり、形式上「外部のサービス」として、自社やグループ会社が運営する訪問介護事業所を併設するケースが増えている。

・こうした併設型ではヘルパーは同じ建物の入居者を巡回すればいいので、移動時間はほぼゼロ。

・効率的に報酬を取得でき、現在、訪問介護事業所の4分の1以上は併設型とみられる。

・併設型では入居者に必要以上にサービスを使わせる「介護漬け」や、自社サービスに誘導する「囲い込み」といった弊害が指摘されてきた。

・厚労省は対策として報酬を減算する仕組みを設けているが、「併設型が訪問介護全体の利益率を押し上げていて、従来型と一緒に扱うのは無理がある」との声が出ている。

・「併設型と従来型を別々に扱ってほしい」との要望に対し、厚労省幹部は「課題があることは認識している」と話すが、具体的な見直し方針には踏み込んでいない。

【社会情勢を踏まえて『介護』を見る】

取材後期には、多くの介護関係者が「基本報酬の引き下げは、国が訪問介護を軽視しているというメッセージとしか思えない」と語っている、とあります。

一方で「社会保障の財源は借金(国債)を除けば、基本的には私たちや企業が支払う税金と保険料しかなく、「今の負担であれもこれも」と求めるのは無理がある」とも指摘しています。

どちらの意見も「介護の現実」として正しく、介護保険制度に則る介護サービスで介護問題の全てを解決しようとする以上、『貧しさループ』にハマり続けるしかないのです😔

とは言え、現状では地方自治体単位で介護問題を「我が事・丸ごと」の『地域共生社会』として捉えて対応しようとするには、まだ一人ひとりの意識が介護・福祉に向いていないように見えます🧐

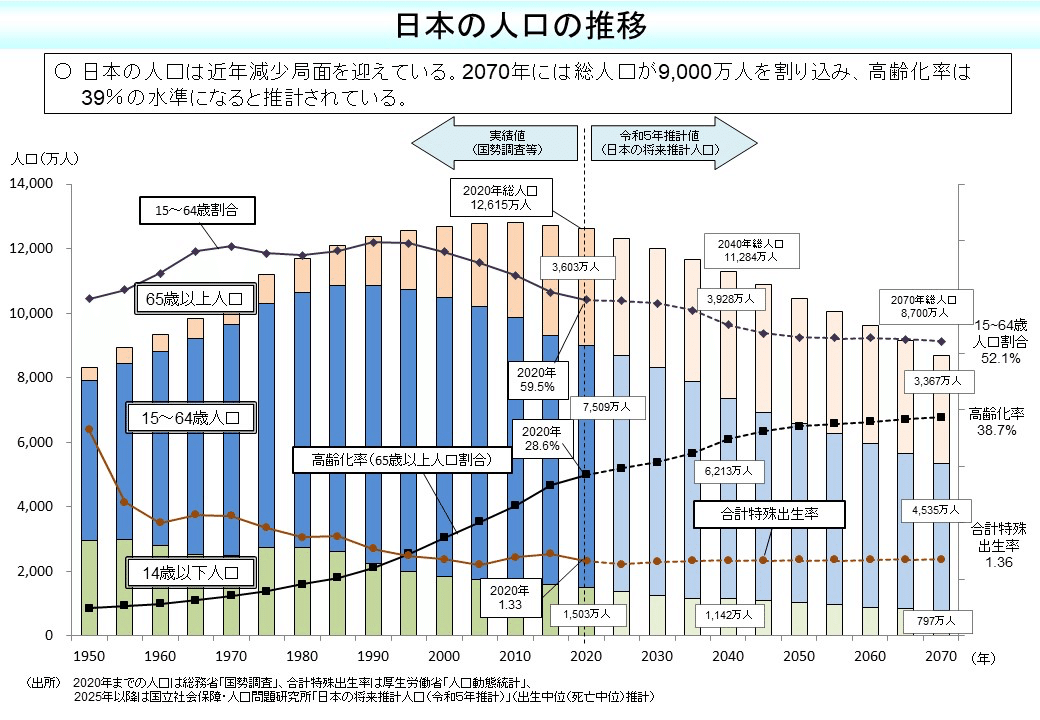

加えて日本の人口動態は減少の一途を辿ろうとしているのですから、国の判断として「個別の訪問介護」よりも「集団の施設介護」を重視するのも致し方ない部分もあります。

こうした背景を踏まえた上で「訪問介護の意義」について、私たちは考えていくことになります👨🏻🏫

【訪問介護の意義】

訪問介護では利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し

①食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)

②掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)

③通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービス

を提供します。

訪問介護サービスを提供する事業者やヘルパーが少なくなれば、上の①〜③を家族、親族が担うか、独居の場合は生活機能維持の為(本人の意思とは別に)施設入居を余儀なくされるケースも考えられます😧

この点だけでも訪問介護の意義とは「日常生活に困難さを抱える方々の『尊厳』を守る」ことにある、と見えてきますね。

今回の報酬改定でこの訪問介護に対する報酬が引き下げられた訳ですから、訪問介護に携わる方々の主張は彼ら彼女らに留まらず、

「やがて介護を受ける全ての国民」

にとって『自分事』なのです。

このことを知らないまま自分が年老いた時に「訪問介護」が高級サービスとなって一般人では受けられなくなっていたら。あるいは訪問介護自体がなくなっていたら。

その環境で要介護状態になった時点で

・デイサービス(デイケア)→入所

のほぼ一本道しかなくなります😱

自宅で自分の介護をしてくれる人がいなくなるのですから、生きていくために「人のいる施設」を頼るより他なくなる訳です。

そしてその施設でも介護ロボット等テクノロジーが導入され、進化したAIを搭載したコミュニケーションロボットが主な会話相手となる…そんな未来も十分あり得ます🤖

「人がいない」上で問題解決を図ろうとするならこのような展開になるのが現実的で、その未来で利用者となった「あなた」の尊厳がどれだけ守られるかは未知数です。

だからこそ、「今」訪問介護から人がいなくなることを防いでいかなければ、2024年以降人材損失の歯止めは効かなくなります😱

何故なら、やむ無く訪問介護から退いたヘルパーが別の手段で生計を立てられるようになった時、待遇が良くなったからといって訪問介護に戻ってくる可能性は少ないと予想されるからです。

これだけ生き方・働き方が多様化する社会で『より自分に合う働き方を見つけ出せた人』が「元の働き方に戻りたい」とは思えなくなってしまいますから、「『今いる人』がどれだけ働きやすくなるか」が重要になります。

もし訪問介護の問題を国民一人ひとりが気付かないまま過ごせば、現実問題として「親(あるいはパートナー)の介護」は差し迫り、

・自分の家族を無料で介護する

・他の家族を有料で介護する

という『一億総介護職時代』が訪れるタイミングを早めることとなるでしょう😳

【まとめ】お互い様に自立する

今回は「訪問介護の報酬改定」から、訪問介護の意義についてみていきました。

先に挙げた【愛と愛情、そしてAI】でも触れているように、科学は構造を的確に扱えても心を扱うことは適いません。

このことは介護にも当てはまり、介護ロボット等テクノロジーもまた「介助」を的確に扱えても心を扱う「介護」を扱うことは適わないのです。

このことは科学が「数字で再現される『空間』」のみを取り扱い、自然が『空間』だけでなく『時間』も共に取り扱うことからも明らかです。

訪問介護が利用者の尊厳を守るために欠かせないものであり、しかし財政を考慮すれば報酬を下げなければならない現状をも踏まえると

・訪問介護の敷居を下げ、『担い手』の参入を増やして負担を減らす(副業ヘルパーを増やす)

・本業ヘルパーが「本業を突き詰めるスペシャリスト」か「副業をこなすゼネラリスト」になるかを選べる環境を用意する(社会保障費への依存率を減らす)

・そもそも国民一人ひとりが「介護」を必要としない生活を心掛ける(自立の実践)

といった方法が考えられます📝

そもそも介護とは「お互い様」で成り立つもの。

ヘルパー、利用者と『個別(空間)』で分けて介護の問題を考えても机上の空論であって『現実(時間+空間)』にたどり着くことができないのです😶

なので、やはり国民一人ひとりが自らの健康について、老後について、もっと言えば「どう生きるか」について自分で考えて決めていくことが大切なのです。

この他にも介護ブログや読書ブログを運営しています。

今回の記事に共感してもらえたり、興味を持ってもらえたなら、ぜひご覧ください☺️

オンラインショップ「みんなのしるし館」では占いやキャンドル販売を行っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?