ブリティッシュ/アメリカン・ブルース・リバイバル後におけるブルース・ロックの活況

今回、ご紹介するのは、英国と米国のブルース・ロックです。

ブルースは、独自の音楽言語と確固とした形式上の伝統を持った特有の音楽スタイル(1)であり、それゆえ他のミュージシャンとの即興演奏が容易(2)という特徴があり、それは、各都市におけるナイトクラブの活性化を促す事となりました。

その口火を切ったのは、アレクシス・コーナー率いるブルース・インコーポレイテッドであり、1960年代前半の〈ブリティッシュ・ブルーズ・リヴァイヴァル〉以降、ロンドンから多数のバンドたちが輩出されました。

その活況は、60年代半ば、本場シカゴへ飛び火し、ポール・バターフィールド擁するブルース・バンドによる〈アメリカン・ブルース・リヴァイヴァル〉以降、米国各州からいくつかのバンドたちが台頭し始めます。

そして、ブルース・ロックは、クリームやジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスという規格外のバンドからスタイルの可能性を広げる一方、偉大なブルースマンの様式を踏襲するバンドによってスタイルの継承も示されました。

ロック・シーンがジャンルの多様化へと向かった同時期、ロンドンのクールかつスノッブな若者達が一貫して支持したジャンル、それは、モダン・ブルースやブルース・ロックでした。

彼らが地元のクラブや輸入盤のレコードを通し、熱き眼差しを向けた同ジャンルの活況、今一度、振り返ってみましょう。

『Truth』/Jeff Beck(1968)

作品評価★★★★(4stars)

ロンドンの名門クラブから頭角を現したこの生粋のギタリストは、シーンでの生き残りに追われていたキース・レルフ率いるヤード・バーズ脱退後、既存のブルースからより逸脱するべく、腕利きのミュージシャンたちとのセッションに飢えていた。

ジェフ・ベックにおけるキャリアの幕開けを飾るこの作品は、後のフェイセズ加入組とのセッションから制作され、フィードバック奏法を駆使するベックは、スチュアートの歌唱、それに拮抗する実験的かつソリッドなフレーズから異型のブルース/ハード・ロックを生み出した。

ヘヴィーなサウンドを更に突き詰めた次作以降、独自性の強い性格と感性を持つ彼は、グループの結成と解散を何度か繰り返しつつも、他ジャンルでの積極的な交流とファンクへの接近を経て到達したフュージョンは、彼を孤高のギタリストたらしめた。

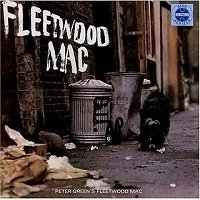

『Fleetwood Mac』/Fleetwood Mac(1968)

作品評価★★★★(4stars)

ブルーズ・リヴァイヴァルにおける、もう一つの家元/ジョン・メイオールが牽引するブルース・ブレイカーズを卒業した名うてのギタリストは、ロンドンの若者たちのブルースへの欲求に応えるバンドを結成した。

フリートウッド・マックの鮮烈なデビュー盤は、マイク・ヴァーノン主催のインディ・レーベル/ブルー・ホライズンからリリースされ、二枚看板を務めるグリーン/スペンサーは、ストリートの路地裏から拘りのあるモダン・ブルースを生意気に鳴らしてみせた。

ブルース・ブーム期において甲乙つけがたい好盤を連ねた彼らは、ドラッグ問題から事実上の終息を迎えたが、同グループ名を引き継いだマクヴィー夫妻/フリートウッドは、その後、米国人たちとの音楽性の変節や数奇なドラマを経て、破格のセールスを記録するカリフォルニアン・ポップスを生産する。

『The J.Geils Band』/The J.Geils Band(1970)

作品評価★★★★(4stars)

ボストンから現れた6人のアメリカン・ガイたちによるエネルギッシュなサウンドは、イギリスにおけるブルース・ロック・ブームに対する不敵な返答であると同時に、アメリカにおける同ブームへの熱気を帯びた呼応ともなった。

R&Bの命名者であり、アトランティックのボスでもあるジェリー・ウェクスラーのサポートを受けて制作されたJ.ガイルズ・バンドの1stは、通好みなR&B/ブルースカヴァーを中心に展開され、彼ら独自のグルーヴ感含め、ストーンズとのある種の共通点も好ましい意味で見い出せるデビュー作だ。

確かな評価と好セールスを次作で得たバンドは、ライブバンドとして、その真価をより発揮し、大所帯を構える南部男たち/サザン・ロック勢のパフォーマンスにも勝るとも劣らないライブ盤によって、ホワイト・ブルース・ブームを締めくくった。

『Naturally』/J.J.Cale(1971)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

カントリー・ウエスタンの時代/ロックンロールの黎明期からキャリアを積み重ねていたこの無名のミュージシャンは、同時期、南部音楽への傾倒を明らかにしたエリック・クラプトンが機となり、日の目を見ることとなった。

オクラホマの同胞/レオン・ラッセルが設立したシェルターから届けられたJ.J.ケイルの処女作は、ナッシュビルでの制作が示す通り、カントリーの系譜にあたるルーツ・ロックでありながらも、独特のフィーリングを持つケイルは、簡素なサウンドに自身の緩やかなブルーズを滲ませた。

いわゆるタルサ・サウンドを形成した作家の一人となった彼は、晩年におけるクラプトンとの共演を除き、その自然体のスタンスから表舞台にこそ現れなかったが、ケイル流のレイドバックは、同時代から新世代まで多くのギタリストに受け継がれたのである。

註(1)(2)キャサリン・チャールトン『ロック・ミュージックの歴史 上 スタイル&アーティスト』佐藤実訳、音楽乃友社(1996)

それでは、今日ご紹介したアルバムの中から筆者が印象的だった楽曲を♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?