ふつうのギョーザ

ごま油と醤油を 1 : 1 。

わたしの愛する、餃子のタレのレシピである。

旦那とまだ恋人同士だった頃、お手製の餃子を作って「さあ食べよう」とした時に、ふと旦那が「えっ」と小さな声をあげた。

「えっ、餃子にごま油かけるの? 酸っぱくないんだ」

わたしは面食らった。 餃子のタレといえば、ごま油醤油なのではないのか? 少なくともわたしの実家では、生まれてこのかた 二十年来の定番である。 餃子のタレに酸味、と聞いた時にあまりピンとこなかった。

外食の味と家庭料理の味は違う。 わたしはてっきり、カレーライスが店で買ったものと家で作ったもので味が異なるように、餃子におけるタレの違いも、店か家かの違いだと考えていた。 しかし話を聞けば、どうもそういうことではなく、一般的に餃子は酸っぱいタレをつけるものだと言う。

自分の中で勝手に一つしかないと思い込んでいた「ふつうのギョーザ」観だったけど、案外人によって全く違うものを「ふつうのギョーザ」だとしているのかもしれない。 そんな可能性に思い至った。

それってチョット面白いカモ。

■「ふつうのギョーザ」マップを作る

以来、わたしには趣味ができた。

「あなたの家の餃子は、どんな餃子ですか?」と、他人の「ふつうのギョーザ」話を聞くことだ。

特に、仕事や子供関係の行事で何度か顔を合わせ、少し打ち解けてきた人と より仲を深めたくて、その人の家の餃子について尋ねる場合が多い。

産院などで知り合って、顔見知りになった親御さんとよく料理の話をする。

中でも、餃子の話は「大葉を入れる」とか「揚げ餃子の方が好き」とか個性があり、盛り上がることが多い。

この質問を繰り返すようになってから、気がついた事がある。

「ふつうの餃子は、人によって全然違う」という事である。

みんなそれぞれに「普通のギョーザ」観を持っていて、その餃子をごく有り触れた物だと思っている。 が、詳しく話を聞くとどの餃子もユニークで、自然と1つにイメージが固まるような事はない。 「凡庸なギョーザ」は存在しないのである。

「凡庸なギョーザ」が存在しない理由は、二点あると思っている。

ひとつ目は、餃子がグローバルな食べ物であること。

乱暴に言ってしまえば、「餡を皮で包んで火を通したもの」はすべて餃子と呼べる。 その枠組みの中で、色んな文化圏の人が、それぞれの土地に合わせて皮と餡を作り、各食材に適した調理法(焼き、煮、蒸し、揚げ)を選択した歴史がある。 そのため、文化圏によってベースとなる「ふつうのギョーザ」観がかなり異なるのである。

ふたつ目は、家によって細かな違いがあること。

餃子レシピの多くは、子供の頃に親を中心とした身近な大人から習ったものがベースになっている。 必然的に「その人が子供の頃にどんな餃子を食べ、作り方を習ってきたか?」という点に強い影響を受ける。 そのため、レシピを口伝えする過程で生まれたマイナーアレンジが、たくさん存在する。

餃子について尋ねることは、

・その人が生まれ育った家庭がどんな文化圏に属していたか、

・これまでの人生で誰とどんな餃子を食べてきたか? を知ることと等しい。

つまり「ふつうのギョーザについて聞く」ことは「その人の原点」を知る活動と言える。

ふつうのギョーザマップ。

人によって違う餃子を「これが普通」だと思っているのが面白い。

そして何より、餃子は、どんな個性があってもぜんぶ美味しい。 「みんな違ってみんな良い」をとても簡単に体験することができる。 折りにつけて餃子を囲みながら、自分や相手のルーツについて話をし、他人を知っていく事は、とても楽しい営みなのである。

この記事を書くにあたり、読者の方にその片鱗でもお伝えできれば嬉しいと思う。

■さまざまな「ふつうのギョーザ」

わたしは、人に餃子のことを尋ねるのも好きだが、今までに出会った餃子の話をするのも好きだ。 ここでは、わたしが今まで出会った様々な餃子のうち、特に印象深かったものを書いていこうと思う。

1. 実家の餃子

まず最初に紹介すべきは、わたし自身の「ふつうのギョーザ」だろう。

月並みだが、わたしのスタンダードは母の餃子だ。

母の餃子は、餡に特徴がある。 (皮は市販品なのでこだわりはあまりない)

最初に、刻んだ野菜を大量に作ってボウルに入れる。

ニラ、塩もみした白菜、たまねぎ、エリンギが入る。 アクセントにニンニクが少々。

次に、鶏と豚のミンチを入れる。 鳥のほうが多くなるようにしている。

(母は、そのほうがヘルシーだと信じている)

ごま油をひとまわし入れる。

最後に粘り気が出るまで混ぜる。 後はこれを市販の皮(大判)に包む。

こうして大量に出来上がった餃子は、大きなファミリーサイズのホットプレートいっぱいに並べて焼かれ、晩ごはんとなる。 余ったものは、子供の頃ならお弁当に、大人になってからは、家族の晩酌のお供になるのが常だった。

晩酌の餃子。 この姿が、わたしにとってのいちばん「ふつうのギョーザ」だ。

(タレ以外の地味な特徴として、我が家の餃子は焼目ではない方を上に置く。)

子供の頃も餃子が大好きだったが、大人になってビールを飲むようになってから、よりこの餃子を好きになったように思う。

アツアツの餃子を、たっぷりタレに付けて一口。 すかさずご飯を頬張り、心ゆくまでその美味しさをを堪能する。 野菜の繊維が多いので、咀嚼のたびにシャクシャクとした食感が楽しい。 最後にビールを飲んで、また餃子を食べるところに戻る。 このルーチンが最高で、永遠に繰り返せるのではないかと思う。 野菜が多い餃子だから、深夜にたくさん食べても翌日胃もたれしないところも良く出来ている。

父も私もエンジニアなので、新入社員の頃はたまに実家に行って、人生相談をしたものだった。 その時、母は決まってこの餃子を出してくれた。 仕事で失敗をして凹むこともあったが、ワイワイ喋りながらこの餃子を食べれば、不思議と「またがんばろう」と前向きな気持ちになれた。

2. 旦那の作る餃子

母の得意料理は餃子だったが、結婚したら旦那の得意料理も餃子だった。

わたしの周囲に餃子好きが集まって来るのか、ただ単に多くの人が餃子が好きなのか、どっちなんだろう。

彼の餃子は、生地も餡も自作する本格さが売りだ。

餡には、ニラと塩揉みした白菜が入る。 実家ほどではないが、野菜が少し多めに入っており、それをモチモチの自家製皮が包む。

焼き餃子にしても水餃子にしても、最高に美味しい、大好きな餃子だ。 欲目かもしれないけれど、わたしは「お店の餃子よりダンゼン美味しい」と思う。

餡は肉の量多め。 ミンチの配合は豚肉が多めで、とてもジューシー。

生地を小さく切って餃子の皮にしている所。

均一に皮を伸ばすのが難しい。

完成した餃子の姿。 スキレットに丸く並べて、羽根つきに焼いてくれる。

この餃子は、焦げ目がつくまでしっかり焼いても皮が固くならず、水分を含んだプリプリの状態に仕上がる。 一口かじれば肉汁が溢れだし、噛めば噛むほど肉の旨味を感じることができる。 実家のヘルシー餃子に慣れていた私は、一口頬張った瞬間に、この「ガツン!」とくる肉の旨味の虜になってしまった。

彼はいつも明るく、多くの人に囲まれてワイワイしている。 そんな彼の作る餃子は、人をおもてなししたい時に向く、彼らしい華やかさを持っていた。 我が家にお客さんが来るときはいつもこの餃子だ。

この餃子を食べるとき、私はいつもワクワクする。 それは友人らも同じようで、餃子を食べた時の表情でそれが分かる。 彼の餃子は、食べた人みんなを笑顔にして、会話を弾ませる力を持っていた。

結婚してからはこのスタイルの餃子を食べることも増え、わたしにとってこれが第二の「ふつうの餃子」となった。 第二の「ふつうの餃子」がこんなに贅沢でいいのかしらん?と、たまに思うぐらい、大好きな餃子だ。

ちなみに、タレは酢醤油もごま油醤油もどちらも合うと思っている。 食卓にふたつタレを並べて、どちらの味も楽しむのが私のお気に入りである。

3. サークルのお花見餃子

大学時代は京都で過ごした。

京都は餃子のテイクアウトの選択肢が複数あり、店によって微妙に皮の厚み、餡の配合、焼き方などに違いがあった。 サークルの花見の際に手分けして餃子を買いに行くと、必ず複数の店舗から餃子が仕入れられた。 サークル内に、「皮が分厚い派」と「皮が薄い派」の両方が存在し、必ずそのことが話題にのぼるからだ。

テイクアウト餃子。 同じ焼き餃子でも、店によって個性がある。

この記事を書くにあたり、大学時代の餃子を思い出して代表的な2種類をテイクアウトしてきた。 並べて食べると、餃子の餡に味が付いているか否か、油っこさの違いなど、結構違いがある。

左が皮の厚い店、右が皮の薄い店。

画像だと一見分かりづらいが、厚いほうがもちもちして柔らかく、薄いほうがパリッと硬い仕上がりになっているので、一口の印象が結構違う。

でも結局、いざお酒を片手に食べ始めると、各自のこだわりはどこへやら、みんな「どちらの餃子もうまい」と口々に言いながら和やかに花見が続いてゆくのである。 のどかな景色の中で、ああでもないこうでもないと話しながら餃子をつつくのは いかにも”大学生”っぽく、特別なことのように感じられた。

ちなみに、サークルの先輩の中に「餃子のタレはお酢に胡椒が一番うまい」と豪語している先輩がおり、わたしは自分の事を棚に上げて「確かに美味しいけど、お醤油を付けないなんて変わってるなあ」と他人事のように考えていた。

4. 中国杭州の社食餃子

わたしは中国に出張する場合、いつも杭州(上海の側にある街)のオフィスに出社する。 杭州オフィスの社食では、通常のおかずレーンの他に「餃子レーン」という専用レーンが存在しており、ここでは水餃子ただ1種類のみを注文することができる。

餡には大量の野菜とパクチーがはいっており、手作りの分厚い皮に包まれている。 オーダーすると大鍋で餃子を湯で、緑色の平たいお皿に盛って、茹で上がった餃子の上に山盛りのパクチーをかけてくれる。 一人前二十個、12元(200円)である。

ゆでたての餃子を受け取ったら、カウンターから小皿と先の太いお箸を取って、タレを注ぐ。 このタレがまた独特で、まず粘度が異様に高い。 タレを皿に注ぐと注ぎ口との間に糸がひく。 味は、ダシの効いた醤油のようなものをベースに甘酸っぱい。

社食餃子。 中国滞在中、このセットを毎日食べると決めている。

数少ないサッパリした料理なのでありがたい。

一見すると、茹で餃子なので皮が伸びきっているように思うが、ここの餃子は違う。 粉配分が特別なのか、茹で方が絶妙なのか、皮に強い弾力があった。 餡にはパクチーが大量に入っており、噛むたびに鼻を特有の香りが抜けていく。 この餡に例の独特なタレが、凄まじく合った。 さっぱり感の強い餡に、甘みのある酸っぱさが絡み、旨味を強調する。 タレの粘性が高い事が、いいアクセントになっていた。

社食なのでケータイが持ち込めず、写真が撮れなかったのが残念でならない。 少し変わった餃子だが、野菜の分量が実家の餃子に近く、杭州で食べる中で一番好きな食べ物だったりする。

不思議といえば、餃子の立ち位置も不思議だった。

夕食でも餃子が食べたかったので随分探したのだが、ホテルやデパートのレストランでは餃子が売られていない。

現地の人に連れられていく料理屋は全体的にこんな感じ。

コンビニの売り場もホットスナックが充実していたが、包子(肉まんや蒸しパンなど)ばかりで餃子はない。

現地の仲良くなったエンジニアが、「社食の茹で餃子は杭州の家庭料理に近いものである」こと、「餃子は日常的な食べ物なので、あまりホテルのレストランにはない」ことを教えてくれた。

ただ屋台には家庭料理が多くあり、餃子もよく見るとのことで、ホテルのそばの屋台を教えてもらい、一緒に食べにいった。

社食では粘度の高い酢醤油のようなタレ一択だったが、この店には何種類かのタレが用意されていた。 同僚は、異様に辛い唐辛子のペーストのようなものにすりおろしたニンニクを混ぜたものをスープに直接入れて食べていた。 彼の実家では、この食べ方が一般的だそうだ。 餃子でご飯を食べないのも、中国の人にとっては一般的らしい。

このお店の餃子。 アルコール度数の低い淡雪ビールとセットで10元(160円)。

この店の餃子は薄いうどんだしのようなスープに浸かっていて、最初は「味が薄めだな」と感じていたのが、餃子を食べ進めるうちに濃い味付けの餡がスープに広がって、ちょうどいい塩味になった。 杭州の茹で餃子は、皮にとにかく分厚く、コシがある。 例えるなら、肉がさぬきうどんに包まっている感じだろうか。

わたしはごま油と醤油を混ぜたタレが好きで、ご飯と一緒に食べると言ったら「それは珍しい」と言われた。 でも彼は、その後店主に頼んでごま油と醤油のタレとお茶碗に入った白米を持ってきてくれた。 餃子をごま油醤油につけて、ご飯と一緒に食べると最高に美味しかったが、白米を追加したせいですぐにお腹が一杯になってしまった。

店主も私のタレに興味を持ったらしく、味見をしていた。 「若干ものたりないけど案外いける」と言うコメントを頂戴し、その後しばらくタレの話で盛り上がったのは良い思い出だ。

5. 台湾の餃子

友人と台湾旅行に行った際、定食屋のようなところで水餃子を食べた。

中国と文化が似ているし、てっきり杭州の食堂で食べたような、茹で餃子が出てくると思ったら、せいろに入った蒸し餃子が出てきた。

パクチーの味はなく、八角の味が効いていた。 タレは、醤油にみじん切りの生姜を浸けたもので、酸味はなかった。

同じ餃子ではあるものの、全くイメージと違うものが来たため、びっくりした。

せいろの餃子。 見た目もよく、インスタ映えする気がする。

皮は小籠包のようなふわふわ系ではなく、どちらかというと茹で餃子に近いツルンとして弾力のある食感だった。 餡は小籠包と同じモノが使われているようで、しいたけと筍が細かく刻まれて入っていた。 タレを付けて食べると、様々な食材の旨味が感じられる中に、刻んだ生姜がビシッと味を締める役割を果たしていて、今まで食べたことのある餃子とはまた方向性の違う美味しさを感じた。

現地では他にも蒸しもの料理屋がたくさんあり、餃子は飲茶の1カテゴリというような雰囲気だった。 似たような文化圏でも、土地によって全く違う餃子が食べられている。 新たな発見だった。

せいろに入った蒸し物はどれもこれも美味しかった。

つい食べ過ぎた結果、日本に帰国した時には2Kgほど体重が増えていた。

6. アメリカ駐在員親分の餃子

アメリカにいる日本人駐在員の子供にとって、一番身近な日本の味は、例外なく「あじのもとの餃子」になるらしい。 現地と日本のエンジニアをつなぐ橋渡し役をやっている親分の家で食事をごちそうになった時に、「この子たちの祖国の味はコレなんだよね」と教えてもらった。

アメリカで日本の味を食卓に出すのは難しい。 まず現地人向けスーパーはアーティチョークなどの馴染みのない食材ばかりが並んでいるし、たまにあるアジア人向けスーパーはほとんどが中国人向けだ。

しかし、そんな中で唯一「あじのもとの冷凍ポーク&チキンDumplings」だけはどこにでも置いてあった。 更にありがたいことに、値段も安く家計に優しい。

当然、どの日本人家庭でもかなり高い頻度で餃子が出るし、大人も子供もこの餃子が大好きだった。

親分の家にお呼ばれした日の食卓にも、あじのもとポーク&チキンDumplingsがあった。 わたしにとっては一ヶ月ぶりの日本食である。

パリパリの皮、ジューシーな肉汁、醤油味のタレ、そのどれをとっても最高に日本だった。 ビールは日本のビールをわざわざ準備してくださっていて、現地のIPA(ビールの一種でパンチのある苦味を持つ)とは明らかに違う、素直で親しみ深い味に舌鼓をうった。

噛むとほとばしる肉汁に、スッと口の中に爽快感をもたらしてくれる国産ビールの組み合わせがたまらない。 私は上司の家ということを忘れて、ついつい餃子と一緒に白いご飯をかきこみ、夢中で食べてしまった。

「ああこれは日本の餃子だ…!」とたまらなくおいしく思ったのを覚えている。

ちなみに、わたしがごま油と醤油派なのをご存知の親分は、わざわざごま油醤油を用意してくれていた。 当然のように、親分の子どもたちは酢醤油のタレで餃子を食べており、その子たちもその味を「普通の餃子」だと信じているようで、「おねえちゃんのタレ変わってるね」と笑われてしまった。

餃子の再現。 完璧な丸い羽根つき餃子が出てきた。

以来、わたしも出張に行くと、最初の買い出しでこの餃子を購入することにしている。

西海岸オフィスで勤務している間、どうしても食生活は乱れる。

朝昼は会社にやってくるフードトラックで、一個15ドルぐらいするハンバーガーかピザかタコスのランチボックスを買う。

どれも美味しい。 美味しいのだが、日本食が恋しくなってくる。

そんな時に、スーパーで必ず手に入る「あじのもとの冷凍ポーク&チキンDumplings」は、わたしにとっても「アメリカの実家餃子」なのである。 餃子はフライではないのでヘルシー(ぎとぎとしたアメリカの食事の中では)だし、いつだって日本を思い出させてくれる。

夜寝ていたらいきなりアンバーアラート(近所で子供が行方不明になると鳴る警報)が鳴って心細い思いをしたり、突然窓の鍵が壊れて椅子でバリケードを作って眠る不安な日があったり、そういう "おっかなびっくり"な生活に、「あじのもとの冷凍ポーク&チキンDumplings」はいつもそっと寄り添って、心を支えてくれた。

アメリカで生活をしている日本人は、みんな「あじのもとの餃子」を心の拠り所にしていると言っても大袈裟ではないと思う。

7. イタリア人同僚の餃子

西海岸オフィスの従業員は多国籍で、たまに各人の故郷の料理を振る舞うことがある。 わたしが実家の餃子を振る舞った何回か後に、イタリア人の先輩が「イタリアの餃子のようなものを紹介するよ」と宣言して、手料理を披露してくれた。

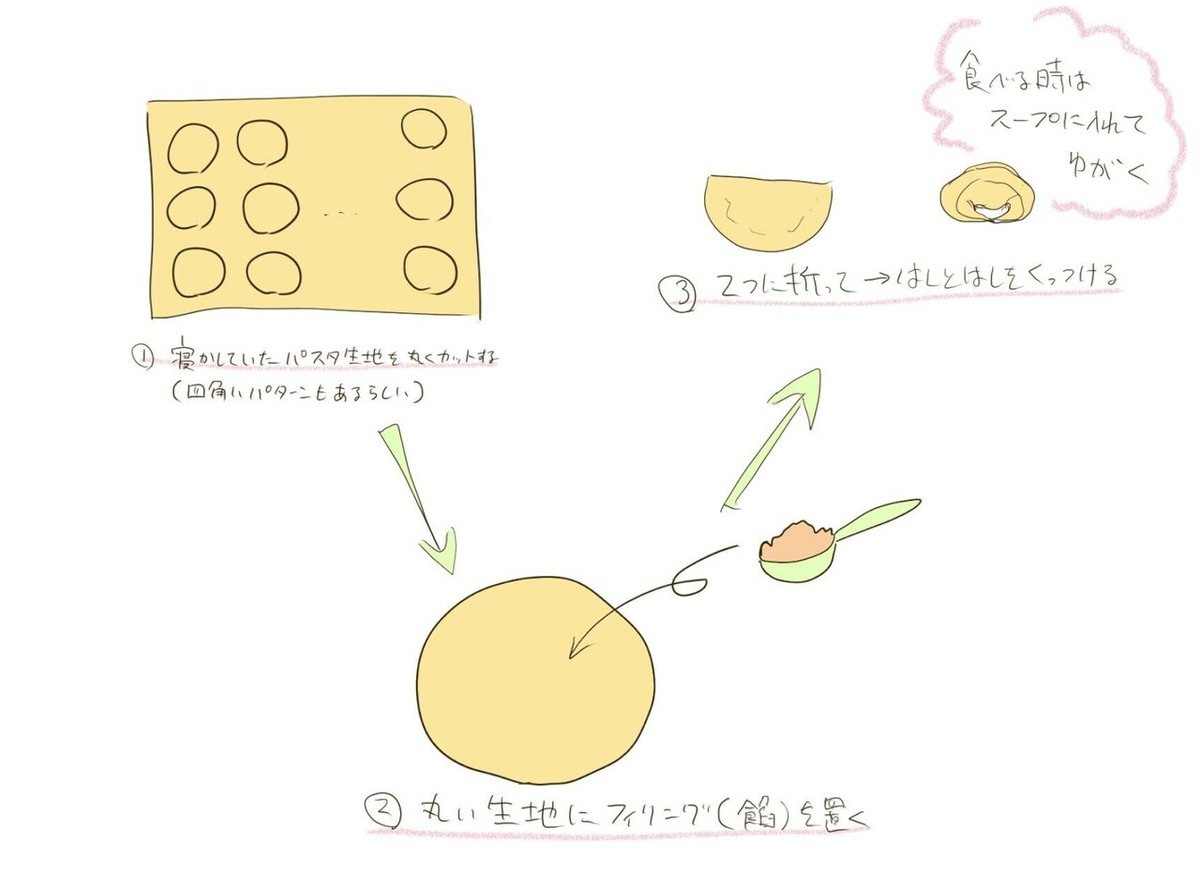

先輩の地元で愛されている、「トルッテリーニ」と呼ばれる家庭料理だそうだ。 なんでも、家によって微妙に味付けや作り方が微妙に異なり、子どもたちは代々その作り方を継承していくという。

黄色い固めの生地を綿棒で丸く伸ばし、そこに具を入れて二つ折りにしたあと、端と端をきゅっとくっつけた餃子(?)だ。 この形のまま鍋に入れ、トマトや人参などの具と一緒に炊くらしい。 生地を作るのに9時間ぐらいかかるそうで、「大変すぎるから」と詳細なレシピは教えてもらえなかった。

美味しすぎて料理の写真を撮りそこねてしまい、これが唯一の写真だ。

食べる前は「餃子ではなくかなりパスタだな」と思った。

しかし実際に食べてみると、皮のモチモチ感やトルッテリーニ本体に対するスープの味付けの薄さが、中華街の水餃子を思い出させ、「イタリア版の餃子」という先輩の言葉に納得した。

ロシア人の先輩に「君はこれにも例のタレをかけるのか?」と聞かれたけれど、トマト味が効いていてごま油醤油の出番はなさそうだった。 首を振って、「Absolutely no!(絶対いらない!)」と答えると、みんなが笑った。

■ニュー・我が家の「ふつうのギョーザ」

2020年。 ステイホーム期間中、時間があったので旦那と一緒に餃子を作った。

皮にこだわりのある旦那が皮を担当し、餡にこだわりのあるわたしが餡を担当した。できあがった、野菜のたくさん入った皮まで手作りの餃子は、違和感なくマッチしていた。 ガツン!と殴るような肉の爽快感は減ったが、白菜や椎茸のほのかな甘みを感じられる、優しい餃子になったように思う。 いつもと違う餃子を食べながら「この餃子が我が家の新しいスタンダードになっていくんだろうな」と思った。

我が家の「ニュー・ふつうのギョーザ」の誕生である。

今まで多くの餃子を食べてきたが、「たぶんこれが一番美味しい」と自画自賛したい気持ちになった。 自分たちの手で作り上げたこの餃子を、なんだかとても特別に感じたし、誇らしいような気持ちもある。

そういえば、今まで私に「ふつうのギョーザ」を教えてくれた人は、みんな少し誇らしげな顔をしていたように思う。 きっと、彼らは自分の「ニュー・ふつうのギョーザ」が誕生した瞬間に、それぞれ同じ気持ちを感じたんだろう。 そう考えると、今まで食べた餃子の一つ一つが、より一層愛しく感じられた。

生地を作っている所。 わたしはまだ上手に丸く作れないため、練習中。

焼いた餃子。 写真を撮影するまで我慢できず、いくつか食べてしまった。

ちなみに、タレはそれぞれが思い思いのものを調合し、旦那は酢醤油、わたしは例のごま油醤油につけて食べる。

茹で餃子も作った。 パクチーが欲しくなる。

わたしは現在、赤ちゃんを身籠っている。

我が家の「ニュー・ふつうのギョーザ」となった、もちもち野菜餃子をいただきながら、「お腹の中にいるこの子は、どんなタレをつけて食べるかな?」と将来に思いを馳せた。

この子は、これからの人生において、どんな餃子をつくり、どのようにして食べるんだろう? いつか彼は、わたしたちと同じように、彼独自の「ニュー・ふつうのギョーザ」を生み出すかもしれない。

世界には色んな餃子があって、その食材、調理手法はかなり自由だ。 なんだってやっていい。 餃子には、外れたことをやってもおいしくなる「おおらかさ」がある。

彼がこれからの人生で創りだしてゆくであろう、「ニュー・ふつうのギョーザ」を想像して、「もしかしたら、何かとんでもない餃子を作るかもしれない」と楽しみになった。

でもきっと、それがどんな餃子であれ、わたしがこれまでの人生で触れてきた多くの「誰かのふつうの餃子」と同様に、みんなを笑顔にするものだろう。

まだここにない餃子が、今から既に愛おしいと思う。 これが親ばかなのかな、と少しおかしくなった。

彼の餃子が、おいしく、楽しく、彼自身にとって誇らしいものになりますように。

できたてほやほやの、我が家の「ニュー・ふつうのギョーザ」を食べながら、そんなことを祈るのだった。

この記事が受賞したコンテスト

紅茶が大好きなので、紅茶をごちそうしてくれると、とても喜びます!