広島ドーム・平和公園を巡り思ったこと。

6月、私は飛行機で広島平和記念公園へ訪れました。

当日は台風2号が接近しており、西日本から東日本にかけて線状降水帯が発生している影響で、鉄道の運行が見合わせられましたが、どうしても訪れたい場所だったので、飛行機にて広島に向かいました。

悪天候でしたが、無事に飛びました。

台風の影響で関東は大雨でしたが、幸いにも中国地方は晴天に恵まれ、無事に広島に行くことができました。

当日の広島市内は、6月とは思えないほどの猛暑でしたが、原爆ドームや爆心地を見て回り、平和公園では慰霊碑に手を合わして来ました。

形が棺のよう。広島ドームが墓碑なら資料館は棺なのかも知れません。

恥ずべき事ではありますが、広島平和記念公園を初めて訪れました。学生の頃、平和教育の一環として広島・長崎の修学旅行として訪れるように担任の先生に言われた記憶はあったのですが、その時も行くことはありませんでしたし、また大人になってからも足を踏み入れる機会がありませんでした。

学生の時分は原爆の映画を観た際、映画の演出があまりにも衝撃的でトラウマになり、行くことが出来ませんでした。

大人になって原子爆弾をの歴史を学び、自分が今まで戦争というものについて何も知らなかったのだということを痛感しながらも、凄惨な歴史に触れることに対して拒否反応を示していました。

しかし一昨年から、近代科学史と原子力テクノロジーを題材にした小説を書くようになり、どうしても広島の地を踏まなければならないと思い直し、やっと重い腰を上げ、初めての被爆地訪問を果たしました。

元安川東河畔に建つ旧産業奨励館。

ほぼ被曝した当時の姿のまま。

ギリシャ神殿のような渦巻き模様が特徴的。

周辺では原爆の悲惨さを伝える平和案内人の方々が、被爆された方たちのお話を訪れた人に丁寧に説明していました。

歴史の授業で習ったり写真でしか見たことのない場所を実際に見ることは、やはり勇気と覚悟が必要でした。

爆心地の相生橋を渡った際、爆風によって飛ばされた鉄骨や瓦礫が至る所に散乱している様子を想像して胸が張り裂けそうになり、撮影は出来ませんでした。

遺品も平和記念資料館という場所で展示されていますが、原子爆弾によって尊い数々の命が奪われたことに対する人々の深い悲嘆と、平和を願う深い祈りの声に耳を傾けるにつれて、撮影する気持ちにはなれません。

かろうじて撮影できた広島の写真と、原子力テクノロジーに関する資料写真、拙い文章ですが過去に書いた小説の一文を交えて、記事を書かせていただきたいと思います。

爆心地相生橋は、平和記念資料館の解説を投稿させて頂きます。

1945年8月6日 午前8時15分

ウラン型原子爆弾リトルボーイは、アメリカのエノラ・ゲイと命名された大型戦闘機から投下され、この相生橋上空約580メートルで核分裂反応をおこし爆発しました。

子供の頃、このキノコ雲が怖くて泣いていました。

原子爆弾は1900フィート(上空 約580メーで爆発し、そこから発生した衝撃波が、 目には 見えない巨大な生き物となって大気を切り裂き、 毎秒1万フィート、およそ1m2当たり7トンの力で地表を這いずり回 って地上にあるすべてのものをなぎ倒した。

原爆の炸裂地点を中心にして、半径10キロ以内の家屋が跡形もなく吹き飛んだ。 爆心地から500メートル以 内にあったものは、何もかもが灰となり、 熱風によって焼かれて塵となった。

また爆風と高熱の炎は、およそ3分間にわたって続 その破壊力は山や丘を越えても衰えることなく、さらに内陸の田園地帯まで届いたのである。

こうして、 広島の街は壊滅した。

おそらく500メートル以内にいた人々は死の恐怖すら与 えられず蒸発しただろう、とイリシアは報告書に書き記した。

長崎へのプルトニウム型原子爆弾・ファットマン投下も、3日後の午前11時2分に行なわれていた。

投下時刻が広島より2時間ほど遅れたのは、当初予定していた小倉に霞と煙が充満して視界不良になっていたためである。

そのまま天候不良を理由にテニアン島へ持ち帰るなり、 太平洋の海に投機 するなりの処置をとる事も出来たのだが、 機長のスウィーニ一少佐はまるで何かの気まぐれを起こしたかのように、 長崎へ投下した。

彼の気まぐれがもたらした災厄は、長崎の人々にとって悲劇以外の何物でもなかった。

上空165 フィート ( 約500メートル)で炸裂したファットマンは、 長崎の街を取り囲む険しい丘陵に阻まれ最大限の力を発揮出来なかったものの、TNT爆薬約2万2000トンに相当する核威力を、地表へ放出したのである。

その結果、広島のそれより遥かに大きな破壊をもたらした。

投下されたファットマンは激しい閃光と共に、強烈な爆風と衝撃波を周囲に撒き散らしながら着弾。

その威力は長崎市内はもとより、近隣の市町村や熊本県下にまで及び、人口27万の国際都市の大部分を焼き尽くした。

死者は広島と合わせて約14万人。負傷者数25万人を超えた。

(拙い文章ですが、自作小説の一部引用しました)

第五福竜丸展示館にある年表パネル

広島平和記念資料館は、平和記念公園の中にあります。

そこには原子爆弾に関する資料が数多く展示されてますが、原爆症と呼ばれる被爆者たちの病状とその経過を記したものも多く見受けられます。

その中には明らかに白血病と思われる症状を呈している方々の姿もあり、目を覆いたくなるような写真も数多く展示されておりました。

原爆症とは、原子爆弾の爆発で出る放射線が体に入って、体の中の細胞や臓器を壊す病気です。

これは原子爆弾に使用されるウラン235が、中性子と呼ばれる素粒子を吸収し、核分裂を引き起こす際に発生する膨大なエネルギーの一部によって、ガンマ線という放射線に変化してしまうことで起きます。

放射線は光の一種で、ガンマ線という種類の放射線は、金属板でも通り抜けてしまいます。

体内に入ると、細胞や血液、臓器を破壊しながら進んでいき、最終的には癌を作ります。

そのため、白血病や悪性リンパ腫、乳癌など、さまざまな種類の癌が発症します。被爆直後に症状が現れる場合もありますが、時間が経ってから現れることもあります。被爆した人の子供には、遺伝する可能性があります。

また、被爆した動物や植物も同じ病気になることがあります。

原爆症、放射能障害については「第五福竜丸展示館」にて記事にしていますので、よろしければ🙇♂️

マンハッタン計画の科学者たちは、被爆によるいくつかの影響を高度な科学知識を元に予測していたが、机上の理論だけでは導き出せない結果が出てしまったのである。

それに気付いたのは、広島と長崎で被爆した不幸な日本人ではなく、ロスアラモス研究所で原子爆弾の研究に従事していた同胞、ハリー・ダリアンという若い物理学者が被爆した時だった。

かれは日本に投下予定だった第3の核兵器に使用されるデーモン・コア(プルトニウムの塊)を、別の実験に使用しようとした際、誤って一時的に臨界状態に達してしまい、被爆したのである。

ダリアンは両手と胸にⅡ度の火傷を負い、やがてその火傷が水ぶくれ、髪が抜け落ち、高熱を出し、ついに鼻や歯ぐきから大量の血を出し息絶えた。

それは、単なるデマに過ぎないと科学者たちか片付けた広島と長崎の被爆者の症状と、まったく同じであった。

(小説の一部引用)

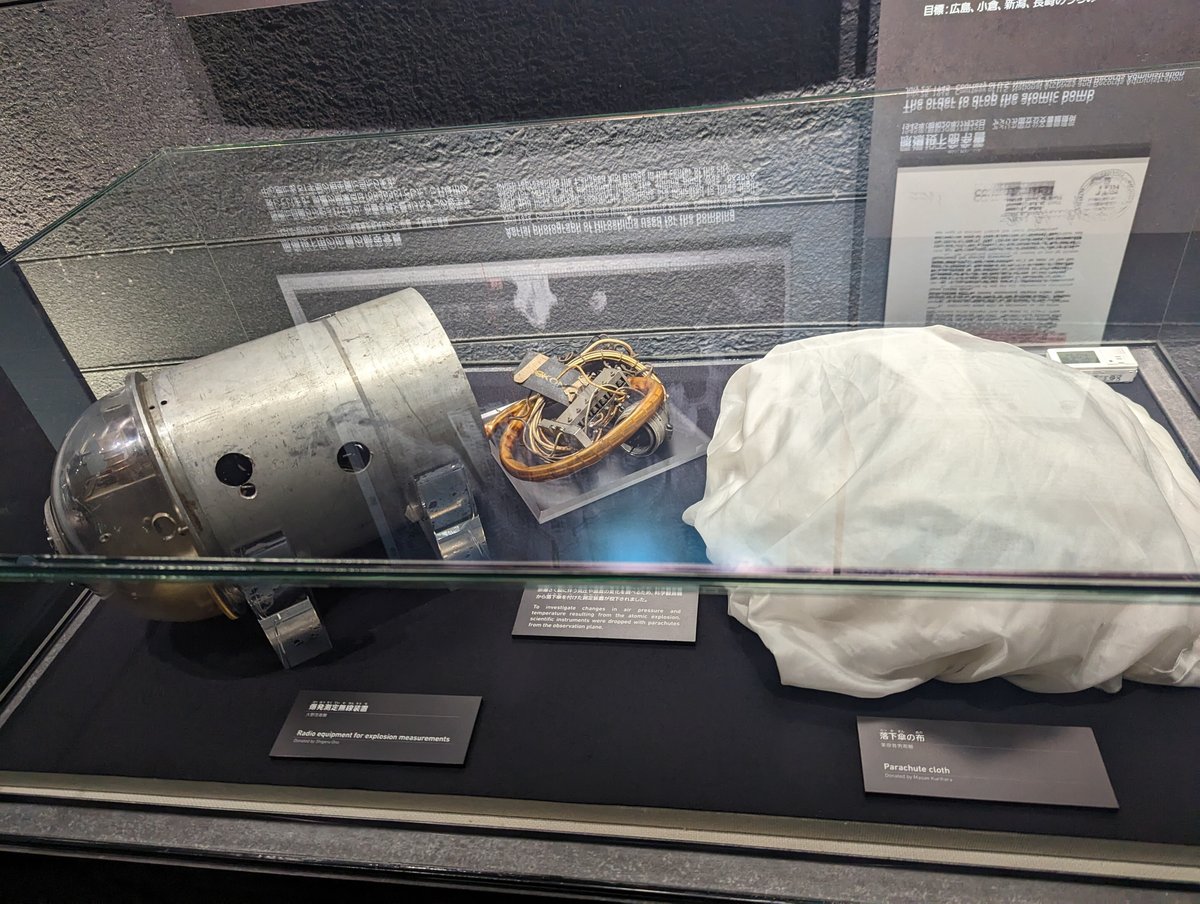

理化学研究所仁科芳雄とその教え子達が測定。

仁科芳雄は日本の近代科学の礎を築いた方で、宇宙線研究と原子核物理学研究をしていました。

測定器は、戦前宇宙線観測に使用されたものです。

仁科芳雄の教え子。

「放射性炭素を標識元素とする光合成の研究」で有名。

主に1920年〜1950年の原子核研究、宇宙線研究について、彼の教え子達が書いています。

大本営の命令で広島・長崎の放射能測定をした仁科芳雄率いる理化学研究所は、ニ号作戦と呼ばれる陸軍主導の原子爆弾開発研究(当時は原子核分裂研究、ラジウム研究と呼ばれていました)に関わっていました。

また海軍主導で行われていた原子爆弾開発研究・F号作戦には、京都大学の荒勝文策教授を中心とした物理学者グループが関わっていましたが、マンハッタン計画と合わせて別の記事で紹介しようと思います。

以下、広島平和記念資料館に展示された原子爆弾開発解説パネル。

それから私が参考にしている資料集を投稿させて頂きます。

アメリカ、イギリス、ソヴィエト、ドイツ、そして日本が原子爆弾開発を初めた経緯が分かりやすく説明されています。

レオ・シラードの提出した無警告の原爆使用を反対したレポート……なのですが、これには様々な大人の事情があります。また改めて記事にしたいと思います。

最終的に京都、広島、京都、横浜が投下候補地に。

この会議から、東京大空襲、大阪空襲、また投下直前の呉空襲が行われた理由がよく分かると思います。

広島型原爆の一部。

爆弾内部にはウラン235、ポロニウム・ベリリ ウム反応開始装置、 高性能爆薬、 鋼鉄タンパー、 中性子発生源爆弾体等がありました。

記事の内容と少し逸れますが、今現在私は、近代科学史を勉強しながら小説を書いています。

何故近代科学史をピックアップして書いてるのかは、蛇足になるので省きます。

近代科学とは、物理学・化学・生物学など自然を解明するための学問のことを指します。

この近代科学の発展の歴史は、戦争の歴史といっても過言ではありません。20世紀に入り、人類史上類を見ない大殺戮兵器が開発されるにつれて、その破壊力は絶大になり、より効率の良い殺人兵器を開発するために進歩を続けています。

もちろん科学は、人間の欲望を満たすために存在するわけではありません。

ですが、人間は人間である以上、常に進化を求める生き物です。科学も同じで、進歩し続けるために、時には戦争という最も忌むべき行為すら利用して、その歩みを進めてきたのだと思います。

その最もたる例として挙げられるのが原子爆弾です。

モデルはアメリカで開発された「エニアック」

エニアックは原子爆弾の計算機にも使われた。

登戸研究所で開発研究されていた爆弾兵器。

第二次世界大戦は科学戦争とも呼ばれています。

原子爆弾と弾道ミサイルと呼ばれる核兵器の開発により、人類社会の基盤が大きく変わりました。

核兵器を中心とした戦後の軍事産業体制は、アメリカ合衆国やソヴィエト連邦のような軍事先進国にとって非常に不都合なものです。

たとえば、わずか数百万人の人口しかない小国が核兵器を保有した場合、数億人の人口を持つ大国と同等の軍事力を短期間で築くことができるだけでなく、同時に威嚇効果も発揮できるのです。

つまり、大国が多大な資金と労力をかけて他国を侵略し、その国の文明を搾取してきた歴史が、たった一つの兵器によって一瞬にして消し去られる可能性があるということです。

アメリカやロシア、そして中国といった軍事大国が核兵器を開発し続けた理由がまさにそれであり、核抑止力なくして国家間相互理解はあり得えない状態にまで陥ったのです。

しかし、この原子力テクノロジーは発電の手段として、日本のみならず世界各国でも原子力発電が行われ、世界中の電力不足は解消されたのも事実です。

また原子力テクノロジーを基盤とする戦後経済は、小国を巨大な軍事国家に変貌させるだけではなく、国民総生産というマクロな視点でみれば、莫大な利益を産み出し続けることが可能になるのです。

チェルノブイリ原子力発電所や福島第1原発事故といった先例にもかかわらず、人類が原子力エネルギーの利用を止めることができないのはそのためです。

この科学技術を使用しないと世界経済が維持できなくなるという事実と、核兵器を保持しなければ世界の均等を保てないという事実。

原子爆弾と原子力には本質的な違いはないのかもしれません。

科学技術館の展示品。

原子爆弾と同様、ウランの核分裂反応を動力源として利用しています。

核エネルギーが新たな時代の礎となりました。

原子爆弾投下から78年、世界情勢が核と共に刻々と変化していく中でも、広島・長崎は今も変わらず核兵器の根絶を訴え続けています。

しかしその一方で、ウクライナ危機によって核兵器の使用が現実味を帯びてくる中、日本の核保有論を唱える人が現れ始めています。

被爆国に生まれた人間としては、やはり核兵器の保有だけは避けて欲しいという思いが強いです。

もちろん核兵器が、ウクライナ危機のような侵略戦争を抑止する可能性もある事は理解しています。

しかしこのような広範な被害をもたらす核兵器を、単なる兵器として保有し、抑止力のためだけに使用するという考えは、あまり現実的ではないと感じます。

地震大国であるこの日本で最も危険なリスクを抱える核兵器を保管するには、東日本大震災を想定した対策が必要になります。

地震の多い日本に核貯蔵施設を作るとしたら、耐震設計などは必須条件となります。さらに万一の場合には、核兵器から生じる放射性物質も適切に処理しなければなりません。

その為には原子力テクノロジーに特化した専門家のみならず、地震学に精通する地質学者、核兵器廃棄の過程で発生する放射能汚染や有毒なミサイル燃料の漏出を防ぐ為の専門家集団が必要になり、さらに日々最新の状態を維持するために柔軟に対応出来るような組織作りも必要になります。

核保有を推進するのであれば、こうした専門的な能力を持った人材の育成にも注力する必要があると感じますが、あまり触れられていないように思えます……。

話が逸れました。こうした問題を踏まえ、被爆国である日本から、より実効性のある原子力技術を平和利用するための機関が創設出来たらと私は思いますが、これは理想論ですね……。

今私にできることは、引き続きこの歴史を調べて後世に伝えること、そして被爆者たちの願いに応えられるように、二度とこのような悲劇が繰り返されないよう可能な限り努力することだと思っています。

とても長い記事になりました。

原子爆弾を開発していた国については、今回の記事に相応しくないと思いましたので、紹介は控えさせていただきます。

これは余談ですが、私はこの悲劇を調べるまで、小説を書くのを止めるつもりでした。

ですが調べていくうちに、紛い物なりにも闇に葬られようとしている歴史や過去を題材にした小説を書いてみたいという気持ちが生まれました。

最後に、原子爆弾の犠牲になった方々のご冥福をお祈りすると共に、これから原爆の歴史を知ろうとする若い世代が一人でも増えることを祈って筆を置きたいと思います。

別名「千羽鶴の塔」とは、年間を通じて多くの千羽鶴が捧げられている場所です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?