戦場に消えた六人のオリンピアン 早坂隆

戦争という歴史の荒波に翻弄され、落命したアスリートたちの悲劇。/文・早坂隆 (ノンフィクション作家)

オリンピックは時代を映す鏡

令和3年夏の東京は、コロナ禍において行われた最初のオリンピックの舞台として歴史に刻まれることになった。過酷な社会情勢に翻弄されながらも、精一杯のプレーを続ける一流アスリートたちの姿に心揺さぶられた人も多かったであろう。

そんなオリンピックだが、これまでの歴史を俯瞰すると、実に多くのアスリートたちが今回と同様、いやそれ以上に時代の運命に振り回されてきた事実が浮かび上がってくる。オリンピックは時代を映す鏡である。

戦前戦中のアスリートたちを悩ませたのは、やはり戦争だった。第2次世界大戦の拡大が止まらない中で、かつてオリンピックの晴れ舞台で活躍したアスリートたちにも犠牲者が出るようになった。その総数はいまだ確定されていないが、40名ほどのオリンピアンが戦争によってその命を散らしたとされる。本稿ではその中から6名を取り上げ、その生と死について綴っていきたい(文中敬称略)。

日本にクロールを広めた男・内田正練

内田正練(まさよし)は明治31年(1898)1月7日、静岡県の雄踏町(現・浜松市)にて生まれた。

内田は浜松一中で水泳部に所属。日本泳法の一つである「水府流太田派」を学び、数々の大会で優秀な成績を収めた。大河ドラマ「いだてん」で有名になった新聞記者の田畑政治とは、共に水泳に打ち込んだ仲である。大正3年(1914)に大阪毎日新聞社が開催した第1回中等学校連合水泳大会では、400メートル自由形で優勝した。

大正5年(1916)9月、内田は北海道帝国大学(現・北海道大学)の予科に進学。大正6年(1917)に東京で行われた第3回極東選手権大会では、中国やフィリピンの有力選手を抑え、220ヤードと880ヤードの種目で優勝。当時、「極東オリンピック」と呼ばれた同大会での活躍により、内田の名はアジア各地へと知れ渡った。当時、北大で教授を務めていた青葉萬六は、内田についてこう述懐している。

〈同君(引用者注・内田)も亦(また)切に技術練磨に不断の工夫を凝らして寒地練習に恵まれざる欠点を補った。皮膚を絶えず水に慣らすために秋の季節から毎朝冷水摩擦をなし、冬季スキーの練習や柔道の寒稽古をつづけて腿や脚の筋力を緩めないように注意し兼ねて体力を補った〉(『北大水泳部15周年記念誌』)

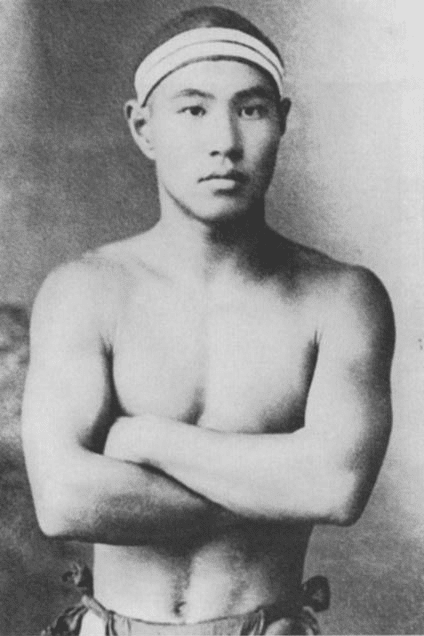

内田正練

水泳日本の土台を作る

大正9年(1920)、横浜で行われたオリンピック国内予選において、内田は200メートルと400メートルで優勝。ベルギーのアントワープで開催されるオリンピック大会への出場を決めた。日本がオリンピックに水泳の代表選手を派遣するのはこれが初めてのことであった。内田は「日本人初のオリンピック水泳代表選手」となったのである。

アントワープの地を踏んだ内田は、100メートル自由形と400メートル自由形に出場。「日本泳法」で全力を尽くしたが、いずれも予選で敗退した。

内田がこの時に痛感したのは、伝統的な日本泳法の限界だった。外国人選手が用いていたのは、日本ではまだ馴染みの薄い近代クロール泳法だった。内田は近代クロールの基本的な技術を習得してから帰国。以降、競技者から指導者に重点を移し、近代クロールの普及に努めた。日本泳法の優位性を説く者が多い中で、内田は近代的な泳法を日本に広める役割を担った。

その後、日本の水泳界は飛躍的な進歩を遂げた。内田は「水泳ニッポン」の土台を作った功労者の1人と言える。

大正10年(1921)、結婚。大正11年(1922)、大学を卒業した内田は、北海道拓殖銀行に就職した。しかし、その業務を通じて、借入金の返済に苦しむ農家などの実態を知った内田は、自分の仕事を「弱い者いじめ」と感じ、退職を決意。その後は、いくつかの職を転々とした。

昭和7年(1932)、内田は妻子と共にアルゼンチンに移住。ブエノスアイレスの郊外で、リンゴなどを扱う大規模農園を営んだ。内田は元来、「チャレンジ精神旺盛な性格」だったと伝わる。オリンピックの出場経験が、柔軟な国際感覚を育んだ面もあったかもしれない。

昭和16年(1941)、日本にいた内田の母が死去したことを契機に、一家は帰国。同年12月、真珠湾攻撃により太平洋戦争が始まった。

戦時下の内田は、ビルマ(現・ミャンマー)に渡った。日本はイギリス領だったビルマの独立を支援するため「南機関」と呼ばれる特務機関を組織していたが、これを率いていた鈴木敬司陸軍大佐は内田と中学時代の同級生であった。この鈴木から協力を頼まれた内田は、ビルマ入りして南機関に参加したのである。

ニューギニアで奔走

内田は物資の調達などの分野で活躍したが、とある渡河作戦中、巧みな泳ぎで対岸まで渡り、周囲を驚かせたこともあったという。

昭和17年(1942)3月、南機関はビルマ独立義勇軍と共にラングーン(現・ヤンゴン)入り。ビルマ人たちの歓喜と熱狂に迎え入れられた。しかし、地元民の独立への期待虚しく、その後に敷かれたのは日本の南方軍による軍政であった。独立を主張する南機関は解散を強いられ、内田も無念の思いを抱えたまま帰国することになった。

昭和19年(1944)4月、内田は今度はニューギニア(現・パプアニューギニア)に渡り、行政担当者として農地の開墾や食糧の調達といった仕事に奔走した。

だが、やがてニューギニアも激戦の地となった。毎日のように米軍の苛烈な空襲に晒され、犠牲者は日を追うごとに増えていった。ニューギニア周辺の制空権と制海権を失ったことにより補給も断たれ、餓死者が続出する惨状へと陥った。さらにマラリアなどの感染症の蔓延も深刻だった。内田の母校である浜松一中の記念誌には、次のような記述がある。

〈転進、敗走で、栄養失調でばたばたと倒れる中で、皆から慕われた彼(引用者注・内田)は、食糧を勧められたが、将来ある若い人にあげてくれ、と固辞して受けず、ニューギニア島サルミの名もない山中で遂に倒れた〉(浜松一中・浜松北高100周年記念人物誌『友垣百年』)

水泳で鍛えられた内田の筋骨隆々とした身体は、すっかり痩せ細っていたという。

昭和20年(1945)2月14日、内田は47年間の生涯を閉じた。餓死だったとされる。

パプアニューギニア

「男爵」と呼ばれた世界的アスリート・西竹一

西竹一は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの馬術障害飛越競技の金メダリスト。「バロン・ニシ」の愛称で世界的に有名な存在であった。「バロン」とは「男爵」の意味である。

西は明治35年(1902)7月12日、元外務大臣で華族(男爵)である西徳二郎の3男として、東京市麻布区(現・東京都港区西麻布)で生まれた。

陸軍中央幼年学校本科などを経て、陸軍士官学校予科に入校。騎兵の課程を修了し、卒業後は世田谷騎兵第一連隊に配属された。その後、陸軍士官学校本科へと進んだ。

大正13年(1924)7月、同校卒業。その後、陸軍騎兵学校でも学んでいる。

西はゆったりと落ち着いた性格だったが、明るく破天荒な部分もあったとされる。

昭和7年(1932)、ロサンゼルス大会の馬術障害飛越競技に、愛馬であるウラヌスと出場。かつてイタリアを訪問した際に購入したウラヌスは激しい気性で、「西でないと乗りこなせない」と言われた。

当時、馬術競技はオリンピック最大の花形競技で、大会最終日にメインスタジアムで行われた。観客の注目は極めて大きかった。

8月14日、ウラヌスに乗った西は卓越した技量を披露し、地元の英雄であるチェンバレンを破って金メダルを獲得。優勝を手にした西はインタビューの際、

「We won(我々は勝った)」

と語った。自分とウラヌスを意味する「We」という表現を使ったことを、海外メディアは感動をもって称賛した。こうして彼は「バロン・ニシ」の愛称で世界的に親しまれるようになった。後にロサンゼルスの名誉市民にも選ばれている。

ちなみに、日本はこの西の快挙以来、オリンピックの馬術競技でメダルを獲得していない。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…