しそちょう島自然史博物館第3回特別展「落ち葉を片付けたのは誰?~分解者とスカベンジャーの世界~」展示解説

はじめに

春がやってきました。木々から葉が落ちるばかりであった冬とは打って変わって、緑が芽吹き始めています。

秋以来たくさん舞い落ちてきた落ち葉ですが、毎年降り積もる一方などということはなく、野山の地面は常にほどほどに保たれています。一体誰が、毎年大量に出てくる落ち葉を片付けるのでしょう?

野外で散らかるのは落ち葉だけではありません。朽ち木、果実、遺体、糞、打ち上げられたもの、浮遊物……、自然界では実に様々なものが役目を終えて取り残されます。

そうしたものを資源として利用することで片付けるのも、生き物の働きです。

植物や藻類のように、光合成を行って水や二酸化炭素のような無機物から有機物を作り出す生き物を生産者といいます。いっぽう、多くの動物のように、生産者自身や生産者を食べたものを食べることで必要な有機物を得る生き物を消費者といいます。

そして、命を失った後の生産者を食べ、有機物をまた元の無機物に戻すものを分解者といいます。

また、消費者である動物の遺体を食べるものを、生きた動物を食べるハンターに対してスカベンジャーと呼びます。

今回の特別展では、これら「片付ける生き物」によって新たな命が巡る働きを、春に始まった「あつまれ どうぶつの森」が季節を通じてまた暖かで豊かな春に戻ってきたことに重ね合わせてご覧いただければと思います。

(※しそちょう島自然史博物館はあくまで「あつまれ どうぶつの森」を私がプレイする上での設定上の博物館です。この記事は個人が趣味の範囲で解説しているものです。あくまで生き物の世界の入口としてお楽しみいただき、詳細に関してはより確実な情報源に当たられることをお勧めいたします。)

(※お食事中や虫が特に苦手なかたにはふさわしくないと思われる内容が含まれておりますのでご注意ください。)

アクセス

下記の夢番地にて公開中です。時間帯は昼12時台となっています。

広場の南側に探索用の道具をご用意いたしておりますのでご利用ください。

本展の会場は島のあちらこちらに散らばっています。ポスターが看板で掲げられている場所に特別展の展示があります。

常設展示につきましてはおおむね下記の記事のとおりですが、各所が更新されています。

その1 落ち葉と果物

配置:管理林(広場北西の橋を渡ってキャンプサイトから東)

BGM:もりのせいかつ

まずは身近なところで見られる「片付ける生き物」として、落ち葉を片付ける生き物です。

ここは木を育てては切り出して木材とする管理林です。かなり見慣れた生き物が多いいっぽう、見慣れてはいてもちょっと意外なものが紛れ込んでいます。

ここでは「おちばのスツール」の色合いで、スツールに乗った生き物が主にどのくらい朽ちた落ち葉を食べるのかを表わしています。

都市で暮らす人々にとって最も身近な虫達です。ポスターにもなっているダンゴムシが落ち葉を食べて土を作ることは、よく知られているのではないでしょうか。

実はよく見られるオカダンゴムシは人間の物流に紛れて日本にやってきた外来種なのですが、もちろん日本には元から、ワラジムシやミミズなど、落ち葉を食べて土に還す生き物がたくさん生息しています。

ゴキブリも本来は熱帯雨林の落ち葉の下や朽ち木の中に生息する昆虫であり、ゴキブリのなかでもごく一部の種だけが屋内に現れるようになったいっぽう、大半の種は野外でこまごまとしたものを「片付けて」暮らしています。昆虫が現れて少し経った頃の、ゴキブリ類の祖先にあたる昆虫の段階ですでにこのスタイルを確立していたようです。

腐葉土置き場の前に、色の違う落ち葉に乗った生き物達が集まっています。

カブトムシの幼虫が腐葉土で育つことはよく知られているのではないでしょうか。カブトムシの幼虫は驚くほどたくさんの腐葉土を食べ、それを糞、つまり完全な土に変えながら育ちます。そして、自分自身はカラスやタヌキなどに捕まったり繁殖の役目を負えたりして、他の生き物の重要な餌に変わります。

このように、落ち葉を片付ける生き物には落ち葉を土に変えるだけでなく、他の生き物が利用できない落ち葉の栄養分を他の生き物が利用できる形に変えてしまうという働きもあることになります。

カナブンなどのハナムグリ類も、幼虫はカブトムシの幼虫を小さくしたような姿をしていて落ち葉を食べて育ちます。なお、カブトムシやハナムグリと同じコガネムシの仲間でも、プラチナコガネなど葉を食べるコガネムシは、幼虫の頃も植物の根を食べる消費者として暮らします。

カタツムリ、つまり陸生の巻貝(陸貝といいます)も落ち葉の中で見付かることが多いですが、落ち葉だけでなく生きた植物もよく食べます。農作物に被害を及ぼすこともあります。

エンマコオロギは落ち葉以外にも石やコンクリート、草むらなど様々な隙間に潜み、ゴキブリ同様こまごまとしたものを食べて暮らしています。

ここではこのような1センチから数センチほどある「大きな」生き物の姿が見られますが、もっとずっと小さな生き物も落ち葉の分解にはたくさん関わっています。腐葉土もそうした生き物の働きで作られるものです。そのような細かな生き物の観察には、落ち葉や土から生き物をおびき出す装置を使ったり、いそうな場所に狙いを絞って丁寧に探したりします。

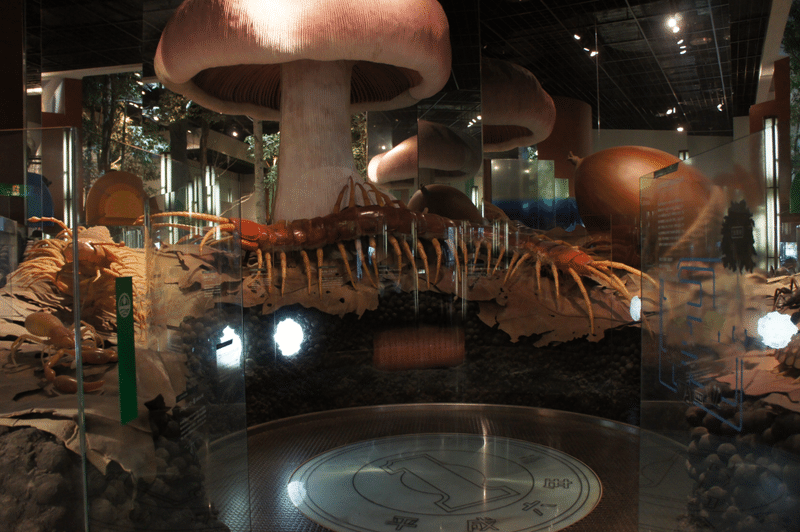

これは茨木県自然博物館の、土の中の小さな生き物を表わすジオラマの一部です。1円玉が大きなマンホールほどに拡大され、様々な生き物がひしめいているのが見えるでしょうか。そしてここでさえ微生物は省略されていて、このような非常に賑やかな世界で作り出されるのが土なのです。

さて、管理林を奥まで進むと、オレンジにチョウが訪れています。チョウの餌といえば花の蜜ですが、種類によってはストロー状の口を利用して他のものを吸い上げることもあります。ミイロタテハやオオムラサキなどのタテハチョウ科のチョウは、熟して地面に落ちた果実や動物の糞に訪れることも多いようです。チョウの中にも「片付ける生き物」がいるということになりますね。

その2 朽ち木

配置:管理林(広場北西の橋を渡ってキャンプサイトから東)

BGM:もりのせいかつ

朽ち木も落ち葉とよく似ているので、それを「片付ける」生き物も少し似ています。

管理林から見上げるとブナシメジが立派に群生しています。キノコの体の中でキノコとして知られる部分は子実体といって、植物でいう花と同じく繁殖のために特別に作られる器官です。本体は菌糸といって、文字通り糸状の、栄養を集める働きをする器官です。

菌糸がどのようにして栄養を集めるかというと、ブナシメジのように朽ち木を分解するものと、常設展示のタマゴタケやベニテングタケのように木の根と共生して必要な物質を互いにやり取りするものがいます。「片付ける生き物」なのは前者ですが、後者も木が生きるのに欠かせないので、どちらのキノコも森の中でとても重要な働きをしているといえます。

木材を形成している物質の中には菌類以外には分解するのが難しいものもあるのですが、菌類以外の生き物も菌類と共生するなどして木材を利用することがあります。

管理林の南のはずれに、そうした昆虫達の姿があったり隠されたりしています。

クワガタはカブトムシと似ている感じがしますが、カブトムシと違って落ち葉ではなく朽ち木の中で育ちます。ノコギリクワガタはまるたのスツール、オオクワガタはキノコのげんぼくに乗っていますね。クワガタの幼虫は菌類による分解がある程度以上進んだ朽ち木を食べて育ち、飼育する場合などは菌糸がよく育ったおがくずを使うようです。

その隣にある蟻塚は、アリではなくシロアリが作るタイプの蟻塚です。アリはハチの一種ですが、シロアリはゴキブリの一種でかなり異なる昆虫なのです。木造建築の大敵として知られていますが、木の柱を食べてしまうということは、裏を返せば自然では倒木を解体する重要な働きをしているということでもあります。単細胞生物や菌類と共生することで木材を分解する種類や、自力で木材を分解できるようになった種類がいます。

その3 動物遺体

配置:川を綺麗に公園(広場北西の橋を渡ってキャンプサイトから西)

BGM:さよなら

その1・2はいうなれば植物の遺体でしたが、今度は動物の遺体です。(なお、ヒト以外の遺体は死骸というのだとされる場合もありますがここでは遺体で通します。)

遺体らしきものの周りに大小の生き物が集まっていますね。

ハエにはとてもたくさんの種類があってそれぞれがそれぞれの食物に適応していますが、緑色の金属光沢が目立つキンバエは動物の遺体をよく利用します。ハエだけでなく甲虫などにも動物の遺体を利用することに特化した様々な種類がいて、動物の遺体を「片付ける」重要な働きを持っています。

タヌキはそれとは対照的に非常に様々なものを食べます。植物質が中心ですが、場合によっては動物の遺体を食べることがあります。もっと盛んに動物質を食べるクマや、カラスやワシタカ類など、多くの肉食動物が自力で捕らえたのではない遺体を食べることがあります。

クロオオアリも訪れていますが、クロオオアリは普段は脊椎動物よりも昆虫の遺体を多く食べます。また便宜上ここでアリを紹介してはいますが、実際にはもっと様々なものを「片付ける」万能選手であるともいえます。

その4 糞

配置:しそ馬牧場(仕立て屋正面から陶芸工房に進んで橋を渡り北へ)

BGM:けけソング

それそのものが置いてあるかのように見えますが化石ですのでご安心を。いずれ糞化石(コプロライト)についても詳しくお話したいところです。

先の項目でもタテハチョウ科やハエ類など糞に関する昆虫が登場しましたが、糞を片付ける専門の昆虫といえば糞虫(くそむしではなく、ふんちゅうと読みます)とも呼ばれる糞食性コガネムシを置いてはおけないでしょう。糞虫達のおかげで牧場や野山は獣糞だらけにならずに済んでいるのです。

フンコロガシ(スカラベ、タマオシコガネとも呼ばれます)はファーブル昆虫記にも記された最も有名な糞虫です。球状にした獣糞を逆立ちで蹴って進める姿がユーモラスですが、これは自身や幼虫の餌にするための糞を糞塊から切り出して丸め、安全なところに運んでいるのです。幼虫の餌にする際は地中に空間を作ってその中に糞を運び、洋ナシ形の塊に整形して頭の部分に産卵します。体の形、特にシャベルやノコギリの役割をする頭と前肢はこのような作業に適したものになっています。

フンコロガシは主に地中海沿岸に生息し、特にエジプトでは、糞球を押す姿を沈んでもまた昇る太陽の進む様子に見立て、古来太陽神と同一視して神聖視しています。

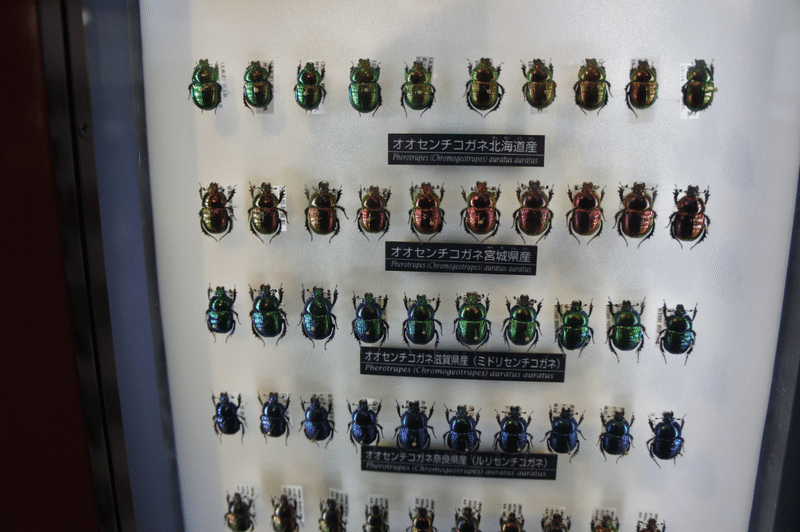

日本国内ではある1種類の糞虫が糞球を転がしたという目撃例が少しあるだけでフンコロガシはいないのですが、他の種類の糞虫も魅力的で熱烈なファンが後を絶たないのです。そのひとつがオオセンチコガネです。

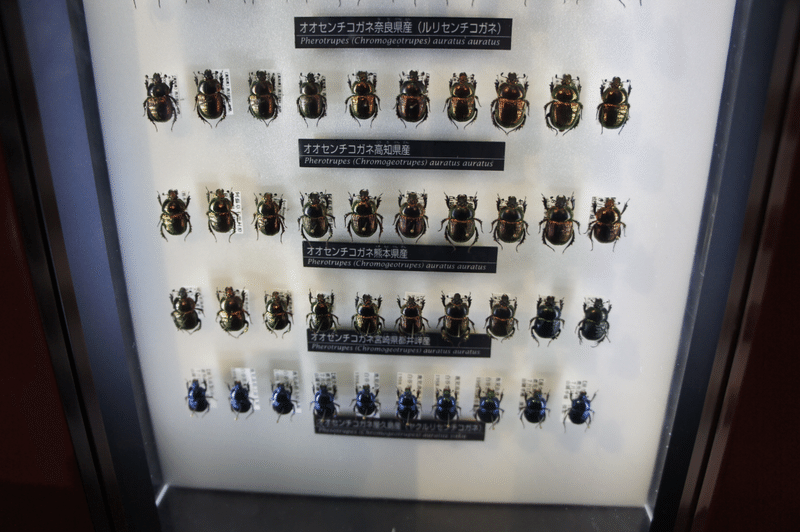

こうした糞虫に限って不思議と色が綺麗であったり角が勇ましかったりするのですが、オオセンチコガネは特に地域によって様々な色の光沢を放つので標本をコレクションし始めるときりがないようです。この標本は国立科学博物館のものです。

特に奈良県には独特の真っ青なものが多く見られ、ルリセンチコガネと通称されています。奈良公園のルリセンチコガネはもちろんたくさんいるホンシュウジカの糞を食べて暮らしています。奈良公園にはシカの糞がけっこう落ちているのですが、ほどほどで済んでいるのはルリセンチコガネのおかげといえます。このことにちなみ、ならまち糞虫館という糞虫専門の昆虫館が設立されています。

ところで、糞虫や糞化石を載せているのはマッシュルームの姿をしたキノコのスツールですが、マッシュルームは元々馬糞と藁が混ざったものを分解するキノコとして見付かったようです。糞を分解するというよりは、まず微生物を、続けて藁の繊維を分解するのですが、現在マッシュルームの栽培には米ぬかなどが使用されていますのでご安心を。

その5 浜辺と海中

配置:飛行場公園(飛行場から東の浜辺、仕立て屋の向かいから南東)

BGM:ハイサイけけ

海水はなんでも運んでいくので、「片付ける生き物」の事情も地上とは違ったものになります。

打ち上げられたものを片付けるのがヒトにとって最も分かりやすいでしょう。フナムシとヤドカリ(姿はオカヤドカリのようですが、波打ち際に住み逃げ場に水中を選ぶ点はちょっと違うようです)はどちらも、波打ち際で手に入る様々なものを食べて片付けます。

海水中では糞や砕けた遺体などの有機物の粒子が散らばって流されます。これをデトリタスといい、海水から濾過したり沈殿したものを拾い集めたりするデトリタス・フィーダーが様々なグループの動物にみられます。

フジツボや二枚貝(ここではムラサキイガイ、ホタテガイ、マガキ)、それにマボヤなどのホヤ類は海水から濾過するタイプのものです。これら以外にも本当に色々な生き物、例えば海綿や腕足動物がこの方法を取り、個体数もとても多く、非常にメジャーな方法であるといえます。

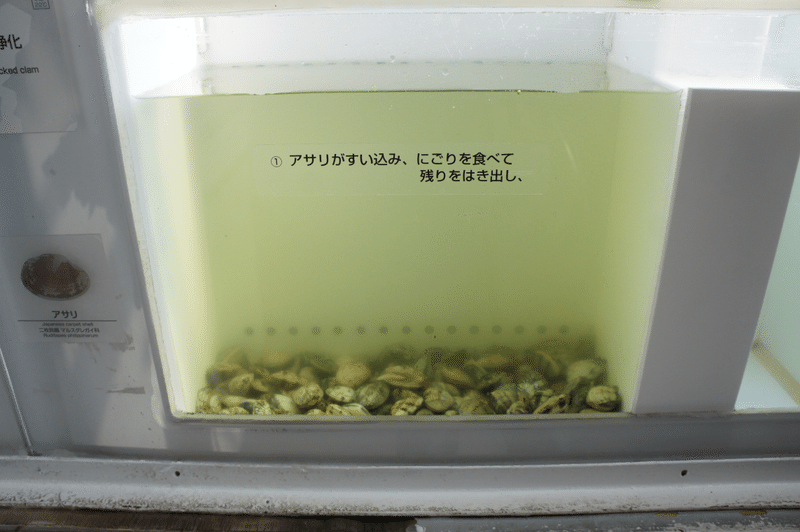

もちろん、これにより水質が一定に保たれ、バクテリアによる腐敗が抑えられるという働きがあります。葛西臨海水族園では東京湾の干潟を目前にしてアサリの水質浄化効果を展示しています。

マナマコなどのナマコ類は触手で砂粒を拾って飲み込み、砂に付着した有機物だけ消化するという方法でデトリタスを得ます。ナマコの糞は有機物を洗い落とされて腐敗しにくくなった砂でできていることになります。

バイ(バイ貝)のように、デトリタスになっていない魚の遺体を直接食べるものもいます。

デトリタスが捕まらないまま沈んだり、沖合で動物が死亡したりして、深海まで到達してしまうこともあり、日光という生産のエネルギー源のない深海に暮らす生き物にとって欠かせない栄養源となっています。そうした資源の供給があるからこそ、生息が困難な深海に進出する生き物が存在しえたという面もあるでしょう。というわけで、特別な場所を除けば深海の生き物は「片付ける生き物」かそれを捕食する生き物のどちらかです。

ダイオウグソクムシとオウムガイは魚などの遺体をかじって食べます。深海ではかなり大きなサメなども遺体に頼って暮らしているようです。またクジラなどの大きな動物の遺体に関しては、分解が進むと化学反応を行う細菌が現れ、さらにそれを前提として暮らす生き物がやってきて独特の集まりを作ります。これを鯨骨生物群集といい、最終的に骨まで余さず「片付けられる」ことになります。

センジュナマコやコウモリダコはデトリタス・フィーダーです。センジュナマコは浅い海のマナマコと同じように、海底の泥に含まれる有機物を集めます。コウモリダコはフィラメントと呼ばれる細長い腕で、マリンスノー、つまり肉眼で見えるサイズにまとまったデトリタスをからめ取ります。深海にもこのようなデトリタス・フィーダーが色々と見られます。

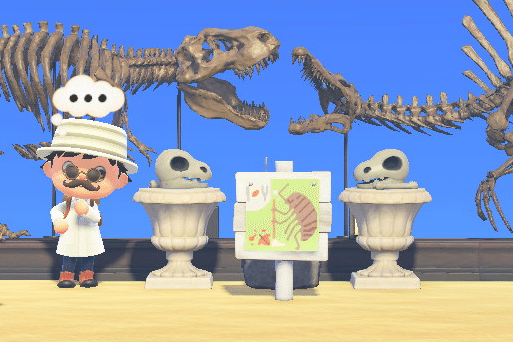

その6 中生代のスカベンジャー?

配置:西部高原の発掘地(北方の山地、最も高い段に登って西に進み森を抜けたところ)

BGM:けけハリウッド

巨大肉食恐竜のにらみ合い……!?ですが、負けたほうが食べられるというのではなさそうです。互いに食べ物をすでに持っているので、これを奪い合っているのでしょうか。

これまで見てきた「片付ける生き物」の立場で見てみると、「片付ける」とは単に利用できる資源を利用しているだけであり、それが結果として周囲の環境を一定に保つことになっているのです。長い年月のうちに生態系が安定する中で、こうした「片付ける働き」が自然と定着するのでしょう。

これまでの生き物の歴史上の各時点でそれぞれの生態系が確立されてきたわけですから、「片付ける生き物」もまたずっと存在し続けたことになります。それはデトリタス・フィーダーである二枚貝や、各種のスカベンジャーの化石が発見されていることからも明らかです。

しかし、個々の古生物に対しては食性の推定が難しいということもあり、推定を正確にしていくには慎重に証拠を集める必要があります。

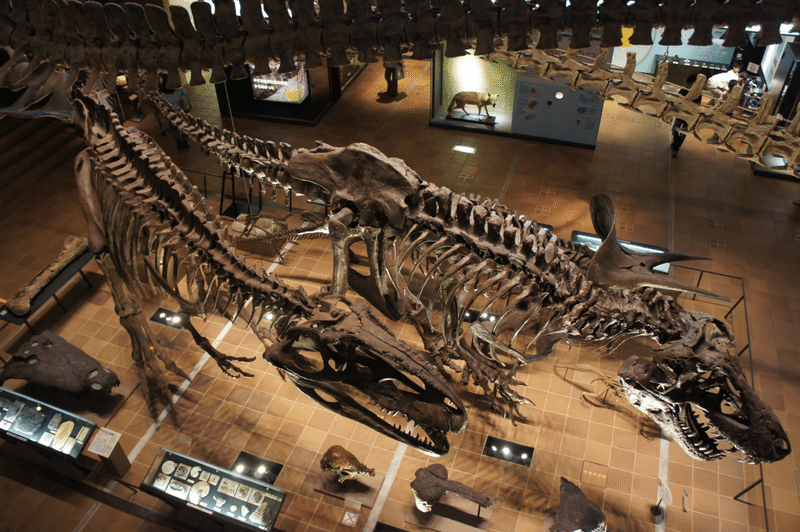

右のスピノサウルスは、かなり独特の体型だったと推定されている肉食恐竜です。大きめの前肢と短い後肢、長い体を持ち、さらに尾は(この写真とは異なって)ウナギの尾鰭のようになっていたことも分かっています。速く走るよりは水辺を歩いたり泳いだりすることに向いていたようです。

さらに長い顎や曲がっていない円錐形の歯は魚をくわえ取るのに適していて、スピノサウルスの主食は魚であったと推定されています。サギのように水辺にたたずんで魚をくわえ取り、漁場から漁場へ泳いで移動したのでしょう。

ただし、スピノサウルスには他の恐竜を食べていたという証拠もあります。またスピノサウルスの(ここまで極端な体型ではない)近縁種のバリオニクスでは、お腹の中に魚と一緒にイグアノドンの骨も消化されかかっていたのが見付かっています。

水中の魚を捕らえるのに適応していて陸では動きづらそうな体型のスピノサウルスが陸の恐竜を食べていたということは、流されてきたかたまたま陸で見つけた恐竜の遺体を「片付けた」のではないでしょうか。

左のティラノサウルスはスピノサウルスほど突飛な体型ではありませんが、それでも大型肉食恐竜のなかでは変わった特徴を色々と持っていました。一言でまとめると、前肢以外の全身、特に顎と後肢ががっしりと丈夫にできていました。

北九州市立いのちのたび博物館でそのことを確かめることができます。右に出ているのがティラノサウルスで、頭一つ下がったところにいるのが同じくらいの大きさで別のグループに属する肉食恐竜のギガノトサウルスです。体はティラノサウルスのほうががっしりしているのと、ギガノトサウルスの手ははっきり見えるのにティラノサウルスの手は他の骨にまぎれてよく分からないのが分かるでしょうか。

顎ががっしりしていたことや嗅覚が発達していたことは今でいえば獲物や拾ったものを骨まで食べるハイエナに似るいっぽう、大きければ武器になりそうな前肢が小さかったというのは積極的に狩りをしないことを連想させます。さらに、これだけ体が大きければ果たして獲物を追って走ったり飛び出したりできるのか疑問にもなろうというものです。

おまけに、ティラノサウルスが生息していた時代・地域にはトリケラトプスやエドモントサウルスといった植物食恐竜がとても豊富にいて、これらの遺体だけでも食いつないでいけるかもしれませんでした。

というわけで、ティラノサウルスは純然たるスカベンジャーであるという言いかたがまことしやかに唱えられていたのです。1970年頃にデイノニクスが発見されて以降、恐竜は活発な動物だったという見方が主流になってからはきちんとした論文でそう提唱されていたわけではないのですが、俗説としてはかなり根強かったようです。

その3のタヌキのところで触れたように、肉食動物が自分で捕らえたのではない遺体を利用すること自体はごくありふれたことです。ティラノサウルスも、そして他の肉食恐竜も、少なくともせっかく出くわした遺体をスルーするような純粋すぎるハンターではなかったことでしょう。

ただし、純粋なスカベンジャーというのもまたとても珍しいものです。どうしても遺体が見付からないときにまで生きた獲物には絶対に手を出さなかったというのもまた考えにくいことです。

実際、ティラノサウルスと考えるべき肉食恐竜からの噛み跡が治った痕跡のあるエドモントサウルスの化石も見付かっていて、ティラノサウルスが生きた獲物に襲いかかった(そして逃げられた)という証拠となっています。後肢ががっしりとしていただけでなく長かったことや、筋肉の土台となる骨盤や尾が大きかったことにより、獲物よりは速く走ることができたと考えられます。

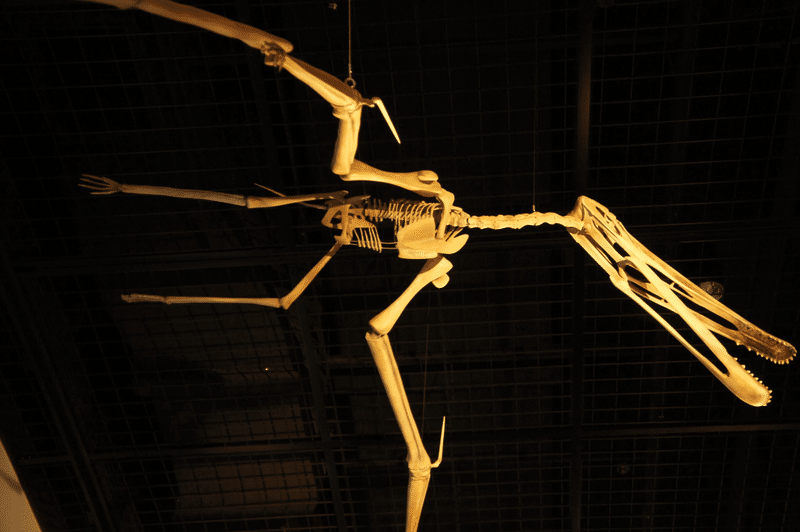

スカベンジャーであるとは考えづらくなった古生物もいます。それが常設展示のケツァルコアトルスです。

ケツァルコアトルスは大型の翼竜としてはほぼ初めて、内陸で堆積した地層で発見された大型種です。たいていの翼竜は海で堆積した地層から発見されるので魚や浜辺の生き物を食べていたと考えられるのに対して、ケツァルコアトルスは同じように内陸の大きな飛行動物であるコンドルのように動物の遺体を食べていたと考えられるようになりました。

しかし、ケツァルコアトルスの大型種自身はごく一部の骨しか見付かっていなかったのですが、小型の近縁種の姿が明らかになると、歯のない真っ直ぐなクチバシやあまりよく曲がらない首は動物の遺体から肉を引きちぎるには不便ではないかと指摘されました。

内陸性ではあっても魚を食べていたのではないかといった様々な意見がありますが、コウノトリのように水辺や陸地を歩いて、クチバシでくわえられる程度の大きさの小動物を捕まえていたと考えるのが一般的になっています。

同じ翼竜でもイスティオダクティルスのほうがスカベンジャーであった可能性が高いと考えられています。これは福井県立恐竜博物館の「翼竜の謎」展で展示された復元骨格で、骨が短くて曲げやすい首、後頭部が高くて全体的に丈夫な頭骨、先まで幅が一定のクチバシ、ナイフ状の歯が見られます。

身近な落ち葉を片付けるダンゴムシから出発して、深海や太古の世界を片付ける生き物まで話が広がってしまいました。

大自然の生き様といえば派手な弱肉強食の世界が取り沙汰されることが多いのですが、日陰者のように感じられる「片付ける生き物」にも普遍性があり、使える資源を得るためにしたたかに生きていることや、環境を一定に保つのに重要な働きがあることを読み取っていただけていたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?