国立科学博物館 大地のハンター展と企画展メタセコイアですよ

3月21日、国立科学博物館(現在入館は事前予約制です)で、3月9日から6月13日まで開催されている「大地のハンター」展と、1月26日から4月4日までの企画展「メタセコイア-生きている化石は語る-」を見学しました。

「大地のハンター」展は5年前の夏に開催された「海のハンター」展の対になる特別展で、陸生・半水生の捕食性の動物をテーマにして掘り下げるものです。

道幅を大きく取る必要はあっても、いつものかはくの特別展らしく膨大な標本数で圧倒した上で、古生物史や生息環境、分類と様々な切り口で区分けしています。それによって、例えば同じフクロウ同士、ヘビ同士でも種類ごとの主な獲物の違いによって体型や細部の特徴、狩りの仕方が異なることが読み取れるなど、「ハンター」観にぐっと深みが増す内容になっています。

メタセコイア展は常設展チケットでも見られるスペースの企画展です。会場でもメタセコイアがなになのかそもそも分からずに見ているかたが多かったようなのですが、

このように並木道などによく植えられる、針葉樹なのに冬に葉を落とすちょっと個性的な木です。これは愛知県ののんほいパークの中央通りです。

セコイアという植物の化石に何か違ったものがあるということで、独自の特徴からメタセコイアと命名されて今年で80年になるそうです。最初は化石でのみ見付かっていたから「生きた化石」なのですね。

企画展では化石と生きたメタセコイア両方の研究史とメタセコイア自身が辿ってきた歴史について詳しく解説しています。なんとなくぼんやりと知っているつもりになっていたメタセコイアに対する認識が改められ、また比較的新しい生き物の古生物学の味わいを楽しめます。

全体の案内記事はすでに他にもたくさんあるかと思いますので、今回は私なりの味わいどころを紹介していきます。

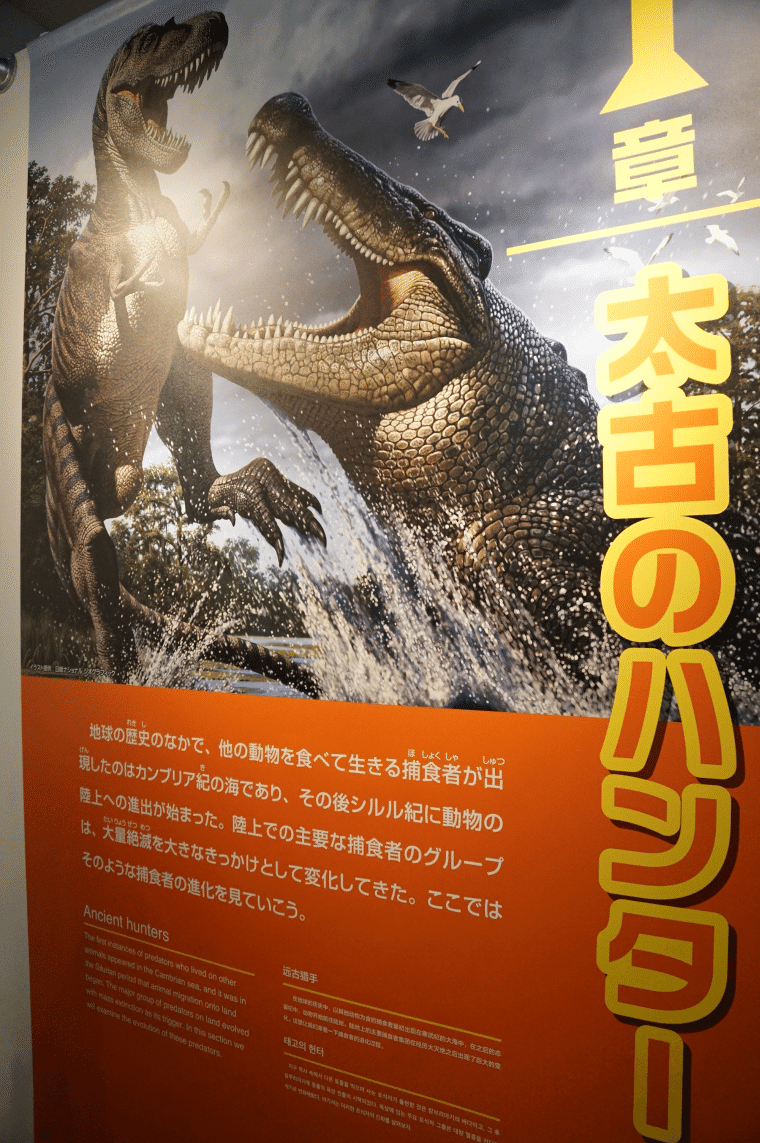

大地のハンター 1:太古のハンター

まずは陸生捕食者の歴史についてですが、メインはワニ(を含む系統)・恐竜・哺乳類の食う・食われるの関係の移り変わりです。

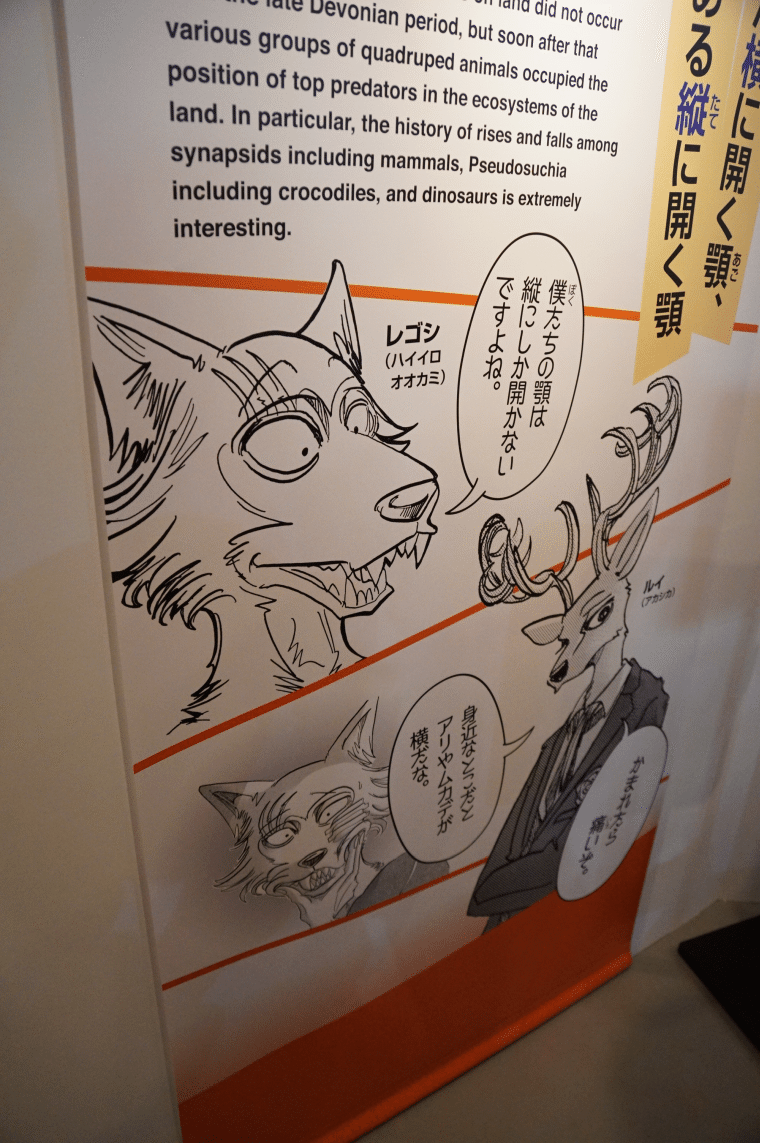

会場ではマンガ「BEASTERS」のキャラクター達が展示内容の導入役をきっちり演じています。

初期の陸生捕食者はクモの近縁種やトンボに似た昆虫だったということで、これは石炭紀のオオトンボ類の翅です。1枚で20cm近くあります。

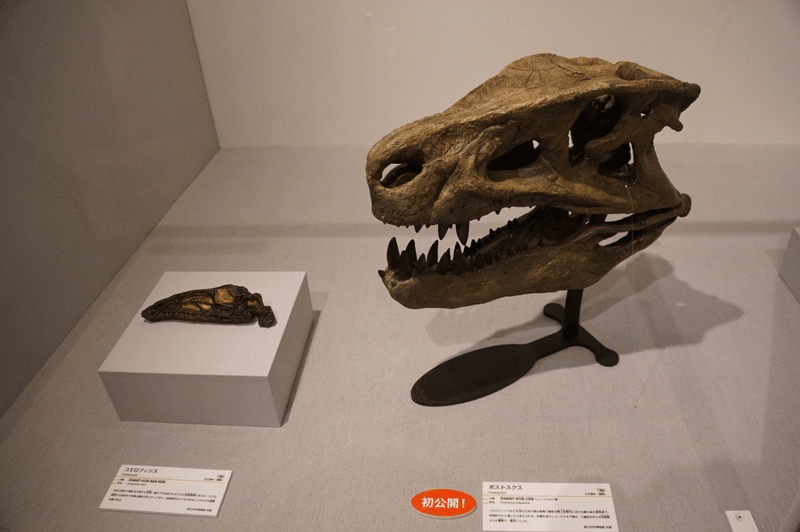

初期の肉食恐竜コエロフィシスと、同じ時期のワニに近い爬虫類ポストスクスです。当時どちらが狩る側だったが一目瞭然な並びですね。

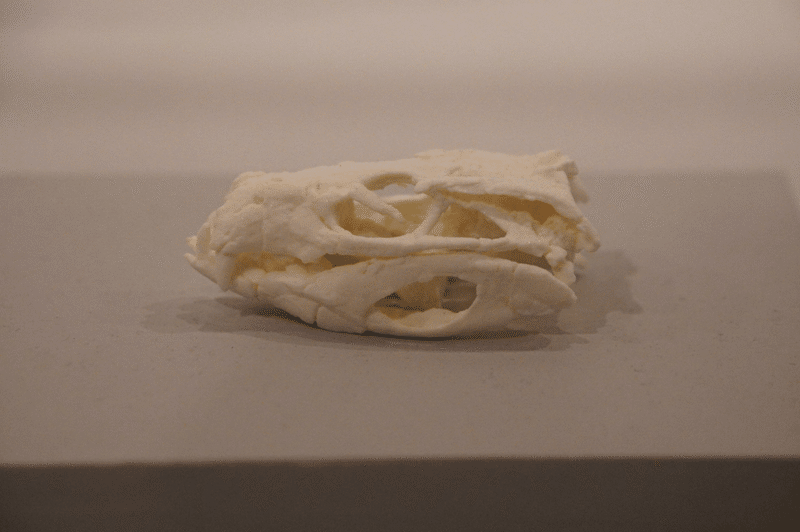

ワニを含む系統のものは何種類か展示されていますが、個性的なのがこの白亜紀のパカスクスです。頭骨を3Dプリントで再現したもののようです。小さいので会場で観察するのは大変ですが、よく見ると前方の牙状の歯とその後ろの臼歯のような歯という2種類の歯があるのが分かります。顎の造りも咀嚼に適応しています。ワニの系統もかなり多様だったようです。

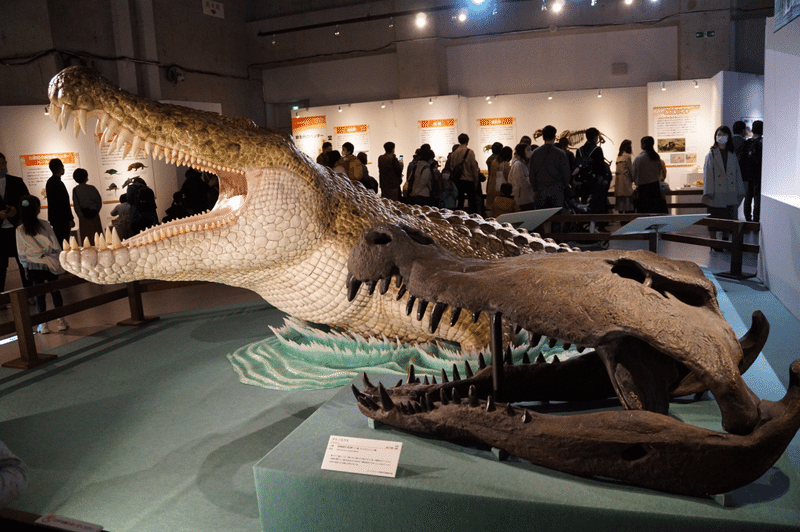

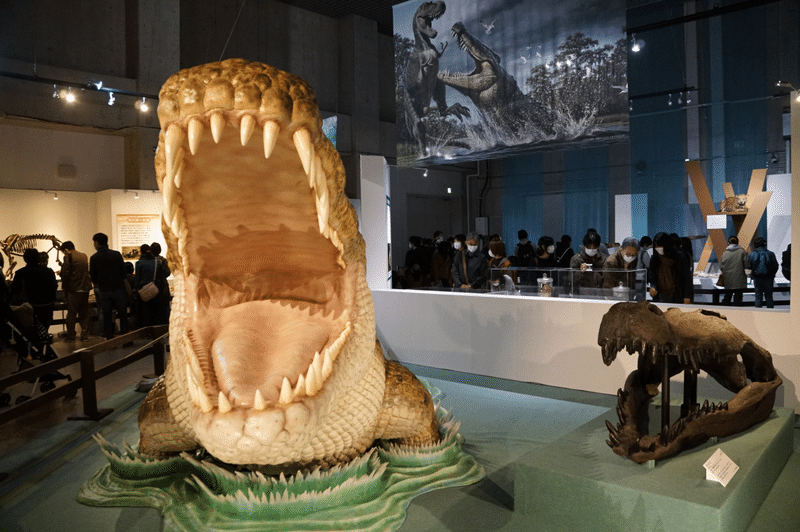

恐竜が大型化した後の時代になれば恐竜が狩る側になるかといえばそうとも限らず、恐竜時代の終わり近くにはこのデイノスクスのような10mを越えるワニが現れ、水辺に来た恐竜を捕食していたようです。会場には恐竜の子供を捕食していたアナグマほどの哺乳類レペノマムスの展示もあり、当時恐竜以外にも様々な捕食者がいて恐竜を捕食することもあったことが示されています。

この復元模型は主に恐竜を研究されている對比地孝亘先生が監修して復元頭骨より正確な情報を盛り込んだものなので、形態の面からも化石標本より観察のし甲斐があるという珍しい展示になっています。口の形が違うのが分かるでしょうか。

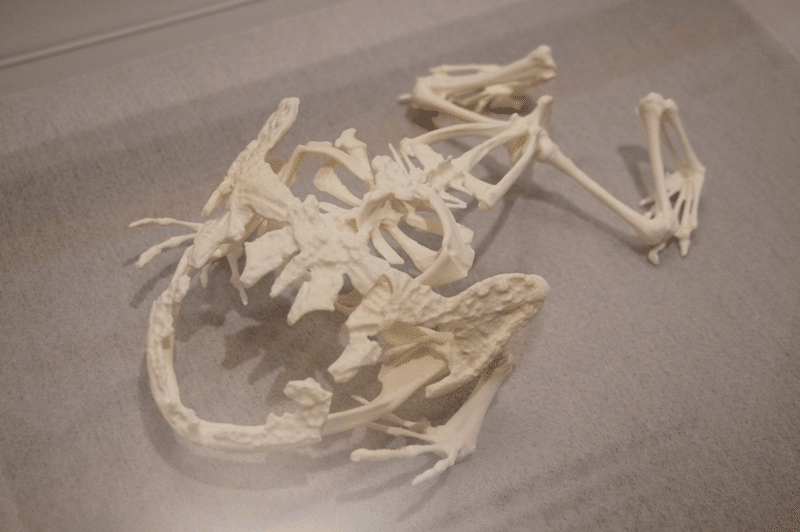

白亜紀の大型のカエル、ベールゼブフォの3Dプリント復元骨格です。20cmをちょっと越えるくらいですが、頭がとても大きく後肢はやや小さいですね。活発に泳ぐよりは獲物を待ち伏せていそうです。

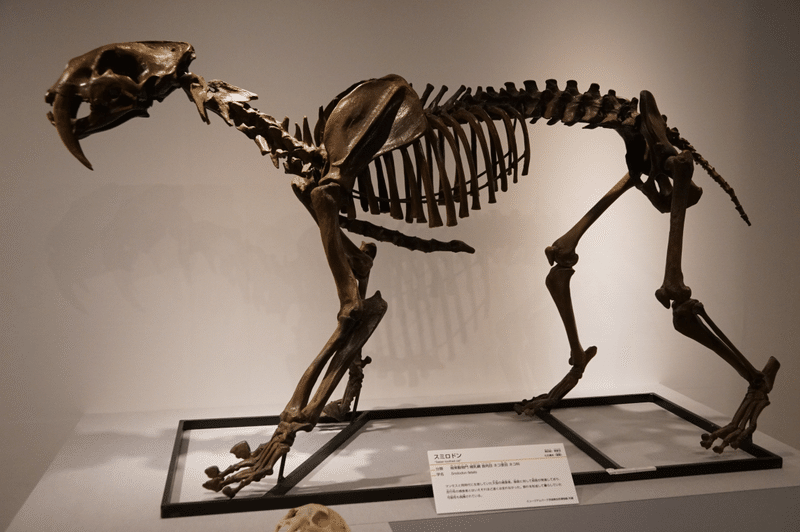

恐竜絶滅後の鳥類や哺乳類の捕食者も登場します。このスミロドン(いわゆるサーベルタイガー)は常設展示でも別の個体が見られますが……、

これは現生のウンピョウの頭骨です。犬歯の歯根(埋まっている部分、頭骨の外側が出っ張っているのが見えます)も歯冠(外に出ている部分)も長いのがスミロドンとよく似ていますね。お互い別々に長い犬歯を手に入れたのですが、最近の研究によると進化史上で犬歯が伸びてきた早さもお互い同じようなもので、機能面でも似ていたことを示唆するようです。

大地のハンター 2:大地に生きるハンター

ここからは現生の捕食者が環境ごと、もしくは分類ごとに紹介されていきます。

まずは水辺で、ワニがずらりと並んでいるのですが、私の場合このマレーガビアル(左の黄色いほう)とアメリカアリゲーター(右の灰色のほう)の並びに特に注目しました。ほとんど魚ばかり食べるマレーガビアルは水中で素早く動かせる細長い顎だけでなくスマートな体やあまり力強くない前肢を持っていますが、大きな哺乳類なども食べるアメリカアリゲーターは幅広く強い顎と体、力強い前肢を持っています。頭についてはこの後でも頭骨で確かめられます。

先程パカスクスやベールゼブフォがいたのと同じく、魚を狙うカワセミのように、現生の捕食者の展示にも小さな獲物を狙う小さなハンターが登場します。この剥製では捕食した後の行動(オスがメスに求愛するのに獲物を使っている)も示されていますね。

見上げればミサゴに狙われる魚の視点に!

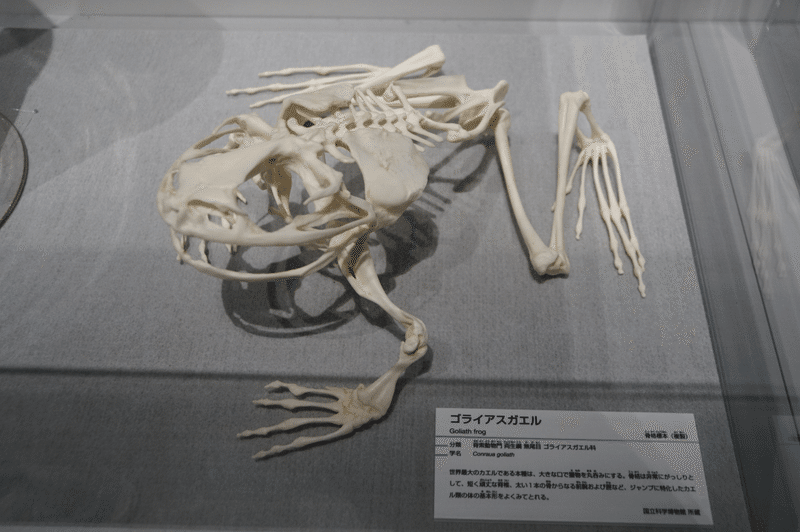

さっきのベールゼブフォと比べてバランスの良い体型のゴライアスガエルです。こっちは泳いだり跳ねたりが得意そうですね。

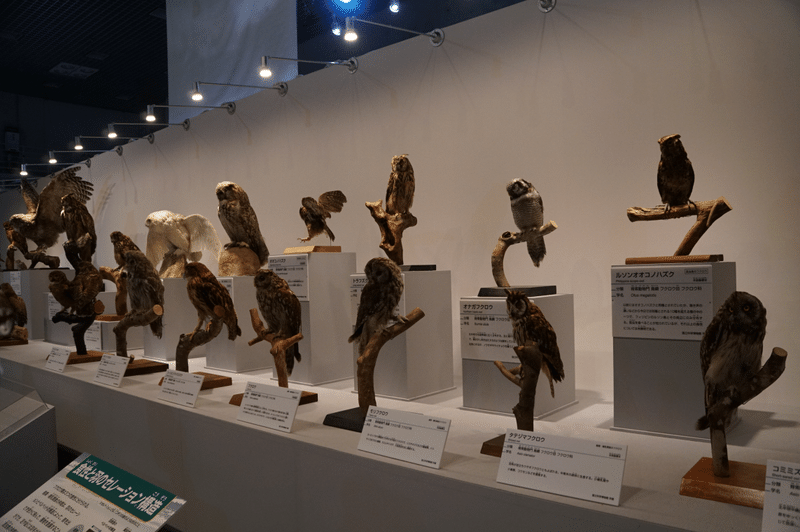

「暗闇のハンター」ということで、夜行性のフクロウ・コウモリ、地中性のモグラのコーナーです。フクロウの種類ごとに獲物が昆虫・魚・小型哺乳類と異なるのですが、体の大きさが違うのだから獲物が違うのも当然のように見えるでしょうか。

小型の哺乳類や鳥類を主に捕食するアメリカワシミミズクの足です。

それとあまり変わらない大きさのシマフクロウの足と獲物です。魚を捕らえるフクロウの足には羽毛がないことが分かりますね。さらに翼から立つ音を抑える特徴も、アメリカワシミミズクのように小動物を捕らえるもので発達していて、シマフクロウのように魚を捕らえるものではあまり見られないことが示されます。同じフクロウでも細部の特徴は獲物に合わせてかなり異なるのです。

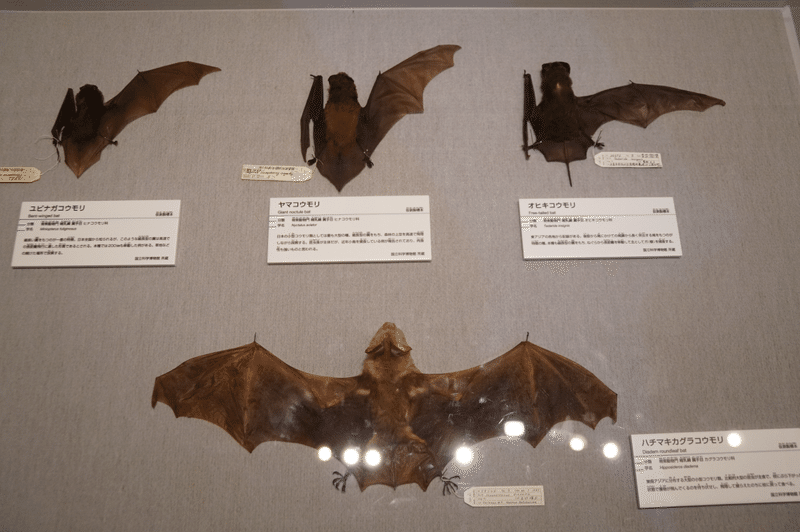

コウモリにも長距離を飛ぶものほど翼が細長いという違いがあります。

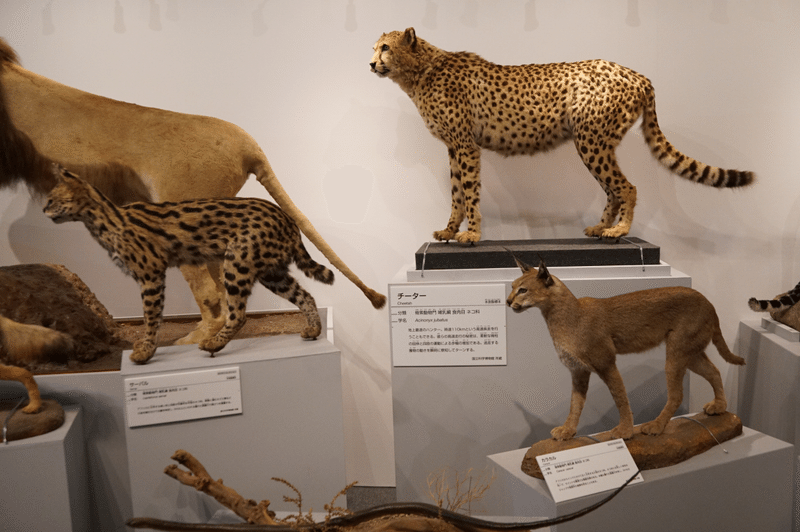

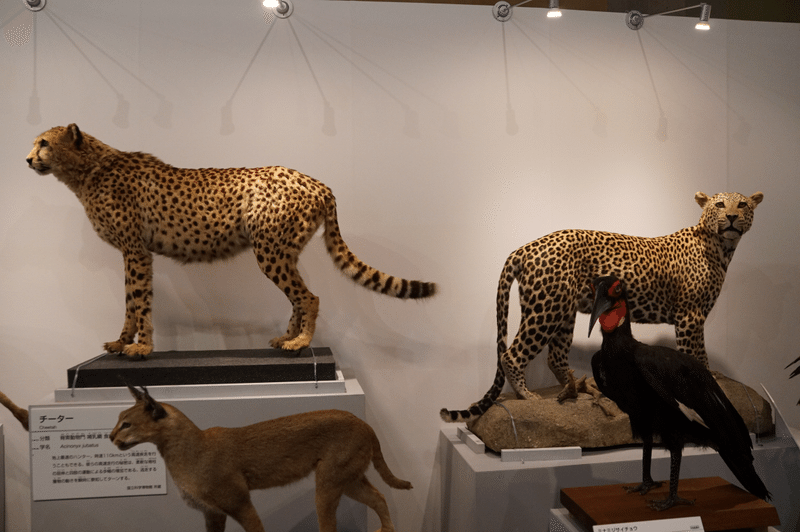

あまり私から言うことがないので載せていませんでしたが肉食哺乳類の剥製もたくさんあります。ここに見えるのは草原のネコ科ですが、走るときに尾でバランスを取るチーターと比べると、飛び跳ねるサーバルやカラカルの尾が短いのが分かりますね。

木の上によく登るヒョウになるともっと微妙なバランスが必要なのか、さらに尾が長いです。

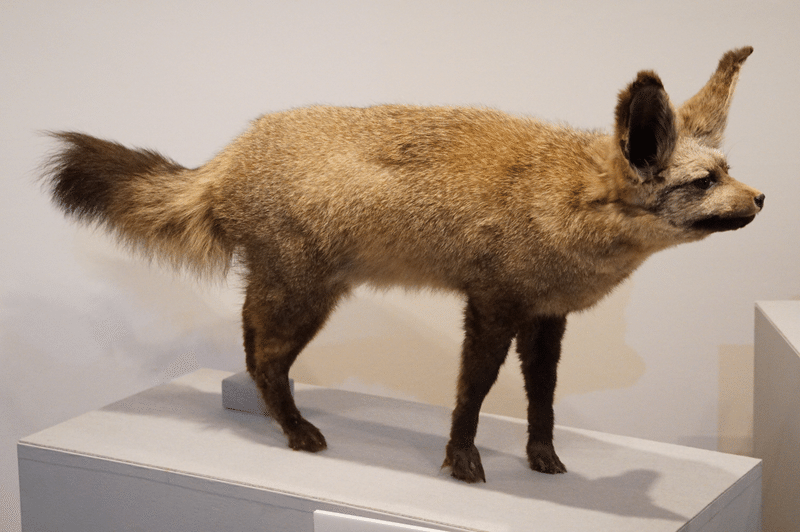

砂漠のハンターのコーナーから、オオミミギツネです。オオミミギツネの剥製を見るたびに、かなり以前にのんほいパークで生きているのが見られたのをありがたく思うとともに、けものフレンズのオオミミギツネちゃんのデザインが絶妙すぎて毛皮の色からすぐに連想されます。

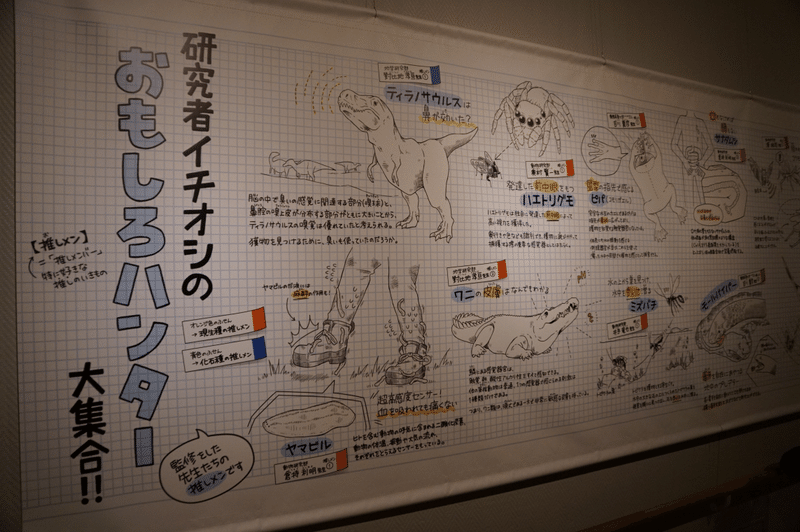

廊下では研究者の皆さんが注目した細かい特徴が紹介されます。

大地のハンター 3:ハンティングの技術

ちょっと変わった獲物に特化した捕食者や、毒や吸血といった特殊な武器、昆虫やクモなどの小さな捕食者が紹介されます。

ヘビには色々なものを捕らえる種類と決まったものだけを食べる種類がいるということが主に映像で示されています。映像のほうは是非会場でご覧いただきたいのですが、標本でも分かりやすいのがこのヒゲミズヘビです。ヒゲのようなもので水の振動を感じ、魚の居場所を突き止めて捕らえます。

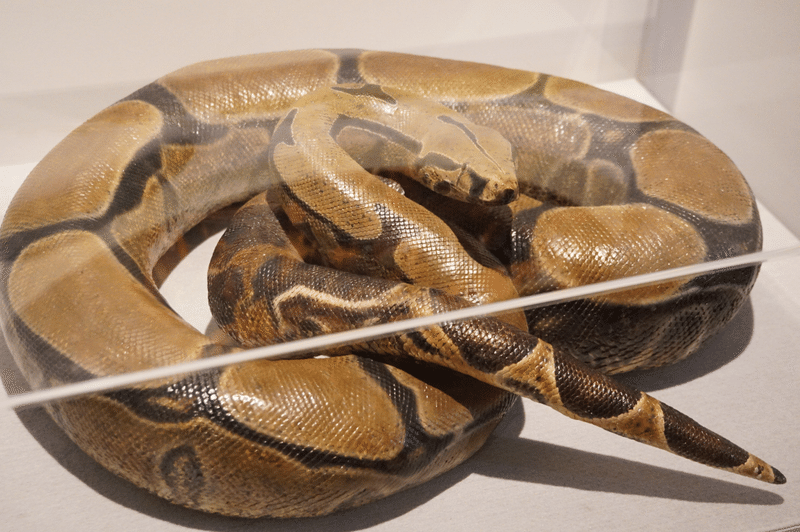

大きな獲物に巻き付いて絞め殺すボア・コンストリクターは太くて力強い胴体をしていますが、これは木に登るにはそれほど向いていなくて、細い枝の先にいるような獲物を狙うヘビは細く柔軟な体をしています。同じ細長い体でも役立て方には違いがあるのです。

実は会場で一番心奪われたのがこの世界最大のトンボ、テイオウムカシヤンマです。翅の端から端まで18cmほどある大きさもさることながら、その大きさのおかげで、均整の取れたスタイル、竹細工のような優美な腹部、ほんのりべっこう色の翅、見どころだらけの姿を堪能することができました。

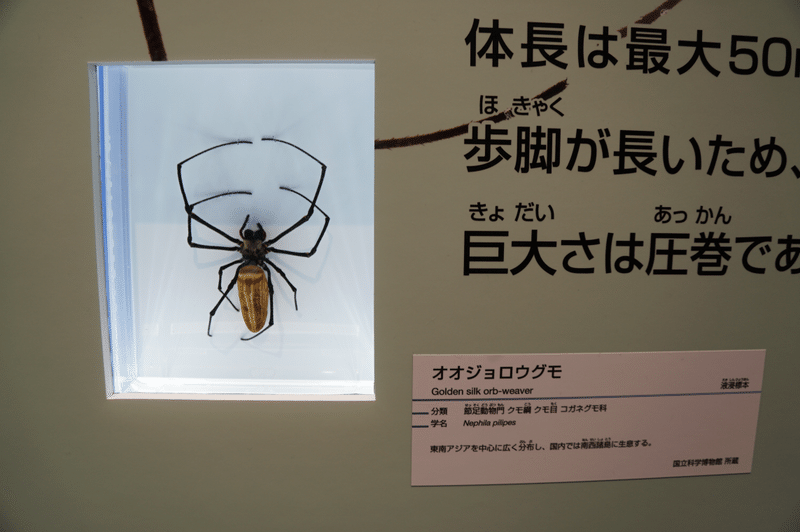

クモのコーナーから思い入れのあるオオジョロウグモを。鳥を網に引っかけて食べるだとか、網が丈夫なのでヒトも弾き返すだとかいった逸話のあるこの大きなクモが、沖縄の住宅街で普通に見られてしまうのです。あ、ヒトには無害です。

大地のハンター展 4:フォーエバー!大地のハンター

最後に人類のハンターとしてはよくない所業を示して特別展は終わります。

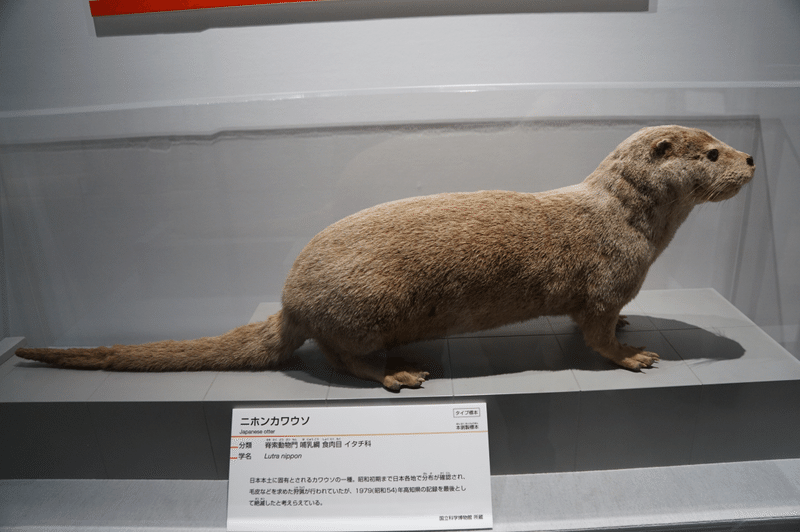

ニホンカワウソのタイプ標本(この標本と同じ特徴を持っていたらニホンカワウソですよという基準の標本)です。見慣れたコツメカワウソよりマッシブなので、生きているとどんな感じなのか知りたいかたはごくごく近縁とされるユーラシアカワウソがいる動物園を探してみましょう。

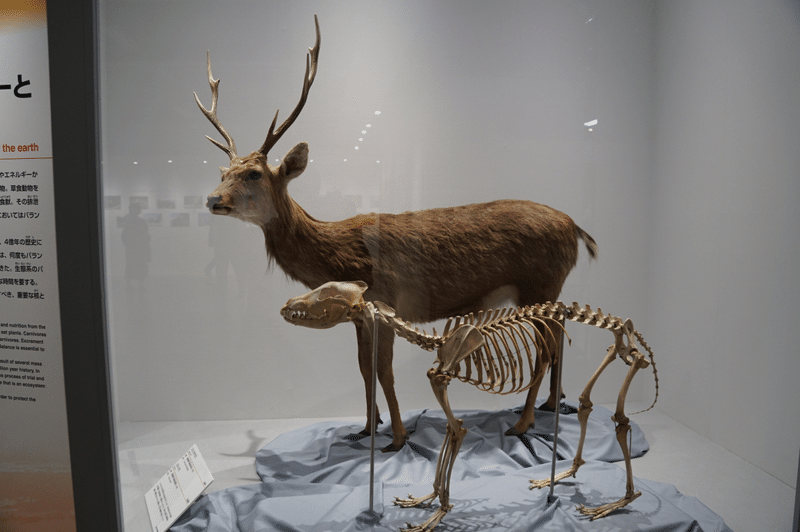

最後はニホンオオカミとニホンジカです。皆さんも日本の自然にご関心があればこの組み合わせには思うところあるかもしれませんね。

割と重箱の隅をつつくマニアックなレポになりましたが、猛獣の剥製の迫力に圧倒!みたいな楽しみかたももちろんできますのでご安心を!

企画展メタセコイア

今ちょっと針葉樹について知りたいところだったのでこっちにも注目していたのです。のぼりやついたてを組み合わせてメタセコイアの森を表現していますね。

年輪の幅が広くて成長が早いのが分かります。

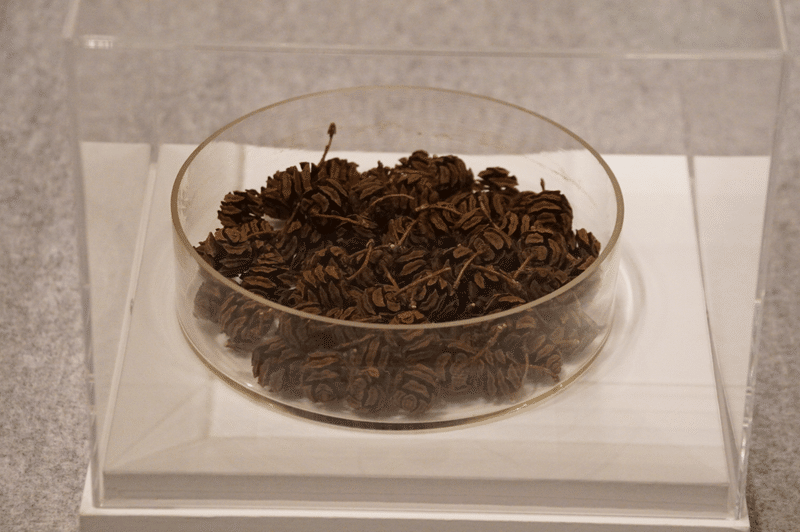

公園にこんな松ぼっくり(杉ぼっくり?)が落ちていたり、

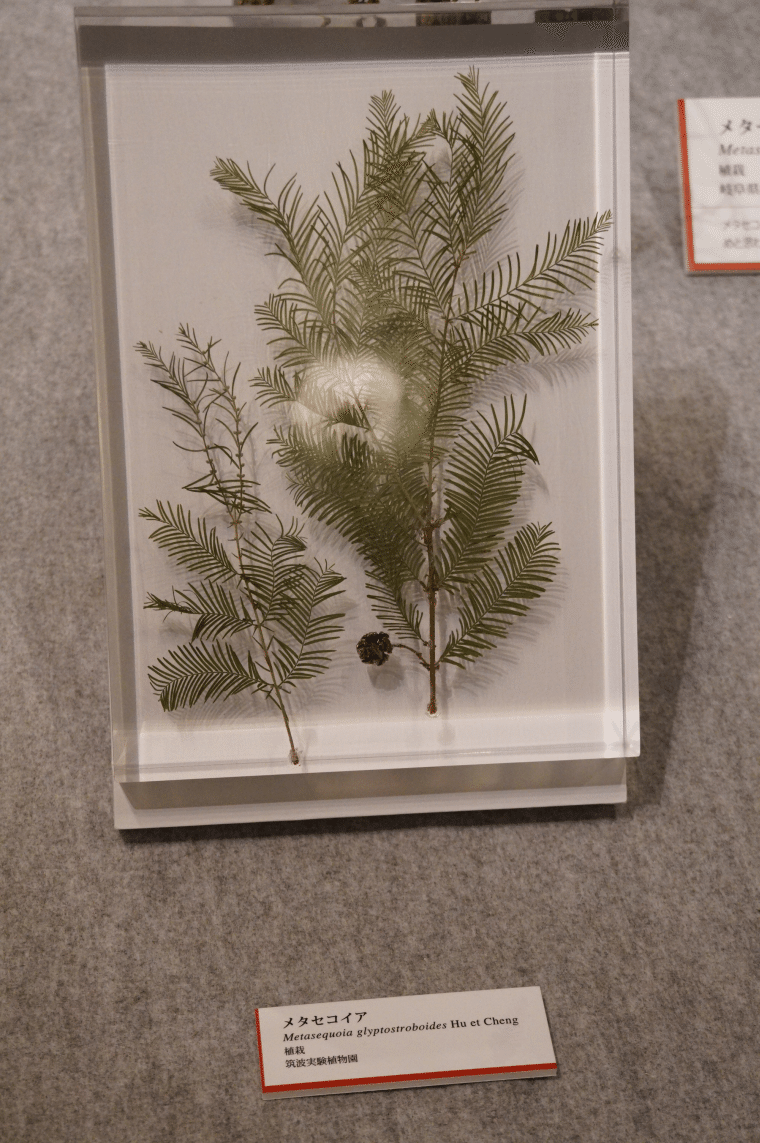

こんな葉っぱの木があったりしたらそれはメタセコイアです。

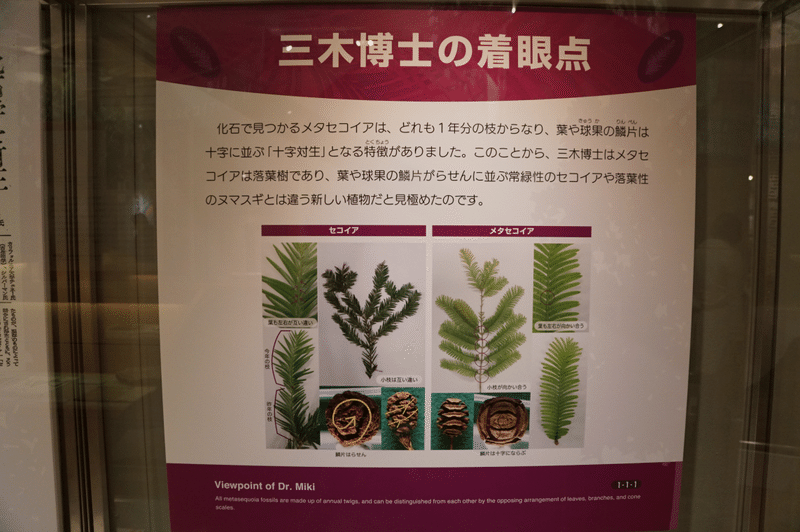

といってもこれだけでは「セコイア」と見間違える可能性大でして、まだ化石しか見付かっていない頃ならなおさらです。

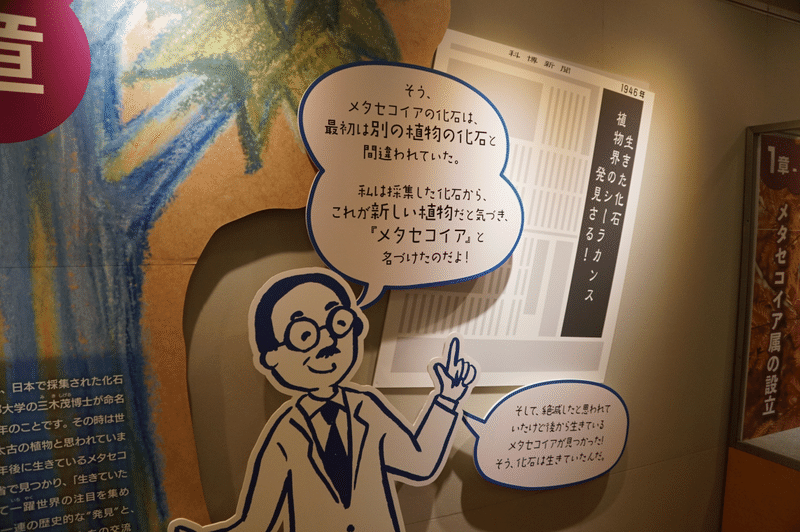

実際、この似顔絵の元になった三木茂博士が化石の違いに気付くまではセコイア等の一種と分類されていたのです。

落葉性でなおかつこの形なのは他の種類とは違うということに気付いたわけですね。そういえば落葉しないセコイアの場合、春になると葉の並んだ枝の先からまた新しい葉の付いた枝が伸びてくるのでした。そのときにできる境目のくびれがないと、化石からも毎年落葉していたと分かるのですね。

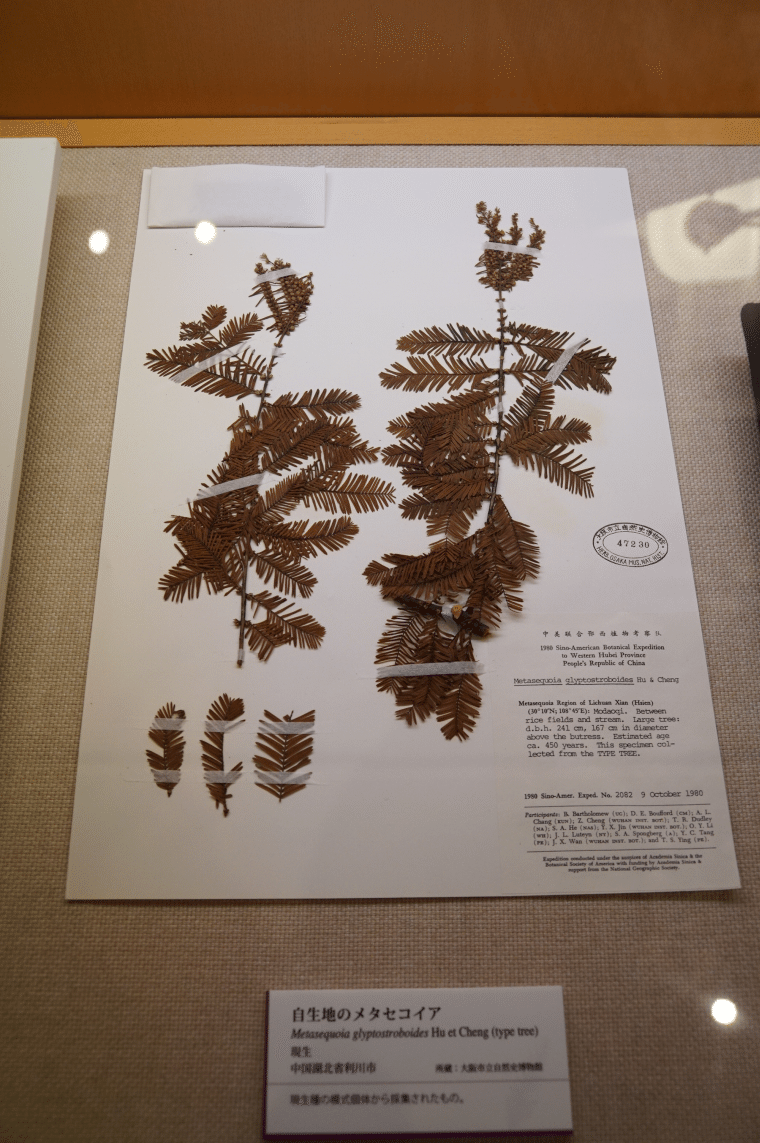

メタセコイアがセコイアから独立して5年目、中国の奥地でメタセコイアの化石と同じ特徴を持つ木が発見され、メタセコイアが絶滅していないことが明らかになりました。この発見の順番からメタセコイアは生きた化石と呼ばれるのです。

それからメタセコイアの木に対して調査と保護が行われ、皇居や小石川植物園に植えられ、一度日本からは絶滅したとは信じられないほどよく育ったそうです。

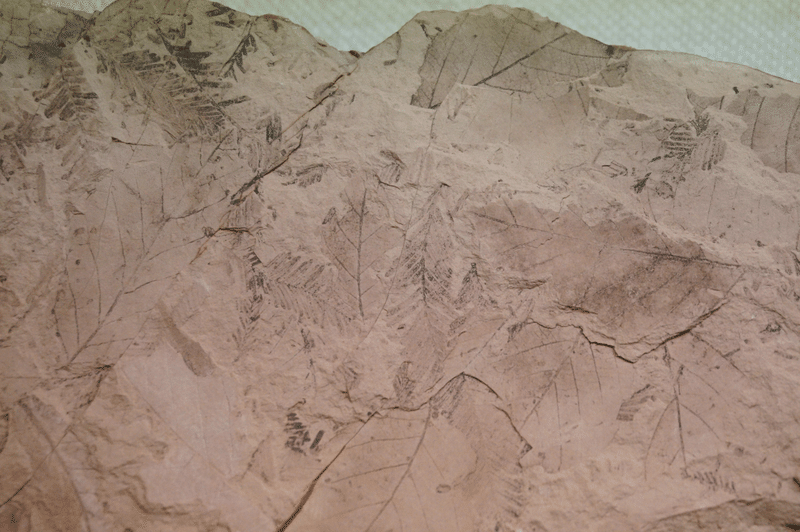

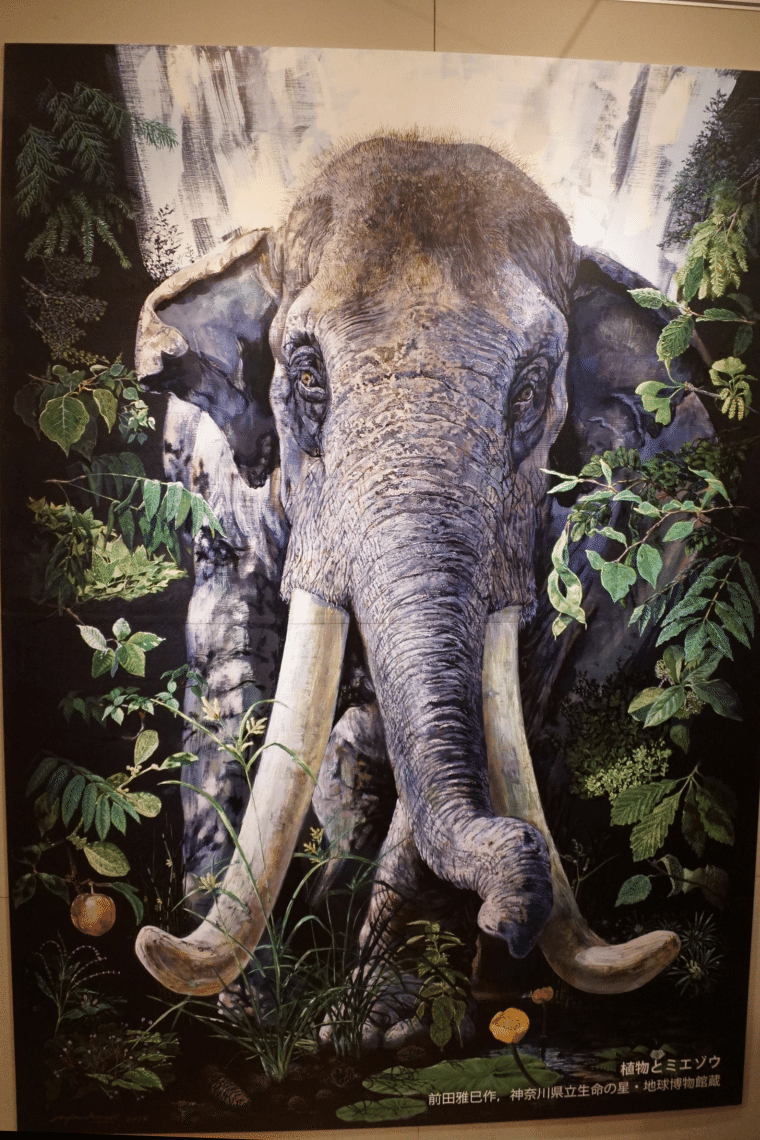

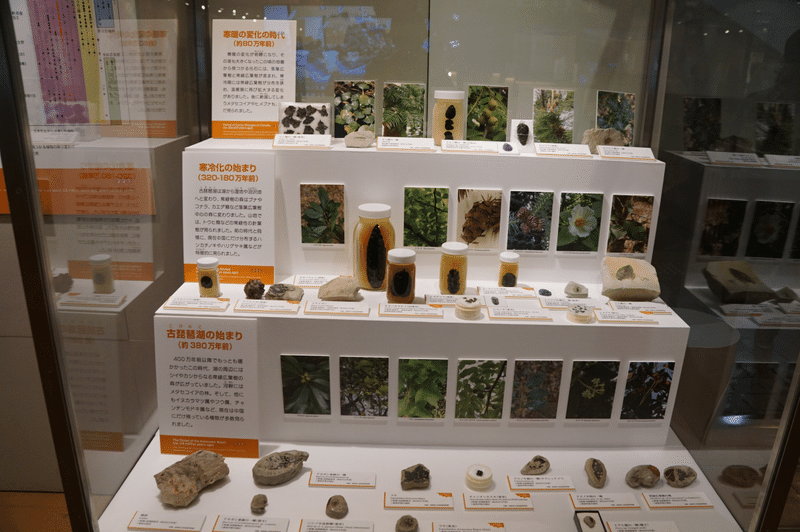

いっぽう、化石のメタセコイアの研究も他の化石植物と共に進められました。この絵は東京西部の上総層群という350万年前以降の地層で発見された植物をミエゾウというゾウの一種と共に描いたもので、右上のメタセコイアをはじめ植物の種類が精密に定められています。

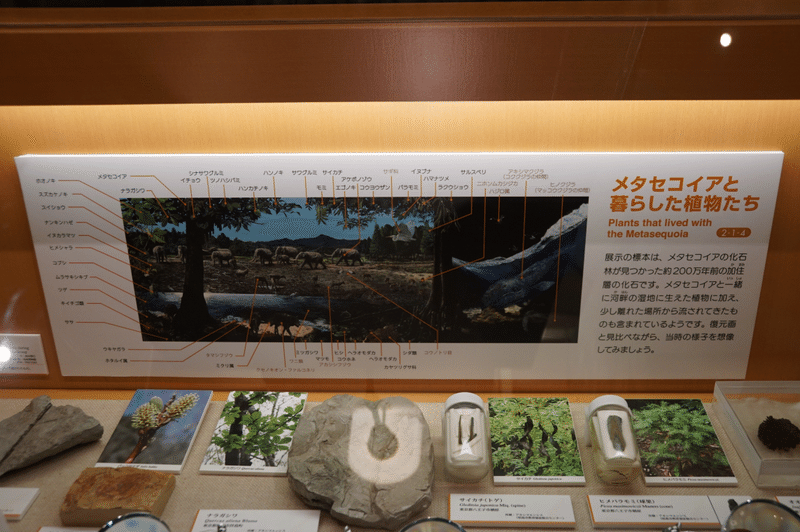

こちらは昭島市で発掘された化石を元に当時の風景を復元しています。湿潤な気候だったようです。

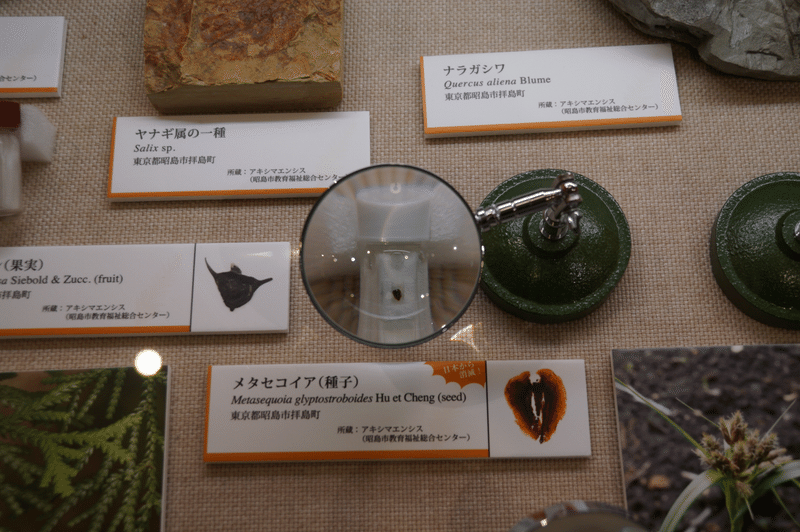

昭島市で化石といえば、ということで、アキシマエンシスで収蔵されている標本を借りていますね。

こちらはさらに琵琶湖の元となった湖「古琵琶湖」周辺の化石です。気温が変化してもメタセコイアは水辺に生え続けていたようです。

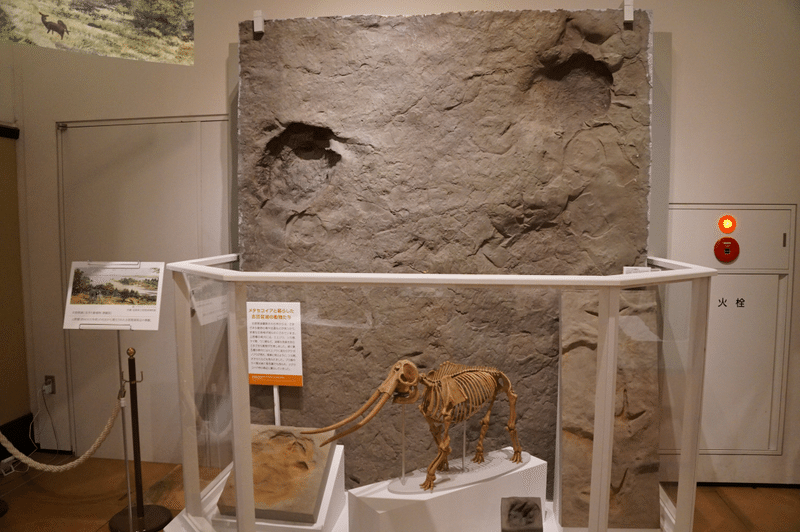

先程のミエゾウの骨格模型やゾウ、シカ、ワニ等の足跡の化石です。

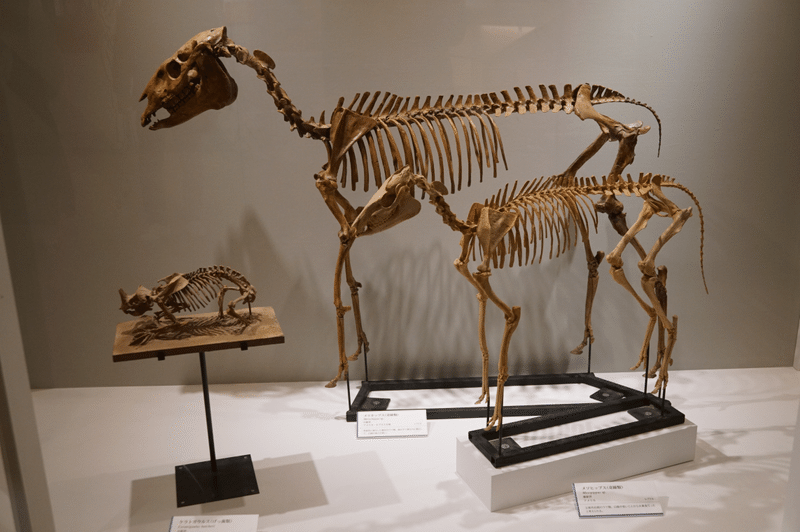

しかし気候の変化により湿潤な森林から乾燥した草原に変わっていくという傾向がありました。これらはその移り変わりの中にあった動物達です。

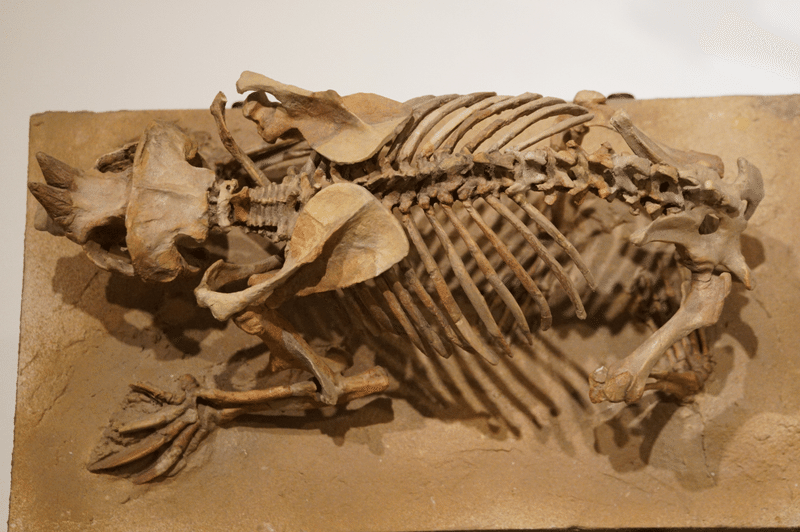

普段は常設展示で見られる、穴を掘って暮らすのに角が生えていた齧歯類ケラトガウルスが普段と違うアングルから観察できます。こんなにごつかったのか。

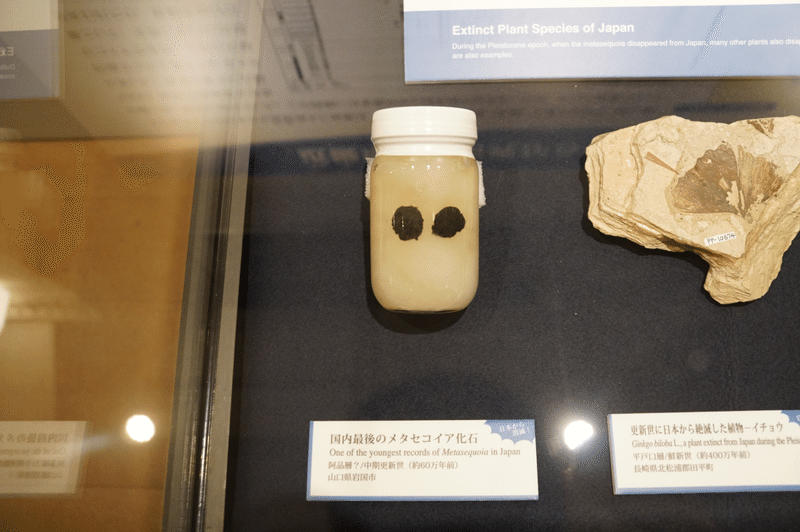

日本ではメタセコイアは比較的長期間存在したものの、100万年ほど前に姿を消しました。地形の変化が絶滅の原因として有力視されているようです。

メタセコイア保存会の活動によって現地の現生メタセコイアが保護されたり校庭に植えられたりしてきたいっぽう、太古のメタセコイアの材が埋没・変化したものが工芸品の材料に利用されたり、炭化が進んだものはジェットという宝石と見なされるなど、あまり気付かれないところでヒトの生活に入り込んでいます。

恐竜より1桁以上も新しい、しかも植物ということで古生物としては華がないように見えますが、今のしかも街中にもダイレクトにつながっている種類の面白さが味わえると思います。

その他の企画展や新しい展示について

「東日本大震災から10年」展が開かれています。地震に関するかはくの活動や、防災への貢献について展示されています。これは海底地震津波観測装置。

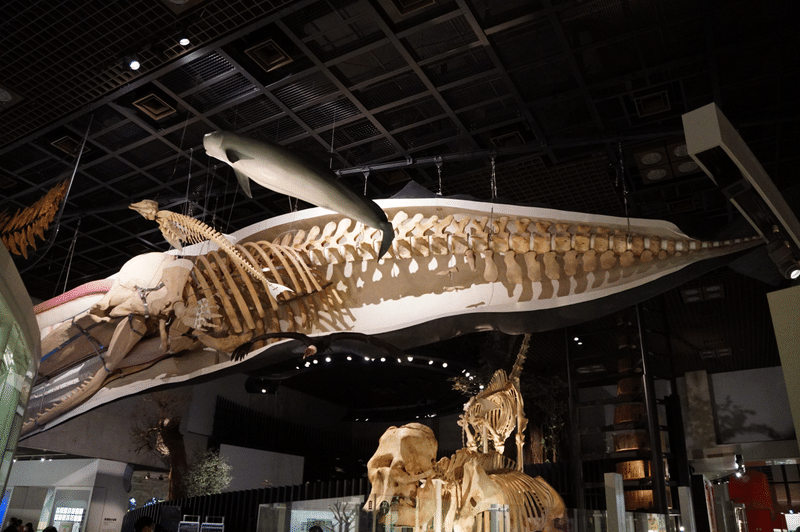

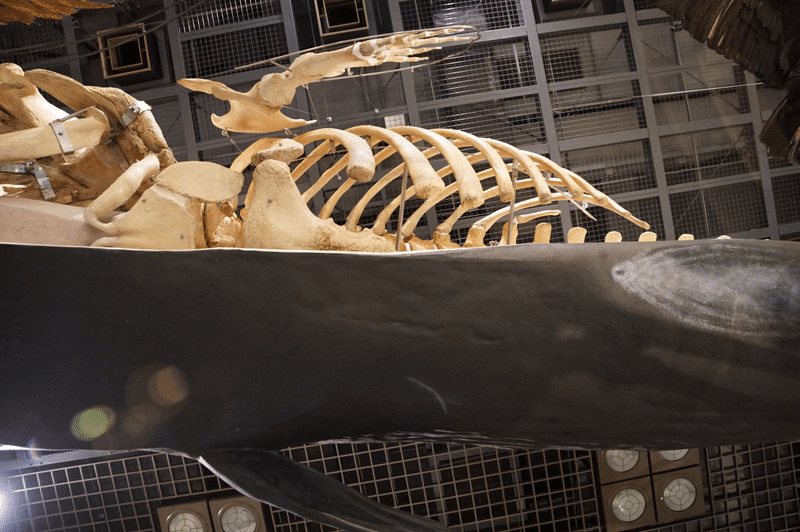

地球館1階のマッコウクジラ骨格が半身を生体復元模型で覆ったものに置き換えられました。骨格のみだった頃は「あれ、なんの骨だろう」と言っている来館者さんも多かったですし、この模型はこの骨格標本を作る前の遺体を測定した結果に基づいた精密なものだとのことなのでかなり意義深いものです。

こんなふうに骨が体内で占めている位置が分かります。

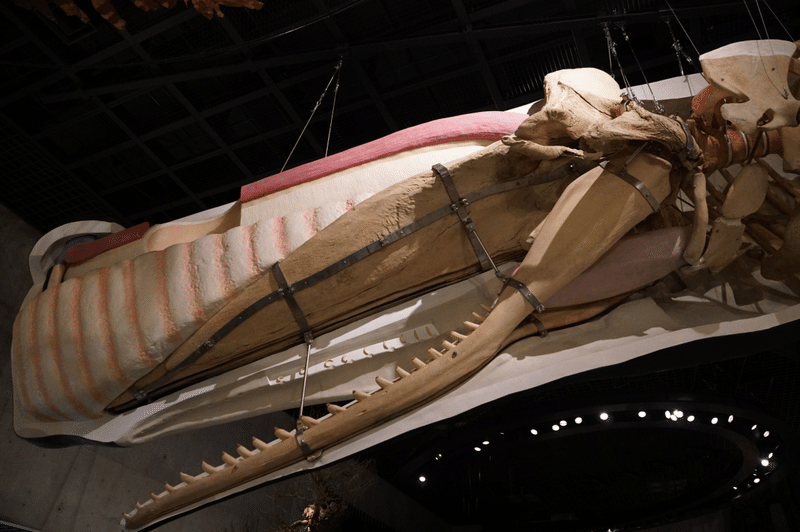

マッコウクジラで特に見どころになる頭部の構造もこのとおりです。ほとんど脳油と呼ばれる鳴き声を前に真っ直ぐ飛ばすのに使う油脂で占められています。上顎の肉の中に埋まっている小さな歯もありますね。しかし生々しい色になっていなくてよかった。

事前予約制ですし色々気を付けないといけない状況ですが、そんな中でも充実した特別展・企画展を見学させていただき、ありがたい一日でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?