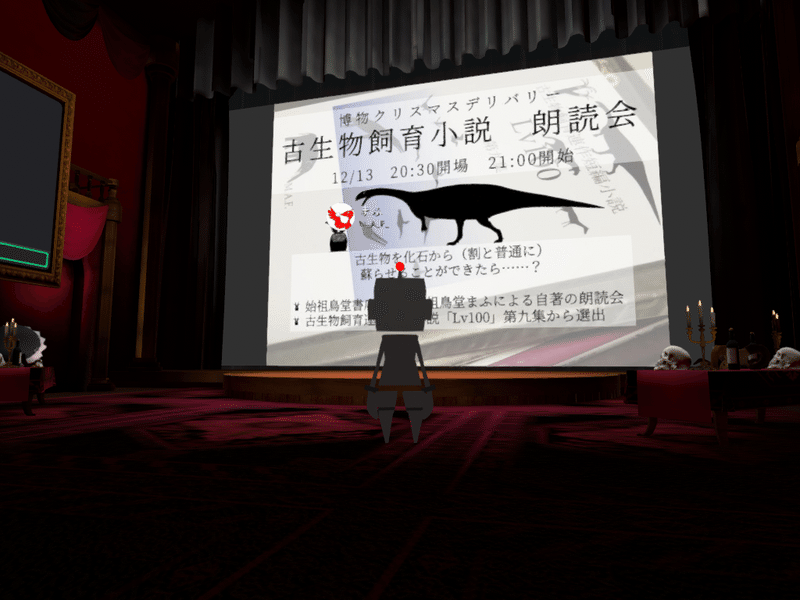

博物クリスマスデリバリー オンライン朗読会でした

去る12月13日、オンラインイベント「博物クリスマスデリバリー」にて開催される講演会のひとつとして始祖鳥堂書店初のオンライン朗読会が開かれました。

結論からサッと申しますと、ちょっとだけ不手際はあったもののお集まりいただいたかたがたに温かいお言葉とありがたいご感想いただけまして、大成功のうちに終わったと言ってよいと思います。今後も続けていくつもりです!

まずなぜ朗読会を開くに至ったか

今後も続けていく上で必要になりそうなので、一旦開催に至るまでを振り返ってみます。

まずこれまでの展示即売会では、普通に接客して自作小説の本を手売りしていました。普通の同人誌の即売なので、どういう創作なのかその場で軽く解説するという程度の会話でした。

いっぽう、竜が実在しているというていで研究成果として制作したものを展示するというギャラリーイベント「竜科学会」で、学界ポスター風の掲示物を学会発表風に解説するというのもやっていました。

このときは研究者になりきって、元々ポスターを作るときに考えていたこと以上の内容までスラスラお話することができたことに自分でも驚いたものですが、このときに自分の肉声を表現手段とすることに自信が付いたのでした。

それからあまり間を置かずに出かけたりイベントに参加したりしづらい状況になってしまったのもあって、世間的にも自分の時間の使いかたとしてもバーチャルに対する関心が高まり、自分が参加してきたイベントがバーチャルで開かれ、推しのVである九条林檎様が案内してくださる世界の広大さを目の当たりにするにつけ、自分でもバーチャルで何かしたい、それなら朗読会だ、ということになったのです。

そのことを上の記事で書いたりTwitterで言ったりしたところ、博物ふぇすてぃばる!運営のかたからお声がかかり、今回の開催が決まったのでした。

準備のこと

バーチャルSNS「Cluster」で使う空間を一から作って常設するのは大変なのですが、イベント会場として期間限定で設営するのは簡単なのです。しかし会場に映し出す本文のデータは必要です。

絵があんまり描けないからこそバーチャル空間でできることも朗読に限られるわけで、画像を作るのは一苦労です。幸い、今回の新刊である第九集を出すに当たって登場する古生物のシルエットを描いて解説や表紙に使うという試みをしているので、全体はただのPowerPointでもなんとかなりました。

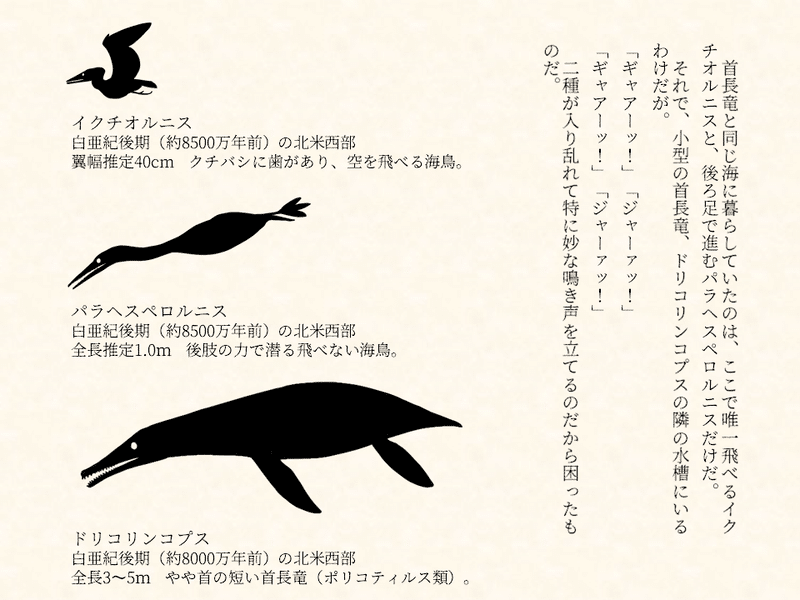

シルエットのおかげでこうやって種類ごとに出したり、

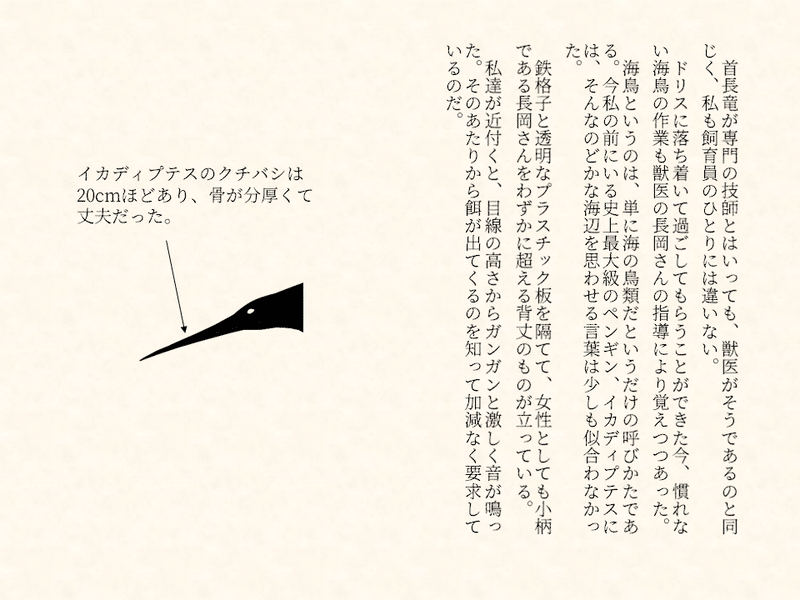

本文中で使っているネタの説明を出したりすることができます。

今回読むことにしたのは第六十四話(巨大ペンギンと小型の首長竜)と第六十九話(初期の恐竜ルーフェンゴサウルス)でした。

こうしてできた本文データを使って、本番になって初めてやるということがなるべくないように練習を行いましたが、ちょっと時間がいっぱいいっぱいなのと、意外と噛むのが気になったところです。紙に印刷して、自分で書いた文章にもかかわらずなんだか読み間違えてしまうところにルビや区切り目を書き込んで本番で使いました。

本番の様子

当日Cluster上の会場で待っていると、元々私の小説を読んでくださっているかたもおそらく初めてお名前を拝見するかたもいらしてくれて、10人強ほどのかたがお集まりくださったかと思います。

10人強各々のかたがたがチャット欄に書き込みを下さったり歩いたりエモーション(頭上にサムズアップやハートのアイコンが出る、あつ森でいうリアクション)を発してくださったりすると思いのほかにぎやかで、お客さんが来てくれたという実感が湧きます。

いざ本番というところで読んでみると、最初のほうにスクリーンに表示している本文を送るのを忘れて読み続けてしまったり、思ったより噛んだりといった細かな難は出てしまいました。

しかしなんとか大きな問題なくやり切り、ハートや拍手のエモーション、温かいお言葉、嬉しいご感想をいただくことができました。

「またやってほしい」「臨場感があった」等、自分が思い付きで始めたことの存在意義や価値を認めてくださったようで大変ありがたいです。

また、朗読の後にいただいたご質問(劇中でその古生物はどのくらい人気か、という内容でした)に一緒に考えてくださって的確な例えをいただいたのも、とても楽しくありがたいものでした。

今回作成したデータを流用してYouTubeで動画を公開するかもしれませんし、次の「どこでも博物ふぇす」に合わせてClusterでまた朗読会を開くかもしれません。どちらにしろ、また改良して続けていくつもりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?