同じ音を出しているのに音符の位置が全然違う・同じ楽譜なのに示す音が違う現象

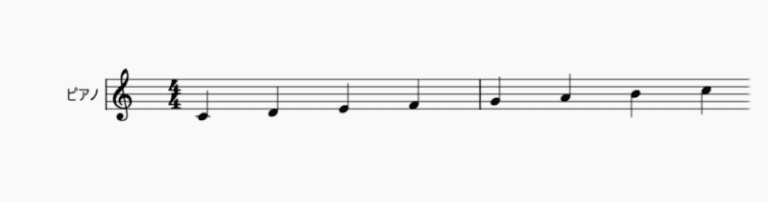

こちら、ピアノの楽譜です。

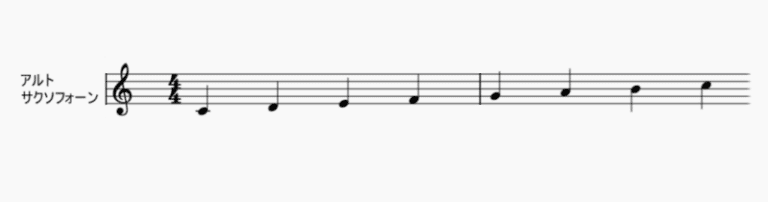

こちら、アルトサクソフォーン(アルトサックス)の楽譜です。

見た目は同じですね。

では今度は、ピアノの音を聞いてみましょう。

アルトサックスの音も聞いてみましょう。

同時に2つの音を聞いてみましょう。

あれ?なんかハモってない?

ハモってるということは

ハモってるということは、鳴ってる音が違うということ。

同じ見た目をしているのに、鳴ってる音はこんなに違います。

逆に、ハモらず同じ音を重ねるには、どんな楽譜にすればいいのでしょうか。

↓

↓

↓

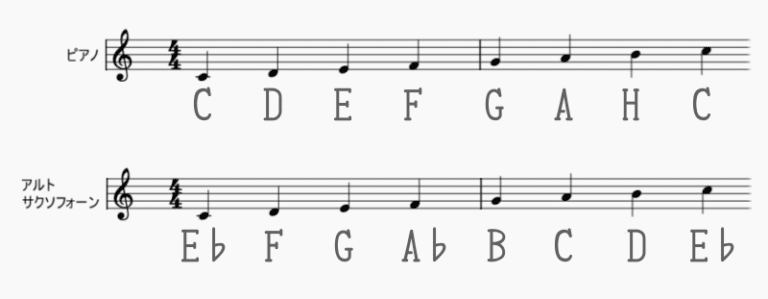

こうなります。

音符の位置が全体的に上がり、楽譜の見た目が変わりましたね。

音を聴くと、「ドレミファソラシド」が綺麗に重なっていることが分かります。

「同じ音なのに、楽譜の見た目がピアノとちがーう!!」というこのカルチャーショック、例えば「長らくピアノをやってきた人が管楽器に挑戦する」という場面で遭遇することがあります。

なぜ、こんなことが起こるのでしょうか。

同じ音なのに楽譜の見た目が違う?逆も然り!

実はこれ、演奏者への配慮の結果なんです。

ご存じの通り、世の中にはいろいろな種類の楽器があります。

いくつ種類があるかは分かりませんが、数えきれないほどあるということは確実でしょう。

そんなにたくさんの種類があれば、中には似たような構造や音色を持った、名付けるならば「兄弟楽器」のようなものもあります。

例えばサックス。

アルト・サクソフォン(アルトサックス)に比べると、

楽器の長さがより短く音域の高いソプラノ・サクソフォン(ソプラノサックス)、

より長く音域の低いテナー・サクソフォン(テナーサックス)、

もっと長くてもっと音域の低いバリトン・サクソフォン(バリトンサックス)、

もっともっと長くてもっともっと音域の低いバス・サクソフォン(バスサックス)

などがあります。

(ちなみに、さかなクンが氷結のCMで吹いてるのはバスサックスで、スカパラの谷中さんが吹いてるのはバリトンサックス。)

1つの楽器ではカバーしきれない音域や響きを表現するのに、兄弟楽器の存在はありがたいわけです。

で、こういう兄弟楽器って構造が同じゆえ、1人の人が複数の兄弟楽器を持ち替えて演奏することもあるんです。

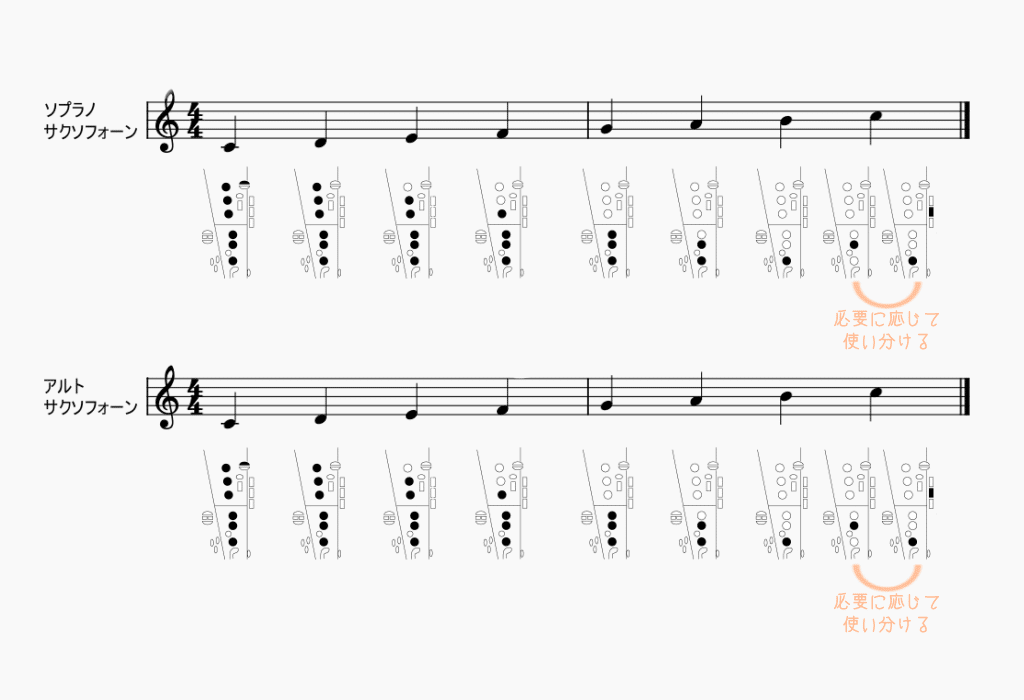

例えば、もしも1人の演奏者が、「ソプラノサックス」と「アルトサックス」を持ち替えて演奏する場合。

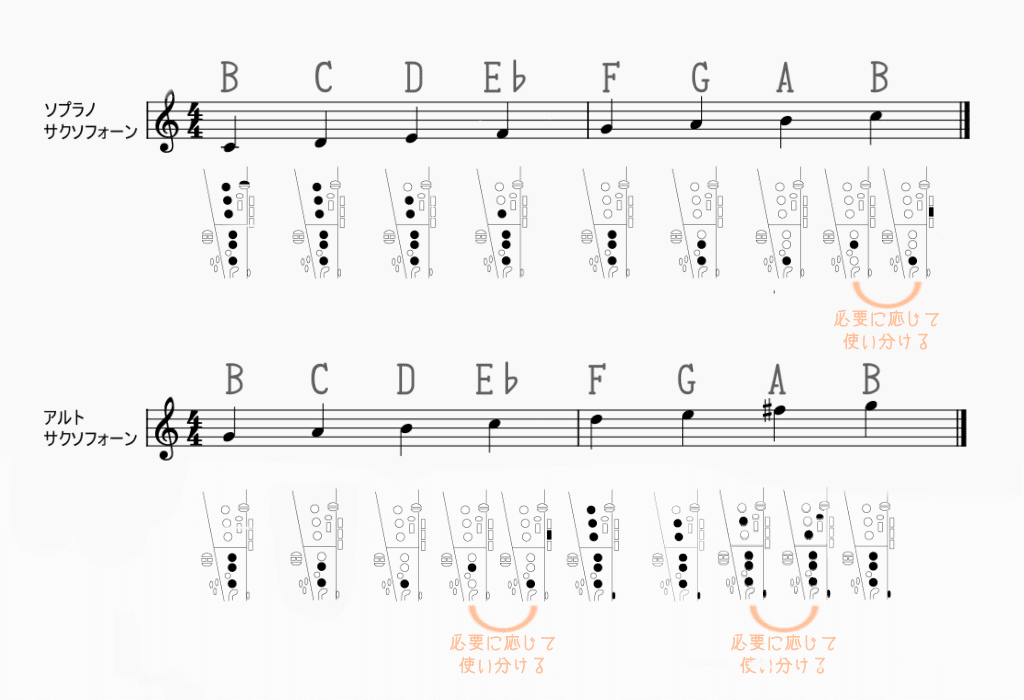

ソプラノサックスで、下記の譜面を演奏したとします。

アルトサックスでも、同じ譜面を演奏したとします。

では、この時のアルトサックスの指使いはどんな感じかというと…。

指使いが一緒なんです。

兄弟楽器とはいえ違う種類の楽器なのに。

指使いは一緒なんです!!

そのため、楽器を持ち替えてもわざわざ新しい指使いを覚える必要がないのが便利な点。

しかし、ここで1つ問題が。

もうお察しかと思いますが、同じ楽譜、同じ指使いでも、ソプラノサックスとアルトサックスでは聞こえてくる音が違うんです。

これはもう、構造上しょうがないものなのです。

同じ楽譜、同じ指使いなのは楽だけど、楽器の長さや太さやその他細かい構造上の違いがある以上、出るのは違う音なんです。

じゃあ、

「ソプラノサックスとアルトサックスで同じ高さの音を出したい!」

という時はどうなるのでしょう?

「兄弟楽器の特徴①」と逆のことをするため、こうなります。

(冒頭のピアノのくだりと同じようなことをしますが、)楽譜を見ながら確かめていきましょう。

例えば、アルトサックスの音を全て半音2つ分上げると、こうなります。

さらに半音2つ分上げると、

さらにさらに半音2つ分上げると、

さらにさらにさらに半音1つ分だけ上げると、

音符全体をずらすことで、同じ音になりました!

そしてやっぱり見た目が違う!

指使いも違う!

ということで、兄弟楽器に持ち替えて同じ音を出すには、楽譜の見た目や指使いの違いに向き合わないといけないということです。

同じ音なのに楽譜の見た目が違うっていうのは、こういう仕組みで起こるんですねー。

冒頭の話に戻りますが、「楽譜の読み方がピアノとは違う!」というカルチャーショックも、ここまでお話したようなタイプの楽器に起こります。

吹奏楽部の管楽器を例に挙げると…

私もこのカルチャーショックに直面するところでしたが、選んだ楽器がファゴットだったのでセーフでした。

なお、同じピアノ教室に通っていた友人はクラリネットを選んだので、そこそこ大変そうでした。

良き思い出です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?