終止符のない・・・

『終止符のない人生』という、ピアニスト・反田恭平さんの本をお借りした。

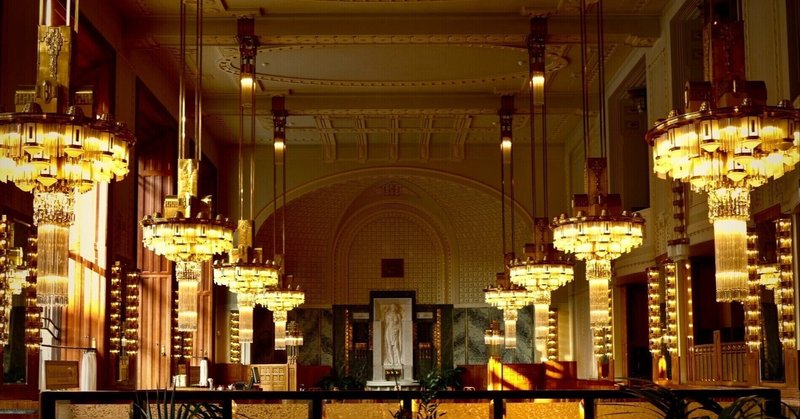

2022年7月21日サントリーホールで開かれたリサイタルのチケットが挟まれていた。

私もホールで聴いてみたいけれど、まだ、その機会は訪れない。

ある時、楽器の話をしていて、

「楽器の音色は、奏でる人の声に似ると聴いたことがある。」

と私が言ったところから、この話が始まった。

「肉体改造までするのよ。」

と、本の持ち主である方が教えてくれた。

コンクールではミリ単位どころか、1ミリ以下の精度で指を動かし、自分が表現したい音色を奏でる必要がある。自分の思うがままに演奏をコントロールし、精密機械のような精度で感情表現を形にするために、大胆な肉体改造が必要だった。自分の肉体を改造しなければ、ショパンの曲に没入し、ショパンに憑依することができない。

ピアニストは、指が命と思いがちだが、実は目に見えないところで全身の筋肉をくまなく動かして指先をコントロールしていることに、改めて気づく。

本によれば、「お腹がデップリ太っている体型のピアニストは、とてもふくよかで深みのある音を奏でるものだ。」とある。

反田恭平さんは、体幹を鍛え、上腕二頭筋や上腕三頭筋を鍛え、背筋、大胸筋も成長させたという。

するとどうなったか。

音が硬く無機質な印象に変わってしまったのだという。

マッチョ体型はショパンコンクールには向かないことがわかったため、一度筋肉をつけたあと、筋トレをやめて体に脂肪を蓄えていった。握手やハグをしたときにふくよかでフワフワした感触がある状態のほうが、ショパンの温かみと深みがダイレクトに伝わることがわかった。

演奏というのは、情動だけではなくて、その人全てなのだと思った。

「芸術家の役割は問うことであり、答えることではない」

という、チェーホフ(ロシアの劇作家)の言葉を引用していたのも、心に残る。

ピアニストは、音楽家が書き上げた譜面の行間を読み込み、音楽家が言いたかった意図を骨の髄まですくい取ろうとする。譜面を書き上げた時点で、音楽家の仕事はいったん終わる。演奏者は答えのない問いと向き合い、戦い続けなければならない。

軽いタッチで書かれているようで、ところどころに強さを感じる文章である。

ショパンコンクールへの挑戦もまた、ショパンとの終わりなき対話の成果だった。コンクールが終わった今も、「これがショパンの言いたかった正解だ」という明確な答えなんて出ていない。僕の演奏を聴いた聴衆の皆さんは、またそれぞれまったく異なった解釈をすることと思う。音楽を媒介して、皆さんの頭の中でさまざまな人生模様が交錯するはずだ。

読みながら、私はあることを思い出していた。

娘の学校の校長先生のお話だ。

それは、ショパンコンクールで何名かが必ず選ぶ、革命エチュードの話だった。

11月蜂起でワルシャワが陥落し、気持ちを叩きつけるようにショパンが書いたものであること。

皆が平和を希求しながら、当時の状況と今の状況が変わっていないこと。

ショパンは生きている間、ポーランドに帰ることはなかった、という話だった。

革命を聴けば、今のウクライナの方々の心情がわかるのではないか、というメッセージだった。

演奏者による解釈を通し、聴衆として何を感じるか。

自分なりに解釈もして、また感じたものから、出来事の背景に自分なりの問いを改めて見つけることは大事だ。

感性を育てることの大切さを思う。

人間は、今も昔も同じような過ちを繰り返している。

音楽とは・・・と考えると、いつも思い出す小説がある。

オーソン・スコット・カードの『無伴奏ソナタ』である。

書くこと、描くことを続けていきたいと思います。