『記憶する体』を読む#2 究極のローカル・ルール

前回は前口上を書かせていただいた。

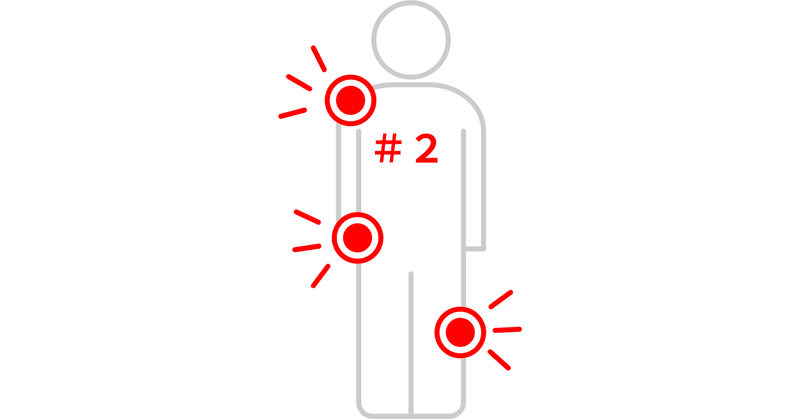

エピソード1でメモを取る全盲の女性がいると知って最初に思ったのは見えていたときの習性でつい書いてしまうのだろうということ。でも全然違っていた。彼女は書いているあいだ指で筆跡を確認することなく、さっき書いた場所に戻って強調するために数字や文字を丸で囲ったりアンダーラインを引いたりすることができるというのだ。しかも地図まで描ける。全盲になって10年もたっているのにだ。そのことを疑う気は毛頭ないのだが、いったいどうなっているのかが見えてこない。それでもう一度プロローグを読み直すことにした。

プロローグ:究極のローカル・ルール

本書を読んでいく前提として頭に入れておきたい事項を書き出してみた。

●体について研究する面白さは、合理的に説明がつかない部分が必ず残る。

●いかに他人から見れば不合理な内容だったとしても、私たちは、自分の体とつきあうために、さまざまな法則を見出さずには生きていけない。

●体にはある程度普遍的に妥当する合理的な法則もあるが、その一方でその人にしか適用しない、他の人から見ると不合理なローカル・ルールもある。身体の研究者としていつも圧倒されているのは、実はこの固有性の方だ。

●「固有性の圧倒」について、科学として扱うことができないものか……。そんな「もやもや」に対して答えを出そうとしたのが本書で、そのために選んだのが「記憶」というテーマである。

●体に刻まれた記憶が、その体においていかに作動するのかを「記憶とは何か」という普遍的な問いから演繹して考えるのではなく、個々のケースを丁寧に記述することによって、記憶が可能にしている「その体のその体らしさ」に迫りたいと考えた。

●特定の日付を持った出来事の記憶が、いかにして経験の蓄積のなかで熟し、日付のないローカル・ルールに変化していくか。記憶が日付を失う過程に注目する。川が川の動きによって作られていく。同じように、体も経験によって作られていく。そのようにして出来上がった、としか言いようがない体の歴史と固有性を記述していく。

●具体的には12人の方の体の記憶、11のケースを取り上げるが、本書の関心は、個々の障害そのものではなく、それぞれの体の固有性である。「△△という障害を持った体」ではなく「◯◯さんの体」としての迫力に迫る。

●健常者としての記憶が刻まれた体で、障害のある体を生きる。これが、彼らの体が二つあるように見える原因。「多重人格」ならぬ「多重身体」。一つの物理的な体の上で、健常者の体と障害者の体が重なり、固有のパターンをつくり出す。まさに記憶が生み出すハイブリットな体だ。

●体が複数化するのは、中途障碍者だけではなく、先天的に障害のある方でもハイブリッドな体を持つ人はいる。

●記憶は、その持ち主が生きていくうえで不可欠な道具や土台になることもあれば、妖怪のように居ついて本人を苦しめ混乱させる要因になることもある。ないはずの記憶が作り出されることもある。記憶は様々に位置づけれるが、共通しているのは本人とともにありながら、本人の意志を超えて作用すること。日付を持った出来事が、いつしか日付を失い、やがてローカル・ルールとして体の固有性を形づくるようになるまで。その「ともにありながらともにない」プロセス、体が作られる11の物語を、これから語ってみたい。

これまで記憶とか体については特に考えたこともなかったし知識も乏しいのでエピソード1のメモを取る全盲の女性を読みかけて挫折しそうになったけれど、体についての研究では合理的に説明がつかない部分が必ず残ることがわかって少し安心した。体が覚えているという現象でまず思い浮かぶのは自転車の乗り方だ。わたしは大人になってからはほとんど乗らないできたが、先日数年ぶりに乗る機会があった。もちろん練習なしでスムーズに乗ることができた。体が自転車の乗り方を記憶しているからだと思う。

この先、視覚を失ったらと想像してみた。ひとりきりで長い距離は無理だろうが、ある程度の広場であれば自転車には乗れるような気がする。歩けなくなったとしても、自転車の乗り方を言葉で伝えることもできそうだ。

メモを取ったり地図を描く全盲のわたしは依然想像できないままだが、究極のローカル・ルールがあればなんとかなるかもしれない。エピソード1に進もう!

次回へ続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?