フリーランス新法:政令・規則委任事項のたたき台を読む(前編:取引適正化部分)

本稿のねらい

以前から特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)の政令・規則への委任事項に関して、公正取引委員会所管の「取引の適正化」部分を検討する特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会(取引適正化検討会)や厚生労働省所管の「就業環境の整備」部分を検討する特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会(就業環境整備検討会)の様子について重要と思われるポイントごとで紹介してきた。

【これまでのフリーランス新法関係の記事】

就業環境整備検討会において、2023年10月31日に第4回会議が開催され、そこで「政省令の論点①」と「指針のたたき台①」が示され、また同年11月6日に第5回会議が開催され、そこで「政省令の論点②」と「指針のたたき台②」が示されていた。

そして、2023年11月14日に開催された取引適正化検討会の第6回会議において「検討会報告書たたき台」が示された。

就業環境整備検討会では報告書のたたき台という形では公表されていないが、概ね論点整理はできたように思われる。

そこで、今回は、現時点でわかる情報をもとに、フリーランス新法の政省令委任事項や指針に関して、取引適正化検討会や就業環境整備検討会の議論を整理することを目的とする。

本稿は取引適正化検討会の検討会報告書たたき台を対象とし(前編)、次稿において就業環境整備検討会の政省令の論点①②や指針のたたき台①②を対象とする(後編)。

取引適正化検討会のミッション

取引適正化検討会では、政省令委任事項のうち、特に重要度が高い、①フリーランス新法第3条第1項の書面等による明示事項と②禁止行為の対象となる継続的な業務委託の期間(同法第5条)の2点について、主に議論が行われてきた(と思われる)。

取引適正化検討会のミッションは、上記重要な2点のほか、その他フリーランス新法「第2章 特定受託事業者に係る取引の適正化」における条項により政令又は規則に委任されている内容を定めるための参考となるよう検討を行うことである。

検討会報告書たたき台

(1) 業務委託した際に明示しなければならない事項

フリーランス新法第3条第1項本文は、業務委託事業者(発注事業者)に対し、特定受託事業者(フリーランス)に業務委託をした場合、直ちに、給付内容・報酬額・支払期日等を書面等により明示しなければならないと定めている。

(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

第3条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(中略)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

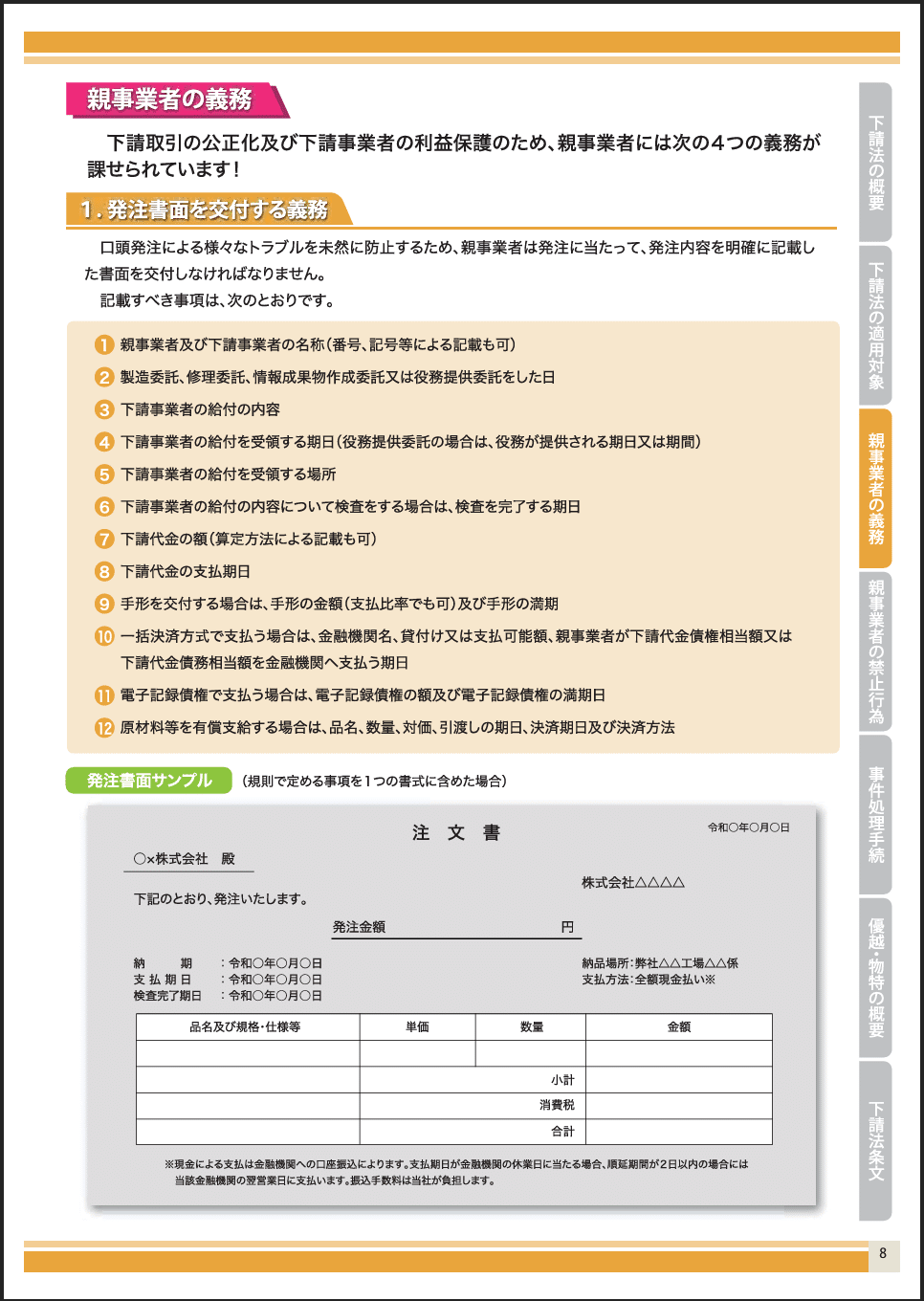

この趣旨は、①トラブル防止と②証拠としての活用の2点にあると説明されている。なお、下請法における書面交付義務(同法第3条第1項)も同旨である(公正取引委員会・中小企業庁「ポイント解説下請法」16頁)。

業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止する、それからまた、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用し得るということで、発注事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合に取引条件の内容等の明示をする義務を定めておるのが3条でございます。

そうである以上、トラブル防止やいざという場合の証拠として活用するに足る事項が明示されなければならない。

本法第3条は、業務委託をする際に当該業務委託契約の内容を明示させることによって、発注者とフリーランスとの間のトラブルを未然に防止する趣旨で規定されたものであるところ、下請法においても、同様に、トラブルの未然防止の観点から、発注時の取引条件等を記載した書面の交付を義務付けている。そのため、少なくとも下請法第3条の書面の記載事項とされている項目については、本法においても明示事項とすることが適当ではないか。

【参考】下請法第3条第1項・下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則(下請法第3条規則)第1条第1項

なお、「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会 これまで(令和元年6月中間整理以降)の議論のご意見について」9頁においては、「自営型テレワークガイドライン」の記載事項を参考とすることが提言されていた。

【参考】自営型テレワークガイドライン

▶ 発注事業者・フリーランスの名称

この点、発注事業者・フリーランスともに紛争が生じた際に必要であることから実際の氏名等が明示されるべきであるとする考え方もある。

これに対しては、「フリーランスに係る取引は実際の氏名等を開示しない形での取引が非常に多く、実際の氏名等を明示事項とすべきでない、トラブル防止に必要な事項と紛争解決に必要な事項は分けて考えるべき」とする考え方もある(検討会報告書たたき台1頁)。

フリーランス新法第3条第1項と同旨の下請法第3条第1項・下請法第3条規則第1項第1項においても、「親事業者及び下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって親事業者及び下請事業者を識別できるもの」(同項第1号)であれば足りるとされていることから、発注事業者とフリーランスを識別できる事項が明示されれば問題ないと考えられる。

▶ 知的財産権の帰属等

この点、フリーランスから発注事業者への「給付の内容」に知的財産権が含まれる、つまり既存の知的財産権や当該発注に伴い新たに発生する知的財産権がフリーランスから発注事業者に移転(譲渡)・許諾される場合、それは「給付の内容」の一部として明示されなければならない。

【参考】下請法における知的財産権の譲渡等の取扱い

そこで、検討会報告書たたき台においては、次のような提案がされている。

①特定受託事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾等が発生する場合には明示事項とする「給付の内容」に含まれることをガイドライン等で明確にするとともに、

② 当該知的財産権を無償で譲渡・許諾させられる場合や、当該情報成果物の二次利用について特定受託事業者が知的財産権を有するにもかかわらず収益が配分されない場合等における考え方を明らかにすることとしてはどうか。

下請法に準拠する形であるが、平仄を合わせることがステークホルダーにとって望ましい。

※赤枠は筆者追加

【参考】独占禁止法における情報成果物にかかる権利等の一方的取扱い

▶ 納品・検品方法(納品・検収基準)

この点、納品・検品方法(納品・検収基準)を「明示しない場合には受領拒否や支払遅延等が発生するおそれがある」(検討会報告書たたき台2頁)との考え方もある。

他方、「受領拒否や支払遅延等のトラブルを防止するためには、明示事項として義務付けられる『給付の内容』を明確化することで足り」、「納品・検収方法について重ねて明示事項として義務付けることは、業務委託事業者、すなわち発注者の立場にもなり得るフリーランスに対して発注時に過大な負担をかけることになりかねないため、納品・検収方法について明示事項として義務付けることが必要とまでは考えられないのではないか」との考え方もある(検討会報告書たたき台2-3頁)。

取引条件の明示義務における給付の内容といたしましては、特定受託事業者の給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載をする必要がございますところ、その明示に当たりましては、作成、提供すべき成果物の内容、仕様を特定受託事業者が正確に把握することができる程度に具体的に明示をする必要があるというふうに考えてございます。

なお、自営型テレワークガイドラインによれば「成果物の納品先及び納品方法」も契約条件の文書明示内容に含まれている(同4頁)。

▶ 交通費・宿泊費・材料費等の諸経費

実態調査においては「業務遂行上明示することが望ましいとの回答は多かったものの、特定受託事業者が取引先に対して明示を求めると、発注控えや取引が損なわれる懸念があるとの回答も一定程度見られた」とのことであり、「諸経費について明示事項として義務付けることが必要とまでは考えられないのではないか」とされている(検討会報告書たたき台3頁)。

他方、「報酬から控除される可能性があり負担の有無・その範囲について明示が必要」との考え方もあり、「『報酬の額』の考え方の明確化を通して、例えば、諸経費が『報酬の額』に含まれるのかどうかを明記しておくことが望ましいといったように、諸経費に係る考え方を明らかにすること」が提案されている(同上)。

なお、自営型テレワークガイドラインによれば「注文者が負担する通信費、送料等仕事に係る経費において、注文者が負担する経費がある場合には、あらかじめその範囲を明確にしておくこと」とされている(同5頁)。

▶ 違約金・罰金

この点、違約金や罰金に関する合意の有無や報酬からの減額等についてトラブルを予防するという観点からは、違約金や罰金についても明示されていることが望ましいはずである。

しかし、受注側の立場で「明示事項が細かく規定されると、発注者に有利な契約条件が増えかねない」との懸念がある(検討会報告書たたき台3頁。なお、下記【参考】も参照)。また、「本法は、業務委託事業者、すなわち発注者の立場にもなり得るフリーランスにも明示事項の明示を新たに義務付けるものであり、そのようなフリーランスに対して発注時に過大な負担をかけることになりかねないことから、明示事項として義務付けることが必要とまでは考えられないのではないか」との考え方もある(同上)。

そのため、「不当な違約金の額を差し引いた報酬の額を支払う場合には減額として問題となるなど、本法第5条に定める遵守事項に関する考え方を明らかにすることとしてはどうか」と提案されている(同上)。

しかし、後に触れるように、フリーランス新法第5条の対象となる業務委託は政令で定める期間以上のものである必要があり、すべての業務委託が対象となるわけではない点には留意が必要である。もっとも、比較的短期の業務委託の場合、違約金や罰金が発生するリスクは比較的長期のそれに比べて低いとはいえるかもしれない。

なお、自営型テレワークガイドラインによれば「成果物に瑕疵がある等成果物又は役務の提供が不完全であった場合やその納入又は提供が遅れた場合等、自営型テレワーカーの責任により、契約書に定めた内容が履行されなかった場合には、注文者は自営型テレワーカーに成果物の完全履行のため補修を求めることや、生じた損害の賠償の請求をすることがあり得るので、その場合の取扱いについて自営型テレワーカーの責任を含めあらかじめ明確にしておくこと」とされている(同6頁)。

【参考】

立証責任が親事業者や発注事業者にある場合、例えば、下請事業者やフリーランスの事情による中途解約に関し違約金が設定されているような場合、その違約金の支払いの合意を立証しなければならないのは親事業者や発注事業者であり、口約束ではそれも困難なため、このようなケースでは下請事業者やフリーランスにとって取引条件が明確ではないことは特段不利益ではない(むしろ踏み倒すことができ有利)。

このように考えると、一部識者が提案する中途解約時の費用や違約金の定めについて書面等による明示事項に追加されることはないと考えられる。

(もちろん、中途解約を不相当に制限することを制約する趣旨でのルール作りを否定するものではない)

▶ その他(業務委託に係る契約の終了事由・中途解除の際の費用等)

この点、現時点では下請法のルールにおいても、解除事由を含む契約の終了事由や中途解除の際の費用について明示することは求められていない。

他方で、フリーランス新法を国会に提出するに際して行われたパブコメに付された「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」においては、一定期間以上の継続的な業務委託を行う場合は「契約の終了事由」や「契約の中途解除の際の費用」等を書面等に記載しなけれならないという案が出されていた(同1頁)。

しかし、フリーランス新法に関する政府当局の見解によれば、当面は解除事由を含む契約の終了事由の明示は求めないとのことである。

委員おっしゃったように、パブリックコメントの段階では、契約の終了事由ということについては継続的業務委託を行う場合の記載事項として検討をしているような形でパブリックコメントに供したということは事実でありますけれども、まずは今の枠組みの中で考えさせていただいたその後の取扱いということにさせていただきたいと思います。

また、受注側の立場で「明示事項とすることでかえって発注者側に有利な内容の契約書のひな形が使用される可能性が想定され、必ずしも受注者(フリーランス)側にとって有利に働くとはいえない」との懸念もある(検討会報告書たたき台4頁)。

※赤枠は筆者追加

そこで、「途中解除の際の費用や、やり直しが生じ得る場合の条件・範囲に関して、公正取引委員会においては、フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、発注者がフリーランスに対して、費用を負担せずに発注を取り消し、又はやり直しをさせる場合には、不当な給付内容の変更及び不当なやり直しとして問題となるなど、本法第5条に定める遵守事項に関する考え方を明らかにすることとしてはどうか」と提案されている(検討会報告書たたき台4頁)。

しかし、後に触れるように、フリーランス新法第5条の対象となる業務委託は政令で定める期間以上のものである必要があり、すべての業務委託が対象となるわけではない点には留意が必要である。もっとも、比較的短期の業務委託の場合、一方的な中途解除が発生するリスクは比較的長期のそれに比べて低いとはいえるかもしれない。

(2) 禁止事項の規制対象となる業務委託の期間

▶ 継続性の要件が求められる趣旨

発注事業者がフリーランスに対し一定期間以上の期間行うことになる業務を委託をした場合、一定の不当な行為が禁止される(フリーランス新法第5条第1項)。

(特定業務委託事業者の遵守事項)

第5条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第2条第3項第2号に該当する業務委託をした場合にあっては、第1号及び第3号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

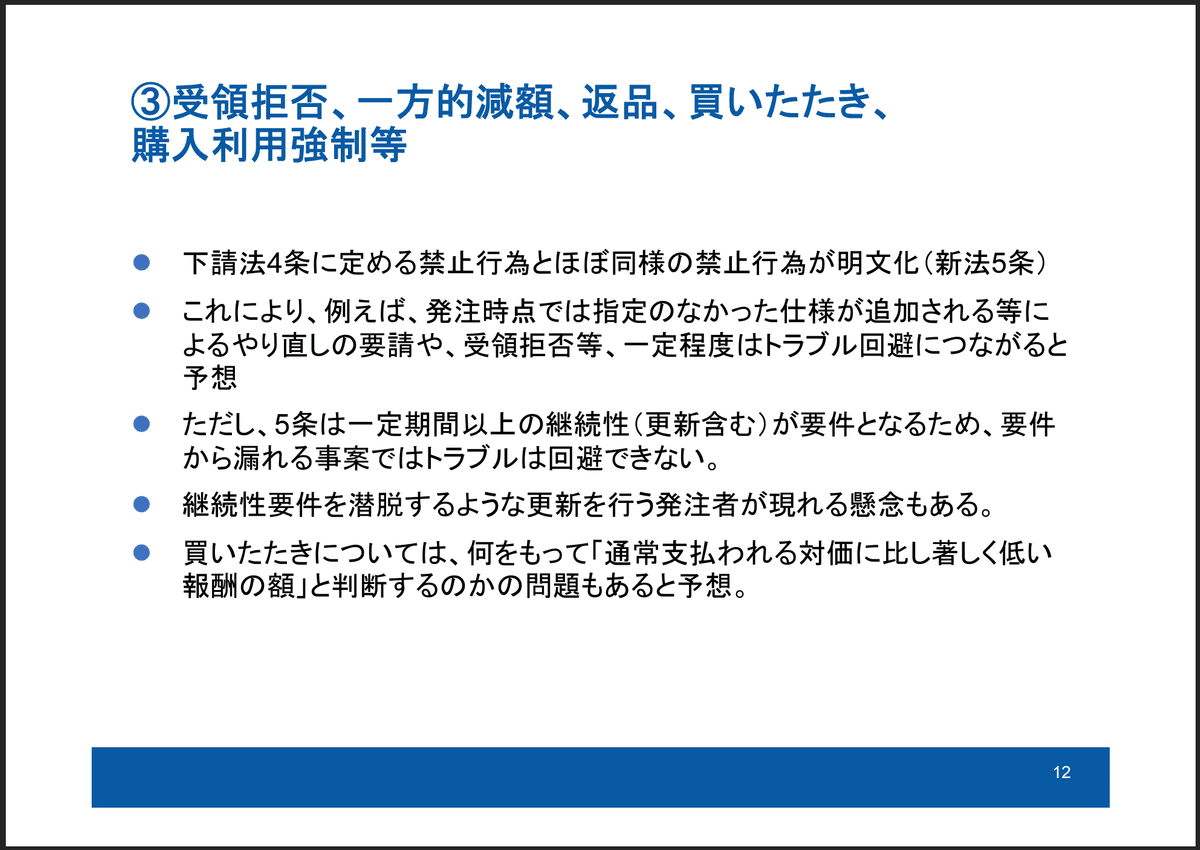

ここで禁止される行為とは、フリーランスの帰責事由がないにもかかわらず、給付の受領を拒否すること(フリーランス新法第5条第1項第1号)や報酬を減額すること(同項第2号)であり、基本的に発注事業者側に正当性がない不当な行為である。

そのため、一定期間以上の期間行うこととなる業務という限定をせず、一律不当な行為を禁ずるのが本筋である。また、このような継続性の要件を求めると、後述する「契約の更新」の論点を惹起することになり、極めて事態を複雑にする。

なお、フリーランス新法のうち、特に「第2章 特定受託事業者に係る取引の適正化」部分が参考とする下請法第4条の禁止行為の対象に継続性の要件は課されていない。加えて、独占禁止法第2条第9項第5号の優越的地位の濫用においても継続性の要件が求められているのは「購入・利用強制」(同号イ)と「経済上の利益提供強制」(同号ロ)の2パターンのみであり、受領拒否等(同号ハ)のパターンには求められていない。

【参考】独占禁止法上の優越的地位の濫用の考え方(継続性の観点)

1 我が国における事業者間の役務の委託取引においては、特定の事業者間で継続的な取引が行われる場合がある。多くの委託者が継続的な取引を行っている場合には、一般に、受託者が取引先を変更することが困難となりがちであるほか、役務の提供に当たっては、個々の委託者ごとに異なったノウハウや設備を必要とする場合もあって、受託者は既存の取引関係をできるだけ維持しようと努めることとなりがちである(注5)。

(注5) 優越的地位の濫用行為は、継続的な取引関係を背景として行われることが多いが、継続的な取引関係にない事業者間で行われることもある。

2 役務の委託取引において委託者が受託者に対し取引上優越した地位にある場合とは、受託者にとって委託者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、委託者が受託者にとって著しく不利益な要請等を行っても、受託者がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、受託者の委託者に対する取引依存度、委託者の市場における地位、受託者にとっての取引先変更の可能性、その他委託者と取引することの必要性を示す具体的事実(取引当事者間の事業規模の格差、取引の対象となる役務の需給関係等)を総合的に考慮する。

そこで、この「継続性の要件」が定められる趣旨が問われる。

発注者側に適正な取引を行っていただくことが重要になります。

この点、本法案では、5条で、特定業務委託事業者の遵守事項が定められております。ここで言う遵守事項、これにつきましては、例えば、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒む、報酬の額を減ずる、こういった、ある意味、当たり前にやってはいけないことが定められています。にもかかわらず、その対象となる事業者は、1項で、政令で定める期間以上の期間、業務委託を行う、つまり、継続性のある特定業務委託事業者に限定をされております。

この継続性の要件を求めた趣旨は何なのか、お伺いします。

これに対して、中小企業庁(?)は次のように回答している。

事業者取引における契約自由の原則の観点から、事業者取引に関する規制に基づく行政の介入というものは最小限にとどめるべきであることにも留意が必要でございます。発注事業者に対し、重過ぎる負担が生じることのないよう、また、これにより特定受託事業者への発注控えが生じる、こういったことがないよう、規制は必要最小限とする必要があると考えてございます。

この点、一般に、契約期間が長くなるほど、発注事業者と受注事業者との間で経済的な依存関係が生じ、それを利用されて不利益を受けやすい傾向にあると存じております。現に、内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査におきましても、主な取引先との契約期間が長くなるほど、取引先から不利益な行為を受けやすいという実態がございます。

このため、本法案においては、一定の期間にわたって継続する業務委託のみを対象として、受領拒否等の禁止義務を課すこととしたところでございます。

また、取引適正化検討会における資料では次のように趣旨が説明されている。

※赤線は筆者追加

正直何を言っているのかわからない。

発注事業者に「重すぎる負担」を課すことでフリーランスへの「発注控え」が生じる可能性があるため規制は必要最小限にするということであり、規制を最小限にすること自体に異論はないが、果たして「重すぎる負担」なのだろうか。

繰り返しだが、フリーランス新法第5条第1項各号や同条第2項が禁ずる行為はフリーランスに帰責事由がないにもかかわらず給付の受領を拒否することや不当な要求を行うことであり、こういった不当な行為を禁止することが「重すぎる負担」とはどういう了見だろうか。

たしかに、対等な事業者間であれば、不当な要求を受けた場合にはきっぱり拒絶するなり、一定の法的措置を講じたりすることができるが、奇しくも中小企業庁(?)がいうように発注事業者とフリーランスの間には「情報収集力や交渉力、こういった観点で構造的に格差が生じやすい」ことから、法が介入することによりその格差を是正し、私的自治・取引自由の原則を貫徹することが必要とされているのではないだろうか(参考:消費者契約法)。

本法案は、従業員を雇わず一人の個人として業務を行う特定事業者については、組織たる発注事業者との関係で、情報収集力や交渉力、こういった観点で構造的に格差が生じやすい、こういうことに鑑みまして、広く保護を及ぼしているものでございまして、下請代金法の規制対象となっていない資本金1000万以下の小規模な発注事業者であっても、従業員を使用していれば規制が及ぶということでございます。

このように外形的・構造的な格差に着目して禁止行為を定めているのがまさに下請法である(資本金や出資の金額で判断)。下請法を補完する趣旨のフリーランス新法「第2章 特定受託事業者に係る取引の適正化」においてなぜ下請法同様の発想ができないのか、まったく理解できない(中小企業庁はフリーランスのためではなく、フリーランスに業務を発注する中小企業の利益のために動いている!?)。

なお、もしこれを「重すぎる負担」としてフリーランスへの「発注控え」を行うようであれば、むしろ歓迎されるべき事態である。

▶ 継続性の要件が求められるとしてその期間

フリーランス新法制定時には、継続性の要件の期間として、次のとおり、3か月から6か月が想定されていたところである。

今答弁で述べていただいたような趣旨からしますと、保護対象は不当に狭くならないように、この継続性の要件は、ある程度短期間に設定すべきと考えます。

この5条1項の、政令で定める期間以上の期間について、どのくらいの期間を想定しているのか、答弁を求めます。

政令で定める期間については、先ほど申し上げましたアンケート調査も踏まえますと、主な取引先との契約期間が3か月を超えて6か月といった長期となるほど、取引先から不利益行為というものを受けやすいという傾向が見られますので、これも一つの参考として検討することとしてございます。

この具体的な期間につきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、規制対象となる小規模な発注者の負担の程度や規制の実効性、こういったもののバランスを踏まえまして、今後、関係者の意見をよく確認しながら、フリーランス取引の実態に即した期間というのを設定してまいりたいと考えてございます。

取引適正化検討会では、次のように継続性の要件の期間を短期(1か月程度)とすることに賛成する意見が多かったようである(検討会報告書たたき台5頁)。

本法の未然防止効果を広く効かせるためには、本法第5条の規定の対象となる業務委託の期間は1か月とすることが妥当

同様の規定内容を有する下請法には期間に関する規定がないことを踏まえれば本法において業務委託の期間を長く設定する必要はない

個人であるフリーランスにとって報酬は生活の原資であり1か月の業務委託であっても減額等が行われる影響は大きいため、業務委託の期間は1か月とすべき

本法第5条の減額や買いたたき等を禁止する規律は、特定業務委託事業者が当然に遵守すべきものであって、期間を長く設定し対象を限定する積極的な理由はない

そこで、「本法第5条の規定の対象となる業務委託の期間(特定業務委託事業者が業務委託をした日を『始期』、特定業務委託事業者が業務委託に係る給付を最後に受領することとなる日を「終期」とする期間)は『1か月』とする方向とすることが適当ではないか」と提案されている(検討会報告書たたき台5頁)。

なお、これに対して、「発注者となる小規模事業者に混乱が生じる恐れがあるため」継続性の要件の期間を長期スタートし、徐々に1か月程度にするソフトランディングを求める意見もあったようである(同上)。

不当な行為を禁ずることの「混乱」とは一体…(呆)

▶ 契約の更新の考え方

フリーランス新法第5条第1項は、継続性の要件について、ワンショットの契約期間が政令で定める期間以上の期間であることのほか、契約の更新により通算で政令で定める期間以上の期間であることを含むと定めている。

(特定業務委託事業者の遵守事項)

第5条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(中略)をしてはならない。

なお、この「契約の更新」についてはフリーランス新法第13条が定める「継続的業務委託」の要件でも整理が必要となる。

この「契約の更新」についての論点は、時的視点と質的視点からの2点であり、具体的には、次のとおり、空白期間がある場合のクーリング(論点①)と期間を通算すべき契約の同一性(論点②)である。

【論点①】空白期間がある場合のクーリング

空白期間を認めず常にクーリングされる設計とすれば、容易に脱法が可能となる。例えば、本来は連続3か月必要な業務だとして、それを29日+1日(空白)→29日+1日(空白)→29日+1日(空白)の3セットに分ければフリーランス新法第5条の適用はない。

そうすると、「断続的な発注を行うことによる本法の脱法行為を防ぐべく空白期間は一定程度認めるべき」とする意見に賛成すべきである(検討会報告書たたき台5頁)。

この場合に、どの程度の空白期間を「契約の更新」として通算すべきか。

参考となるのは労働契約法上の「有期労働契約の無期転換ルール」(同法第18条)に関する「通算契約期間」における「空白期間」(同条第2項、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令)である。

【参考】通算契約期間のクーリング

※現行の「労働契約法改正のあらまし」とは体裁等が異なる点に注意

労働契約法におけるクーリングの考え方は、対象となる有期労働契約の契約期間の1/2以上の空白期間がある場合、クーリングされる、つまり契約期間の通算がリセットされるというものである。

これをそのまま援用すると、フリーランス新法第5条第1項の継続性の要件として求められる期間は1か月となる見込みであるから、その1/2である2週間(あるいは15日)以上の空白期間がある場合にクーリングされる、つまり「契約の更新」に該当しないことになる。

この場合、上記例を使って考えると、本来は連続3か月必要な業務だとして、フリーランス新法第5条の適用を免れるべくクーリングさせようとすれば、29日+15日(空白)→29日+15日(空白)→29日+15日(空白)の3セットが必要となり、合計で132日(4か月と12日)となる。連続3か月が必要な業務で断続的に4か月と12日の業務遂行で意味があるのかどうか。脱法行為を行うインセンティブがあるのかどうか。

基本的には脱法行為を防ぐため、「本法第3章(特定受託業務従事者の就業環境の整備)にも同様に契約の更新に関する規定があることから、公正取引委員会においては、厚生労働省等と十分に調整を行った上で、一定の空白期間が存在する場合であっても契約の更新とすること及び当該空白期間は固定した日数とするなど分かりやすいものとすることとしてはどうか」と提案されている(検討会報告書たたき台5頁)。

【論点②】期間を通算すべき契約の同一性

仮に時的視点から期間が通算されるとしても、質的にまったく異なる業務が発注される場合にまで期間を通算すべき合理的な根拠はない。

そこで、期間を通算すべき契約の同一性が認められる場合について検討することが必要となる。

たしかに、フリーランス新法第5条第1項は「当該業務委託に係る契約の更新により」と定めており、継続性の要件で求められる期間に「契約の更新」による期間通算を含めた趣旨を無視して形式的に考えると「同じ委託事業者からの業務委託であれば原則として『当該業務委託に係る契約の更新』と認めるというのは法解釈上不自然であり、給付内容の同一性に関する判断基準を基に判断することが妥当」(検討会報告書たたき台5頁)と誤解することもやむを得ない。

しかし、継続性の要件で求められる期間に「契約の更新」による期間通算を含めた趣旨はいうまでもなく脱法防止である。(継続性の要件など求めるから脱法防止が必要となっており頭が悪すぎる本末転倒な点は措く)

脱法を防止するためには広く網をかける必要があり、給付の同一性だけで判断するのは危険がある。もちろん、給付の同一性が認められれば十分ではあるが、必要条件としては、同じ発注事業者(その実質的に支配するグループ会社等を含む)からの発注であることのみで足りると考える。

この点に関しても、【論点①】空白期間がある場合のクーリング同様、「公正取引委員会においては、厚生労働省等と十分に調整を行った上で、契約の同一性に関する判断基準を明確化することとしてはどうか」と提案されている(検討会報告書たたき台6頁)。

【Note】基本契約+個別契約の場合

基本契約において、各個別契約に共通する事項をあらかじめ定め、個別の業務内容や報酬の額等については各個別契約を締結することで合意するという場合がある。

例えば、頻度としては月に1回くらいの発注にすぎないとしても、その基本契約において契約期間や有効期間が6か月とか1年とかになっていると(加えて自動更新条項なんかもあり得る)、継続性の要件を満たすものも出てくる。

業務委託契約の中には、委員御指摘のように、個別契約に共通して適用される条件を基本契約で定めまして、発注者が具体的な仕事を委託する際に、当該基本契約に基づき個別契約を締結して仕事を依頼するという契約形態がございます。

そのような場合に、基本契約で給付の内容や報酬の額などの主要な取引条件を定めているのであれば、基本契約も業務委託契約の一部をなしているものというふうには考えてございます。

このため、これはフードデリバリーに限った話ではございませんけれども、基本契約も業務委託契約の一部をなしていると判断される場合には、会員登録と個別の発注、それぞれの契約の内容、条件を勘案して3条や5条の規律を適用するということを想定しております。

継続性の要件を満たしたからといって、何らか規制が増えるというより、不当な行為を明示的に禁じられたに過ぎないのであって、この点に関しては、政府見解のとおりで異論ない。

Q. 登録をするのみで稼働していない配達員も存在するとのことだが、基本契約を締結した時点からその業務委託を行ったものと捉えた場合に何か問題になることがあるか、禁止事項のうち、稼働していないアカウントに対して実際に発生することが想定されるケースや禁止行為にされると問題が生じるような行為はあるか

A. 実態面では特に問題はないが、将来的に新たな義務が課されるような場合には、稼働していない者に関して実態面で齟齬が生じる可能性もあり得る

※Q&A方式へ筆者改変

(3) その他

▶ フリーランス新法第3条関係

フリーランス新法第3条関係のうち、明示事項以外にも合計3つの省令委任事項が残っている。

(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

第3条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。(略)

2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

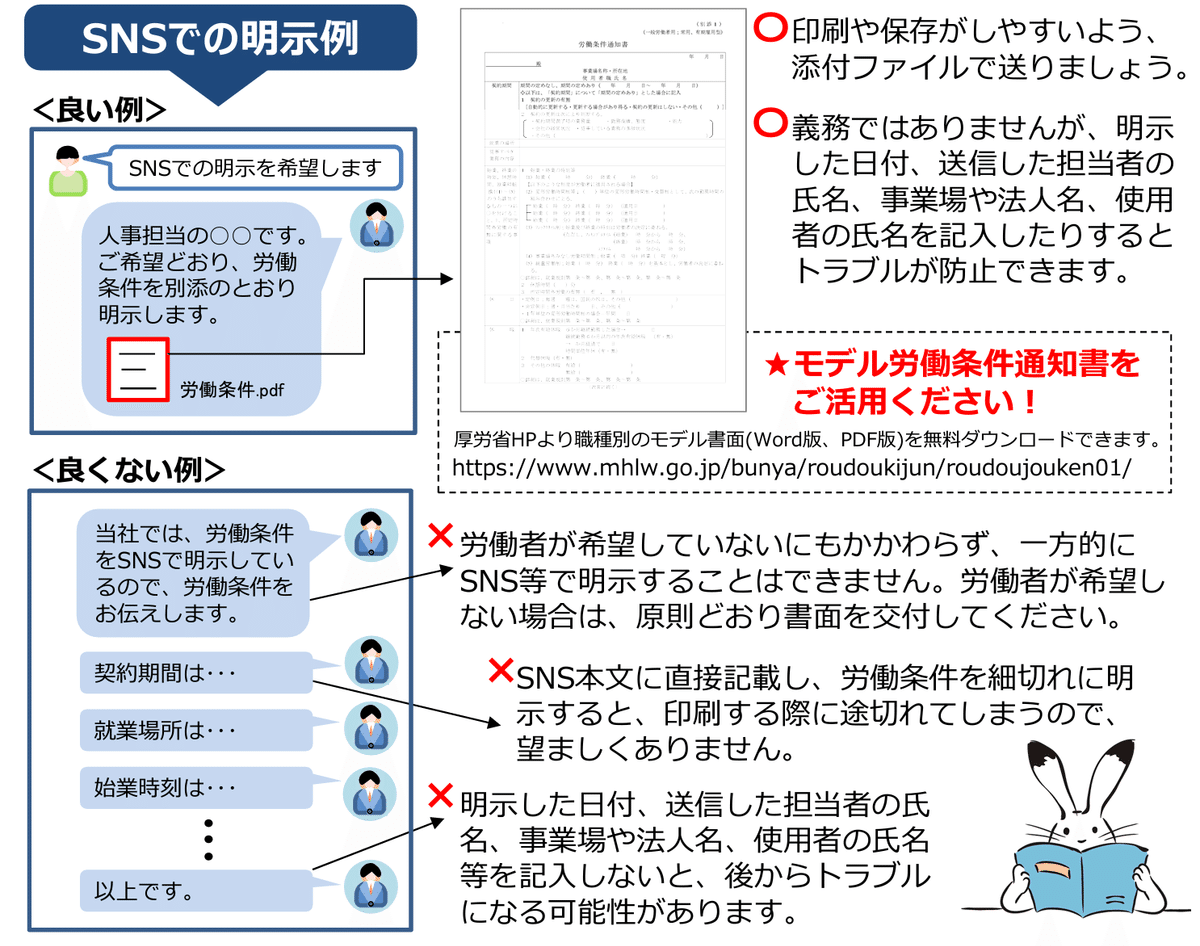

【委任事項①】電磁的方法により明示する場合の具体的方法

これまでの法制(下請法・労働基準法)との関係や実務との関係を踏まえると、次の3つが考えられるが、いずれの方法であっても、フリーランスが電磁的記録(ファイル)を出力して書面を作成することができる方式であることが必要となるはずである(下請法第3条の書面の記載事項等に関する規則第2条第2項)。

電子メールでファイルを送信し受信させる

SNS等のDM機能でファイルを送信し受信させる

発注事業者のウェブサイト(ホームページ等)を閲覧させ、ファイルをダウンロードして保存させる

【参考】

そこで、「フリーランスに係る取引においては、メール(クラウドメールサービス含む。)のほか、オンラインストレージサービス、SNS等多様な媒体が取引上のやり取りを行う際に使用されている実態があることから、SNSも含めて電磁的方法を広く認めることが適切ではないか」、「公正取引委員会においては、送信データを事後的に削除できる媒体を使用する際の留意点(明示事項が示された際のメッセージのスクリーンショット機能を用いた保存等を受注者側で行うことの推奨等)を明らかにすることとしてはどうか」と提案されている(検討会報告書たたき台7頁)。

前者の提案のように電磁的方法を広く認めることには賛成するが、後者の提案のようにスクリーンショット等をとることを推奨することは賛成し難い。

フリーランス新法第3条第1項の趣旨には、トラブルの予防のほか、トラブルが生じた場合に証拠として活用することが含まれている。

そのため、「送信データを事後的に削除できる媒体を使用する」こと自体は妨げられないとしても、受信したフリーランスが印刷や保存しやすいようにPDF等の添付ファイルで送信するよう発注事業者に推奨すべきではないか。

第5条

4 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(…「電子メール等」…)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2 電子メール等による電磁的記録の提供に係る留意事項

(1) 書面の交付に代えて電子メールにより電磁的記録の提供を行う場合は、下請事業者の使用に係るメールボックスに送信しただけでは提供したとはいえず、下請事業者がメールを自己の使用に係る電子計算機に記録しなければ提供したことにはならない。例えば、通常の電子メールであれば、少なくとも、下請事業者が当該メールを受信していることが必要となる。また、携帯電話に電子メールを送信する方法は、電磁的記録が下請事業者のファイルに記録されないので、下請法で認められる電磁的記録の提供に該当しない。

(2) 書面の交付に代えてウェッブのホームページを閲覧させる場合は、下請事業者がブラウザ等で閲覧しただけでは、下請事業者のファイルに記録したことにはならず、下請事業者が閲覧した事項について、別途、電子メールで送信するか、ホームページにダウンロード機能を持たせるなどして下請事業者のファイルに記録できるような方策等の対応が必要となる。

【参考】チャットについて

仲介プラットフォームを利用した場合の明示方法

例えば、フードデリバリープラットフォームにおいて注文者(個人消費者)が飲食店に注文を出し、その飲食店が配達業務を配達員に発注する場合、飲食店が発注事業者、配達員がフリーランスに該当し得るが、飲食店がフリーランスに取引条件を明示しなければならないのか、それともプラットフォーム上で明示できるのかが論点となる。

この点、政府当局の見解としては、次のとおりであり、プラットフォームのような仲介事業者を利用する場合には、発注事業者が仲介事業者を介してフリーランスに取引条件を明示することも認められるとのことである。

例えば、今御指摘のようなケースにおきましては、飲食店が飲食物の配達を配達人に業務委託をしたというような場合には、当事者の名称、料理を受け取る場所、料理の配達先、配達する日時、報酬の額などを明示することになると考えておりまして、仲介事業者を利用する場合には、飲食店が仲介事業者を介して配達人にこれらの事項を明示するということも認められると考えてございます。

フリーランス新法第3条第1項の趣旨であるトラブル予防・証拠としての活用に照らせば肯ける解釈である。

【委任事項②】書面交付請求があった場合の交付方法

発注事業者は、取引条件を電磁的方法(電子メール等)により明示した場合において、フリーランスから書面の交付を求められたときには、遅滞なく、書面を交付しなければならない(フリーランス新法第3条第2項本文)。

これは、下請法や労働基準法においては取引条件や労働条件の明示は原則として書面で行う必要があり、例外的に下請事業者や労働者の承諾や希望があった場合に限り電磁的方法により明示を行うことができるという建付けとなっているのに対し(下請法第3条第2項、労働基準法施行規則第5条第4項)、フリーランス新法においては取引条件の明示は書面又は電磁的方法で可能とされており、フリーランスの承諾や希望がなくとも電磁的方法による明示が可能である。

そこで、「電子メールやインターネットを使えない、又は使い慣れていないような特定受託事業者に配慮し、必要な場合には法第3条第1項の事項(取引条件)が書面でも交付されるようにした」というのが同法第2項の趣旨であると説明されている(取引適正化検討会第6回会議【参考資料1】8頁)。

しかし、このような配慮は本当に必要だろうか。

フリーランス新法第3条第1項の趣旨は、トラブル予防と証拠としての活用であるが、その効能を享受するのは、発注事業者に加えてフリーランスである。

少なくとも電子メール等のダイレクトメッセージによるものであれば、フリーランスもそのサービスを利用しているわけであり、「電子メールやインターネットを使えない、又は使い慣れていない」というのは通らないのではないか。

問題となり得るのはオンラインストレージサービス(Google Drive等)やウェブページからのダウンロードであるが、これができないフリーランスのためにあえて書面を作成し、場合によっては印紙税が必要となるなどのコストを発注事業者に負担させる正当性があるのだろうか。

もし「電子メールやインターネットを使えない、又は使い慣れていないような特定受託事業者に配慮」して書面交付請求を認めるのであれば、そのコストはフリーランスに負担させるべきである。

【委任事項③】フリーランス保護に支障が生じないケース

提案されているのは次の3点である(検討会報告書たたき台7-8頁)。

特定受託事業者が自らの意思で電磁的方法による明示を希望し、それに業務委託事業者が応じたにもかかわらず、その後、当該特定受託事業者が合理的な理由なく改めて書面の交付も求める場合

特定受託事業者の求めに応じて既に業務委託事業者が書面の交付を行った場合(複数回の書面交付請求があった場合)

書面を交付することなく電磁的方法により業務委託に係る手続が完結する場合(インターネット上で業務委託を受けることが前提となっている業務)

▶ フリーランス新法第4条関係

(報酬の支払期日等)

第4条

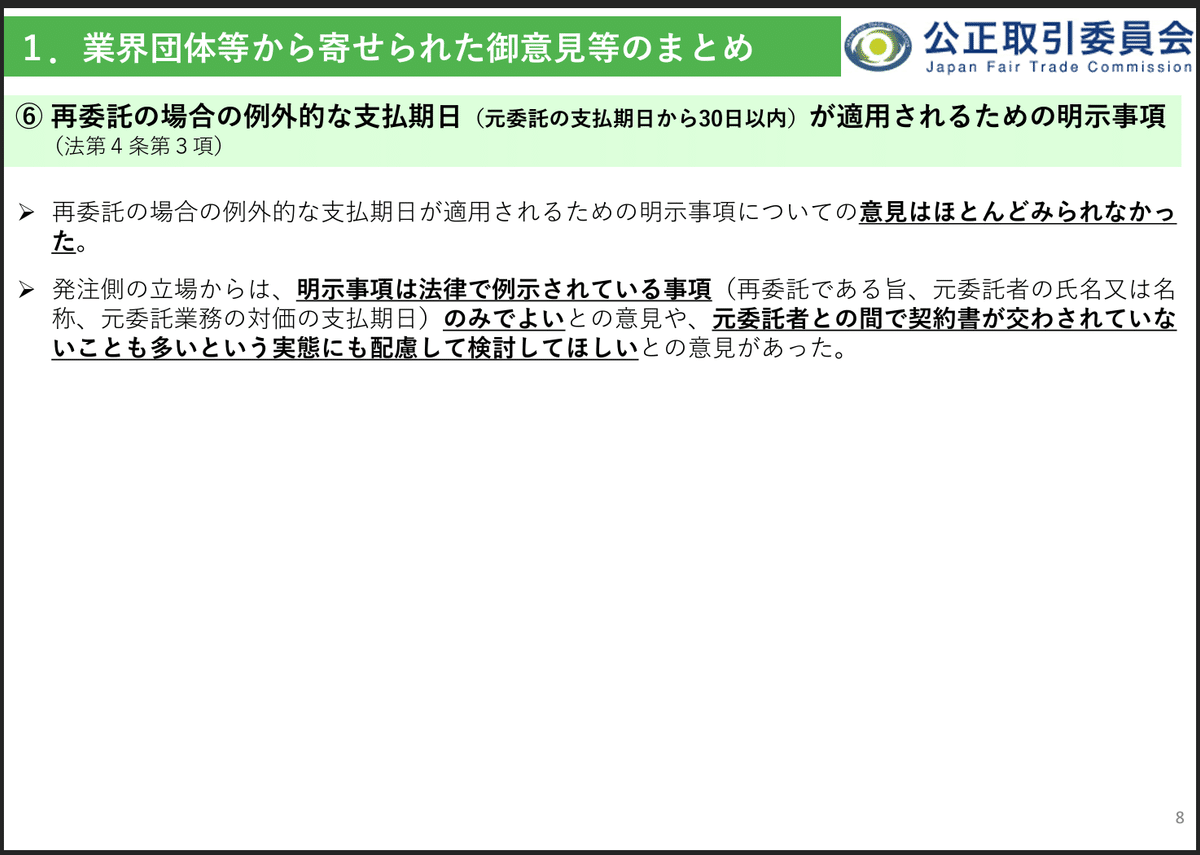

3 前2項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第6項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第6項において「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合(前条第1項の規定により再委託である旨、元委託者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日(以下この項及び次項において「元委託支払期日」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

これは、発注事業者からフリーランスへの通常の委託のケースではなく、元委託者→発注事業者→フリーランスという再委託のケースに関するルールである。

つまり、通常の委託のケースでは、原則として、報酬の支払期日は給付等受領日から60日以内で定める必要があるところ(フリーランス新法第4条第1項)、再委託のケースにおいて、仮に元委託者から発注事業者への報酬の支払期日が、元委託者への納品等から60日と設定されている場合、発注事業者は元委託者から支払いを受けたその日のうちにフリーランスに報酬を支払わざるを得ない可能性があり得るが、それは発注事業者に酷である。

そこで、発注事業者は、元委託者から発注事業者への報酬の支払期日(実際に報酬が支払われた日ではなく、元委託者と発注事業者との間で定められた支払予定期日のこと)から30日以内にフリーランスに報酬を支払うこととすればよいというオプションを与えるのがフリーランス新法第4条第3項である。

この再委託のケースに関するルールは、発注事業者の利益に繋がる部分がある反面、フリーランスとしては、通常の委託のケースと比べて報酬を受領できるサイトが長期化することが想定される。

そこで、「報酬の支払期日について、特定受託事業者の予見可能性と確実性を確保する一方で、再委託の場合については、特定業務委託事業者の資金繰り等にも配慮」する趣旨でフリーランス新法第4条第3項の要件が定められている(取引適正化検討会第6回会議【参考資料1】10頁)。

つまり、発注事業者はフリーランスに対しあらかじめ再委託のケースである旨等「その他の公正取引委員会規則で定める事項」を明示しなければ、再委託のケースに関するルールの適用を受けられない。

そこでどのような事項をフリーランスに対し明示すべきかが問われているわけだが、フリーランス新法第4条第3項で例示されている①再委託である旨、②元委託者の氏名又は名称、③元委託業務の対価の支払期日のみで足りると提案されている(検討会報告書たたき台8頁)。

【参考】通常の委託のケースにおける支払期日

発注事業者は、フリーランスに対し業務委託を行った場合の報酬の支払期日について、給付内容の検査を行うかどうかを問わず、発注事業者がフリーランスから給付を受領した日又は役務提供を受けた日(給付等受領日)から起算して60日以内(できる限り短い期間内)として定めなければならない(フリーランス新法第4条第1項)。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?