グラム・パーソンズ、そして ジョシュア・トゥリー(前編)

前回の記事でクリス・ヒルマンとバーニー・レドンについて取り上げたので、今回は、フライング・ブリトー・ブラザーズで彼らのバンドメイトだったグラム・パーソンズについて書いてみたい。

グラム・パーソンズと言えば、今でこそ「カントリーロックのパイオニア」として一定の認知と評価を得ているが、私が彼の音楽を意識し始めた80年代前半には、まだまだ知る人ぞ知る存在だった。エルヴィス・コステロが81年に彼の曲を取り上げたりしていたが、当時は大して話題にも上らなかったと思う。そんなパーソンズが再び注目され始めるようになったのは、80年代半ばから90年代初めに掛けて。ザ・ロング・ライダーズのシド・グリフィンが彼の素晴らしさを語り始めたあたりからだろう。その後、ジェイホークスやアンクルテュペロといったオルタナ・カントリー系アーティストがグラムからの影響を明言するようになり、その頃から、後追いのカルト的ファンも増えていったように思う。彼へのトリビュートアルバムやトリビュートコンサート、ヒストリービデオなども続々と登場したし、2000年代にはノラ・ジョーンズも彼の曲をよく取り上げていた。

グラム・パーソンズがドラッグ過剰摂取のために急逝したのは、1973年。26歳という若さだった。「ロックの時代」を象徴するようなその生き様・死に様もあって、以降、彼の存在は半ば伝説化していった。私が彼を知った80年代初頭にはまだ情報も少なく、その存在はとてもミステリアスだった。情報どころか、レコードもほとんど見かけなかったし、今にして思えば、当時の限られた情報の中には間違っていたものもあった。1983年に刊行された『ウエスト・コースト音楽百科』(天辰保文氏・吉成伸幸氏共著)には、グラムがフライング・ブリトー・ブラザーズを辞めた理由について、「純粋なロックンロールを意識しはじめたクリス・ヒルマンと、カントリーやブルーグラスに固執するグラム・パーソンズが対立。グラムが脱退し…」と書かれていた。しかし、実際には、ヒルマンが素行の悪かったグラムをクビにしたことが今ではわかっているし、音楽性の面でもブルーグラスにより傾倒していたのはむしろヒルマンの方で、当時のグラムはストーンズの影響もあって「ロックスター」を意識していたこともわかっている。

彼が亡くなった73年の時点では私はまだ小学校低学年だったので、当時のグラムが日本でどう捉えられていたのかはわからない。しかし、はたして彼の死をリアルタイムで意識した日本人がどのくらいいただろう。グラムが唯一参加したザ・バーズのアルバム『Sweetheart of the Rodeo』(『ロデオの恋人』、1968年)は、発表当時、失敗作とみなされていたし、ブリトーズの諸作もヒットとは程遠かった。70年代前半に出たグラムのソロアルバム2枚は、当時の日本では発売すらされていなかったはずだ。

私が彼の名前を最初に意識したのは、エミルー・ハリスのアルバムでだった。高3か大学1年頃だっただろうか。エミルーの2作目『Elite Hotel』と3作目『Luxury Liner』を相次いて輸入盤バーゲンで買ったのだが、その中で特に心に触れる曲がいずれもグラム・パーソンズの作品だった。その後しばらくして彼の遺作『Greivous Angel』(1974年)を手に入れたのだが、彼の曲からはアメリカ西部や南部のトラックストップや安酒場、カジノの雰囲気、そして、そういった場所に通う人たちの喜怒哀楽のようなものが感じられた。もっとも、当時の私は、曲調や歌詞の断片から、ある程度勝手にイメージを膨らませていたわけだが。

その頃までにジャクソン・ブラウンやジェイムス・テイラーといった70年代のシンガーソングライターたちが大好きだった私だが、グラム・パーソンズの歌はそういった同世代のシンガーソングライターたちの曲とは一味違っていた。ジャクソンやジェイムスの初期の作品には、悩みながらも生きる意味を見つけようとする若者といった趣きがあった。一方、グラムの歌は、そういったある種インテリ的な悩みとは対極にある、ブルーカラーの人々の思いをすくい上げるようなものが多かった。と言っても、それは、ウッディ・ガスリーの流れを汲むような、社会派フォークソングとは違う。グラムの曲は、クリス・ヒルマンやロジャー・マッギンと共作した曲を除けば、特に社会風刺的でもないし、かと言ってステレオタイプのカントリーソングでもない。失恋や殺人、酒場での享楽などがテーマになることが多いカントリーソングでは、シーンを特定するような具体的描写を伴うことが多い。例えば、グラムもカバーした、トムパル・グレイザーとハーラン・ハワードのペンになる曲「Streets of Baltimore」などはその典型だ。しかし、グラム自身が書く曲の情景描写は曖昧なものが多かった。しかし、それが逆に曲に真実味を与えているようにも思えた。

情報が限られていたその当時、グラムに対してそういったイメージを抱いていた人は少なからずいたのではないだろうか。グレイハウンドバスを改造したバスで地方都市を巡業して回った──そんな情報の断片を耳にするにつれ、ハートランド・アメリカの市井の人々の心を歌う歌手といった人物像が私の中で増幅されていった。とりわけ、今でも聞く度に涙を誘われるのが、最初のソロアルアバム『GP』(1973年)に収められていた「She」という曲だ。その曲はこんなふうに歌われる。

"She"

彼女は…

彼女は 綿花の咲く土地からやってきた

それは 誰からもほとんど忘れ去られようとしていたところ

彼女は…

彼女は懸命に働いた

デルタの太陽に照らされた広大な畑が

彼女の裏庭だった

ああ でも彼女は見事に歌うことができた

本当に上手く歌うことができた

そして 彼は…

視線を落として 少し不憫に思った

町中から非難の声が起こった

あいつは彼女を助けることにしたんだと

でも 彼は…

彼女があまり美しくなくても気にしなかった

心の奥底でわかっていたから

自分には彼女しかいないのだと

ああ でも彼女は見事に歌うことができた

本当に上手く歌うことができた

彼女には信仰があった 信じるものがあった

彼女はすべての人々を導いて歌った

そして彼女は毎晩 天上の主に向かって祈った

ハレルヤ ハレルヤと歌いながら

ふたりは…

よく歌を歌いながら川辺を歩いていた

いずれ彼女がどこかへ行かねばならないとわかっていても

彼女には…

自分の人生がどうなるかはわからなかった

そんなことは一日たりとも心配する必要がなかった

ああ でも彼女は見事に歌うことができた

本当に上手く歌うことができた

Translation by Lonesome Cowboy

この曲に登場する「彼女」が白人なのか黒人なのか、いつの時代のどこの町の話なのか、そして「彼女」と「彼」がどういう関係なのか、そういったディテイルについて、歌詞は一切触れていない。わずかに「綿花」や「デルタの太陽」という言葉から、舞台がアメリカの南部であることは想像できる。そして、おそらくは悲しい結末に至ったのだろうと想像することで、涙が誘われる。今回この記事を書くにあたって、何か背景情報がないか改めて検索してみたが、特に何も見つけられなかった。ブリトーズ時代の同僚クリス・エスリッジとの共作であることから、ミシシッピ州出身のエスリッジが作詞にも関わったか、何らかのインスピレーションを与えたのではないかと想像するばかりだ。

話が逸れてしまうが、この曲の歌詞は、今年初めに私が記事で取り上げたジョン・リヴェンサール初のリーダーアルバム『Rumble Strip』の中の1曲「That's All I Know About Arkansas」を彷彿させる。アメリカの深南部でまじめに働く女性が、何らかの理由で町にいられなくなる。しかし、曲中の「彼女」は「本当に上手く歌うことができた」という内容だ。リヴェンサールがグラムの曲を意識していたかどうかはわからないが、偶然にしてはテーマが似すぎている気がする。

話を元に戻そう。80年代〜90年代初頭に青春時代を過ごした私がグラム・パーソンズを偶像視することになった要因は、本人の曲以外にもあった。フライング・ブリトーズ時代の同僚、バーニー・レドンがイーグルス時代に書いた「My Man」や、ニューヨーク・フォークシーン時代から旧知の中だったリッチー・フューレイがポコ時代に歌った「Crazy Eyes」といった、グラムを追悼する曲たちも、また、私の中の彼を一層崇高な存在へと高めるのに一役買っていた。バーニー・レドンは「My Man」の中で次のように歌っていた。

俺は かつてある男を知っていた

そいつは 才能に溢れたやつだった

人々のために歌い その歌に人々は涙した

それが心の底から湧き出てくるものだと

みなが知っていたから

それが表れていたんだ

あいつの声にもあいつの目にも

そうして あいつは旅を続けた

みんなの心に触れ そして逝ってしまった

花のように咲き誇っていたんだ

あのヒッコリーの風が

あいつを故郷に呼び戻すまでは

Translation by Lonesome Cowboy

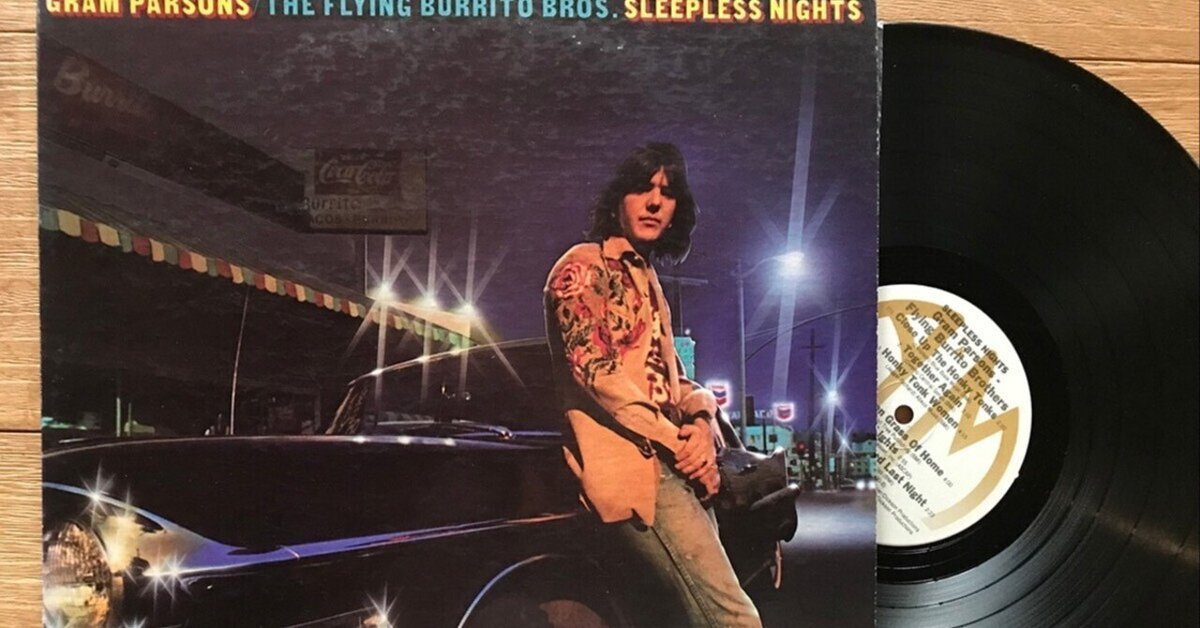

90年代になると、前述のシド・グリフィンやオルタナカントリー系バンドによる喧伝、未発表テイクを含むバーズのCDボックスセットの発売などもあって、欧米では一部の人たちの間でグラム・パーソンズに対する評価が高まっていったようだ。しかし、そのような動きを日本で実感するのはまだ難しかった。『レコードコレクターズ』誌あたりが、そういったトレンドを受けて今で言うルーツロックに光を当て出したのは、90年代も後半に差し掛かる頃ではなかっただろうか。幸い私は、93〜95年の間アメリカに住んでいたので、公共放送ラジオなどを通じてオルタナカントリー系の動きについて多少身近に感じることができたし、日本でなかなか見つけられなかったグラムのファーストソロ『GP』やフライング・ブリトーズのサードアルバムなども手に入れることができた。

それからしばらく後の96年、ロンドンに出張していた私は、何気なく立ち寄った現地の書店で、偶然、グラム・パーソンズの伝記本を見つけた。それは、かつてローリングストーン誌のライターだったベン・フォン・トーレスが91年に発表したもので、私が購入したのは94年の再版版だった。出版元はイギリスのオムニバス・プレスという会社だったから、ネット通販などまだないあの時代、出張に行っていなければこの本には出会わなかったかもしれない。

購入当時に栞代わりに使っていたロンドンの地下鉄のチケットが挟まっていた。

この伝記は、著者がグラムの親族や友人などに入念に取材して書いたもので、信憑性は高いと思われる(後に出たヒストリービデオの内容とも相違なかった)。私はこの本を通じて、それまで偶像化していたカンントリーロック・パイオニアではない、「人間」グラム・パーソンズを初めて知った。それは、酒とドラッグと名声に溺れた、かなりどうしようもない姿であり、さまざまな面で「市井の人」とはほど遠いものだった。私が抱いていた幻影は、その大部分が大きく崩れてしまった。しかし、それと同時に、彼が生きた時代や場所に改めて興味を抱くようにもなった。

グラム・パーソンズの人生は、かなりドラマチックだ。その波瀾万丈さは、同じ時代を生きたジャニス・ジョプリンやジム・モリスンにも匹敵するだろう。グラムの母親は、フロリダのオレンジ大農園一家の令嬢だった。一方、父親は、第二次大戦中の戦闘機のパイロットで、真珠湾攻撃の際に現地にいたというしがない帰還兵。ふたりはいわゆる格差婚だった。アメリカ南部の令嬢と貧しい青年との禁断の恋と言うと、ライアン・ゴズリング主演の2004年の映画『The Notebook』(『きみに読む物語』)を彷彿させる。しかし、グラムの両親の物語は、この映画のようなロマンチックなエンディングにはいたらなかった。おそらくは戦地体験によるPTSDもあってアルコール依存症だった父親イングラム・セシル・コナー2世は、息子グラムが12歳の時に拳銃自殺を図る。母エイヴィスは、その後しばらくしてボブ・パーソンズというビジネスマンと再婚。「パーソンズ」という名は、この再婚相手の姓だ。(この義父について、クリス・ヒルマンは、「握手した後に自分の指を(10本残っているか)数えないといけないような胡散臭い奴」と語っているが、この再婚はエイヴィスの実家の財産目当てだったというのが通説になっている)。そして、その母親エイヴィスも、グラムが高校を卒業する直前、アルコール依存症がもとで亡くなってしまう。

こうした生い立ちは、グラムの人格形成に大きな影響を与えたと思われる。彼には少年のように純粋で人懐っこい面と、誘惑に弱い、日和見主義的な面の両方があり、それらがジキルとハイドのように時々に現れたようだ。グラムと同様、父親を自殺で亡くしていたクリス・ヒルマンは、グラムと自分の中には、悲しみと怒りが潜在意識の中で共存していたと語っている。その共通点が、互いにシンパシーを感じた要因のひとつだったともヒルマンは言う。また、グラムにはほら吹きの一面もあった。生前、グラムは「自分の父親はカントリーシンガーだった」と語っており、私が90〜2000年代にバイブルのようにしていた『レコードコレクターズ増刊 アメリカン・ロックVol.2』(1995年刊)にも、「カントリー歌手の父親の影響で音楽に目覚めた」と書かれていた。しかし、彼の父親の経歴は、前述通りの軍人上がりで、シンガーどころか、ラジオでカントリーを聞くこともほとんどなかったという。グラム自身が音楽に目覚めたのは、9歳の時に聞いたプレスリーがきっかけ。10代前半には地元の仲間とロックンロールバンドを結成。高校時代(60年代前半)になると、フォークミュージックに傾倒し、キングストントリオ・タイプのフォークグループ「ザ・シャイローズ」を結成している。(この時の音源は、グラムの死後の1979年に『The Early Years 1963-1965』としてレコード化されている)

10代のグラムの写真や手紙の写しなどを掲載した立派なブックレットが付いている。

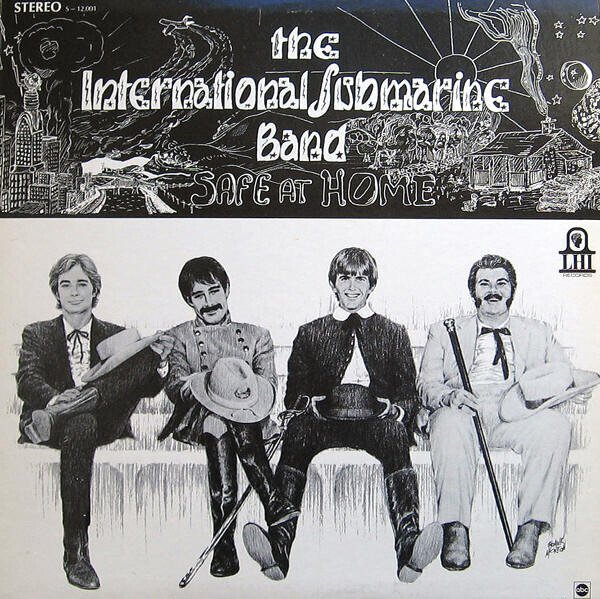

南部育ちのため、幼い頃からカントリーミュージックに親しんでいたと思われがちなグラム・パーソンズだが、彼がカントリーに入れ込むようになるのは、ハーバード大学進学のためにボストンに移った1966年以降。同地でのバンド仲間・ジョン・ニューズからの影響もあって、マール・ハガードやバック・オーウェンズなどを聞き出したのが実質的な始まりだ。(グラムとジョン・ニューズが組んでいたこのバンドの当初のメンバーには、後にソングライターとして数々のヒット曲を手掛けることになるトム・スノウも在籍していた)。こうして、ベイカーズフィールド・スタイルのカントリーを演奏するようになったこのバンド「インターナショナル・サブマリン・バンド」を率い、グラムはレコードディールを勝ち取るべくLAに進出するのだ。

LA進出後も、グラムの人生は伝説的なエピソードに事欠かない。デイヴィッド・クロスビーの彼女を奪う形で結婚した話、バーズの新入りメンバーとしてグランドオール・オープリーに出演した際に予定外の曲「Hickory Wind」を急遽歌って周りを慌てさせた話、ブリトーズ時代にへべれけに酔っ払ってステージに上がり、激高したクリス・ヒルマンからステージ上でクビを宣告された話、『メイン・ストリートのならず者』セッション中のキース・リチャーズの南仏の別荘に長く居候し、最終的には、丁寧にではあるが半ば追い出された話、最初のソロアルバムのプロデュースをマール・ハガードに依頼する予定が、ハガードが降りたという話、などなど。それら全てをここで詳しく紹介することはできないが、そういった伝説的エピソードの極め付けは、やはり彼の死にまつわるものだろう。

その話は、次回にさせていただこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?