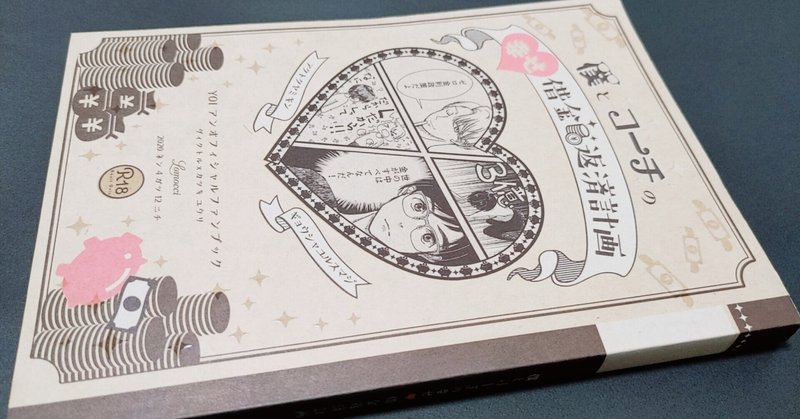

『僕とコーチの幸せ借金返済計画』装丁解説

この度、昨年発行した『僕とコーチの幸せ借金返済計画』と『僕たちは欠けている』という二つの本で、第10回本フェチ大賞の作家賞をいただくことができました。大変光栄であり、とてもうれしく思っています。こういった賞を頂いた際には記念に装丁解説を書くことにしているので今回もやっていこうと思います。

『僕たちは欠けている』の方は、『あまあま』という本がジャグラ作品展で入賞した際に解説をしてしまったので、今回はもう片方の『僕とコーチの幸せ借金返済計画』の方の解説をしていこうと思います。

仕様まとめ

届いたよ〜 pic.twitter.com/pa6cQlTXx4

— knt (@knt_lmc) August 20, 2020

この本の本文デザインの動画を撮ろうと撮ろうと思っててずっと忘れてた

— knt (@knt_lmc) November 24, 2020

かわいくな〜い???🐖 pic.twitter.com/8MncmOLekR

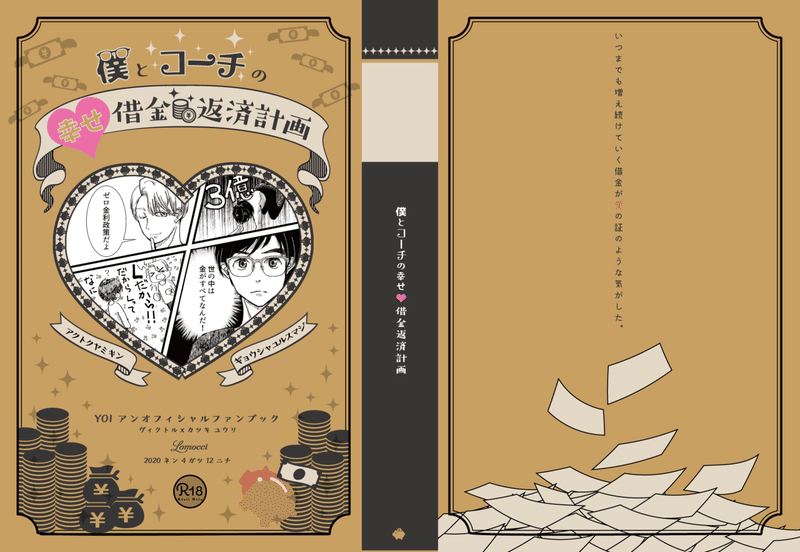

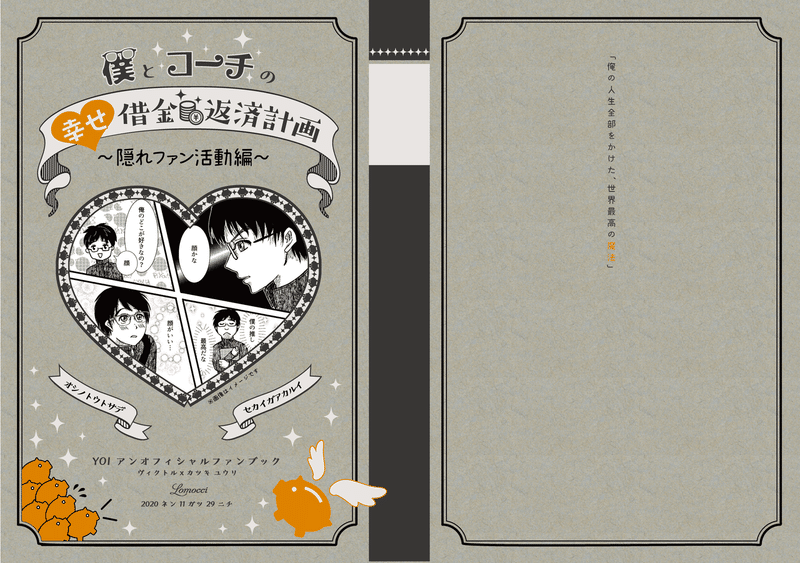

表紙:

未晒クラフト108kg 3色刷り(白、こげ茶、サイバーピンク)

UVニス

口絵:

ヴィンテージゴールド ブロンド 63kg

1色刷り(こげ茶)

本文:

コミックルンバ ナチュラル70.5kg

時系列

2019年

9月上旬:2020年4月のイベント用にプロットを考え始める&執筆開始

2020年

2月中旬:この時点で全体の30%以下の進行度なので焦り始める

3月上旬:表紙作成

3月中旬:表紙入稿

3月下旬:コロナでイベントの延期が決定

※この時点で本の発行も延期を決めました

4月~:残りの原稿を執筆。締め切りが延びたのでプロットを変更して本文を増量しました。

7月下旬:全5話+幕間+番外編(全232P)の執筆を完了。付物ページなど、本文原稿デザイン

8月中旬:通販先行で発行

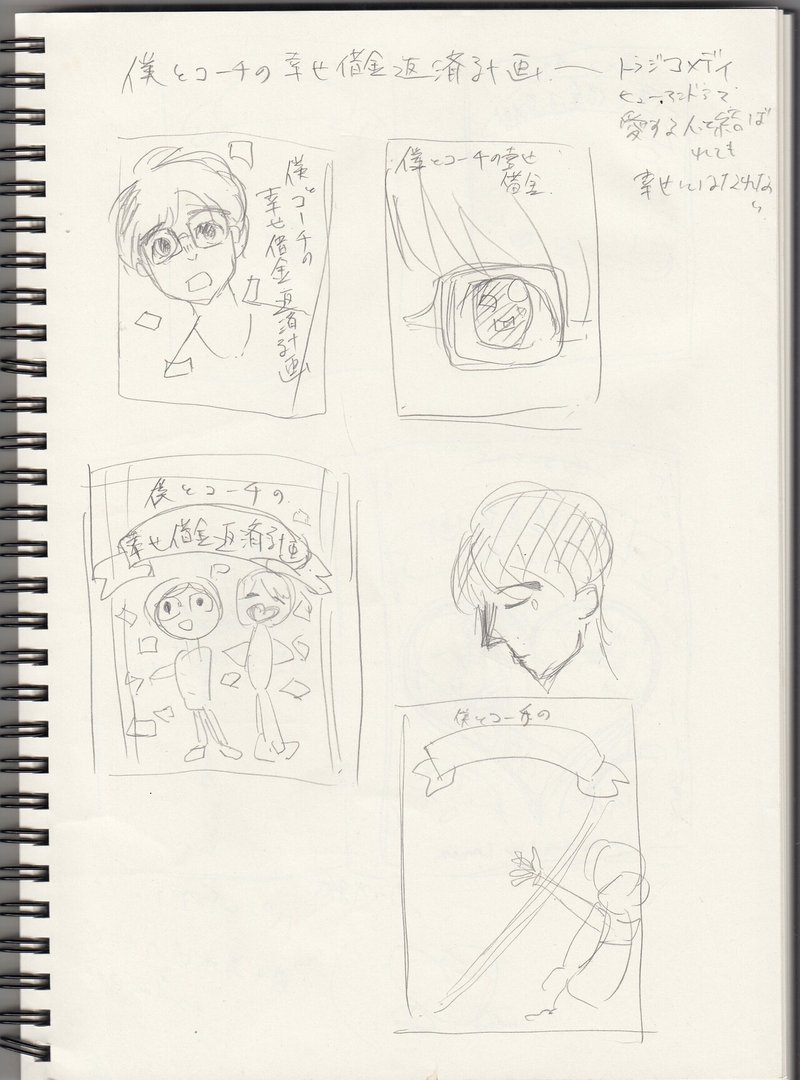

デザインラフ

お恥ずかしいところですがアイデア出しのメモをひっぱりだしてきました。雑ですみません……。

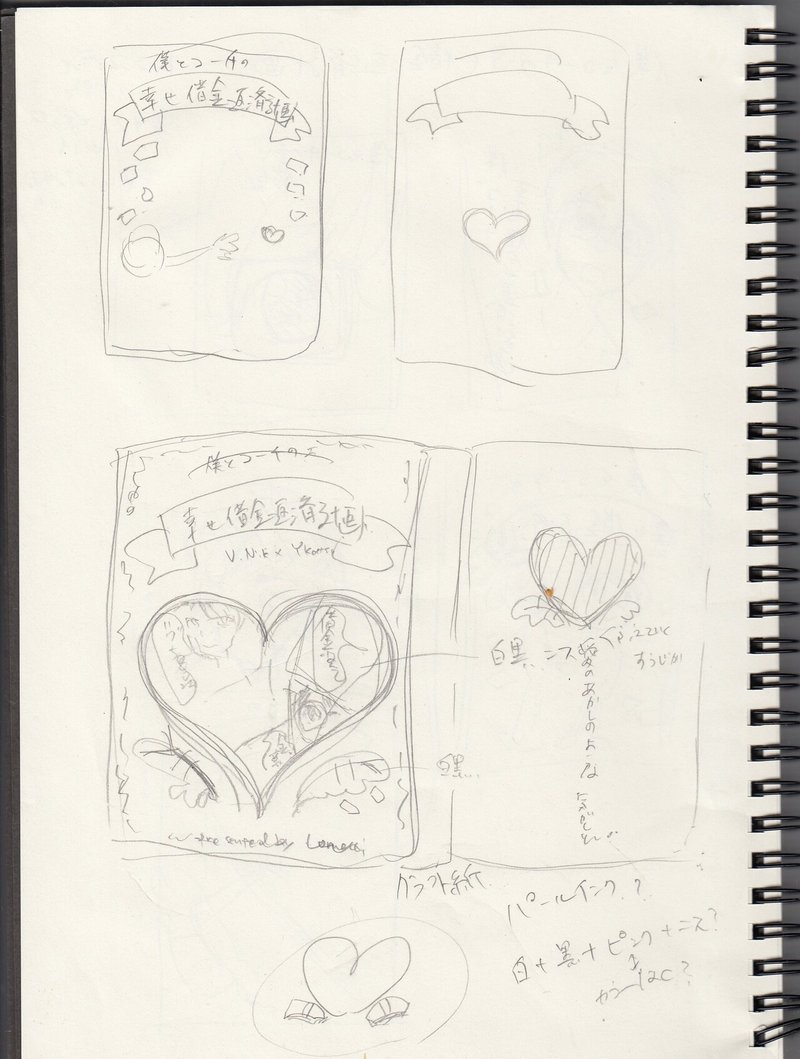

最終的なデザイン案で本の仕様も同時に考えています。

クラフト紙に3色刷り(白、スミ、ピンク)+ニス or パールインクのつもりでいるようです。右下にピンクとの相互矢印で「カラーはく?」とメモがあるのでピンクの部分をカラー箔する案もあったようです。

ただ、クラフトに多色でリボンを使ったタイトルデザインなので、この時点で全体的にかわいいノートっぽい感じにしようと思っていました。ノート風、と考えると箔はちょっと浮いてしまうような気がします。

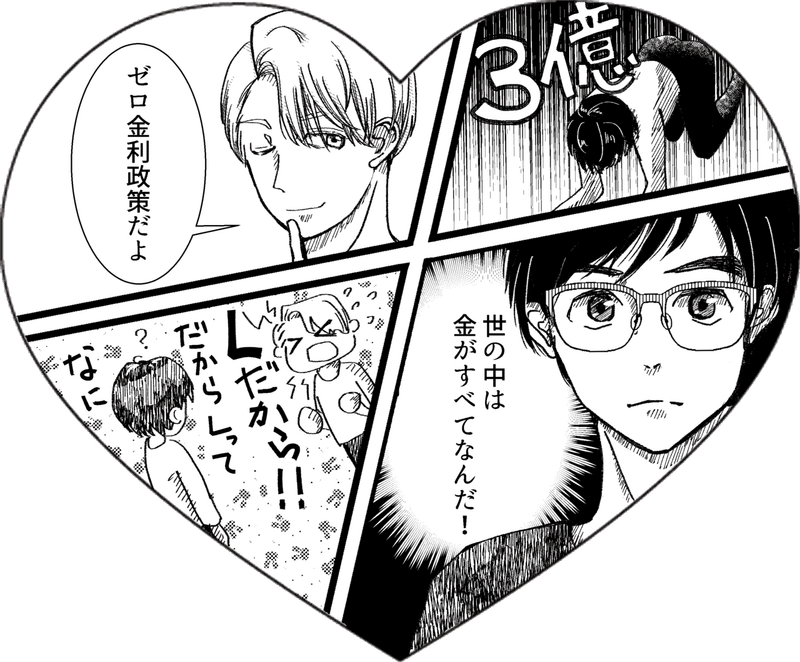

また、「小説の内容を漫画のコマのようにして表紙に使う」というのを一度やってみたかったので挑戦してみることにしました。

内容がバカバカしいのと、表紙に使うためには絵を結構クリップしてしまうことが申し訳ないのとで人には頼みづらく、絵も自力で描く決心をします。クリスタを使うのも初めてで、ペンの使い方からイガイガの吹き出し(ウニフラッシュというらしいです)の作り方まで逐一検索しつつ作成したので、実はここに一番工数がかかっています。

小説本を作り続けていると最終的にトーンの貼り方を覚えるんだなあとしみじみ思いました。大変でしたが楽しかったです。

表紙

画像だと分かりにくいですが、上側の羽の生えたお札や下側のキラキラなどはニスのみによる模様でインクは使っていません。クラフト紙のような特殊紙はニスを吸いやすく、のせた部分の紙色が暗くなります。同時に、ニス特有のピカピカした光の反射もあり、触れるとクラフト紙のざらざら感の代わりにツルツルした感触もあり、とてもおもしろい表現になります。

インクがのっている部分にのせても若干色が変わります。(表紙右下のブタちゃん参照)。

画像だと分かりにくいですが、中央のハート(漫画のコマ部分)は全体にニスをかけています。これは色が暗くなるのが目的というよりは、反射によって目立つことを期待しています。

特殊紙(特にラフな紙)+ニスの組み合わせは質感に差ができるのでとてもおもしろいですが、紙によってはニスを吸い過ぎて逆に質感が目立たなくなることがあります。どんな感じになるかはやってみるまで分からないところがあるので、挑戦する際には印刷所さんに相談することをお勧めします。ニスを盛り盛りにして回避するなど、ノウハウもあるかと思います。

今回は特殊紙といってもクラフト紙で、ニス加工と組み合わせることはわりとある紙だったので特に心配はありませんでした。実績のある紙はギャンブルにならないのでいいですね……!

デザインしている最中(多色の版に分ける前)のデータ=完成予想図

タイトルの「幸せ」の部分のハートの色と右下のブタちゃんの色が違うのは、ハートの方は下に白インクを敷いてからピンクをのせるつもりだったからです。実際の本ではここまで色の差はつかず、ぱっと見はほとんど差がないように見えます。ただ、よく見ると「幸せ」のハートの方が若干色が鮮やかに見えます。

表1~背~表4を跨いでいる帯はノート風にするためのデザインですが、同時に本文ページ数が変わっても表紙に影響がないように、という目論見もありました。

この表紙を入稿したあとにイベントの延期が決まり、締め切りが延びたので、削るつもりだった『幕間』の章を追加することにしました。本文が大幅に追加になったので背幅をきっちり定めないデザインにしておいてよかったです。

多色+ニスデータ

今回も緑陽社さんに印刷をお願いしたのですが、緑陽社さんはレイヤーを分けることで複数の版をひとつのファイルで入稿することができます。その際、分かりやすくするために各版の色をCMYKに割り振るようにしています。印刷所さんによっては全部Kでつくらなければいけないところもあるので注意が必要です。

印刷順に白→こげ茶→ピンク→ニスです。

白:

こげ茶:

サイバーピンク:

UVニス:

本当はこれらに加えて、タイトルのリボンのところに浮き出し加工をしたかったのですが、締め切りが間に合わず泣く泣く諦めました……。

実現していたらめちゃくちゃかわいかっただろうなと思います。またの機会に挑戦したいです。

ニスの目立たせ方

ニスの使い方で勉強になったのが、白インクにニスを重ねるケースです。タイトルの「コーチ」の文字の周りに白インクでキラキラの模様を描き、その上にニスをのせているのですが、ニス単体よりも目立たなくなってしまいました。見る場所の光の加減もありますが、場合によっては白インク単体よりも目立たなくなっているかもしれません。

おそらく、地の紙の色よりも明るくなる白インクに地の紙の色を暗くするニスを重ねたことで明度の変化が打ち消し合い、結果的に地の紙色と差がつかなくなってしまったのではないかと思います。次回同じような加工をするときには注意したいところです。

一方、気づいたこともあります。該当部分をよく見ると、版ずれによって白インクの下側にニスが少しはみ出し、紙色が濃くなってまるでドロップシャドウをしているように見えます。

版ずれだけだとごくわずかにしかはみ出しませんが、あえてインクより大きめにニスの版を作ることで、インクではなくニスでオブジェクトに影をつけることができるなあと思いました。おしゃれなのでいつか機会があったらやってみたいです。

本文原稿デザイン

せっかく232Pもある本を作るので、本文にも何か工夫をしたいと思い、ブタちゃんを走らせることにしました。記事の冒頭で実際の本をめくったときの動画は載せているので、ここでは見開きのpdfのページを進めていったときの動画を載せようと思います。

pdfの動画あった pic.twitter.com/EWku8RMANF

— knt (@knt_lmc) June 15, 2021

ブタちゃんは本の内容には登場しません。表紙を作っている際に、主人公のキャラクターのイメージ動物であることと、お金=貯金箱のイメージからなんとなくデザインに取り入れたのですが、本全体の統一感を出すアイテムとして最終的にいろんなところに使うようになりました。

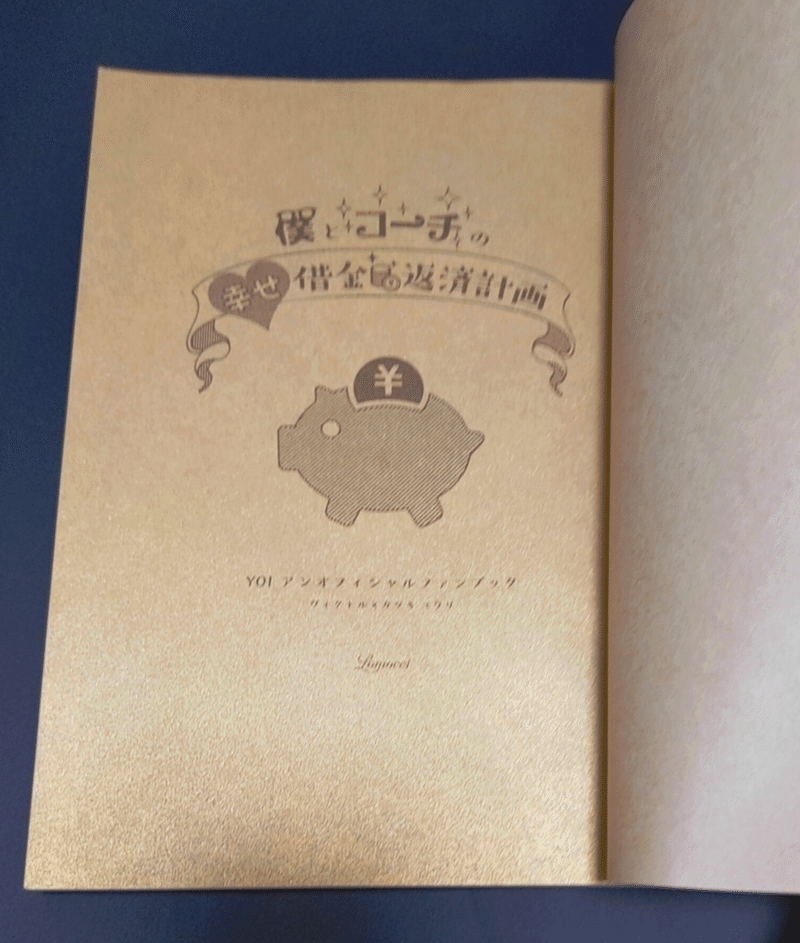

扉:

扉にはヴィンテージゴールドという、クラフト紙の片面が金色に輝いている紙を使っています。こげ茶一色刷りです。

注意書き:

目次:

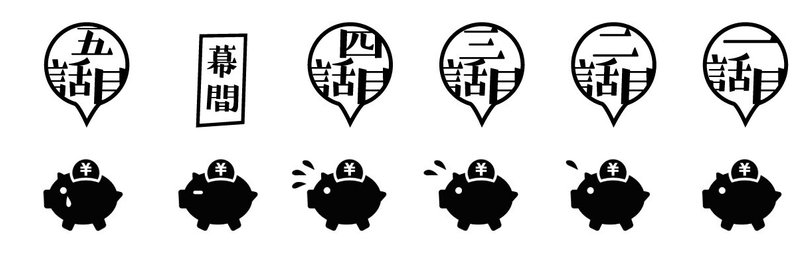

章見出し:

ブタちゃんの表情は章ごとに変わっています。ページ下部を走っていくブタちゃんの表情も章ごとに同じように変わります。

表情は本編の内容ともうっすらリンクしていて、1~4章の徐々にしんどくなっていく展開ではブタちゃんの汗の量が増え、主人公の感情が読者側から見えなくなる幕間の章ではブタちゃんも無の表情になり、最終章の悲しい場面ではブタちゃんも泣いています。

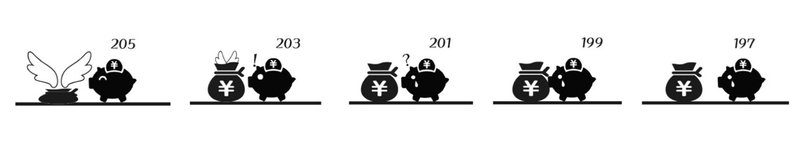

しかし、最終章の一番最後10p程度で、ブタちゃんは左端にあったお金の袋らしきものに行き当たり、こんな展開を迎えます。(右から左に見て下さい。)

ここからページを一枚めくると、本編終了後のハッピー番外編になるのですが、その章扉がこちらです。

番外編ではページの見開き真ん中から左端にかけて、翼を手に入れたブタちゃんがふわふわ移動します。

本の最後のページ(奥付を除く)がこちら。

発行後頂いた感想で、「よかったね、ブタちゃん」と言ってくださる方がいてうれしかったです。よかったね、ブタちゃん。

画像配置スクリプト

以上のことをするのに、画像をすべて手で配置なんてやってられない、と思ったのでスクリプトを作ってInDesignにやってもらいました。

main();

function main(){

docObj = app.activeDocument.pages;

imageFile = "butachan6-02.png";

var fileObj = new File(imageFile);

if(fileObj.exists == false){

alert(imageFile + "がありませんでした。画像挿入を終了します。")

return;

}

total_distance = 282;

total_start_page = 6;

total_end_page = 201;

total_start_posX = 293;

total_step_num = (total_end_page - total_start_page + 1) / 2;

dist_per_step = total_distance / total_step_num;

start_page = 176;

end_page = 201;

start_index = start_page - 2 - 1;

end_index = end_page - 2 - 1;

for(var i = start_index; i <= end_index; i++)

{

if(i % 2 == 1)

continue;

imgObj = docObj[i].textFrames.add();

imgObj.contentType = ContentType.graphicType;

imgObj.place(imageFile);

imgObj.fit(FitOptions.frameToContent);

imgObj.move("to", [total_start_posX - dist_per_step * (i / 2) + "mm", "198.68mm"]);

}

}一気に全ページに画像を入れるものを作ればよかったのですが、確認しながらやっていたこともあって章ごとに画像配置を行うようにしています。なので、imageFileのファイル名と、start_page, end_pageを章ごとに手で修正する必要があります。

変数が多くて読み取りにくいですが、

(ブタちゃんに本編中に動いてもらいたい総距離) / (ブタちゃんが動く総ページ÷2) = (1見開きでブタちゃんが移動する距離)

として、その距離を順番に足していきながら画像を配置しています。

このスクリプトを使ったのは本編中だけで、番外編の「ふらふら飛ぶブタちゃん」は移動距離に対してページ数が少なかったのでパラパラ漫画風にはせず、手で適当に配置しています。

余談

装丁とは関係ないですが、今回の作品は「三億円近い多額の借金をあの手この手で返済していく」という内容なので、本文中に桁の大きな数字が沢山でてきます。

書き出した当初からPixivに連載しつつ本にもする予定だったので、大きな数字をどう書くのが読みやすいか考えていました。縦書きはもちろん漢数字で縦にするのですが、それをそのままPixivに掲載して横書きにすると大変なことになります。

横書きではやはり半角数字で表現するのがよさそうです。しかし15万字ほどある本文の漢数字を全部手で直していくのは大変です。仕方ないので以下のようなスクリプトをPythonで作成し対応しました。

import pathlib

working_dir = pathlib.Path("-----本文ファイルがあるフォルダーのパス------")

input_file = pathlib.Path("------本文ファイル名-----")

output_file = pathlib.Path("------結果ファイル------")

input_filepath = working_dir / input_file

output_filepath = working_dir / output_file

kan_suji_table19 = {'〇':'0', '一':'1', '二':'2', '三':'3', '四':'4', '五':'5', '六':'6', '七':'7', '八':'8', '九':'9'}

kan_suji_10 = {'十': '0'}

keta = ['億', '万', '円']

def remove_one_char(s, pos):

return s[:pos] + s[pos+1:]

def replace_one_char(s, pos, new_char):

return s[:pos] + new_char + s[pos+1:]

output_file = open(output_filepath, 'w', encoding = "UTF-16LE")

with open(input_filepath, encoding = "UTF-16LE") as f:

lines = f.readlines()

for line in lines:

fixed_line = line

for kan_suji, num in kan_suji_table19.items():

pos = fixed_line.find(kan_suji)

while pos >= 0:

if fixed_line[pos+1] in kan_suji_table19.keys() \

or fixed_line[pos+1] in kan_suji_table19.values() \

or fixed_line[pos+1] == '十'\

or fixed_line[pos+1] in keta:

fixed_line = replace_one_char(fixed_line, pos, num)

pos = fixed_line.find(kan_suji, pos+1)

pos = fixed_line.find('十')

while pos >= 0:

if fixed_line[pos+1] in kan_suji_table19.values() and fixed_line[pos-1] in kan_suji_table19.values():

fixed_line = remove_one_char(fixed_line, pos)

elif fixed_line[pos+1] in kan_suji_table19.values():

fixed_line = replace_one_char(fixed_line, pos, str(1))

elif fixed_line[pos-1] in kan_suji_table19.values():

fixed_line = replace_one_char(fixed_line, pos, str(0))

elif fixed_line[pos+1] in keta:

fixed_line = replace_one_char(fixed_line, pos, str(10))

pos = fixed_line.find('十', pos+1)

# print(fixed_line)

output_file.write(fixed_line)

output_file.close()input_fileのテキストファイルの中から、条件に合う漢数字を半角数字に直してoutput_fileとして保存します。漢数字全部を愚直に半角数字に直してしまうと、例えば「一石二鳥」が「1石2鳥」になってしまうので、変換する漢数字は【次の文字が漢数字または「億、万、円」のどれかの文字】、という条件を満たすもののみにしています。

これによって「一石二鳥」は「一石二鳥」のまま、「一億二九万六五三二円」は「1億29万6532円」に変換されます。

……ただ、実は抜けている条件があって、「二十七歳」は「20七歳」のようになってしまいます。走らせたあとに気づきました。しかし、これの他にも例外はあるかもしれず、結局最後は自分で見直して間違いを探すのであまり厳密に作っても無駄かなと思い、このバグは残ったままになっています。

余談2

11月に番外編も出したのですが、同じデザインコンセプトで紙とインクを変えています。ブタちゃんにはまた表紙を飾ってもらいました。

表紙:

ファーストヴィンテージ 135kg アッシュ 3色刷り(白、スミ、オレンジ)

本文:

モンテシオン 69kg

シリーズものっぽい装丁の本を作るのが初めてだったので、統一感を出しつつ区別もつくようにデザインしていくのが楽しかったです。

最後に

ここまで読んでくださりありがとうございました。

今回はそこまで大きな加工はしていないのですが、細かな工夫やこだわりがあったので紹介できてうれしかったです。

自分が人生で最初に出した同人誌は、奇数ページで見積もりを出して印刷所の方に「偶数ページで見積もりを作りますね」と優しく案内してもらったものでした。

特殊紙1色刷りだったんですが、グレースケールの概念を理解しておらず(というより、パーセントの違うものは別の色として扱うとなぜか思っており)、実質2値でデザインしました。文庫サイズなのに本文用紙を上質90kgにしたので発行後に「めくりにくいです」という当たり前すぎる感想をいただいてへこんだことをよく覚えています。

そんなヤバめの素人だった自分が作家賞を頂くとは、思えば遠くへきたものです。それから様々な経験を経て印刷や装丁の知識を得ていきましたが、当時見た本フェチ大賞の受賞作の数々が大きな原動力になっていたことは間違いありません。

自分にはまだまだやったことのない・やってみたい印刷や加工がたくさんあり、そういう意味では今なお「ヤバめの素人」であるようにも思います。当時本フェチ大賞の受賞作を見た自分が「いつかあんな本を作りたい」と思ったように、今も素晴らしい本や装丁に触れる度にワクワクして「私も次の本を作ろう!」という気持ちになります。

オフ同人活動がなかなか難しい昨今ですが、本を作る楽しさに代わるものはありません。これからも自分のペースにはなりますが、納得のいく本を作り続けたいと思います。

最後になりましたが、いつもいつもお世話になっております緑陽社様、『僕たちは欠けている』の方でお世話になりましたコタチユウ様、読んでくださる皆様に改めてお礼を申し上げます。

どうもありがとうございました。

June 17, 2021