相場全体のトレンドの節目の見極め方(相関・通貨選び・ファンダメンタルズ)

相場全体のコンディションの相関・逆相関を身につけるとトレードの成績は劇的にアップします。現在ご自身が使ってる手法のフィルターにもなり、騙し対策にもなりますのでぜひ身につけてください。株でも為替でもワンランクもツーランランクも上のトレーダーになるためには習得しないといけないスキルです。

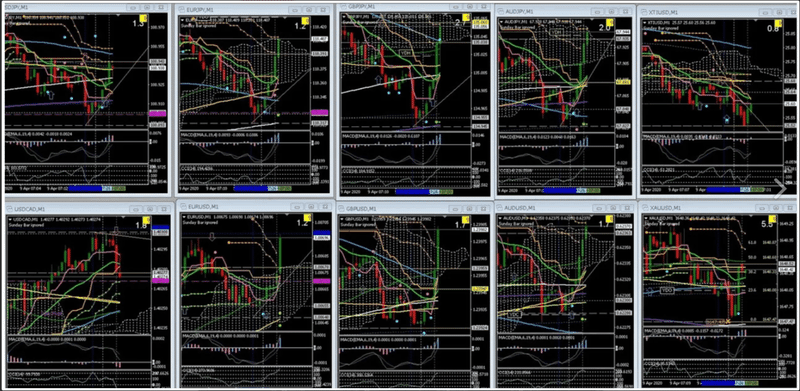

例えば、ユーロ円をロングしようとする場合、まず日経とダウの動きを見ます。株価とクロス円は相関しているからです。日経とダウにおいて、15分足の以下のチャートの形が上げそうであるならば第一段階クリアです。

上げそうという判断はのちほど説明します。またユーロ円が動く時に、他のクロス円、ドル円、ポンド円、オースラリア円なども上昇し始めてるまたは上昇しそうな形を作っているのかを確認するのは重要です。これが第二段階です。

あとはユーロ円のベストな押し目の位置、ボリバンや移動平均線やトレンドラインなど個々のやり方でエントリーするといいと思います。

【とにかくトレンドを見極めるためには相場全体のコンディションを見なければなりません】

■トレンドの流れを見る

チャートを見てトレンド判断するのではなく、トレンドの原因となる「お金の流れ」を見る事が大事です。

相場の表面だけを見るのではなく、相場を動かす「本質」からトレンドを見ます。どんな相場であっても、お金が動くから相場が動くという本質は変わりません。

あらゆる相場に対応するのではなく、あらゆる相場を作っている元を見るから、あらゆる相場を利益に変えることができます。

「トレンドの正体は資金の流れ」です。通貨強弱を見て、1番買われている通貨と、売られている通貨を選ぶのではなく、どこからどこに資金がどれだけ流れているかを見ます。お金が流れている通貨にトレンドが起こります。

■株価と金と通貨強弱と債権の金利動向で相場の流れが分かれば勝率は倍になる

例えば株価と金は逆相関になります。株価が上がれば金が下がり、株価が下がれば金が下がります。特にアジア時間帯ではなく取引量が増えるNYタイムでは、その傾向が顕著になります。

またこの資料の執筆時では、金よりドル円がリスクヘッジとして買われていて、株価が下がると、他のクロス円のユーロ円やポンド円やオーストラリア円は下がりますが、ドル円だけは上がるという現象がおきています。また、ドル円が上がるということは、ドルが買われるということなので、クロスドルは下がるという流れになります。

ドル円をやるのであれば、そのクロスや、せめてユロドルの相関くらいはすぐに確認できるようにチャートに表示しといた方が良いです。相関の動きを見れるようになると極めて勝ちやすくなる。

為替レートは債券投資と株式投資に左右されるので、債券の金利動向に当たる長期金利をチェックしたら、同時に株価も押さえておく。長期金利をチェックする。すなわち10年国債の利回り。日本、米国、ドイツの国債を押さえる。

日経平均・JASDAQ平均・TOPIX・NYダウ・NASDAQ・英FTSETM・香港ハンセンなど、各国の主要指標から始まり、商品系(原油・金など)などを確認します。

これを行う事で「今何が注目されているんだろう」とか、「トレンドが強く出ているのは何だろう」など、大きな枠(大局)を知る事ができます。

■通貨強弱と通貨別特徴(性格)・相関

▽金

・ドル円相場と金相場の相関関係が90%というのは、データ的に言えば完全な相似ではありませんが、近似と言っても過言ではないでしょう。

・ 中央銀行が紙幣を増刷すると、長期的には金価格は上昇しやすい。ただし、短期的には大きな相関はない。

▽ドル円

ドル円も素直に動くので好きですね!本か何かに「ドル/円を制するものが為替を制する」みたいなことが書いてあったので、最初の頃は必死でドル/円の動きをみていました。

債権の金利上昇は、債券価格の下落を意味する。米国の長期金利上昇は ドル/円では金利差によるドル支援材料となっている。

一方で米国の長期金利上昇は、対ドルでの欧州通貨や資源国通貨の下落要因に。結果、クロス円では欧州通貨や資源国通貨が連れ安(円が連れ高)となる構図となっている。

ドル円とカナダドルは下の画像のように逆相関です。少し時間軸がずれておりますが、ドル円が上昇している時に、カナダドルは下落している事が分かります。

▽ユーロ円

・取引しているのは、主にユーロ/米ドルとユーロ/円ですね(プロディーラーのRanix

・ポン円でトレードする割合が多いけど最近はユーロの形が綺麗過ぎたからユーロ円

▽ユーロドル

ユーロ/ドルは必ずチェックしますし、比較的相性もいいです。世界で一番取引量が多い通貨ペアですから、この動きを知らないとFXはできないと言っても過言ではありません。

ユーロとドルに明確な方向性がでているときは、帰宅後ユーロ/ドルばかり取引することもあります。ユーロドルは原油価格次第で、その原油価格は世界景気次第。原油が上がったらドルが買われる。

▽カナダドル

カナダはアメリカの隣なのでアメリカの景気がカナダ経済への影響が懸念される 。カナダは資源国なので資源価格の動向が重要です。

米ドルとの連動が強い為、ニューヨーク時間に活発になる。ドル円の下落(円高)、ユーロドルが上がる(ユーロ高)はマイナス要因。

▽ポンドドル

テクニカルに正直に動いてくれる。ただそこまでボラが高い通貨ではない。一方通行の流れのとき、アジア時間帯などは完全なレンジになったりする。価格の上下は激しいが、長い目でみたらちゃんとテクニカル通りに動く。

▽スイスフラン

スイスフランは、活況度が高く、変動幅が大きく、完璧な流動性を有している。これらの特徴から、USD/CHFは投機トレードにとって最も魅力のある通貨ペアのひとつだと言える。

▽オーストラリアドル

・資源国通貨(オーストラリアは資源輸出国)。金の高騰などはオーストラリアにはプラス。オーストラリアは農作物や貴金属などの資源に恵まれていることから、豪ドル相場もこれらの商品相場の影響を受けて上下する場面が時折見られます。

・豪ドル円みたいな高金利通貨は、下げても高金利通貨としての魅力から投資信託などの買いや投機筋の買いが入ることになるから、政策金利の引き下げがないかぎり続落したところは絶好の買い場となる。

▽カナダ円

トレンドできた時は一方通行で押し目なしが多い。原油価格と連動なしで動くことも多い。

▽ポンド円

・ポンド円4時間足の800日指数移動平均線が上限になりやすい。

・ポンド円4時間足の雲に衝突で調整終了。

・車でいうとドルは原付バイク、ユーロは乗用車、ポンドはフォーミュラーカーというイメージとしましょう。逆張りを想定したら、制動距離の短い通貨のほうがリスクは少なくなる。

・主な通貨ペアはポン円とポンドル/ドル円。ポンド円は方向性強いから一瞬で利益出るけど、反対に反発するのも凄まじいから欲を出すとやられます。

▽ニュージーランドドル

オーストラリアドルドルと相関がある。

■通貨選び

チャートは「市場に参加している人間の心理を映す鏡」ですから、取引している人が多いほど、テクニカル分析の通りに動きやすくなる。

USD/JPY CAD/JPY EUR/JPY GBP/JPY EUR/USD EUR/GBP AUD/USD GBP/USD GBP/AUD

■覚えておくべきファンダメンタルズ事項

■輸出・輸入系

・円高→輸出企業安(ダメージをうける) 1000円貰えてたものが900円しかもらえない

・円安→輸入企業安(ダメージをうける) 900円で買えてたものが1000円になるなんてこと。

・日本の輸出が増えると、円高に進む要因になる。ドルで支払われ、それを円に替えるから。

・日本の輸入が増えると、円安に進む要因になる。

※日本は輸出企業が多いので円高は日本経済にとってマイナス。

※輸入が好調になると、ドルがより多く必要になるので、円をドルに交換することが多くなり、ドルの値上がり(円の値下がり)=円安ドル高になります。

※A国の通貨が通貨安になるということは、海外からみるとA国の商品が安売りされるということを意味する

■通貨全般

・株式市場に特に問題がないと、金融政策が注目され金利の高い銘柄がかわれる。

・金利上げそうな通貨はまだまだ上げるかもしれないので要チェック。

・過去、選挙の翌日には円安になった事が多いらしいです。

・指標に反応する日もあれば、株価に反応する日もある

・大きな経済指標の発表がある日はそれまで動きにくい

・経済がいいのに株価の影響でさげてる通貨は株式市場が落ち着けば上がる

・日銀総裁が利上げに対して消極的な態度を示めせば、ドル円やクロス円の上げにつながる

・インフレ懸念の環境下で高騰していた商品価格が下落に転じると、インフレ懸念は鎮静化してきます。これはドル反発の要因としての理由が付けられますが、しかし金利低下の要因でもあるのです。つまりインフレ懸念が沈静化してきた際の構図は、「商品安・米金利下落・ドル高」となるはずであり、よって、現在の合理性を伴わない状況はファンダメンタルズという大きな流れに基づいた動きではなく、ポジション調整であると見ざるを得ないところです。

■外貨建て投信の新規設定

東京外為市場では例月同様、月末にかけての外貨建て投信の新規設定が注目材料となりつつある。

投信の新規設定の場合、国内法人や個人から集まった資金がまとまって外貨転(円売り)されて運用が始まるため、為替相場では外貨高・円安要因となりやすい。

同時に先行きにこうしたリアルマネーベースでの外貨買い需要が控えていると、その前段階から便乗的な外貨の仕込み買いを誘発させたり、あるいは投機的な外貨売り・円買い仕掛けを抑制する効果を持つ。

また、設定日ではロンドン市場フィックス(仲値のようなもの。日本時間深夜)にかけて、まとまった規模の外貨買いが持ち込まれる可能性があり、同時刻に向けてクロス円などで便乗的な投機の外貨買いが膨らむケースも少なくない。

■経済指標

・記者会見系は金利関係の発言が注目される

・景況感悪化が住宅市場に波及するにはタイムラグを要する

・住宅着工の大幅減少は07年度GDPをかなり押し下げる

・雇用者数の発表が悪いと、個人消費減速による景気悪化懸念が浮上。

■景気

・貨幣供給量の増加->金利の低下->投資の拡大->需要増加->景気回復

・米国の景気悪化と円高のダブルパンチにより輸出が減少し、景気はさらに悪化します。

■株式市場

・株価の下げで、リスク資産圧縮の為のキャリートレード解消

・前場400円ほど下げていたが、深夜にあるブッシュ米大統領が発表する予定の景気対策への期待感で引けはプラス引けとなった

・各国の株式市場をみて、あれがさがったけど、これは底堅いとか、上がったとか、すべてを含んだ動きになる

■金利関係

・金利の上げは、株価の下げ。

・米国金利の下げで、株式が上げて、それを受けて為替も上昇した

・高金利通貨は日本がゼロ金利解除するとメリットが薄らぐ

・低金利の継続期待から不動産が高い。

・円の金利上昇→円高(キャリートレードの解消と円自体が買われる)

・消費者物価指数、小売売上高が高いとインフレが懸念され、利上げ期待がたかまる。

※インフレ警戒姿勢→利上げの可能性→為替上昇 お金を銀行に預けさせようとする。

・これから金利を相当下げなければアメリカの内需は盛り上がらないでしょう。

しかし、不用意に金利を下げるとダウ下落とセットのドル安が生じやすいのです。

ダウは上がっていて欲しい。そして、ドル安になり、アメリカの純輸出が伸びることが望ましいシナリオです。

・利上げはインフレ対策になるが、長期的に見ると銀行にお金が預けられ世の中にお金が回らなくなるので経済は悪化する。他にも企業の投資が減るなど。

・金利が相当高いということは、物価が非常に高くて通貨価値が減価するリスクや、信用力が低いためのリスクプレミアムが含まれている場合が多い。

・利下げか据え置きかというとこで、大差(7対2以上)で据え置きが決まれば利下げ観測は弱まる。反対に僅差で決定されれば来月の利下げが強まる(議事録で。

■政策金利発表の反応

・据え置きか利下げかとう場面で、据え置きになっても利下げ観測は消えたわけじゃないので据え置きで上げたとこは売り場ともいえる。

・利下げでも、すでに売られていた場合は、売り組みの買戻しもあり売りはすぐ縮小するか

・据え置きでも、利下げを見込んで売られていた分の買い戻しで上げる場合がある。

■市場

・マーケットの動向が株式市場に関心が向かっているときは、景況感や利上げ期待などは上昇要因にならないが、

マーケットの視点が景気や金利動向に戻れば上昇する

・サブプライムローン問題などの金融関係の問題がおこれば、金融関連(銀行、証券など)が売られたり、投資の対象からはずれる

・オプション期日で下げるかも

・重要な指標の発表がない日は、ニューヨーク市場など株式市場の影響をうけやすい。日本市場も円に影響。

・クリスマス相場などの商いが薄くなるときは、リスク管理が超重要

・原油高騰はインフレ懸念と景気減速観測

■経済事象十原則(金利・株価・物価・為替)

* 金利の第一原則「景気がいい=高金利」「景気が悪い=低金利」

* 金利の第二原則「お金が多い=低金利」「お金が少ない=高金利」

* 株価の第一原則「景気がいい=株高」「景気が悪い=株安」

* 株価の第二原則「低金利=株高」「高金利=株安」

* 物価の第一原則「景気がいい=物価高」「景気が悪い=物価安」

* 物価の第二原則「お金が多い=物価高」「お金が少ない=物価安」

* 物価の第三原則「物価高=高金利」「物価安=低金利」

* 為替の第二原則「高金利=円高」「低金利=円安」

* 為替の第三原則「物価安=円高」「物価高=円安」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?