よく眠れた朝には 第6話

そんなわけで、この世界で二人の味方ができた。あとは少しずつ、多恵にこの世界になじんでいってもらうこと、多恵をこの世界の人間にすべく、行政の届出等を行うこと、オレの両親に紹介し、分かってもらうことだ。

多恵はテレビを見て、かなりのことを理解していた。オレは文字を教えようと思っていたが、テレビを見て、かなりの文字を覚えてしまっていた。でも、基礎は必要かと思って、ひらがなやカタカナ、漢字、ローマ字等、少しだが教えた。本当に多恵は飲み込みが早い。あっというまに習得してしまうから、逆にオレが困る場面も出てくる。

こちらに戻ってから、多恵は町人ではなく、武士の娘ではないかと思うようになってきた。なんとなくだが、そのような作法をすることがある。

「実はオレには両親がいる。」

「そうなのですか?」

「一度、多恵に会わせたいと思っている。」

「うれしゅう、ございます。」

「半日ほどの旅だけど、大丈夫か?」

「そのくらい大丈夫です。いつになりますか?」

「次の土曜に行こう。」

多恵はカレンダーを見て、

「4日後ですね。承知しました。」

オレは電話で、帰省する旨を伝えておいた。

土曜の朝、オレたちはオレの両親宅へ出発した。多恵はとてもうれしそうにしていた。ずっと、家の中にいて、やっと、外に出れるだからなのか、この旅行がうれしいのか、オレの両親に会うのがうれしいのか、とにかく、楽しそうだった。

初めての電車で多恵はとても驚いていた。こんな速さで、こんな多くの人を乗せて走れる乗り物に感動していた。でも、もっと、驚いてもらうことになろうとは、多恵には知る由もなかった。現代人にとっては普通のことだが、新幹線に乗っていくのだ。

多恵はその速さに怯えていた。窓の景色があっという間に飛び去っていくのだ。

「この速さは、そうだな、人が1日歩く距離を10分かからず着いてしまう速さなんだよ。」

「人はすごい乗り物を作ったのですね。」

「だけど、もっとすごいのがあるよ。」

「そうなんですか?進歩というものは、とてつもない乗り物を作ってしまうのですね。」

そんなこんなで、あっという間に、田舎の両親の元へ着いた。

「ただいま、帰ったよ。」

オレは玄関を開けてそう言った。すると、お袋が飛んできた。

「ずいぶん早かったのね。あら、その人は?」

多恵は玄関の出入り口の手前で、正座して、

「母上様でございますか?私、多恵と申します。不束者ではございますが、末永くよろしくお願い申し上げます。」

と、深々と頭を下げた。オレは驚いた。まさか、スカートのままで土間に座り込むとは。

「多恵、ここで座るものではないよ。立って。」

オレは多恵を立たせ、スカートを払った。うちのお袋もびっくりしてた。

居間に通され、親父もそろったところで、改めて、多恵は挨拶をした。オレはまだ、両親になにも話していない。これから言うことを信じてもらえるのかどうか、それが心配だった。

「多恵さんというのね、こちらこそよろしくね。」

「多恵さんのご両親は・・・」

オレはその親父の言葉を遮った。

「これからオレのいうことを真剣に聞いてほしい。」

オレのいつになく、真面目な話し方なので、両親とも何事かと、黙ってオレの話を聞いた。

オレが江戸時代にタイムスリップしてしまったこと、そこでの自給自足の生活をしていたこと、侍に殺されそうになったこと、多恵と出会ったこと、長屋での生活のこと、多恵との同居の3年間のこと、そして結婚したこと、オレの両親は黙って聞いてくれた。すべてを話し終えてから、お袋が口を開いた。

「多恵さんはそんな大変な時代からきたのね。」

そういって、涙をながした。

「そうか、わかった。多恵さんは、そんなおまえが選んだ人なんだな。私たちは祝福させてもらうよ。」

なんか、あっけなく親父とお袋に理解してもらった気がした。

多恵の目から涙がこぼれ落ちた。そして、

「よろしくお願い致します。」

と言って、頭を畳につけ、下げ続けた。

「まあまあ、多恵さん、そこまでしなくてもいいのよ。こちらへいらっしゃい。」

でも、多恵は震えながら、そのままだった。見かねたお袋は多恵のそばに寄り、抱き起こして、そのまま多恵を抱きしめた。多恵はびっくりして、

「なんと恐れ多い・・・」

だが、それから先は言葉にならなかった。

お袋は完全に気に入ったようだった。多恵もうれしそうに、一緒に台所に立っている。オレは親父と話をした。

「見た目は現代だが、やはり、江戸時代の気質なんだろうな。」

「うん、オレはもしかすると、多恵は武士の娘じゃないかと思っている。立ち振る舞いが町人じゃない気がするんだ。」

「そうか。そう言われれば、そんな気がするな。」

「ところで、オレたちが戻ってきたのは、タイムスリップした翌日だった。このままこの世界にずっとおれたらいいけど、また、タイムスリップしてしまうような気がするんだ。」

「なぜ、そう思う?」

「今のオレを見てどう思う?オレは26歳じゃなく、もう29歳なんだ。あの時代で3歳年をとっている。でも、この世界では1日だけだ。もしかして、また、あの世界へ戻ったら、次に会うのは、父さんより年上のオレかもしれない。」

「なるほど。」

「まだまだ、解明されていないことが多いってことかもね。」

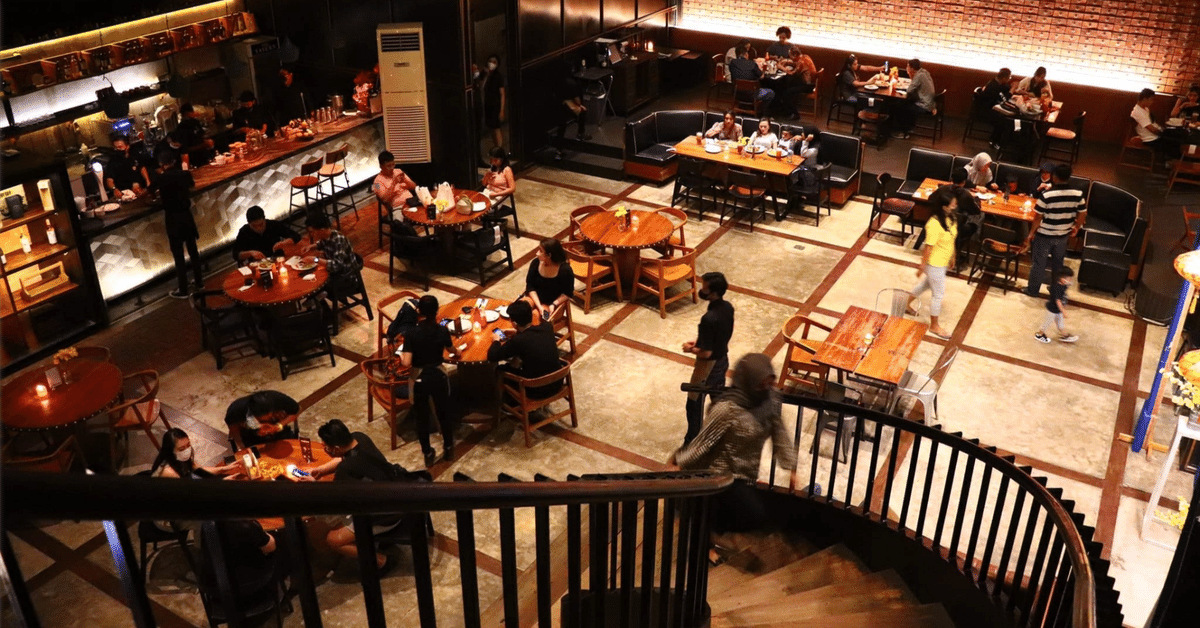

その夜はたくさんの料理が並んだ。多恵と母親は会って2,3時間しか経っていないのに、かなり昔から仲の良い親子のようにみえた。でも、この料理の量は、4人では多過ぎだ。その時、玄関が開く音が聞こえた。

「ただいま。」

「ただいま帰りました。」

お、兄貴たちだ。オレには3つ上の兄貴がいる。その兄貴夫婦と子供たちだ。多恵にオレの兄貴夫婦だと伝えた。多恵はしっかり挨拶をしないとと思ったのだろう。兄貴夫婦たちが部屋に入ってくるなり、正座して出迎えた。

「私は慎二様の妻、多恵と申します。お初にお目にかかりますが、末永く、よろしくお願い申し上げます。」

と言って、深々と頭を下げた。

「はぁ?」

「え?」

「よう兄貴。多恵はオレの妻なんだ。よろしくね。」

「妻って、結婚式もしてないし、そんなこと聞いてないぞ。」

「いろいろ事情があんのよ。」

「多恵、こちらがオレの兄で孝一、こちらが奥さんの貴子さん、この子達はあきちゃんにケンくんだよ。」

「もう、急に帰ってこいっていうから、何事かと思ったら、いきなり、慎ちゃんに奥さんとはびっくりね。」

ところが多恵がほろほろと泣き出した。

「あらあら、多恵さんどうしたの?」

お袋がびっくりして、抱きしめた。

「すみません。私はとてもうれしいのでございます。」

「今日は両親ができ、兄上様、姉上様ができ、甥、姪ができたのでございます。」

「こんなうれしいこと、今までございません。」

「多恵、おいで。」

オレは多恵を抱き寄せた。

「本当によかったな。」

「はい。」

多恵が落ち着くまで、やさしく抱きしめることにした。

ようやく多恵が落ち着いたところで、食事をしながら、兄貴たちにこの信じられない事情を話して聞かせた。時折、親父もお袋も口をはさんで、本当のことだと言ってくれる。だが、タイムスリップなんて映画やドラマのことだと思っている二人には、なかなか信じてもらえない。

でも、オレはそれはそれでもいいと思った。すでに両親にはわかってもらっている。兄貴もちょっと前まで彼女もいなかったオレに、今は妻がいるという不自然さをそのうちわかるだろうと思っている。今の時代なら、姑、舅、小姑なんかを嫌がる嫁が多い中、多恵は全然違っている。たったひとりで林の中を生き抜いてきたのだから、からだは小さいが心の強さ、優しさがある。多恵は、オレの家族の一員になれたことを本当に喜んでいる。だから、そのうち理解してくれるだろう。

「でも、オレは今、兄貴と同い年なんだよ。今の世界では1日のことだけど、オレは過去に3年いたからね。」

「なんか、信じられないなぁ。そんなSFみたいな話、誰が信じる?」

「そうね。ちょっとあり得ないわね。」

「でも、慎二の言うことは全部つじつまが合っている。うそだったら、どこか変な部分がでてくるもんだしな。」

「慎ちゃんはこんな可愛い子を連れてきてくれたんだから。」

お袋の言うことは変だけど、とっても多恵のことを気に入っているのは間違いない。多恵も母上様、母上様とついてまわって、いろんなことを手伝っている。母上様って言い方が、もう現代の人ではないだろう。貴子さんにも義姉上様だ。どんなに貴子さんでもいいよって言っても、義姉上様だ。こういうところが、昔気質っていうのかな。

「ところで、多恵さんは何歳なの?」

そういえば、多恵の年はまだ言ってなかった。

「私はもう20歳でございます。」

「え~!!」

みんなびっくりしてた。

その夜、オレは多恵に聞いてみた。

「くたびれただろ?ごめんな、あれこれこき使われて大変だったよな。」

「いいえ、何をおっしゃいます。多恵はとてもうれしゅうございます。一人ぼっちだった多恵を拾って頂いて、とても暖かな家族の一員にして頂いて、こんなにうれしいことはございません。」

「多恵、ありがとう。」

オレはこれほど多恵が愛おしく感じたことはなかった。その夜、いつものように多恵に腕枕して、眠りについた。

翌朝も多恵は、早くからお袋の手伝いに走りまわった。ゆっくりしていいのよと言われていたが、元気に動きまわっていた。

そして、別れの時は大変だった。涙ぽろぽろの多恵に、お袋ももらい泣き、貴子さんまでもらい泣きで、なかなか帰れなかった。多恵は涙もろいんだな。

その日、夕方、ようやく我が家の帰ってきた。これで一つのイベントが終わった気がして、オレはちょっとほっとした。多恵はまだ少し、余韻が残っていたみたいだ。

「旦那様、お茶、入れましょうか?」

「ああ、頼むよ。」

多恵はひろみのおかげで現代風の女の子に変身しているけど、中身は江戸の女性のままだ。だけど、この新しい生活に慣れようと真剣に取り組んでいるのも確かだ。何の疑問も持たず、一生懸命頑張っている。オレも負けてられないな。

翌日からオレは仕事への毎日が始まった。多恵には家のことを任せた。でも、何かあったときに多恵に連絡が取れないので、スマホを持たせることにした。スマホは、今の人でも初めてなら、取り扱うのが大変だから、オレはメールと電話だけできるものにした。それ以上の機能はついているけどね。

多恵も今の通信手段にはとても驚いていた。これさえあれば、どんなに遠くにいても話ができる。言葉を文字にして、伝えられる。ただし、オレが仕事をしている最中には、本当に困ったときだけにしてくれと言っておいた。

あと、外で挨拶をする時は正座をしたらダメ。立ったまま、お辞儀をするだけでいい。~様というのはみんなびっくりするから、~さんでいい。知らない人についていってはいけない。家に知らない人を上げてもいけない。知らない人から物はもらわない。特に、男の人には注意すること。自分の意に反することをされたときは、大声を出して助けを求めること。出かける時は必ず、鍵をかけること。自分が家にいても、玄関は必ず鍵をかけておくこと。なんか、子供に注意しているみたいだけど、初めてなんだからしかたがない。

オレが仕事に行っている間に、多恵は冒険に出かけた。といっても、買い物だけだが。昔のようにいろんなお店があるわけじゃない。たいがいはスーパーで揃ってしまう。必要な物を籠にいれて、レジでお金を払って帰る。でもこれでは、何もお話しをせずに終わってしまう。

多恵は話をするものだと思っていた。でも、スーパーの売り場に店主はいない。たまに、品出しする店員さんがいるだけだ。江戸では話をして、金額を決めて、取引する。少しでも安く買い物をするための手法なのだ。オレはこの話をするのを忘れていた。

一度、一緒に買い物に出かけたので、多恵はまずそのコースを踏襲した。何事も自分でやってみるのが一番だ。オレは知らなかったが、同じマンションの中で知り合いもできたらしい。でも、仲良くなっていくと、いろんなことを聞かれるので、非常に危なっかしい。まあでも、できる限り、多恵に寄り添うことにしているので、何かあればすぐに分かるだろう。

会社の帰り、マンションの玄関で、見知らぬ女性に声を掛けられた。

「山本さんですよね。いつも、奥さんにお世話になってます。」

「ああ、そうですか。こちらこそ、家内がお世話にあり、ありがとうございます。」

この人、誰?

「あの、私、303の鈴木です。」

「そうでしたか。今後ともよろしくお願いします。」

うまくやってるんだな。

家に帰ると、多恵は晩御飯を作っていた。もう、現代の主婦のようだ。

「ただいま。」

「お帰りなさい。」

「今、下で鈴木さんにお会いしたよ。」

「そうでしたか。最近、知り合いになりました。」

「いい人そうだね。」

「私もそう思います。」

「友達が増えて、よかったじゃないか。」

「ありがとうございます。」

その時だった。

「・・・だめ・・・」

「えっ?」

オレも多恵もその声を聞いた。

「今の声。」

「多恵も聞こえた?」

「はい。」

それは、以前、頭の中に聞こえた、あの声だった。

「・・・あの人と関わらないで・・・」

また、聞こえた。いったい、どういうことなんだろう。今度はオレだけではなく、多恵もだった。だが、そのまま聞こえなくなってしまった。オレはすべてを思い出した。あの時のことを。考えてみれば、この声がしてから、オレはタイムスリップしたんだ。もしかすると、その予兆なのだろうか?

とにかく、多恵には鈴木さんとあまり関わらないように言った。あの声はオレの危機を何度か救っている。だから、今回も間違いなく、その危機が近づいていて、警告しているのだということを教えているのだ。

オレは過去に起こったその話を多恵に話して聞かせた。その上で、関わらないように念を押した。多恵は分かってくれた。だが、多恵は何度も首をかしげている。どこかで聞いたことのある声だと言う。でも、どうしても思い出せないらしい。

数日が経ち、例の鈴木さんは多恵をかたくなにあるところに誘ったらしいが、多恵はきっぱり断ったという。あとで分かったことだが、その鈴木さんはしょうもない商品を高額で買わせるグループの一員だったようだ。いつの時代もこんなヤツはおるもんだ。

それからしばらく経ったある日、オレは先輩から誘いを受けた。

「お客さんから高級レストランのコースの招待券を頂いたので、行かないか?奥さんもだよ。」

「えっ、いいんですか?」

「オレに彼女がおれば、よかったんだけど、いないからな。だから、おまえたちを招待してやる。オレも一緒だけどな。」

「なんですか、それ。」

「仕方がないやろ。3枚あんねん。」

「わかりました。せっかくの誘いですから、行きますよ。」

「いい先輩もったやろ。」

「はい、うれしいです。」

まあ、いいか。

オレは早速、多恵に説明した。

「フランス料理のコース・・・ですか?」

「そうだよ。お箸じゃなくて、ナイフとフォークで食べるんだ。」

「そのようなこと、できるでしょうか?」

「大丈夫だよ、教えてあげるから。」

まあ、ネットでググれば、たいがいのことはわかる。それも写真付きだから、大丈夫だ。多恵もそれを見て安心したようだ。

だが、高級レストランとなると、ドレスアップをしないといけないな。オレにはスーツがあるが、問題は多恵の方だ。ひろみに頼み込んで、衣装を借りたのだが、多恵は人前で肩を出すなんて恥ずかしいという。でも、ひろみが説得してくれたおかげで、素敵な姿に仕上がった。髪はアップにしてメイクアップ、ネックレス、イヤリングをして、オレにとっては絶世の美女だ。完全に惚れ直してしまったよ。

時間になって、先輩がくるまで迎えにきてくれた。

「おお、多恵ちゃん、すっごくきれいだね。」

「はずかしい。」

やっぱり、慣れないらしい。男が肩を出す正装なんてないからいいけど、女はそうじゃないからね。

三人でレストランへ向かった。先輩のくるまは10年を過ぎているので、見た目は少々淋しい。こういうときは、真新しいレンタカーでも借りてきてほしかったというのは、贅沢だろうか?

レストランに着いて、オレは多恵をエスコートして、お店に入った。席に座るとますます多恵は緊張している。

「ねえ、多恵。夕日が海に反射してきれいだね。」

「うわぁ、ほんとですね。」

ようやく、多恵に笑みが戻った。ちょっとは落ち着いたかな。先輩もしょうもないギャグ飛ばして、笑かしてくれる。

コース料理が運ばれてきた。最初緊張していた多恵もそのうち、慣れてきたのか、普通に食べれるようになった。オレたちはゆっくりした時間を過ごした。

最後のデザートを頂いた後、多恵は言った。

「もう、さすがにお腹一杯です。」

男のオレも満腹だ。

「先輩、ありがとうございました。」

「なんの、なんの。どうせ、招待だもん。」

確かにそうだった。でも、多恵にはいい経験だったに違いない。

オレたちは、帰途についた。

しばらく、走ると突然、また、あの声が聞こえたのだ。

「・・・止まって・・・」

先輩は急ブレーキを踏んだ。オレも多恵も身構えた。そこへ信号無視のトラックが突っ込んできたのだ。止まってなかったら、間違いなくオレたちは即死だった。

「あぶないところだったね。」

「でも、今の声は多恵ちゃんじゃないよね?」

オレと多恵は顔を見合わせた。先輩にも聞こえていた?

「今の声、先輩にも聞こえていたんですか?」

「聞こえてたけど、いったい、誰の声だったんだ?」

もしかして、先輩もこれから起こるかもしれないことに、巻き込まれる一人になってしまうのかもしれないと思った。でも、そのことは、先輩に言えなかった。家に帰ってから、オレは多恵と話しをした。

「加藤様にも、あの声が聞こえていましたね。」

「そうだね、ということは彼も巻き込まれるのかもしれないね。でも、あくまでオレの想像でしかないから、そうでないかもしれない。」

「何事も起こらなければいいですね。」

「ところで、多恵は今の生活、どう思っているの?」

「とっても幸せです。」

「でももし、またあの江戸の時代に戻ったとしたら、どうする?」

「それでも、幸せです。旦那様と一緒ですもの。」

相変わらず、可愛いことを言ってくれる。

オレたちは今日のレストランのお返しに、先輩を我が家に招待することにした。ガラッと変わって、ファーストフードでホームパーティーにすることにした。この方が気が楽だからね。食事はお取り寄せではなく、全部、多恵がチャレンジするという。ミートスパゲッティとトマトソースピザ、から揚げに、ポテトフライ、温野菜の数々。だいぶ、こちらの食事もおてのものになってきている。すごいものだ。

「ピンポーン」

「来た!」

オレは先輩を迎えた。多恵はテーブルに料理を並べている。

「きたぞ!」

「いらっしゃい。」

先輩はワインを持ってきてくれた。

「多恵ちゃんの手料理が食べれるなんて、最高だよ。」

先輩はかなり喜んでいる。

早速、ホームパーティとなった。だけど、これは作り過ぎだぞ、多恵。三人でワインを飲みながら、食べながら、楽しい時間を過ごした。ところが・・・

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?