米中格差の拡大

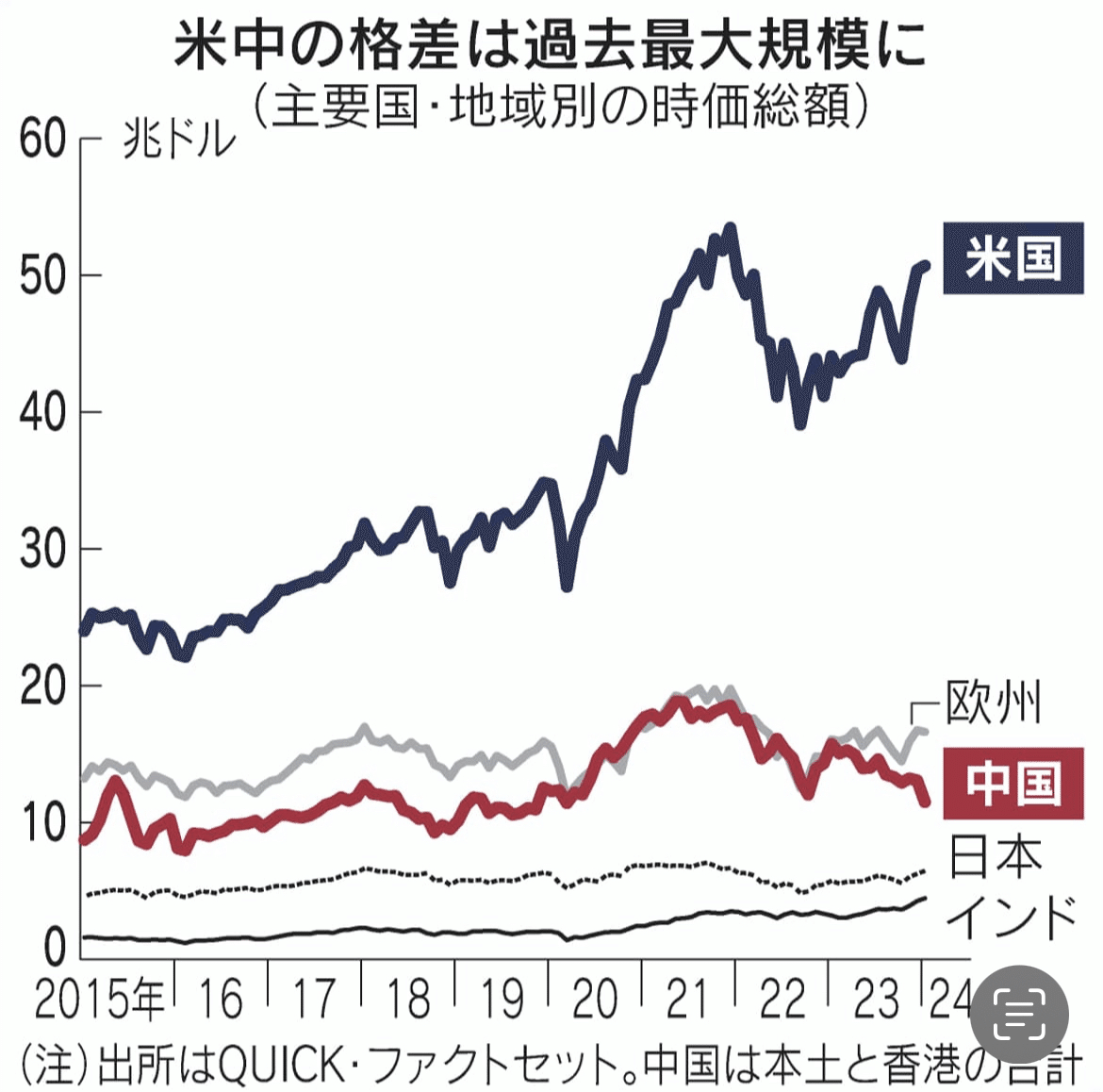

米中の格差が最大規模になったという興味深いニュースがあったので、特に中国経済に関連するニュースを多く取り上げる。

中国停滞でアメリカにマネー集中

この記事は、米国企業の合計時価総額が世界全体の約半分に達し、約20年ぶりの高い集中度を示していることを報告しています。この現象は、米中のテック企業間での景況感の違い、生成AI開発競争の明暗、そして習近平政権への不安が資金の中国離れを促した結果です。結果として、世界の投資家は資金を再配分し、インドや日本などが中国の代替投資先として浮上しています。米国企業は世界の時価総額ランキング上位500社のうち236社を占め、対して中国企業は35社にとどまり、3年前に比べて大幅に減少しています。米中の時価総額の差は2001年以降で最大となっており、中国テック企業は経済停滞と米国政府の規制により、競争で不利な立場に置かれています。一方で、インドや日本の企業は時価総額ランキングで上昇しており、特にインドはその数を倍増させました。

中国の民間時価総額、2年半で6割減

この記事は、過去2年半で中国の民間企業の時価総額が6割減少したことを報告しています。政府によるIT業界への統制強化と、国有企業が民業を圧迫する「国進民退」現象が背景にあると指摘されています。国有企業の時価総額比率は5年ぶりに50%に高まり、一方で民間企業の比率は減少しました。特にIT業界の大手プラットフォーマー企業は大きく時価総額を減らしました。民間企業の不振はIT業界に限らず、製造業など他の分野でも見られ、固定資産投資のマイナス成長につながっています。この状況は民間企業で働く就業者の雇用や所得の回復を遅らせ、経済全体の需要不足を引き起こしています。政府は民間企業の活性化に向けた動きを見せていますが、国有企業の支配が続けば経済全体の生産性の伸び悩みが懸念されます。

中国株安 PBR5年ぶり低水準

この記事は、中国株のパフォーマンスが落ち込み、株価純資産倍率(PBR)が約5年ぶりの低水準になったことを伝えています。主に金融セクターと消費関連株が振るわず、不動産業界の低迷や景況感の悪化が投資家の信頼を損ない、投資マネーの流出を引き起こしています。上海総合指数は一時的に上昇したものの、中国株全体としては依然として不振が続いており、特に金融株のPBRは低水準にとどまっています。不動産不況の影響で不動産開発会社のデフォルトが相次ぎ、これが銀行の資産質への不信につながっています。また、個人消費や高額消費関連株も落ち込んでおり、香港経由での本土株売り越しも続いています。ただし、長期低迷により割安感が高まっており、一部のアナリストや投資ファンドは中国株に対して中程度に強気の見方をしています。しかし、不動産不況の根本的な問題や人口減による家余り時代の到来など、苦境の打開には時間がかかりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?