「スマホによって映像は身体の一部になった」ピタゴラスイッチなどで知られる佐藤雅彦教授に、これからのコンテンツ作りについて聞いてきました(前編)

こちらの記事は、過去に掲載したものの再掲です。

東京藝術大学の佐藤雅彦研究室が、『ご協力願えますか』をLINE NEWSのオリジナル動画コーナー『VISION』で配信中です。これは、映像を見ている人に、ちょっと変わった「ご協力」をしてもらう事で初めて成立する映像実験番組。

スマートフォンを強く握ったり、裏面を指でなぞったり、はたまた、画面を見ながら息を止めたり… そんな妙な「ご協力」の数々によって、今までに体験したことのない「得も言われぬ気持ち」が胸の中に沸き起こります。

この不思議な番組はどのように作られたのでしょうか?

佐藤雅彦教授と今回制作の中心となったCANOPUS社の平瀬謙太朗氏、豊田真之氏(共に佐藤研究室の修了生)、番組を担当したプロデューサーの谷口マサトの対談を、前後編の2回に分けてお届けします。

▼『ご協力願えますか』本編はこちらからどうぞ

▼対談後編▼

「アイデアを自分の外に出し、客体化する」ピタゴラスイッチの企画などで知られる佐藤雅彦教授に、これからのコンテンツ作りについて聞いてきました(後編)

谷口:この番組のテーマである「映像の身体性」は、映像が身体の一部になった、もしくは身体が映像の一部になったような不思議な感覚ですよね。

VRの発達によってこれに近い感覚は増えてきていると思いますが、今回の番組はVRヘッドセットも使わず、スマートフォンの映像だけで「得も言われぬ気持ち」を作り出しているのが新しいですね。映像なのにインタラクティブ性があるように見えるのも特徴です。

佐藤:人類は、スマートフォンというメディアによって、初めて映像を自らの手に持てるようなりました。これは、映像が身体の一部になった、と言い換えることができると思ったんです。

そして、その上で、スマートフォン上の映像と身体の関係を研究すると、そこには、今までにない表現が生まれる可能性が溢れていたんですね。

△ 佐藤雅彦教授

谷口:佐藤先生はずっと前から「映像の身体性」を研究されていますよね。あらためて、なぜそのテーマに注目されたのかを教えてください。

佐藤:2008年に「君の身体を変換してみよ展」を同僚の桐山孝司教授とクリエイティブグループのユーフラテスとで一緒にやりまして。

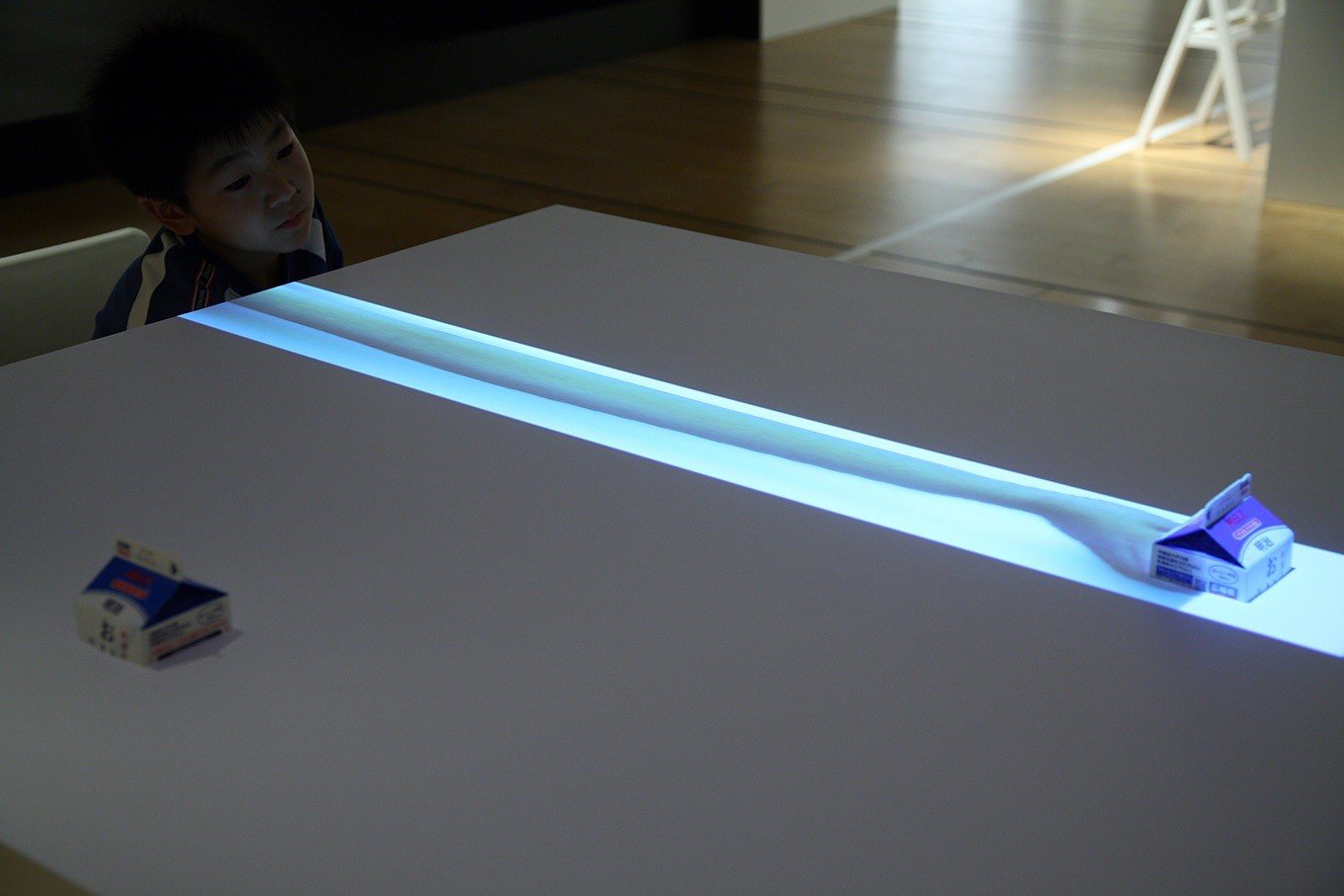

たとえば……机の下に穴があってそこに手を入れると自分の手が伸びたように表示される『伸びる腕』という作品があります。これは、「(映像上の)腕が伸びた」という視覚情報と「自分は(穴のなかにある)牛乳パックを触った」という触覚情報が同時に、くるんですね。

そうすることで、あたかも自分の手が伸びて遠くの牛乳を掴んだという気持ちを起こす。

△撮影:木奥恵三/写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター

「ミクロ職人修行」という作品では、米粒くらいの大きさの用紙に算数の問題が書かれています。原寸で見ると、とても答えを書ける気がしないんですけど、拡大して見ると、いとも簡単に(極小の文字が)書ける――。

要は、目は解像度が低いけど触覚は解像度が高いんです。目の能力を補強することで、総合的に身体性の拡張が図れるという実験ですね。

△撮影:木奥恵三/写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター

谷口:展示会を見に行きましたが面白かったですね。映像の身体化は、自分の意識がどこにあるかという感覚と関係していると思います。

普段は自分の身体に意識があると感じます。しかし映像で自分の身体が拡張されると、意識は自由に場所を変えますし、伸び縮みする。人間の意識というのは、かなり自由なんですね。

佐藤:そうなんです。映像に導かれるようにして、自分の身体に対して新しい感覚が発現することがあります。

例えば、ぼくたちは“ワープなんて能力的にできない”し、そもそも“ワープ”と言う現象を身体感覚として生まれつき知っているわけではないですよね。

でも子どもが初めてゲームの「パックマン」をやっているのを後ろから見ていると、操作しているパックマンを画面の右から画面の外に出すと、それが反対の左側から入ってくるのに遭遇した時に、あたかも“ワープ”ということを知ってたかのように、いとも簡単に理解しゲームを続けます。

気持ちとしては、十分ワープの準備ができていたわけです。それで「あ、これはもう映像による身体性の拡張だ」と。

メディアで、そのような表現を開発すれば「身体性の拡張」が起こせるし、人間の表象(知覚)には可能性がいっぱいあると思うんです。

それを発現させたくて表現の実験をずっとやっていたんですね。

谷口:電話によって声を遠くに届けられるようになったり、これまでにも人間はテクノロジーやメディアによって身体を拡張してきましたが、今後はもっと拡張していくんでしょうね。

VRだと触覚が発現している人が出てきています。VR空間でチャットできる「VR Chat」では、おっさん達が美少女などのアバターを着て雑談しています。話していると手や指で触ってくる人がいるんですよ。「触覚めばえた?」って言いながら。

映像空間の中に長くいると、錯覚なのですが疑似的に触覚を感じる人が多く出てきているそうです。

△ VR空間でおっさんに触られる様子を再現する谷口P

谷口:そうした研究をなさっているなかで、今回の『ご協力願えますか』で意識された点はどこでしょう?

佐藤:いままでは(「君の身体を変換してみよ展」のような)インスタレーションや書籍などで、かなり体験環境を限定して表現していたんです。

でも、いま映像と身体の拡張性を体験してもらうなら、手にもっているスマートフォンで表現できたら、一番説得力を持つだろうと思いました。毎日使っているメディアが変容するわけですから。

僕が子どものとき、映画とかテレビは”たてまつる”もので、テレビは仏壇みたいにドアがついていました。ラジオでさえ神棚の隣に専用の棚を作って、そこに置かれていたんですね。

ある時、幼児の僕がラジオから流れる音楽にあわせてお膳の上で踊ると、みんながびっくりしたんですよ。要は「たてまつっているメディアをこの子は有り難がっているのではなく、身体で楽しんでいる」ってことに驚いたんですね。

メディアは偉いものだったんです。

△ テレビのドアを観音開きしてみせる佐藤教授

谷口:それまで崇めてたてまつっていたメディアとの距離感と意識がスマートフォンによって大きく変わったんですね。

佐藤:映画館でも幕が開いて、ベルがなってから上映しますよね。これまでの映像というのは、自分には“手出しが出来ないもの”でした。ところがスマートフォンが出てきてから、すごく気軽に――言葉としては「手玉に取る」感じになった。

みなさん、スマートフォンでYouTubeやNetflixの映像を観ると思うんですけど、それとは違う映像と自分との関係が生まれたらどうかるなということで、今回の実験的な試みを手がけました。

谷口:“いかにスマートフォン上で映像を観やすくするか”って工夫は多いのですが、“映像を手に取れるようになった”という視点は珍しく、すごく興味深いです。

佐藤:ただ『ご協力願えますか』は、そもそも載っているメディアがLINE NEWSでシングルチャンネルなので、自主的に参加し、自分でタイミングを取らないといけないところが難しいと思います。

なので、タイトルを『ご協力願えますか』にしたんです。まず、参加し何らかの協力をするということを認めてもらうことから番組が始まる、ということです。

谷口:「シングルチャンネル」というのは、双方向じゃないということですよね。

佐藤:そうですね。インタラクティブじゃないもの――映画やテレビがそうですね。

シングルチャンネルは結構、楽でありがたいものなんですね。インタラクティブ性が大事ってよく言われますけど、視聴者にとっては正直言ってめんどうくさいんです。

谷口:笑)ゲームとかもめんどくさい時ありますね。

佐藤:そう、シングルチャンネルの良さは、映像を見ている”自分”を無くしやすいことなんですよ。映画館で暗くするのもそのためです。自分が無くてイメージの中にいるっていうのはすごい快感なんです。

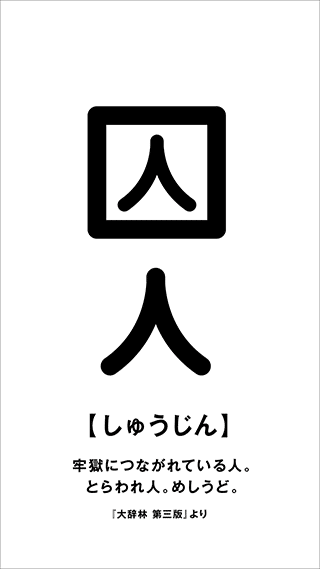

「メディアによって自分が無いものにされている状態」それを僕は魚状態と言ってます。魚って頭が飛び出しているから、自分の身体が見えにくいでしょ、だからあんまり自分のことを意識していない。

一方で人間は顔の前に手を出せるから、自分を意識しやすいんですね。赤ちゃんって自分の手をニギニギしながら自分の手を見つめるんです。それによって自分の身体、さらには自分の存在を確認しているんですね。

△ ニギニギする佐藤教授

谷口:面白いですね。VR空間でも、プレイヤーはまず自分の手をニギニギして自分がそこにいることを確認するんですよ。赤ちゃんは新しくやってきたこの世界で、自分がそこに存在していることを確認しているんですね。

佐藤:『ご協力願えますか』でも手をニギニギしているとあとでナイフが出てきて「ギョッ」となる作品(※8月5日(月)20:00~配信予定)がありますが、これもやはり「映像のなかに自分の身体性を投影することができるんじゃないか」っていう仮説から生まれています。

谷口:なるほど、映像の身体性には2つのポイントがあるんですね、一つは映画館を暗くするように、リアルな自分の身体の意識をいかに無くしていくかということ。

もう一つはニギニギのように、映像上に拡張されたバーチャルな身体にどう意識を持たせるかということ。

ちなみに人間以外の動物で、自意識が高いものっているのでしょうか。例えばキリンなどは自分の身体が見えやすいとか。

△ 話が脱線しがちな谷口P

佐藤:象が、その可能性があると言われてますね。鼻が目の前にあるから。

犬は顔が前に飛び出しているから自分をあんまり意識していないかもしれません。僕たちは鏡見て「自分だ」って分かりますけど、犬はあんまり分かっていないようです。

鏡の前で、どう判断したらいいのか分からない感じで、妙にウロウロしている犬を何回か見かけたことがあります。

△ どんな質問にも優しく答えてくれる佐藤教授

人間は手や指によって「掴む」とか「投げる」とか「殴る」など、世界と関係を作る。諸説ありますが、指の語源は「及ぶ」から来ているそうです。こうやって(谷口に触れながら)及んでいるわけです。いろんなものに及ぶ。そこから指になったと。

谷口:番組でもスマートフォンの裏をなぞったり、握ったりすることで映像とシンクロします。まさに、身体が映像に「及んでいる」ということですね。

指で触れたものは自分の身体の拡張となり、情報の解像度が高まる。この番組が体現している不思議な感覚は、触ることによって映像から取得できる情報量が一気に増えたことによる“とまどい”かもしれないですね。

“アイ・キャンディ”と実験性

谷口:『ご協力願えますか』は、LINE NEWSで始まる新しい動画プロジェクト『VISION』の映像コンテンツを、私が平瀬さんに相談したことからスタートしました。それから完成まで1年かかりました。長い道のりでしたね。

△ プロデュースを担当した平瀬謙太朗氏

平瀬:「スマートフォンというメディアならではの表現」ということと、なおかつ教育性があるといいよね、という大枠は最初に決まっていました。逆に、それ以外はなにも決まっていなかったので、番組の企画が決まるまで2~3ヶ月はかかってしまいました。

始め、今回の企画が決まるまでにも、様々な番組案を考えて、その多くは豊田と実際にテスト映像を作って面白さを確認しながら進みました。

その後、「ご協力願えますか」という番組の企画が決まってからは、佐藤研究室の先輩・後輩と世代を超えて多くのメンバーに集まってもらい、具体的な「ご協力」のアイデア出しが始まりました。

毎週集まって企画とテスト撮影を繰り返しましたが、実際に採用されたアイデアは2割くらい。今回、24本の映像ができましたが、泣く泣くボツになったものが100本くらいあります。

トライアンドエラーを思いっきりさせてもらったのが、今回の『ご協力願えますか』に関しては一番大きかったし、貴重な体験で楽しかったです。

クライアントがいる場合、ここまでじっくりと時間を使って実験的なことは中々できない。

豊田:こんなに、LINEさん・谷口さんと一緒に「開拓しながら作っていける」みたいなことはなかなか無い。

普段は近々に締め切りがあって、そこに向けて今まで積み重ねてきたものからアウトプットする場合も多いので、ここまで、ゼロから組み立てていくというのはなかなか体験出来ないので、すごく貴重なプロジェクトでした。

谷口:スマートフォン向けの動画には何が良いのかを一緒に探っていきましたね。アイデアを言葉だけで済まさず、必ず絵にしたりテスト撮影したりして検証するのが印象的でした。

佐藤:この佐藤研のやり方は「work in progress」と言って、作りながら開発していくっていう形ですね。テスト撮影で非常に質の高いものができたのでこれはいけるなと思いました。

最初は実写の映像しか無かったんですが、「みんなが面白いと思うメジャーなものが足りないな」って話になって、アニメの「ご協力ガエル」を最後に考えだしました。

谷口:私が制作会議で冗談まじりに「もういっそアニメだけにすればどうか」っていう話をしたことがありましたよね。でも佐藤先生が「アニメだけだと介入性が低すぎる」と仰っていたのが印象的でした。

アニメだけではユーザーが「見るだけ」になってしまって、インタラクティブ性が低くなるということですよね。

佐藤:そうですね。第1回の「ご協力ガエル」や第2回の「脱走犯」は見てても楽しいですが、参加すると、それ以上の気持ちが得られますよね。

「目は一応を楽しませるけど本質的ではない」ってのを佐藤研では「アイ・キャンディ」と呼んでいるのですが、キャンディだけではいけない。

谷口:アニメではない実写の作品はもっと実験的な映像に見えますよね。

平瀬:「実験的であろう」っていうのは、みんなで意識的に話してました。自分たちが試行錯誤をたのしんでいる様子も含めて、そうした姿勢と空気感が映像群から伝わるといいなと。

また、それを具体的に体現してくれているのが、番組の途中に挿入される「ご休憩タイム」に出演いただいた加藤小夏さんの存在だなと思っています。

△ 加藤小夏さん

小夏さんにはわざと本番まで練習なしで撮影に挑んでもらいました。

撮影のために完璧に用意された工程を加藤さんが上手にこなしているのでは面白くなくて、実際に加藤さんが試行錯誤して、ときには小さな失敗をしながら映像を作っていく事が、自分たちの姿勢を表しているようでもあり、見る人にとっても楽しんでもらえる要素にもなるのではないかと考えました。

谷口:加藤さんの衣装もカジュアルで、ユーザーが受け入れやすいものを選んでいますよね。

豊田:そうですね。いま平瀬が言ったように「あえてそういうものにしている」部分もありますし、逆にそれが「世の中にどれくらい受け入れられるか」は、自分たちも未知の状態でした。

実際に体験してもらうと「タイミングを合わせるのが難しい」という声も出るんです。なので加藤小夏さんには、『ご協力願えますか』という“難しさを伴う番組”と、それを体験するユーザーとの橋渡し的な存在になってもらいたいという想いもありました。

△ 映像ディレクションと音楽を担当した豊田真之氏

ウケるのが100人に1人でも、1億人なら100万人

谷口:今回難しかったのが、実験的でありながら、LINE上でより多くの人に楽しんで欲しいという“分かりやすさ”のバランスでしたよね。

『VISION』と既視感のない実験的な番組はとても合っていると思うのですが、かといって自由すぎてもわけがわからなくなる。LINEで配信するということをどのように意識されていたのでしょうか。

佐藤:それで思い出すのは、『I.Q』っていうゲームを作ったときのことですね。プレイステーションが“目指せ100万台”の時期なんです。(1994年にソニーから発売された家庭用テレビゲーム機・Playstationは、発売当初『いくぜ!100万台!』というキャッチコピーで喧伝された)。

みんなにウケるゲームを求めらたんですが、ぼくはRPGみたいなものができなくて、「100人にひとりが、めちゃくちゃ好きなコンテンツをつくります」と言ったんです。

そうしたら、宣伝部長が「100人にひとりじゃ困るんです」って言うんです。でも「100人にひとりって、1億人だったら100万人ですよ」って言ったときに、みんな「え?」ってなって。

実際に『I.Q』は、売上100万枚いくわけです。

谷口:ユーザー数の母数が多いほど、深いものが出来るじゃないか、と。

佐藤:そうですね。ピタゴラスイッチを始めた時も同じ気持ちでした。それまでNHKの教育テレビ(Eテレ)の幼児教育番組には『おかあさんといっしょ』などのわかりやすいメジャーなものが主流でした。僕はすごく好きだったんですけどね。

もっと新しいテーマを持ち、新しい映像手法でも、子どもが大好きなコンテンツは出来るんじゃないかなって思ってピタゴラスイッチを作りました。

それによって「教育テレビのトーンが変わってくれたらいいな」って思ったんです。別に教育テレビはプラットフォームを新しくしたわけじゃないですけど、かなり変わったと思いますよ。ピタゴラスイッチ以降は。

その後に続く「にほんごであそぼ」も「デザインあ」も、ピタゴラスイッチが前例になっているんですよ。

ああいった外部からディレクター呼んで、音楽ディレクター呼んでっていう型と、新しい表現も受け入れられるという土壌を作ったんですね。

LINEは8千万、LINE NEWSはすでに7千万人近くのユーザーがいるのであれば「100人にひとりでも100万人」に近いわけですね。

まだまだ実験的ですけど、『ご協力願えますか』であたらしい気持ちを起こさせるコミュニケーションが実現できたらいいですね。

谷口:先生が教育テレビのトーンを変えてこられたように、LINE NEWSの『VISION』ではスマートフォンに特化した新たな動画カルチャーを追求しています。

様々な番組がスタートしていますが、先生に今回『ご協力願えますか』を作っていただいたことは大きな第一歩だと思います。

1年間ありがとうございました。

*****

現在、2019年に配信された映像実験番組『ご協力願えますか』の新シーズンが再び公開されています。詳しくはこちらから。

記事の後編はこちらから。

東京藝術大学 佐藤雅彦研究室

NHK Eテレ『ピタゴラスイッチ』『0655・2355』の監修などで知られる佐藤雅彦(東京藝術大学大学院映像研究科教授)による研究室。

「メディアデザイン」をテーマとして、研究生たちが日々作品制作に励む。本番組『ご協力願えますか』は、佐藤教授と研究室の修了生たちによって、「メディアデザイン」の教育番組としてLINE NEWSの中で制作された。

CANOPUS(カノープス)

「メディアデザイン」をテーマに活動するクリエイティブグループ。

東京藝術大学映像研究科メディア映像専攻の修了生が多く在籍し、デザイナー・エンジニア・映像ディレクター・コンポーザーなど、多様なスペシャルティを持ったメンバーが集まる。

谷口マサト

記事・マンガ・動画など様々なWebコンテンツの企画・制作を担当している。

TEXT:金井悟PHOTO:木原基行