グルメ英単語#10 ー 「J」は伊勢海老 J for Japanese Lobster

キッチン英語辞典#1から#28 で、ざっとお料理に使う英単語や解説を見てきました。ここでは、それが使われるシチュエーションsituationに目を向けたいと思います。気軽にやってみたいと思うので、手軽に読んでいただけたら嬉しいです。

それでは、

グルメ英語の「J」

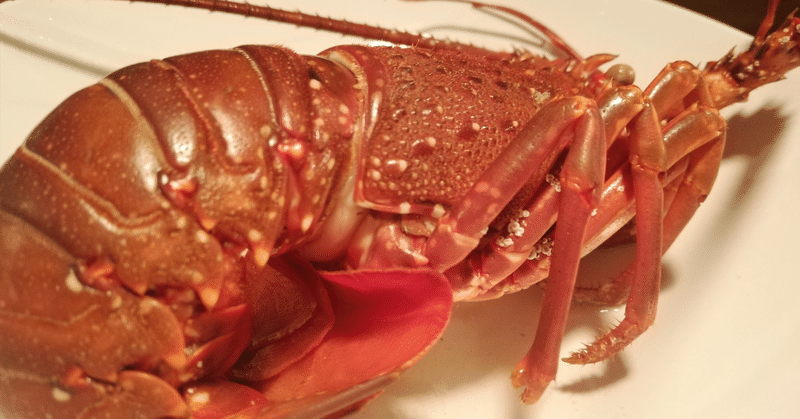

A : This Chinese restaurant is famous for Stuffed Japanese Lobster with Cheese.

B : On the photo it looks like an Ise-ebi dish.

A : That’s why Japanese lobster.

B : But Ise-ebi is shrimp. Isn’t lobster a family of crayfish?

A: この中華レストランは日本ロブスターのチーズ詰めで有名なの。

B:写真だと伊勢海老みたいだけど。

A: だから、日本ロブスター。

B:でも、伊勢海老って海老でしょ。ロブスターってザリガニの仲間じゃないの?

と言うことで、

J for Japanese lobster 、Jは伊勢海老

です。

伊勢海老を英語でなんというか。

Japanese lobster で、ほぼ間違いがないと思いますが、

Japanese spiny lobster と、spiny (トゲトゲの)を入れる場合もあります。

また、rock lobster も頻繁に使われます。

よければ、キッチン英語辞典#8ー第6章 Fish and Shellfish

https://note.com/lindsay_journal/n/nbe62eb56914f

も、参照ください。

そうなんです。伊勢海老はエビで、ロブスターはハサミのついたカニの変形、巨大ザリガニ crayfishです。

でも、ジャパニーズ・ロブスターで通じることが多いです。

ちなみに、フランス料理で、ザリガニはかなり高級な食材です。

日本だと、ちょっと年配の人たちが、

戦時中に、お腹を空かせて近所の沼で釣ってきて飢えを凌いだ、

と言う思い出話が印象に残りますけど。

いわゆる、

フランスの高級料理食材のオマール海老と、ロブスターも、

ほぼ同じものだそうです。

魚の種類って、難しいですね。

泳いでいる海が違えば、似ていても違うものだったり。

違うものだとわかっていても、故郷で食べるあの魚とほぼ同じ、と感じたり。

大半の日本人は、ロブスターと言われて伊勢海老が出てきても、

ちょっと得したな、と思う程度ではないでしょうか。

伊勢海老と言われてロブスターが出てきたら、

それが日本でだったら怒るかもしれないけど、

海外でそのような経験をしても、

「似たような食材で十分おいしかった」と、

丸く収める人が多いのではないでしょうか。

もうずいぶん前だったと思いますが、

ある高級ホテルのレストランが開催したビュッフェに、

メニューにあるのとは違う種類のエビが使われていたと言うことで、

問題になったことがありました。

確か、高級感あふれるお品書きには、

クルマエビと書いてあったのに、

実際はタイから輸入されている、

似て非なるエビだった、という顛末だったかと。

でも、それって難しいだろうなあ、と思うんですよね。

こんなにグローバル化が進んで、

外国語で普段使っている魚介類の名前が同じでも、

学術的なレベルで違うからって、

追求されるべきなのか。

でも、違うものを食べさせられたら嫌だし。

金銭的に、損もしたくないし。

複雑です。

そうは言っても、

例えば、日本人に、

シジミとアサリとハマグリを混同して出したら、

嫌がられると思うけど、

英語だと、二枚貝はほぼ clam で統一かも。

とは、ちょっと、乱暴ですね。

牡蠣 oysters とかムール貝 mussels とか、ポピュラーなものはありますが。

日本のように、

魚の種類にこだわって調理して食している国ばかりじゃない、

と言うことです。

魚に詳しい国もあるだろうし、そう言うエリアはあるでしょう。

日本でだって、

都心で育って魚屋さんの魚も全ては知らない人たちと、

漁師町で育った人たちの、

魚に対する知識では、レベルが違うと思うのです。

いまどき、海外経験がない人は、

あまりいないとは思いますが、

海外に行ったら、

日本で食べる品質が簡単に手に入ると思わない方がいい、

場合が多いです。

もちろん、

その地に根付いた、

そこでしか食べられない美味しいもの、

と言うのはどこにでもあるものですが。

押し並べて、と言う意味です。

日本では、生産者さん、

つまり農家さんや漁師さんが

まず高品質なものを用意してくれて、

それを預かって流通させる流通業者さんも

真剣に品質を守り、

受け取ってエンドユーザーに売るお店も、

できるだけ品質を保とうと努力する。

そこに、

自分の家族にちょっとでもいいものを食べさせようとする主婦/主夫が、

吟味しながら調達していく。

それぞれが、それぞれのポジションを真剣に守っていて、

素晴らしいなあ、って思うんです。

この中のどこか一つでも、適当に手抜きをすると、

品質は保たれない。

例えば、鮮度を落とさないために、走る、とかね。

海外でだったら、

「なんで?」とか「そこまでして、それでいくらもらってるの?」

的な発想が強いのではないかと思います。

下手すると、鮮度を落とさないため、

というところに、

全く重要性を見出さない人も出てきてしまうくらいです。

家族に美味しいものを食べさせよう

と、必死になる主婦/主夫が、

食材の調達や料理を担当しているとも限りません。

特に、家事労働を下に見る傾向が強い、

アジアの国々が心配です。

(私に心配されてもしょうがないですね。苦笑)

家事労働を下に見ると言うことは、

安い労働力の外国人に、掃除だの料理だのを任せてしまう。

安い労働力として働く人たちが、

高品質なものを食べて育ってきた、とは思えません。

ということは、何がいいものかわからないけど、

とりあえず調理して体裁を整えて家人に食べさせる。

または、お金持ちになると、

レストランを経営できるくらいのシェフを雇って、

家で食べる。

そういう人は、いいものを体が知っているかもしれないけど、

実際に、どこで何を調達してどのように調理するか、

考えないで生きていく。

それの何が問題なのか、と言われてしまうかもしれません。

主婦/主夫の中には、頑張っても、

調理が下手な人だってたくさんいるわけですし。

でも、なんか、腑に落ちないなあ、

と思ってしまう私は、

柔軟性に欠ける狭い了見の持ち主なのでしょう。

あら、また、

伊勢海老の話が、なんで家事労働の話に。

頭の中が隙間だらけで繋がっていません。

よろしければサポートお願いします。それを励みに頑張ります。I would appreciate your support a lot.