この風にのって

作曲初心者🔰のわたしが考えた

わたし自身が分かりやすく見やすくするために書いた記事

バラード

◯「この風にのって」の歌詞とメロディーはバラード風のものです。バラードは一般的に、ゆったりとしたテンポや情感豊かな歌詞、しみじみとした感情表現が特徴です。この歌詞とメロディーも、そのような要素のバラードの雰囲気を持っています。

リズム

◯バラードの曲は通常、4拍子が使用されることが多いですが、必ずしも4拍子である必要はありません。

バラードの特徴は、ゆったりとしたテンポや情感豊かな歌詞、しみじみとした感情表現にあります。

そのため、3拍子や6拍子などの拍子でもバラードとして成立する場合があります。

曲の雰囲気や歌詞の内容に応じて、拍子を選ぶことが重要です。

4拍子がぴったり合う場合もありますが、他の拍子でも曲の要求に応じて使うことができます。

ドラムパート

◯ドラムのパートを単なるリズムだけでなく、メロディーやフィルなどの旋律的な要素も含めて考えることができます。

ドラマーはリズムだけでなく、曲の他の楽器やメロディーとの相互作用や対話を通じて曲の雰囲気を豊かにすることができます。

◯ドラムの旋律を考える際には、曲のメロディーやコード進行と調和することが重要です。また、ドラムのフィルやフレーズは曲のテンポやリズムに合わせて適切なものを選ぶ必要があります。さらに、ドラムのパートは曲の構造やダイナミクスを考慮して、適切な場所で変化やクライマックスを演出することができます。

ですので、ドラムの旋律を考える際には、曲全体の要素との調和やバランスを意識しながら、リズムだけでなくメロディーやフィルも含めてアレンジすることが重要です。提供された歌詞に合わせてドラムパートを考えるためには、まず歌詞の雰囲気やリズムを把握し、曲のテンポや感情を反映するリズムパターンを選択することが重要です。

以下は、「この風にのって」の歌詞に基づいて考えられるドラムパートです。

1. イントロ

- 曲の雰囲気やテンポを導入するために、シンプルなリズムパターンやドラムフィルを使用します。例えば、「スネアドラム」と「ハイハット」を使用したゆったりとしたリズムで始めることができます。

2. Aセクション

- バラード調の歌詞に合わせて、リラックスしたリズムを演奏します。「ハイハット」と「キックドラム」を中心にしたシンプルなパターンでリズムを支えます。ダイナミクスを上げる場面では、「シンバルクラッシュ」や「トムタム」を使用したフィルを加えることができます。

3. Bセクション

- よりエモーショナルな部分に合わせて、リズムを変化させます。ビートを落としてよりゆっくりとしたリズムにするか、逆にエネルギッシュなビートにすることで、曲の緊張感を高めることができます。

4. サビ

- サビ部分では、リズムを強調して曲のクライマックスを演出します。「キックドラム」や「スネアドラム」を強調し、「ハイハット」や「シンバル」を活用してリズムの変化を加えることで、曲の盛り上がりを表現します。

5. アウトロ

- 曲の終わりには、徐々にリズムを緩めてゆっくりと静かに曲を終わらせることが一般的です。簡素なリズムやフィルを使用して、静かな雰囲気を作り出します。

◯通常、ドラムパートは音階ではなく、リズムやパーカッションの要素を中心に構成されます。

ドラムは、音階を奏でる楽器とは異なり、主にリズムやテンポを支える役割を担っています。そのため、ドラムパートを単純な音階で表現することは一般的ではありません。

ただし、ドラムのパーカッション楽器には音階が存在するものもあります。

例えば、「マリンバ」や「ティンパニ」などの打楽器は音階を奏でることができます。また、「シンバル」や「ハイハット」などのシンバル類は特定の音階を奏でることはできませんが、特定の音色や音の高さを持っています。

したがって、ドラムパート全体を音階で表現することは難しいですが、一部のドラムパーカッション楽器には音階が存在することを考慮して、それらの楽器を使用してメロディックな要素を加えることができます。

[メロディー]

(Aセクション)

ああ、神様わたしに力をください

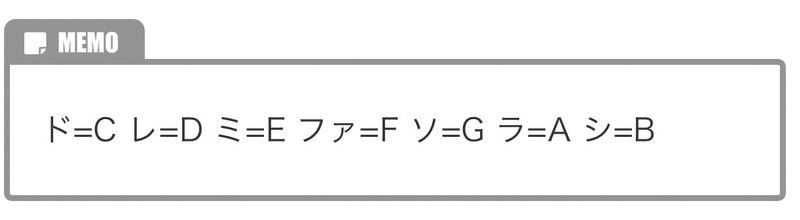

C B A B A C A

この大空を突き抜ける瞬間

E D F# E D C# B

想いが突っ切る言葉の旋律

C# D E F# E D C# B

気持ちのリズムに乗って

(Bセクション)

C B A B A C A

この大空を駆け抜ける瞬間

E D F# E D C# B

気持ちまで高揚してきて

C# D E F# E D C# B

刹那さが一瞬の時を刻む時

C# D E F# E D C# B

風吹き抜ける気持ちと共に

(Cセクション)

ああ、神様わたしに愛をください

C B A B A C A

わたしの気持ちが届きますように

E D F# E D C# B

例え今は遠く離れていたとしても

C# D E F# E D C# B

この空を通じて繋がる思いが

C# D E F# E D C# B

空を譜面にして愛を奏でる

(サビ)

C B A B A C A

心地よい風が吹いてきて

E D F# E D C# B

あなたのもとへ飛んでゆく

C# D E F# E D C# B

届きますようにと祈る

C# D E F# E D C# B

もしも辿り着かなかったら

C# D E F# E D C# B

どこに征くのだろう

C B A B A C A

ああ、神様お願い…

E D F# E D C# B

わたしも一緒に飛んでゆきたい

C# D E F# E D C# B

遠い彼方あなたの気持ちと巡り合う

C# D E F# E D C# B

たったひとことでいいから聞かせて

C# D E F# E D C# B

愛してるとほかは何もいらない

【コード進行】

(Aセクション)

ああ、神様わたしに力をください

D A Bm F#m

この大空を突き抜ける瞬間

G D A

(Bセクション)

この大空を駆け抜ける瞬間

D A Bm F#m

気持ちまで高揚してきて

G D A

(Cセクション)

ああ、神様わたしに愛をください

D A Bm F#m

わたしの気持ちが届きますように

G D A

(サビ)

心地よい風が吹いてきて

Bm G D A

あなたのもとへ飛んでゆく

Bm G D A

届きますようにと祈る

Bm G D A

もしも辿り着かなかったら

Bm G D A

どこに征くのだろう

D A Bm F#m

ああ、神様お願い…

歌詞に基づいてピアノでメロディーを演奏する場合、曲全体の雰囲気やコード進行に合わせてコードを選択することが重要です。

以下は、一般的なコード進行です。

イントロ/セクションA:

D - A - Bm - F#m

セクションB:

D - A - Bm - F#m

セクションC:

D - A - Bm - F#m

サビ:

Bm - G - D - A

このコード進行を使用すると、メロディーをピアノで演奏しながら、それに合わせてコードを弾くことができます。メロディーを演奏しながら、ピアノの左手でコードを弾くことで、曲全体のハーモニーを支えることができます。

また、適宜コード進行を変化させることで、曲のダイナミクスや表現を豊かにすることができます。

作成したメロディーとコードをピアノで同時演奏して曲を仕上げていきます。

始めは、コードはピアノでなく、シンセサイザーを考えていました。シンセサイザーは、コードを演奏するための楽器の一種ですが、一般的にはピアノやギターなどの楽器がコードを演奏する際に使用されます。

シンセサイザーは、電子楽器であり、様々な音色やエフェクトを生成することができますが、その主な用途はメロディーや和音の演奏です。

したがって、コードを奏でる際にシンセサイザーを使用することは可能ですが、一般的にはピアノやギターのような楽器がより一般的です。

しかし、シンセサイザーの特性や音色を活かして、モダンなサウンドや特殊なエフェクトを加えることもできます。

ピアノでの演奏では、片手でメロディーを演奏し、もう片方の手でコードを演奏することが一般的です。

これは、ピアノが和音やメロディーを同時に演奏することができる多声部楽器であるためです。

片手でメロディーを演奏し、もう片方の手でコードを演奏することで、曲の全体のハーモニーを支えながら、メロディーを表現することができます。

一般的には、1小節や2小節が同じコードで進行し、3小節や4小節が異なるコードに進行することが一般的ですが、特定の楽曲によってはその限りではありません。

異なるコードを同時に演奏することもありますが、それはより複雑なハーモニーを表現するための手法であり、曲の構造や音楽的な要素によって異なります。

「この風にのって」のコード進行の具体的な構造については、曲のメロディーや歌詞、アレンジメントなどの要素を考慮しながら検討する必要があります。そのため、楽曲の全体的な構造や雰囲気に合わせてコード進行を選択することが重要です。

記事編集/ayami hoshino

24.02.11

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?