【光る君へ】第21回「旅立ち」

感涙にむせびたかったけれど

ウイカさんが「現時点での一生のお願いです。」と勧めていた「光る君へ」第21回。

現時点での一生のお願いです。

— ファーストサマーウイカ (@FirstSummerUika) May 26, 2024

今夜の放送回は、

日本中の人に観ていただきたいです。#光る君へ

今夜は中宮定子さま、

ききょう、清少納言にとって

最重要シーンだと私は感じています。

定子さまとききょうの想いがつまってます。

これまで観ていなかった方も

どうか、是非。 https://t.co/dpTNGdr3Lp

『枕草子』起筆が描かれた。

本来ならば「感慨無量」と涙するところだが、なんでまひろ発のアイデアにするのかな~。まずそこでしらけてしまう。

作劇上やむを得ず、為時宅で油を売っている場面から発展させたいのならば、せめて清少納言が自ら思いつく筋書きにしてほしかった。

たとえば…

中宮が懐妊したこと、しかし食欲がなくこのままでは母子ともに心配なことを清少納言がまひろに話し、さらに以前中宮から紙を賜った話へと進む。

「”お上は、『史記』をお書きになられているのよ。私は『古今集』にしようかしらね。”と仰せで。」

「はい。」

「私は、それもいいけれど、全く新しいものを書いてみたいわねと思って、”それを、私にくださいませんか?枕にしてみたく存じます。”と申し上げましたの。」

「まあっ!」

「でも、すぐに書けるつもりで紙をいただいたら、何にも浮かんでこなくて。忙しくなりましたゆえ、そのままにしているのです。」

「うふふ、ききょうさまらしい。」

そのうちにホトトギスが鳴く。清少納言がふっと気づいてあたりを見回すと、夏の花が庭先に咲いている。

「あら…もう夏ですわね。てっきり、まだ春と思い込んでおりました。」

「ききょうさまは、中宮さまにつきっきりでごさいますものね。昨夜は、蛍が飛び始めましたよ。」

「四季の移ろいさえわからなくなっておりました。…そうだ、そうだわ!」

「どうされました?」

「あの紙に四季を書いて、中宮さまに差し上げましょう!まひろさま、また!」

と、急いで帰っていき、まひろは目を丸くする…

ならば、まだ納得できるのだが。

このドラマ、映像と美術と出演者の演技はとても精緻にできている。俳優さんたちのたたずまいはどこまでも美しい。「春はあけぼの」を定子さまに読ませる演出も巧みだった。

しかし、きれいだからこそ一層、見ている人に史実をふまえたエンタメ的再現と錯覚させかねない危うさをはらむ。その点は強調しておきたい。

”し”の有無

「たったひとりの悲しき中宮のために、『枕草子』は書き始められた。」

そのようなもっともらしいナレーションをつけてしまうと、よく知らない人がそのまま信じ込んでしまいそうで、心配になるではないか。

本作では「思い出はモノクローム」的なストーリーにして、それに「春の日、夜が少しずつ明けていくさま」を重ね合わせようとする狙いが見て取れる。「折れそうになるほど心が辛い時、真摯に寄り添える人こそが、最も信頼に値する」話として、現代の視聴者にわかりやすくアピールさせることを第一に考えたのだろう。『枕草子』三巻本テキストを世に紹介した国文学者池田亀鑑氏の見解もふまえている。

作者清少納言は、中関白家の没落、皇后定子の失意、この大きな事実を眼前にして、どのように感じたか。 彼女は親愛し、敬慕する唯一人の高貴な同性のために、そのあまりにもいたいたしい運命に慟哭もし、号泣もしたことであろう。しかも彼女は、いかなるものも淫し、犯すことの出来ないものを、この一人の不遇なやんごとない愁人の生き方の中に見た。 それは、かつてこの人の栄華を形づくる要素をなしていたところの如何なる富でもなく、また権力でもなかった。 それは実に人間としての定子その人の高貴性であり、さらに人間そのものの純潔さと美しさであった。

(中略)

彼女(清少納言)は現実の旋風と暗黒との中において、この混濁に染まない、さわやかな一条の光を見た。この光明こそは、清少納言の天才をもってしても、あるいは、栄華のさ中においては見出し得ぬものであったかも知れない。

枕草子は崩びゆく権威への挽歌である。その作者は身をもって悲しみと苦しみを味わったにもかかわらず、そこにはいささかの暗さも、卑屈も、自嘲も、愚痴も示していない。

(中略)

それは、きわめて健康な無韻の詩である。建設の文学である。かつてありしものへの讃美、後方を顧みる文学ではあるが、しかしそれはただ中関白家に限られるのではなく、むしろあらゆる人間への、より本質的な人間らしきものへの郷愁であった。 そうであるかぎり、それはまた直ちに、前方を望む人間創造の文学であったと云えると思う。

池田氏の、いささか美文調まじりの書き方からは思い入れの強さが伝わってくるが、実際は長徳の変勃発以前、995年のうちから少しずつ書き始めて、一段できるたびに中宮に見せていたのではないだろうか。996年春、思いがけず主家が混乱状態に陥り、里下がりで時間ができたので、そのままでは散逸しかねない原稿をまとめて、さらに書き足し、中宮定子を中心とする後宮文化を記録しようと思いついた、と考える。

三巻本では最後の「跋文」、能因本では第321段「物暗うなりて、文字も書かれずなりにたり」および第323段「わが心にもめでたくも思ふ事を」に、起筆の動機について記されているが、内容は似ているようで根本的なところで異なる。

宮(定子)の御前に、内の大臣(伊周)のたてまつりたまへりけるを、「これに、なにを書かまし。上の御前(一条帝)には、史記といふ書をなむ書かせたまへる」など、のたまはせしを、「枕にこそははべらめ」と申ししかば、「さは、得てよ」とて、賜はせたりしを…

宮の御前に、内の大殿の奉らせたはへりける草子を、「これに何をか書かまし」と、「うへの御前には史記といふ文をなむ、一部書かせたまふなり。古今をや書かまし」などのたまはせしを、「これ給ひて、枕にしはべらばや」と啓せしかば、「さらば得よ」とて給はせたりしを…

すなわち、三巻本では思案する中宮に清少納言が「(宮様がお書きになるのならば)枕でございましょう」と提案した、という意味になるが、能因本では『古今集』を書こうかと思案する中宮に清少納言が「これを私にくださって、枕にしたいものでございます」と声をかけた、という意味になる。「し」ひとつの有無で、これだけ違ってくる。

今は三巻本テキストが主流になっているので「それじゃあ、枕って一体何のこと?」という疑問が発生して、様々な人が多くの説を唱えている。

一方、能因本の書き方では具体的な”枕”そのものを意味しているように見える。それなりの厚さのある紙束を目の当たりにして「枕にしてみたい」と言ったことになる。もちろん、「本当に枕代わりに使う」というのではなく、「枕にも使えそうなほどの大量の紙を使って、既にある史記や古今集などではなく、何か新しい、独創的なものを書いてみたい」というつもりだろう。定子は清少納言の、この種の言い方を熟知しているので、たちどころに「それは面白そう!」とひらめいて、紙を清少納言に託したことになる。

ちなみに『枕草子』英訳本のタイトルは"The Pillow Book"。意図してかどうか、能因本の書き方をふまえている。

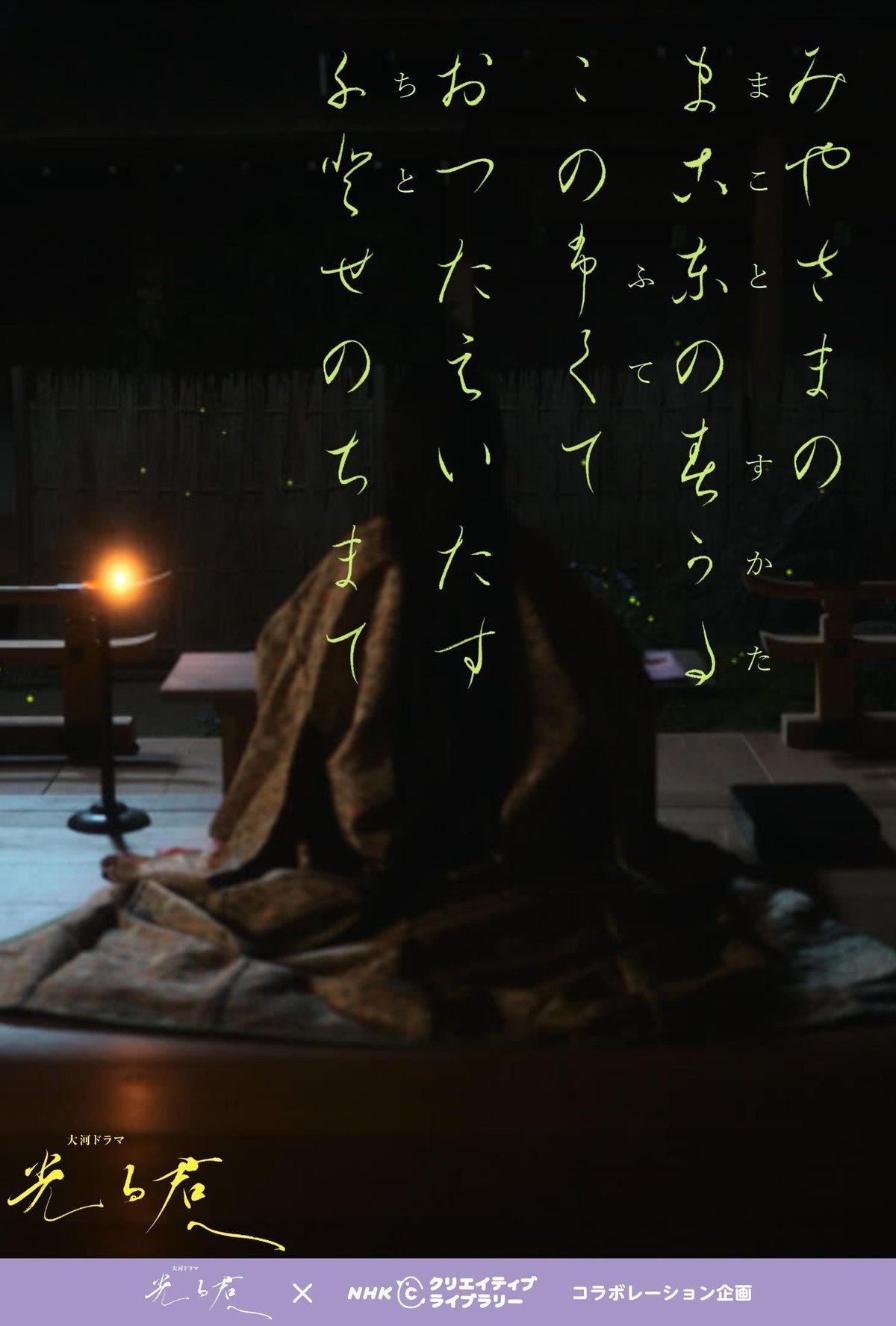

かなふみ三作

今回は久しぶりに「かなふみ」を作ってみた。

宮さまのまことの姿

この筆でお伝えいたす

千歳のちまで

山吹の花ひとひらに

そなたへの便りしたたむ

「言はで思ふぞ」

香炉峰

雪はと問はば御簾上げし

者の書きたる四季ぞをかしき

いずれも拙作。

ドラマでは「中宮定子の命により、清少納言は一時里下がりした。」ということにしていたので、『枕草子』ファンがハートをつかまれる「ある日、里居中の清少納言のもとに何も書かれていない文が届けられた。開けると『言はで思ふぞ』(そなたの心配事は、言わなくてもわかっていますよ)と書かれた山吹の花びら一枚がはさんであった。清少納言は中宮の意を瞬時に理解して、宮仕えに復帰した。」という話を入れられなくなった。ゆえにかなふみで補う。

清少納言が「道長方の人物と親しいから」という理由で同僚女房たちからあらぬ嫌疑をかけられ、出仕をやめて帰宅したのは996年4月ごろ(藤原伊周を大宰権帥に左遷の宣下が行われたころ)と考えられている。この時点で定子は妊娠初期の段階だったとみられる。

その後、萩の季節に右中将源経房が清少納言のもとを訪ねてきて、中宮が暮らす御殿(高階明順宅とみられる)の様子を伝え、帰参を促した。清少納言はまだ慎重な姿勢を取っていたが、中宮から紙20枚や高麗べりの畳が送られてきて、さらに前述の「言はで思ふぞ」の花びらメッセージが決め手となり、中宮のもとに帰参した、という流れである。

国文学者赤間恵都子さんは帰参の時期を、山吹の花が咲く時期にあわせて997年春ごろと推定している。すなわち、脩子内親王のご誕生後である。『能因本枕草子』(笠間書房)の解説と年表からは、997年4月5日、東三条院御悩(病気)に伴う大赦により、伊周・隆家の罪が赦されたことを受けて、6月22日中宮が職曹司に参入した際に復帰したと読み取れる。2024年版『新訂枕草子』(角川ソフィア文庫)の解説でも、ほぼ同じ見解(997年初夏頃)が取られている。

だが、あらかじめ押し花か何かにして保存していた可能性も考えられないだろうか。そもそも花びらが乾いていないと、文字を書いてもにじんでしまうだろう。妊娠後期に入り、いよいよ初めてのお産に臨む定子やおつきの女房たちには、清少納言の力がどうしても必要だった。

後宮の人たちは、清少納言がどうしているかについては源経房から大体聞いていて、彼が持ってきた初稿『枕草子』を回し読みしつつ、「もう、左大臣(道長)方に通じているのではないかなどと言っている場合ではない。ぜひ、少納言にお戻りいただかないと。」と意思統一がなされたと考える。清少納言は996年の秋深まるころ、中宮の出産準備に間に合うように帰参したのではないか。

二条の宮火災(996年6月8日)の時に清少納言が定子に付き添っていたという描写はドラマ上の演出だが、定子の妊娠初期と臨月の時にお側にいたという可能性は十分あり得る。ドラマを盛り立てるための演出が、一周回って史実に少しだけ近づいた感もある。

現場での違和感

公式ホームページでは、放送終了後に出演者の談話「君かたり」を載せている。今回アップされた板谷由夏さんのお話で気になる箇所があった。

「私があなたに全部背負わせていたのよね」ってセリフがあったじゃないですか。あれも結構自分勝手なセリフだなって。私は言いながら、「いやいやいや、お母さんそれ今言う?」みたいな。私は、同じ母親としては、急に貴子さんが弱くなっちゃったというか、「もっとしっかりしてよ、貴子さん」って、このシーンに関しては思いました。(中略)本来の貴子像とはちょっと違う気がしましたね。

板谷さんは、伊周をこれでもかとみっともなく描く脚本に、どこか違和感を覚えたのだろう。

井浦さんは役を引き受けてから、関連史料をきちんと読み込んだ上で撮影に臨まれたとうかがえる。定子さまも最初は、「調べれば調べるほど、彼女に魅了されている自分もいます。ドラマの中で長い間彼女を演じさせていただけることで、私自身も明るい方向へと引き上げてもらえるような、そんな予感がしています。」と意気込みを語っていたが、いざ撮影に入ると「こんなはずではなかった」感を抱いた模様。

すなわち道隆一家を演じた俳優さんたちに、現場に入ってから違和感を与えてしまうような脚本である。これはスタッフに重く受け止めていただきたい。皆さん演技に入れば、集中して最高のものを見せる力をお持ちのプロフェッショナルである。それに対して失礼なことをしてしまったと反省してほしい。

定子さま!

1030年後の人たちがいろいろ勝手なことを吹き込んで混乱なされておいでかもしれません。しかし、お上への愛情は保身や政治、ご実家のためなどといった薄っぺらいものでは決してなく、本心からのものであると、心ある人たちは今なお理解しております。演じてくださった俳優さんに、この役に誇りを持っていただくよう、お言葉を賜りたく存じます。

”道長再評価”は何を目指す?

繰り返しの指摘になるが、「藤原道長を良い人として描く」というコンセプト自体にそもそも無理があり、そこを震源として脚本→演出→俳優さんたちの演技と、芳しくない影響が次々伝播しているように思えてならない。

今回は、序盤で宣孝が

「これは、右大臣(道長)と女院によるはかりごとやもしれぬ。」

と、状況を的確に指摘していた。道長自身も終盤、例の六条廃屋の場面でその指摘を否定せず「そうだ。だから何だ。」と明言している。なのに、なぜかまひろに「世間の噂に惑わされ、一時でもあなたを疑ったことを恥じまする。お顔を見てわかりました、あなたはそういう人ではないと。」と言わせた上で、ラブシーンになだれこむ。

一事が万事これだから、SNSが荒れてしまうのでしょう!

大河ドラマに対する信頼が壊されてしまうのでしょう!

と叫びたい。

『源氏物語』はじめ、平安中期に生み出された文学作品を通じて、当時の世の中をドラマ化するという発想自体はすばらしいが、”道長再評価”と安易に結びつけないほうがよいと、改めて思う。

一方、道長再評価は、何か目指しているものがあるのだろうか?という疑問もある。

以前の記事で「戦時中の国定教科書で、道長の専横を栄華と言い換える動きがあったと指摘する研究者がいらっしゃる」と紹介した。いわゆる皇国史観に基づく歴史教育は、その是非は別として、「日本は唯一の正しい皇統のもとで続いてきた”神国”である」という考え方を成長過程の国民に刷り込ませるという大義があった。足利尊氏はその生贄にされた。戦後、そのひずみに向き合おうと思い立った吉川英治氏が小説『私本太平記』を著し、大河ドラマ「太平記」の原作として使われている。対して、現代の道長再評価・道隆一家蔑視には、そこまでの大義や、もしくは何かしらの”たくらみ”が潜んでいるのだろうか。この点については、これからも自分なりに考えていきたい。

今回は久しぶりに「腹をなでる女王」が登場して、お肉を焼くように実資の身体を裏返していたが、以前ほど笑う気になれなかった。正直、淋しい。

※本稿は圷美奈子さん「『枕草子』「長徳の変」関連章段の解釈」(「中古文学」71巻、2003年、J-STAGE掲載)を参考としました。圷さんは「ドラマファンの人とは関わりたくない」とお考えのようですが、ドラマを契機としてこの時代に関心を持ち、歴史のとらえ方について改めて考えてみようと思い立つ者もおります故、ここでの引用にご寛恕をいただければ、望外の喜びに存じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?