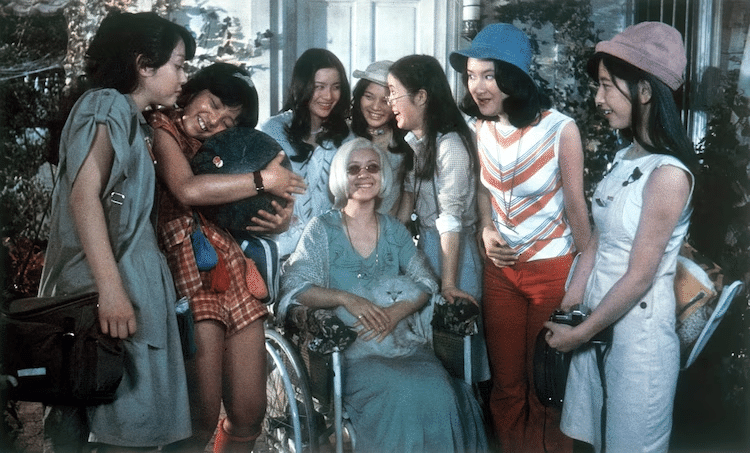

1977年「ハウス」

一部ショッキングな画像があります。ご注意ください!

公開 1977年

監督 大林亘彦

公開当時 池上季実子18歳 大場久美子17歳 尾崎紀世彦34歳 南田洋子44歳 小林亜聖45歳

登場人物 池上季実子(オシャレ)

大場久美子(ファンタ)

松原愛(ガリ)

神保美喜(クンフー)

佐藤恵美子(マック)

宮古昌代(スウィート)

田中エリ子(メロディー)

私のような70年代生まれの人間なら、この映画を覚えている人も多いのではないでしょうか。

伝説的なカルト映画と言えます。

異色のファンタジーホラーコメディ青春映画であり、衝撃的な作品でした。

この映画は公開当時、映画館で見た人がショックのあまり心臓発作を起こして死亡した、などの都市伝説のような噂がが流れるなど、かなりの話題作でした。

公開当時私はまだ小学校低学年だったのですが、テレビCМで流れた映画の予告編を見ただけでショックを受け、恐怖のあまり夜うなされる日々を過ごしたものです。

特に印象に残っているのが、オレンジ色のサイケデリックな夕陽をバックに、井戸から除く青い生首…

生首は「フフフ…」と笑い、大場久美子の尻に嚙みつくのです。

これは今見ても衝撃的です。

CG技術が発達した現在から見れば、ショボい合成のチープな映像に見えるかもしれませんが、この造り物感こそこの映画の醍醐味であり、確信犯的だと思うのです。

夏休みを利用して叔母の家を訪れるオシャレと6人の友人。

だが叔母はすでにこの世の人では無く、戦死した恋人への思いだけで存在し続ける生霊だった。

叔母の生霊が家に宿い、人食い屋敷と化した屋敷が少女たちを襲う…

登場人物のネーミングセンスたるや…

一度聞いたら誰でも引っ張られてしまい、耳に残ってしまいます。

私は小学校低学年だったにも関わらず、彼女たちの名前を全部覚えてしまいました。

キャッキャとはしゃぐ少女たちと、血まみれの残虐描写の落差が激しく、脳内の処理が追い付かず思考停止してしまいました。

叔母の生霊は、家具に乗り移って少女たちを攻撃する。

叔母は屋敷と一体化して若い娘を餌食にする化け物と化している。

屋敷そのものが彼女の体になっており、屋敷に存在するあらゆる物体に乗り移り、若返りのために少女たちを餌食にしていく。

南田洋子演じるオシャレの叔母は、少女を一人食べる毎に若返って行くのです。

メロディーがピアノを弾いていると、ガタン!とピアノの蓋が閉じ、メロディーの指が全部無くなっている。

「あら…? 私の指、 無いわ…」

ピアノはメロディーを頭からガリガリと捕食していく。

生霊もさることながら、襲われた少女たちのあり得ないリアクションにもゾワ~っとするものがありました。

叔母の魂はオシャレに乗り移る。

叔母が乗り移ったオシャレは、次々と少女たちを襲い全員死亡。

この「霊が乗り移る」という概念も私たちには新しすぎて、トラウマになったものです。

叔母の飼っていた白い猫の鼻から大量の鼻血がでて屋敷は血の海になり、少女たちは血の海に次々と飲み込まれていく。

改めて画像を見ると、当時18歳だった池上季実子の美少女っぷりに驚かされます。

「陽暉楼」のイメージが強かったのですが、当時はこんなに可憐だったのですね。

当時大人気のゴダイゴが少女たちと意気投合する青年たちの役で友情出演しています。

この「友情出演」という言葉も当時流行ったものです。

当時「月間セブンティーン」でホラー少女漫画の巨匠わたなべまさこによって漫画家もされました。

こちらはファンタジー要素抜きのガチスプラッターホラーテイストで、従妹の家でそれを読んだ私は、再びトラウマに悩まされることとなりました。

CM監督をしていた大林亘彦監督の映画初監督作であり、そのせいか全シーン視覚と脳神経に訴えるような記憶に残る作品です。

当時12歳の大林監督の娘が風呂上りに鏡の前で髪をとかしながら何気なく言った「鏡の中の私が、私を食べに来たら怖いわよ」という言葉にヒントを得て、この作品のアイデアを思いついたそうです。

大林監督は本作の後に手掛けた「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」の尾道三部作が有名ですが、本作でも大林監督の美少女愛を堪能することができます。

この映画の登場は邦画に「一種の映画革命をもたらした」と評される程、イカれてぶっ飛んだ作品であり、時代の先を行きすぎていた感があります。

怪奇漫画「少女椿」を思わせるような不条理さと後味の悪さ、70年代らしい昭和レトロな映像とサイケデリックな色調、悪夢を見ているかのような不思議な作品です。

現在のCG技術をどんなに駆使しても、この映画のような衝撃的な作品は生まれないでしょうね。

サイケデリックでポップで禍々しいお化け屋敷のようなこの作品は、「映え」に命を懸けるZ世代の若者にもに響くのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?