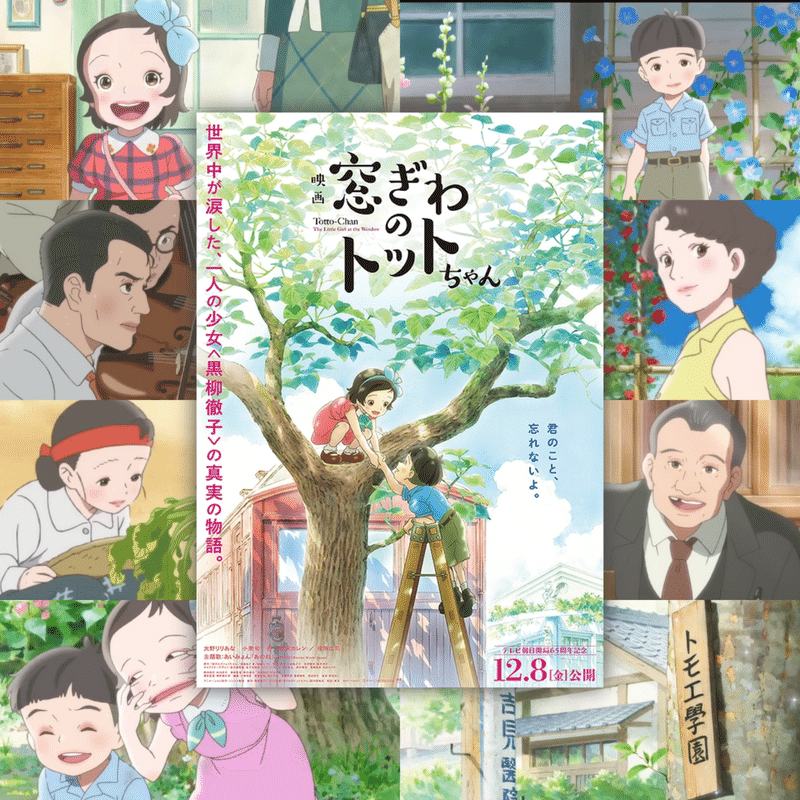

映画窓ぎわのトットちゃん

「 #映画窓ぎわのトットちゃん 」

快活な少女が転校した学校で過ごした日々と忍び寄る戦争の影。

#黒柳徹子 さんの自伝の映画化という事で。

昔から名前だけは知ってましたがコンテンツに触れたのは今作が初めてでした。

とても面白かったです。

戦時中のアニメは観たことがありますが、戦前のアニメって意外とないですよね。

なので戦時中とも戦後とも異なる在りし日の東京の日常がとても新鮮でした。

トットちゃん家のトースター?みたいなものや子供たちが歌う歌など、今は無いものばかり。

序盤はずっと「ほぇー(゚д゚ )」となりながら観てました。

トットちゃんの通った #トモエ学園 、ここは生徒のやりたいことを尊重し授業をしないという教育方針。

これがメジャーになってればどんな日本になってたんでしょう。

そんでそこの校長、優しい聴き馴染みのある声だなと思ったら #役所広司 さんでした。素晴らしかったです。

歴史映画としても学びが。

戦争で食事が配給制になったのは常識ですが、ママ→お母様と呼ぶなど、身近な習慣まで矯正させてたのは知らなかった。ああやって戦争は些細な所から日常を侵していったんですね。

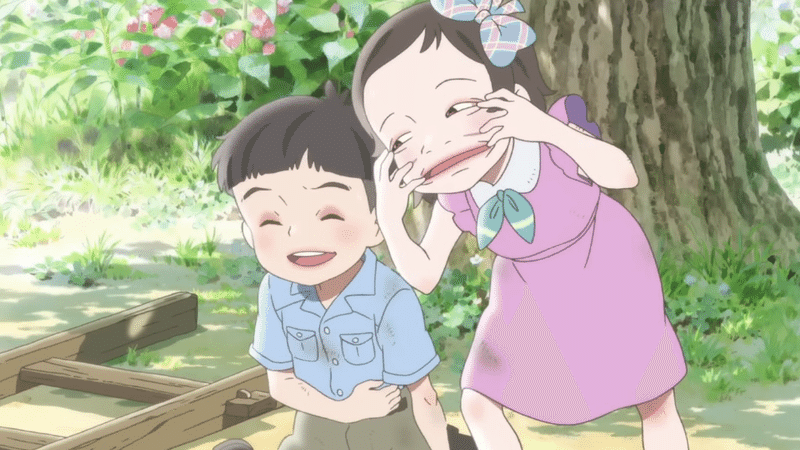

またトットちゃんと #小児まひ の少年ヤスアキ君との触れ合いには心が温まります。

彼のハンデを個性として受け入れ遊ぶ子供たちの順応性の高さは僕も見習いたい。

話は若干逸れますが、最近声高に多様性の時代を謳った広告や文字を見ると、素直に受け入れられない自分がいます。

なんとなく、これまで大きく「一般人」という枠の中にいた少数のハンディキャップのある人たちが「障害を持つ一般人」として元いた場所から切り離されてしまったのでは?と。

スポットライトを嫌う人もいるわけで。

昔本か記事か何かで障害のある人が「自分達は障害はあるが、内面は健常者と全く変わらない。気を使ったり腫物扱いしないでほしい」と発言されてました。

僕は当事者ではないので具体的な所は分かりませんが、その方々が求めているのは今作の子供達のような関係性じゃないかなと。

多様性をやたらと強調するより、みんなでこの映画を見た方が早いかもしれませんね。

子供達は特に観て欲しい。

これからより多くの人と出会っていくでしょうし、中には障害のある人もいるかもしれません。

それでもトットちゃんたちのように、一人の友だちとして日常を送ってもらいたいなぁなんて思います。

そんなわけで、生きていく上で大事なものが詰まってる、優しく素敵な映画でした。

#窓ぎわのトットちゃん

#黒柳徹子

#小栗旬

#杏

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?