108冊目:わるい食べもの

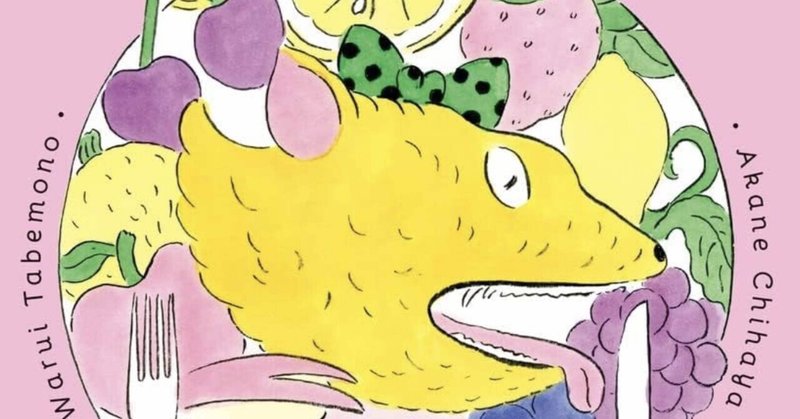

ピンクと"けものちゃん"のイラストの表紙。この表紙、本を読めば読むほど可愛く愛着が湧いてくる。この本は作家「千早茜さん」の初エッセイ。そんな著者、千早茜さんは小学生の大半をアフリカのザンビアで過ごしている。そんな個性的なバックグランドを持つ著者のアフリカで感じた食、日本人のアイデンティティとしての食、超甘党としての食、このエッセイにはいろんな食についての体験談が書かれている。

この本を読んだ後、どうにも甘いものが食べたくて仕方なくなった。ケモノのように後先考えず食べたいものを食べた。本と現実が交差する幸せな読書体験。

想像力の豊かさ

このエッセイを読んでいると千早茜さんの想像力の豊かさは生まれつきなのだと何度も思った。

例えば、家族旅行でモンサバの海に行った時

その頃の私は不幸な未来を想像する癖があった。もし両親が死んだら「みなしご」になる、という想像が最も頻発したパターンだった。「みなしご」という言葉に妙に惹かれていた。そのときも両親は波にさらわれて死ぬかもしれないと思った。ただ、ここに残されるのは嫌だった。家から離れているし、自分だけでは帰れないだろう。ならば一緒に死のうと、意を決して海に近づくと、遠くから青く見えた海は透明に水底をすかしていた。

他にも、生きている卵の話

小さい頃、卵は孵るものだと思っていた。

食材は死んだもので、腐ることはあるけれど、いきなり動いたりはしない。けれど、卵の殻の中には生きたなにかがいて、現在進行形でぬるりぬるりと変化を続けている気がした。

だから、卵のパックが無造作に置かれていたりすると気が気ではなかった。冷やせば変化を止められると思っていたので、母との買い物の帰りなどは、早く早く冷蔵庫にしまってとじわじわ嫌な汗をかいていた。

魚卵の類は平気だった。中がかすかに透けて見えるからか。

卵の、中と外を隔てる殻が、どうもいけない。想像力をかきたててしまう。

日本人にとっての食事

アフリカのザンビアで暮らしていたこともあり、子ども時代にヨーロッパなどへ海外旅行に行くこともあったという著者。そんな著者にとって白米は特別なものらしい。

引っ越しをすると米を炊くまで落ち着かない。米の炊ける匂いがただよいはじめてやっと、これからここに住むのだ、という気持ちになれる。米をといで炊くという行為には、大好きな茶を淹れることよりもっと深く、どしりとその場に腰を落ち着かせるなにかがある。あるいは、あのしゅうしゅうと噴きでる水蒸気に精神を安定させる成分が入っているのかもしれない。炊飯アロマとかないだろうか。

この本で、特に好きな話『節子の気配』

これは著者が創作フレンチのお店に行った時のこと。こだわり詰まった料理が並ぶ中、見覚えのある砕かれたガラスのようなものが皿の余白に散らばっていた。店員はそれをサクマドロップスだと言った。

その瞬間、著者は「節子」と思った。そして節子の声が脳内に響いた。「なんで蛍すぐ死んでしまうん」

著者は悲しい気持ちで食事を終え、食事に物語性のあるものは相応しくないと知った。

自分もサクマドロップス=節子の思考回路だから共感しすぎて面白かった。

本書に登場する食べ物たち

洋菓子店「エーデルワイス」

広島の呉にあるレトロな洋菓子店。2階が喫茶店になっている。名物はクリームパイ

とらやの羊羹

著者はとらやの和菓子が大好きらしい。その知識は深く、黒糖といえば「おもかげ」、小倉味と黒砂糖入りは「夜の梅」、抹茶入りは「新緑」などなど、限定ものにも詳しい。

ラ・メゾン・デュ・ショコラ

著者が忘れられないチョコレート。フランスのお土産でもらったトリュフで世界で1番美味しいチョコレートだと思った。今では日本にも店舗があるから行ってみたい。

いがらまんじゅう

著者は金沢の魅力を聞かれた際にいがらまんじゅうについて語った。これはこし餡を包んだ餅にクチナシで染めた糯米がまぶされている。

ハントンライスの「グリルオーツカ」

金沢の地元の人に教えてもらったB級グルメ、ハントンライスの有名店。ハントンライスとは、ハンガリーの「ハン」とフランス語でマグロを意味する「トン」が名前の由来となったオムライスで、エビとカジキのフライが乗っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?