無アクセントの基層言語(固有起源)による「高低逆変換アクセント」の生成 —日本語方言東京式アクセント及び奈良田・蓮田アクセント形成に関する新仮説—

要旨

日本語方言諸アクセントの形成史は「京阪式からの内的な自律変化及び無アクセントへの崩壊」という見解が主流だが、無アクセントが基層として存在し、後から入ってきた京阪式アクセントと接触したことで東京式アクセント等が形成されたとする説も存在する。後者は世界各地の言語接触の事例や言語地理学的観点等から妥当性が高いと本稿では考えるが、無アクセントが関与する形での具体的なアクセント生成過程の推論が欠如していることが課題である。本稿では、無アクセント話者がアクセント習得の際に高低を逆に知覚・発話する特徴があると想定し、無アクセント話者によるアクセント習得により、「原平安アクセント」(名義抄式の一段階前の京阪式アクセント)の上げ核が下げ核に逆変換されて外輪東京式アクセントが生成し、中輪東京式アクセントの下げ核が上げ核に逆変換されて奈良田・蓮田のアクセントが生成したという仮説を、歴史的背景も含めて提示する。

1. アクセントの内的変化説と無アクセント基層説

日本語の方言のアクセントは非常に多様で日本列島内に複雑に分布しており、その成り立ちについては方言学の主要テーマの一つとなってきた。

金田一 (1977) は、山の後退と語頭隆起が繰り返され京阪式アクセントが内的に変化して東京式アクセント等の諸方言のアクセントを生じたとし、無アクセントはその変化の最終形で、全ての型が統合して高低の区別を失った結果であると推論した。最近では、早田 (1999)、上野 (2006, 2012)、木部 (2008, 2010) 、Uwano (2012)、児玉 (2014、2017) 等によって方言アクセント生成についての新たな推論が提唱されているが、「アクセントの内的な自律変化及び無アクセントへの崩壊」という前提は、現在もアクセント研究の主流となっている。

これに相対するのが無アクセントの基層説である。山口 (1998) は、日本列島に元々無アクセントが分布していたところに、四声に近い大陸のアクセントが入ってきたことで、型の区別の無い無アクセントの言語が型の区別を獲得して東京式アクセント等が形成されたとした。風間 (2021) は、言語地理学および歴史学や考古学、人類学などの観点から、山口 (1998) を再評価し、日本列島の言語の基層は無アクセントの「八丈型基層語」で、後に京阪式アクセントを持つ「近畿上層語」が渡来し、双方が接触して東京式アクセント等が生じたと考えた。小泉 (1998) や杉崎 (2008) もほぼ同様の考えを示している。

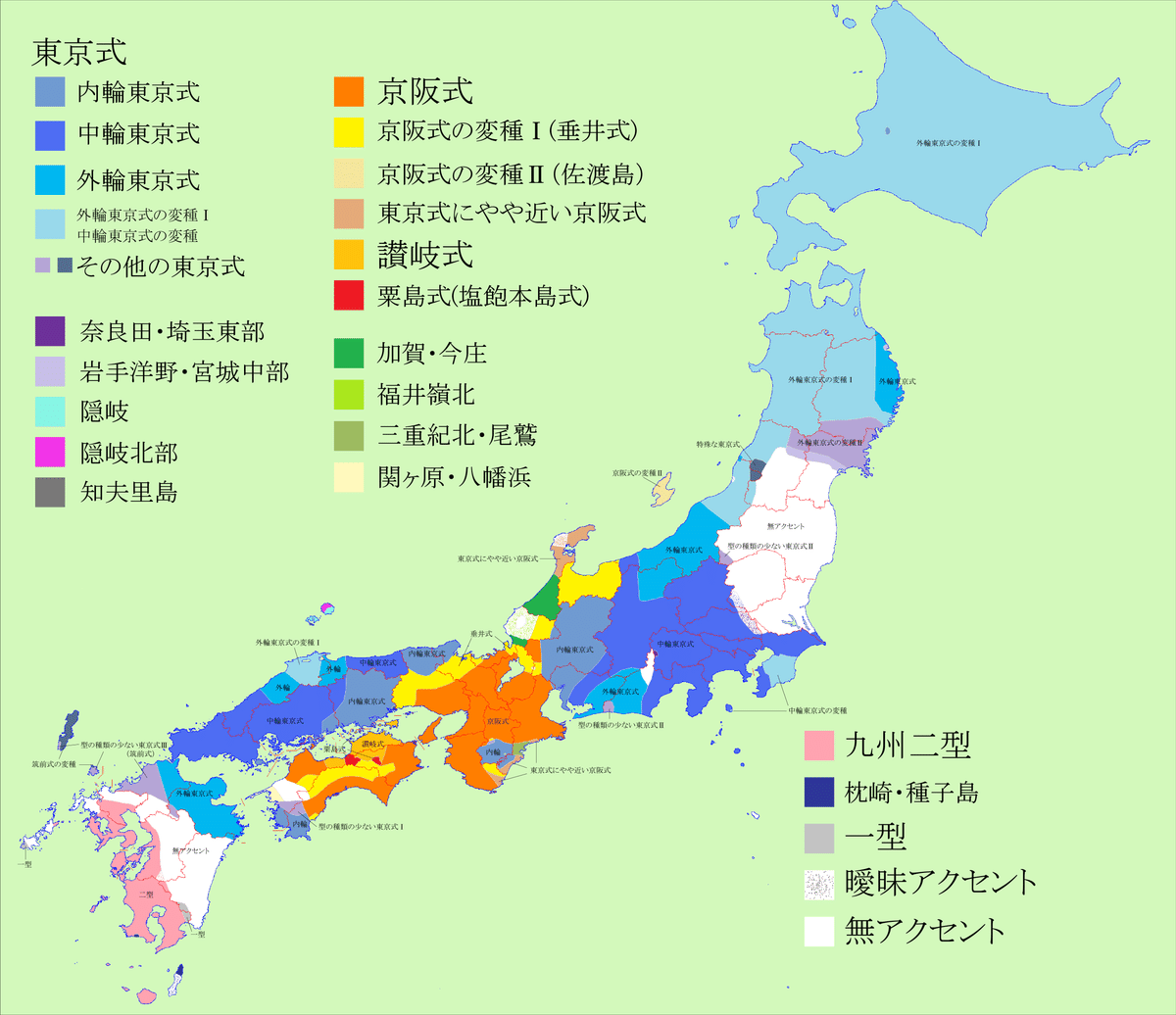

アクセントを含む発音は、言語要素の中でも母語転移が特に激しい(Norris and Ortega (2000) 、高橋 (2011) )がゆえに基層言語の影響を最も残しやすいと考えられる。言語接触により在来の基層言語由来の訛りが残る事例は世界各地に見られ(ロング (2008))、基層言語によって外来語のアクセントが変化する現象も観察されている (崎村 (1987))。京阪式アクセント、東京式アクセント、無アクセントの間に体系の著しい差異があることや、日本列島内において無アクセント分布が東北南部・関東東部、八丈島、静岡県井川、九州中部など畿内から遠い周縁部に残存する様相を呈すことからも、無アクセントの基層と京阪式アクセントの上層が接触して東京式アクセントが形成されたとする見方は、妥当な推論であると本稿では考える。

しかし、山口 (1998) をはじめとする無アクセント基層説においては、無アクセントが関与する形でのアクセント生成過程が具体的に示されておらず、これが説得力が不足する主因になっていると思われる。これを解消すべく、本稿では、最新のアクセント生成論に無アクセント基層という観点を組み込み、歴史的背景も踏まえた新たな仮説を提示する。

2. 無アクセント話者による高低逆変換の仮説

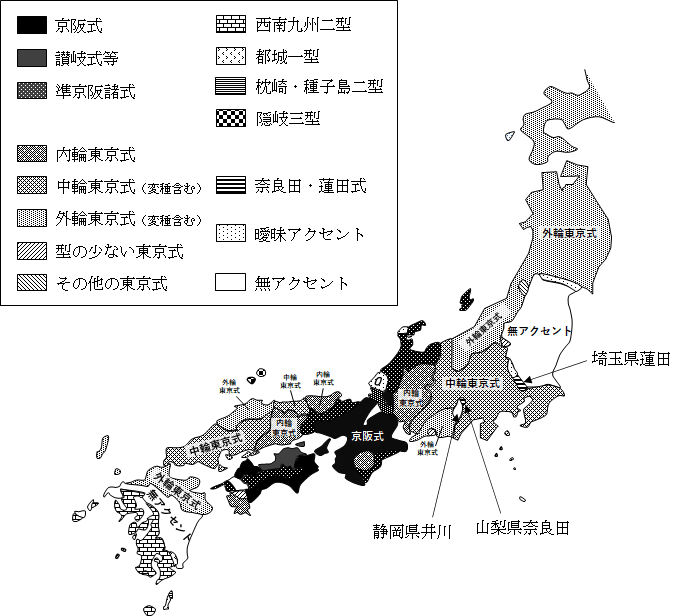

本稿では、無アクセント話者がアクセントを習得しようとする際に、高低を逆に知覚・発話する特徴があり、上げ核を下げ核に、下げ核を上げ核に変換することで新たなアクセントが生成された、という仮説を提示する。具体的事例として、外輪東京式アクセント[1]と奈良田・蓮田のアクセントについて、以下に述べる。両アクセントは、日本列島内において、無アクセントと接する地域に分布している(図1)。

2.1. 外輪東京式アクセントの生成

外輪東京式アクセントは型の統合の仕方から名義抄式アクセント(平安時代末~鎌倉時代の京阪式アクセント)から変化したと推論される(木部 (2008) など)ことが多いが、児玉 (2014, 2017) では、名義抄式アクセントの一段階前の、下げ核がなく上げ核と語末境界特徴の体系である「原平安アクセント」[2]から変化したとしており、本稿ではこれに従う。児玉 (2014, 2017) [3]による日琉祖体系から補忘記式[4]への変化過程を表1に示す。このうち「原平安アクセント」と外輪東京式アクセントを比較すると、「原平安アクセント」の上げ核と外輪東京式アクセントの下げ核の位置が一致している。このことから、元来の無アクセント話者が「原平安アクセント」を習得するに際して、高低を逆に知覚・発話し、「原平安アクセント」の上げ核が下げ核に変換されて外輪東京式アクセントが生成されたものと考える。具体的な変化の過程を表2に記す[5]。

京阪式アクセントと東京式アクセントが分岐したのは、漢音を含む漢語のアクセントの対応から平安時代初期以降とされる(奥村(1972)など)が、外輪東京式アクセントが名義抄式(平安時代末~鎌倉時代)より一段階前の「原平安アクセント」から変化したとすれば、誕生は平安時代中期頃ということになる。この時期、大和政権の権勢が盤石なものとなった頃であり、威信を増す畿内のアクセントが周辺へ普及するにあたり、周辺の無アクセント話者は「原平安アクセント」を習得しようとしたが、高低が逆に変換され、外輪東京式アクセントが誕生したものと推論される。

なお、中輪東京式、内輪東京式、垂井式などの準京阪式諸アクセントについては、アクセント素(下げ核の位置)の比較(表3)からわかるように、外輪東京式アクセントと補忘記式アクセント(室町時代の京都のアクセント)の中間形であり、その地理的分布からも、両者の間を埋めるようにグラデーション状の「混合中和作用」によって、室町時代以降に誕生したと考える。

2.2. 奈良田・蓮田のアクセントの生成

いっぽう、東京式アクセントと無アクセントとの接触による変換作用で生成したと考えられるのが、山梨県奈良田、埼玉県蓮田のアクセントである。

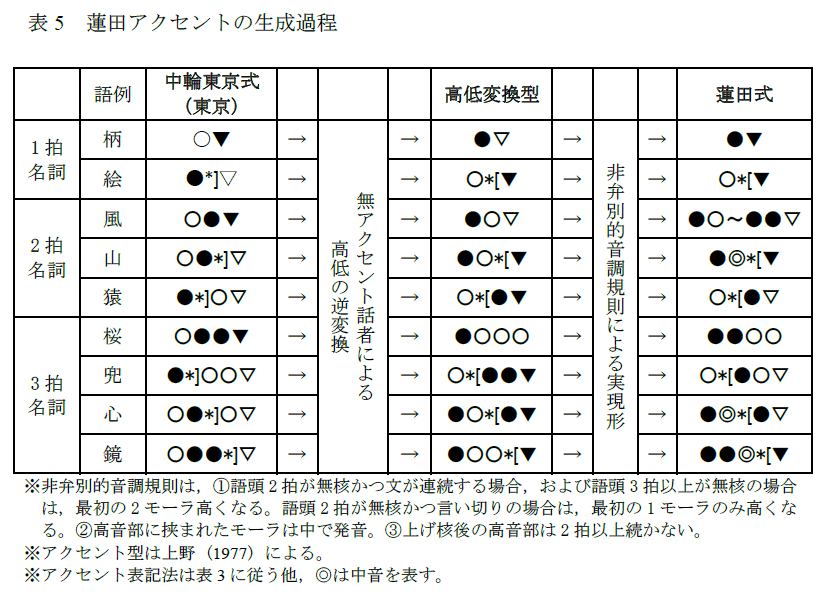

山梨県奈良田のアクセントは上げ核を弁別する体系であるが、上げ核の位置が中輪東京式アクセントの下げ核の位置と一致している(上野 (1977))。埼玉県蓮田のアクセントも同様の体系である(上野 (1977))。こちらは、無アクセント話者が中輪東京式アクセントを習得しようとした際に、中輪東京式アクセントの高低(アクセント核)を逆に変換することで生成したものと考えたい。表4、表5に生成過程を示した。奈良田と蓮田が上げ核弁別で下がり目を弁別しないのは、中輪東京式アクセントが下げ核弁別で上がり目を弁別しないからであろうと思われる。

歴史的観点から、関東地方西部・中部地方東部は、徳川家康が江戸に入封するまでは外輪東京式アクセントであったとする説がある(小泉 (2003))。徳川家康とその家臣団によって、西三河由来の中輪東京式アクセントが江戸にもたらされ、江戸を中心に中輪東京式アクセントが広まり、関東西部・中部東部が外輪東京式から中輪東京式に変化したことが考えられる。加えて、元来は無アクセントであった武蔵国蓮田周辺[7]や山間部の甲斐国奈良田[8]も中輪東京式アクセントの影響を強く受けたと思われる。両地域の無アクセント話者は、威信を増す中輪東京式アクセントを習得しようとしたが、その際に中輪東京式アクセントの下げ核を上げ核に変換したことで、上げ核弁別の特殊なアクセントが生成したものと考える。

3.まとめ

本稿では、元来の無アクセント話者が有アクセントを習得しようとする際に、上がり目が下がり目に、下がり目に上がり目に変換されると想定し、この作用を前提に、上げ核弁別の「原平安アクセント」から下げ核弁別の外輪東京式アクセントが生成、下げ核弁別の中輪東京式アクセントから上げ核弁別の奈良田・蓮田のアクセントが生成したと推論した。九州中部~東北地方の日本語方言アクセント分布の形成の概略について、およそ図2のような概念図を想定できる。九州西南部・琉球のアクセントも加えた方言アクセントの系譜を図3に示した[9]。

この仮説を確かなものにするためには、無アクセント方言話者を対象とした有アクセントを模倣する発音実験を行い、上げ核と下げ核の逆転を確かめる必要があろう[10]。

脚注

[1] 最近の研究では外輪東京式アクセントは外外輪式と内外輪式に大別する説がある (平子2017) が、本稿では、内外輪式アクセントを中輪式と外外輪式の中間にある接触アクセントと考え、外外輪式アクセントを外輪式アクセントとして扱う。

[2] 「原平安アクセント」の名称は児玉 (2014) で用いられており、児玉 (2017) では高低を考慮せず「名義抄式に近い上げ核体系の祖体系」としているが、ここでは高低を考慮した上で「原平安アクセント」の名称で統一する。児玉 (2014) は中央のアクセントが下げ核を獲得する前の段階である「原平安アクセント」から外輪東京式アクセントが分化したとするが、児玉 (2017) では下げ核を獲得した後に分化したとする考えに変更されている。本稿は前者に従う。

[3] 児玉 (2017) では、語声調体系の日琉祖体系が「拍の等時性」確立の結果、上げ核体系の名妙義抄式アクセントとなり、核の位置はほとんど変化せずピッチ形が変化することで諸アクセントが発生したとした。

[4] 児玉 (2017) では補忘記式を「中央式」としている。

[5] 児玉 (2017) では名義抄式の上げ核が降り核化した上で下降位置が1拍後ろにずれて下げ核となり外輪東京式が生じたとするが、本稿では無アクセント話者のアクセント習得によって上げ核が直接下げ核に変換されたとする。

[6] 真田 (1987) によれば、2拍4類名詞を本来○○▽と発音する現代関西方言話者が、現代標準日本語の○*]○▽のアクセントを習得・発話しようとする際に、母語転移により○○*]▽と発音する傾向があることが確かめられている。この現象と同様なことが過去にも起きたと考えられ、2拍名詞2類を○○▽と発話していた外輪東京式話者が、補忘記式の○*]○▽を習得しようとして、○○*]▽が生成されたと考える。

[7] 隣接する下野国の大半と下総国北部は現在も無アクセントである。

[8] 山間部で隣接し、奈良田とともに言語島とされる駿河国井川は、現在も無アクセントである。奈良田も江戸時代初期以前は無アクセントであったと推定される。

[9] 九州西南部の二型アクセント、琉球の三型アクセントの成立については、原則として無アクセント話者による変換作用を考慮する必要はないと考えるが、例えば鹿児島大半のアクセントと高低が逆転している枕崎や種子島のアクセントは、無アクセントとの接触によるものと思われる(表6)。また、青森などで報告されている昇り核アクセントについては、外輪東京式から変化した(Uwano 2012など)と考えるが、詳細は別稿にて述べる。

[10] 参考として,外国語話者の例では,高 (2004) では,無アクセントの韓国語済州島方言母語話者が大阪方言の発話をする際,低起式の語についてかなりの確率で上がり目を下がり目に逆変換させて誤発話する事例が確認されている。また伊藤 (2010) では無アクセントの韓国語ソウル方言母語話者が標準日本語の平板型○●●・・・を頭高型●○○・・・に誤発話する傾向があるとしている。

参考文献

早田輝洋 (1999) 『音調のタイポロジー』東京:大修館書店.

平子達也 (2017) 「外輪式アクセントの歴史的位置づけについて」『アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African Studies) 』94: 259-276.

生田早苗 (1951) 「近畿アクセント圏辺境地区のアクセントについて」寺川喜 四男・金田一春彦・稲垣正幸 共編『国語アクセント論叢』東京:法政大学出版局.

稲垣正幸・清水茂夫(1983)「山梨県の方言」飯豊毅一・日野資純・佐藤亮一(編)『講座方言学 6 中部地方の方言』97-140. 東京:国書刊行会.

伊藤博文 (2010) 「韓国人日本語学習者が発音する日本語アクセントの傾向」『学苑・日本文学紀要』831: 1-6.

風間伸次郎 (2021) 「八丈型基層言語と日本語の重層性」日本言語学会第163回大会ワークショップW-3-2.オンライン,2021年11月21日.

木部暢子 (2008)「内的変化による方言の誕生」小林隆ほか『シリーズ方言学1 方言の形成』43-82: 東京:岩波書店.

木部暢子 (2010) 「方言アクセントの誕生」『国語研プロジェクトレビュー』2: 23-25.

金田一春彦 (1977) 「アクセントの分布と変遷」大野晋・柴田武 (編)『岩波講座 日本語 11 方言』127-180. 東京:岩波書店.

児玉望 (2014) 「九州におけるアクセント変化の再建 -境界特徴に着目して-」『音声研究』18-3: 27-42.

児玉望 (2017) 「アクセント核はどこから来たか」『ありあけ 熊本大学言語学論集』16: 1-34.

小泉保 (1997) 『縄文語の発見』東京:青土社.

ロング, ダニエル (2008) 「言語接触論者から見た山口幸洋の言語研究」『方言研究の前衛 山口幸洋博士古希記念論文集』85-99. 富山:桂書房.

Norris, J. M., and Ortega, L. (2000). Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis. Language learning 50(3): 417-528.

奥村三雄 (1972) 「古代の音韻」中田祝夫(編)『講座国語史 第2巻音韻史・文字史』東京:大修館書店.

崎村弘文 (1987) 「パラオ語における外来語アクセント」『南海研紀要』8(2): 228-250.

真田信治 (1987) 「ことばの変化のダイナミズム一関西圈におけるneo-dialect について一」 『言語生活』 429: 26-32. 東京:筑摩書房.

杉崎好洋 (2008)「人類学,考古学は日本語アクセント分布とどう関わるか(三)」『方言研究の前衛 山口幸洋博士古希記念論文集』355-373. 富山:桂書房.

高千恵 (2004) 「在日コリアン一世の大阪方言アクセントの習得 :済州道方言話者と慶尚道言話者の場合」『日本語科学』15: 69-88.

高橋基治 (2011) 「第二言語習得研究からみた発音習得とその可能性についての一考察 ―臨界期仮説と外国語訛りを中心に―」『人文・社会科学論集』28.

上野善道 (1977) 「日本語のアクセント」大野晋・柴田武(編)『岩波講座日本語5 音韻』281-322. 東京:岩波書店.

上野善道 (2006) 「日本語アクセントの再建」『言語研究』130: 1-42.

上野善道 (2012) 「N型アクセントとは何か」『音声研究』16-1: 44-62.

Uwano, Zendo (2012) Three types of accent kernels in Japanese. Lingua 122(13): 1415-1440.

上村孝二(1983)「九州方言の概説」『講座方言学 9 九州地方の方言』国書刊行会.

山口幸洋 (1998) 『日本語方言一型アクセントの研究』東京:ひつじ書房.

山口幸洋 (2003)『日本語東京アクセントの成立』東京:巷の人.