天才の終い道

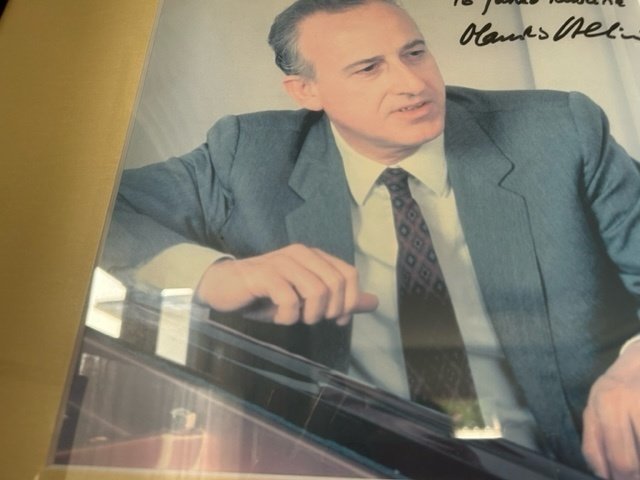

長年ザルツブルク音楽祭の顔であり続けたマウリツィオ・ポリーニの公演が、奏者の心臓発作のため当日急遽とりやめになったのは、昨夏のことだった。常人の想像の範疇を超える鋭い感性の持ち主が、神経の緊張を緩めるのには、紫煙をくゆらす間が不可欠だったのだろう。日本人ファンがポリーニの自宅を探し訪ねた際に、日本たばこ1カートンを手土産にしたという逸話があるほど、ポリーニの愛煙家ぶりは有名だった。

長年に及ぶ喫煙習慣が災いし近年は呼吸器系トラブルを抱えていたのか、気障りな息継ぎが舞台からも録音されたものからも伝わっていた。

聴衆の前に再びポリーニが現われることはないだろうか、不安が過ぎる。彼の演奏に立ち会うことに注いだ40年分の思いが、走馬灯のように浮かんだ。心の拠り所のひとつの終いを意識するのは、自分の体躯の萎えを自覚するよりよほど切ない。

その後半年以上演奏会はキャンセルされ続けたが、今年3月、ルガーノのサーラ・テアットロにポリーニが現われたという情報を得て安堵するもつかの間、見台に譜面を置いてスケルツォ1番を弾くポリーニの動画に声を失った。

ショパンコンクールの覇者がショパンを弾くのに譜面を必要とするのが、どれだけ奇異なことか。舞台から消えていた半年の間にどんな変化が彼にもたされたのだろう。

6月の楽友協会の公演を無事こなした2週間後、ロンドンのフェスティバルホールで思いも寄らぬ出来事が起きた。プログラム冒頭のシューマンの幻想曲で奏者の記憶に何かしらの混乱が生じたらしく、ピアノを弾く手が止まった。一旦舞台袖に消えたポリーニは、かなりの時間を経て譜面を抱え舞台に戻ったという。

終演まで何とかこぎつけたピアニストに、聴衆はスタンディンオベーションを送ったが、それに応えるポリーニの困惑と苦渋を見るのは忍びなかった。こんなひと模様にも、あらん限りに応じようとする彼の誠実さに胸が痛んだ。

ピアノの音色が好きだ。民族楽器とその音色にもずいぶんと惹かれたが、耳はかならずピアノの音に回帰した。

盛岡から東京に戻り1年半ほど住んだ高層住宅で交わったママ友の中に、音大出のピアノを善くする人がいた。あるとき、「あなたの好きそうなピアノニストだと思うの」と1枚のレコードを貸してくれた。渡されたショパンの前奏曲集がピアニスト、マウリツィオ・ポリーニとの出会いだった。

不遜な一興が消し飛び、終曲ニ短調で打ちのめされた。魂消えた2分あまり。怒りと哀しみの渦に巻き込まれ、最強音fffに突き貫かれ、息もつけぬ速度で降り下った魂が地の底で聴く最低音の連打。絵画や書を解くと等しく、私でも音世界で言葉を紡げると知った驚愕の体験だった。

なぜポリーニを「好みそうなピアニスト」と思ったと訊いても、彼女はウフフゥと笑むばかりで、未だ訳は知らされていない。

以前ポリ-二の東京公演で、ポリーニと懇意な日本人ピアニストが演奏終了後に彼の楽屋に誘ってくれた。その後帰宅の道中で、ミケランジェリの弟子でもあるその日本人ピアニストに、ポリーニのプレリュード終曲のニ短調のデモーニッシュな情動に囚われてね、と調子づいて物語りし始めたのは、当夜プレリュード全曲を聴いたせいだ。素人の云々に丁寧に耳傾けてくれた彼女が、「デモーニッシュなものをポリーニから?」と訝ったひと言が印象に残った。

健康的なオーラを放つ彼女は、真摯で穏やかな佇みのポリーニの素顔を知るだけに、私のデモーニッシュという感応を不意な発想と感じたのかもしれない。

「私こそ音楽」と感性に導かれるままに表出される音楽は、多くの聴衆に快く迎えられるが、それとは真逆な、冷徹とも評されるポリーニの音は、聴いていてつらくなるともいわれた。完璧なあまり、芸術の根源とする「寂しさ」の欠如を指摘する評論家もいた。「寂しさ」とはなんだろう。芸術とはなんだろう。

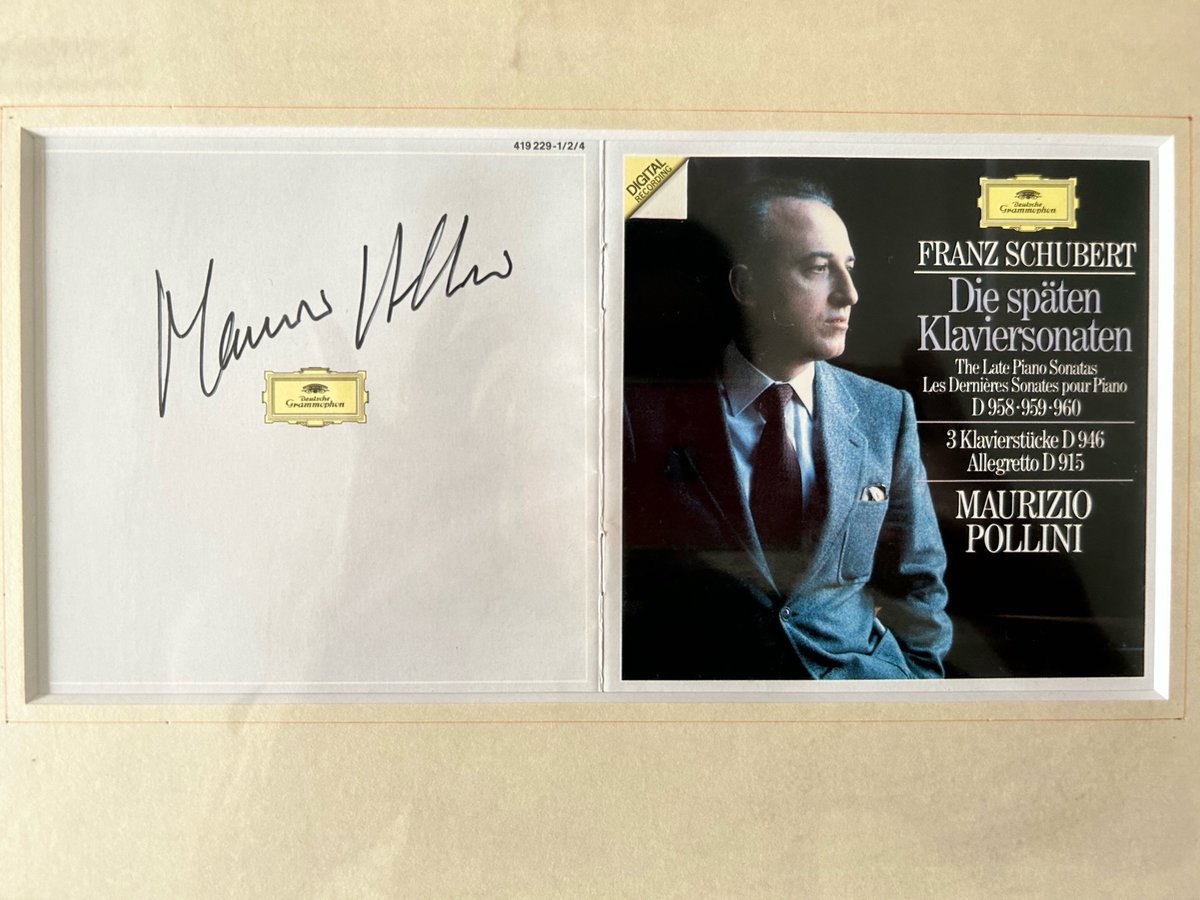

琴線の震えを抑えきれず、ふいに落涙したことがあった。シューベルトの3つのピアノ小品、D946の第2曲。ポリーニの清明な音が描く歌の輪郭に、シューベルトが浮かんだ。

五線紙にも不自由し31歳の若さで逝ったシューベルトが、生ある存在のすべてを抱きしめるかのように、甘やかで清らかな歌を歌っている、と思ったら切なさが込み上がった。子どもたちを連れ妹の住む町に向かう車中で、幼い彼らの、涙を伝うままに運転する母を訝る視線に戸惑うも、流れるものを止めようもなかった。

数年受講した一般向けの音楽講座で講師と受講生が交流する場では、シューベルトとベートーヴェンを偏愛する者と名乗った。そして講師がアルゲッリチ派であるのは周知だったから、「私はポリーニの音を聴いているのではなく、彼の人となりを見ているのでしょう」と講師の音楽観に拗ねていた。

ベートヴェンの最晩年のソナタから、存在の哀しみが普遍な平安に至るまでの昇華の道を聴くといえば、素人がなんて大げさな、と人は笑うに違いない。

ベートーヴェン後期ソナタ3部作、第31番op110の3楽章は短い序奏に次いで、Arioso Dolente『嘆きの歌』とよばれる旋律が現われる。シンプルだが、ベートーヴェン最晩年の苦悩と悲しみを掌中に見るような、深い感慨をもたらす旋律だ。

「歌」は消え去りFugaに移行し、その後性根尽き果てたかのような気配を纏った『嘆きの歌』が、切れ切れと再び歌われる。そしてすべてが消え果てるかのか、あえかな弱音に次ぐ和音の連打の響きが、あらゆる苦悩から解かれんとする魂の祈りと世界観の開示のごとく聴き手に降り注ぐ。

なんともまずいものを書き連ねたのだろう。感受するのを言葉にすることに長けていない。何を書こうとも、ただ夢のあわいの戯言のようでひどく落ち込む。だから針と糸が織りなすものに「言葉」を見る道を選んだのかもしれない。

もし芸術が「寂しさ」を不可欠とするならば、その「寂しさ」は、一己の孤独に個々が立ち向かう力を育むものでなくてはならない。なぜならばそれは他者理解の糧となると信じるから。芸術の真意は孤独を理解しそれに対峙するものの培いにあるのではないだろうか。音楽でベートーヴェンやシューベルトの孤独に共振するように、他者の孤独に共振できたらと思う。

奏者と作曲家の心髄が激しく拮抗する境界に生まれる、無上の煌めきをもうポリーニに求められないかもしれない。つらい。今年のザルツブルクに彼の名はなく、10月のニューヨーク公演も早々とキャンセルされ、パリ、チュリッヒ、ジェノバだけが残る。私がいた時間が過ぎていく。

天才も常人も等しく老いに直面する。存在の意味と普遍なるものを問い続けた音の僕ポリーニは、どのように道を終うのだろう。希有な天才と同時代を生き、音と人となりを目撃できた醍醐味を痛いほど実感する夏がゆく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?