奴隷に対する誤解―本質を理解するということ

世界史講師のいとうびんです。

今回は世界史で頻繁に目にする「奴隷」がテーマです。

この奴隷、実は、世界史などを教授している授業者のみなさまのなかには、説明に本当に骨が折れる、という方も少なくはないかと思います。

というのも、世界史には時代や地域によって様々な奴隷がおり、その多様な在りようのせいで混乱する生徒も少なくはありません。

例えば、「奴隷が国家を打ち立てた」と聞くと、「え、そんなことできるの?」と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。

ですが、ここで重要なのは、「奴隷の本質」をちゃんと理解できているかどうかにあります。

世界史という教科は、いわば概念理解の積み重ねです。この概念がちゃんと理解できていると、様々な事象に当てはめ、体系的に吸収することができます。

今回はそうした「理解」の一例として、この奴隷に着目してみましょう…

***

というわけで、まずは質問です。

「奴隷とは何か。簡潔に説明せよ。」

…さて、みなさんはどのように説明しますか??

では、解答例です。

私は、「奴隷とは人身売買の対象となる人間である」と答えます。

ちなみにこれの根拠として、世界人権宣言第4条に、「何人も、奴隷にされ、又は苦役に服する事はない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する」とあります。奴隷制度と人身売買は、表裏一体の関係にあると、国際連合、ひいては国際社会が認識しているわけですね。

ともあれ、基本的には「他人の所有物となる人間」のことですが、この売買の対象となるという点を押さえれば、奴隷の性質もつかみやすくなります。

では、奴隷の性質がわかると、世界史がどのように体系的に結びつくのか?

早速見ていきましょう!

1.奴隷≠単純労働?

奴隷を授業で扱う上で、よく見る誤解が「奴隷は単純労働に従事するもの」という点です。

確かに、単純労働に従事する奴隷は、古代ギリシア・ローマはもとより、アメリカ大陸での黒人奴隷など枚挙に暇はありません。

とりわけこの黒人奴隷が、奴隷という言葉に与えるイメージの固定化を招いているといっても過言ではないでしょう。

さて、では単純労働でない(一般にイメージするところから言えば例外である)奴隷には何があるかというと、

例えば古代ローマでは、家庭教師(ローマに現代でいう義務教育のための学校はなかった)は基本的に奴隷でした。その多くはギリシア人であり、彼らはローマ人にその教養を買われて購入されたのです。

中世ヨーロッパには、ドイツ地方(神聖ローマ帝国)においてミニステリアーレ(ミニステリアーリス)と呼ばれる戦士階級がありました。彼らは非自由身分に出自をもち(農奴や異民族から見出されたものすらいたようです)、君主や諸侯によって従僕として登用された者たちで、その仕事は主君の領地の管理、他領主との交渉、財務や軍役まで多岐にわたります。同時代の騎士との違いは、領地をもっていないということ。中世ヨーロッパの土地の大半は荘園、すなわち領主の私有地です。荘園に住む農民は、領主から土地を借りて農業を営んでいるため、必然的に従属した地位に甘んじねばなりません(このため中世の荘園では農奴と呼ばれます)。ミニステリアーレも同様ですが、次第に時代が下ると、土地が支給あるいは世襲すらされる、城の管理を一任されるなど、自立化が進んでいきます。武装も正規の騎士と大差はありません。とはいえ、彼らはの身分はあくまで主君に「所有」されるものと長らく見なされていました。

※追記: 一般に、中世ヨーロッパの農奴は、基本的に人身売買の対象とはならないため、厳密に言えば奴隷とは異なります。ただし、東欧では近世・近代で農奴の人身売買は珍しくはありませんでした。

***

また、人身売買の対象になる、ということは、奴隷によって値段が変化するということでもあります。

つまり、高価な奴隷と安価な奴隷が存在するというわけですね。

では、「奴隷の値段を決める要素」には、いったい何があるでしょうか?

…正解は「才能」あるいは「専門技術」です。

人にできない取り柄がひとつあれば、その分奴隷の価値が上がるというものです。それだけでなく、才能や専門技術がある奴隷は、単純労働とは異なり代替が利かないので、好待遇となりやすいという点も見逃せません。

そうした「高価な奴隷」の好例が、イスラーム世界の「マムルーク」です。

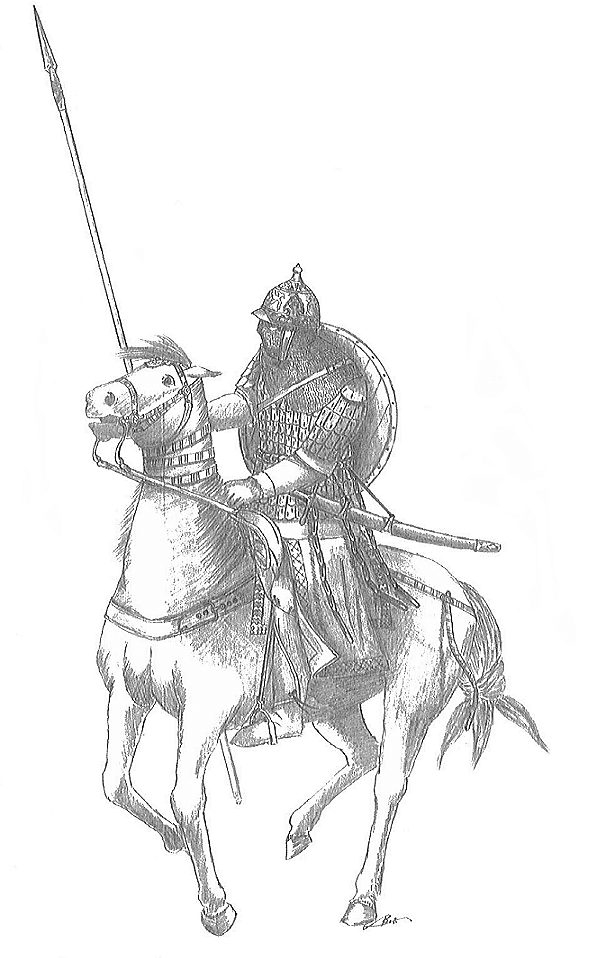

マムルークとは、アラビア語で「所有されたもの」を意味する言葉で、まさに奴隷を指しています。といっても、実際にこの言葉が指すのは「白人奴隷」であり、ここでいう白人とは、ザンジュと呼ばれた東アフリカ出身の黒人奴隷と比較して、相対的に「皮膚の色が白い」人々を指します。したがって、この「白人」には、今日でいえばクルド人、アルメニア人、チェルケス(アディゲ)人、さらにはギリシア人やスラヴ人まで、多様な民族が含まれます。

このマムルークがもつ専門技術とは、戦闘です。

彼らは幼少期より軍人として訓練され、主君に付き従うボディガードないし精鋭部隊として活躍します。とくにこのマムルークとして需要が高かったのが、当時トルキスタン(今日では中央アジアとも呼ばれます)に一大拠点を築いていたトルコ人でした。

当時のトルコ人たちは遊牧生活を維持する者も多く、幼少期から乗馬に慣れた彼らは、優れた騎馬戦力として活躍します。こうして、様々なイスラーム王朝が、トルコ人をマムルークとしてこぞって購入するわけです。

また、これは奴隷一般に共通しますが、奴隷から解放される手段は、自分自身が自分の所有者になること、つまり自分で自分の代金を主人に支払うことで、晴れて自由の身となるのです(さきほどのヨーロッパの農奴であれば、領主から土地を買い取って地主となることで解放されます)。マムルークのような好待遇の奴隷であれば、自ら蓄財をして主君から自分でいわば身請けをすることも比較的難しくはなかったといえます。また、イスラーム教の『クルアーン(コーラン)』には、奴隷を解放することは来世での天国行きにつながる善行とされたため、奴隷解放がしやすい文化的な下地があったこともあります。

こうして、イスラーム世界の各地にマムルークとして渡ったトルコ人たちは、自由の身になると次第に主君にとって代わり(いうなれば下剋上のようなものですね)、自らの王朝を打ち立てます。

11世紀よりイスラーム世界で成立するトルコ系王朝は、このマムルークが興した王朝が少なくありません。また、13世紀にはエジプトに、マムルーク朝という奴隷軍人であるマムルークを支配層とした王朝すら登場します。

***

さて、ここまでいかがでしょうか。

奴隷という概念がいかに多様か、しかし一方でその本質=「人身売買の対象」という1点をつかむだけで、その多様性な奴隷の性格を包括的に捉えることができたのではないかと思います。

決して、雑多なパターンを暗記するようなものではないんです。

2.奴隷と人権

さて、近世にヨーロッパで自然法思想や啓蒙思想が生まれると、奴隷解放もまた焦点となります。

まずは自然法思想と啓蒙思想について。

自然法思想の起源は17世紀。この時代は、ヨーロッパにとっては「17世紀の危機」と呼ばれる危機的な時期でした。地球規模での気候の寒冷化や黒死病の再流行、さらには長期にわたる数々の戦乱です。代表例が、三十年戦争です。名前の通り、三十年にわたって続いたこの戦争は、ドイツの宗教対立に端を発し、これにヨーロッパの国々が次々と参加し、大規模な国際戦争に発展します。

この17世紀の破壊や殺戮を目にした知識人たちは、こうした事態を繰り返さないようにと、自然法思想を開花させます。その一人が、「国際法の父」と呼ばれたグロティウスです。三十年戦争を視察したこともあるグロティウスは、法学の立場から、国内で法律を適用するように、国家間で適用したらどうだ、という発想に至った訳です。

ここでグロティウスは、自然法という概念を出します。ここでの自然法とは、かいつまんで言えば「人間ならば従うのが自然である法」ということです。人間の最低限の権利である自然権(生存権:生きる権利だと考えておけばひとまず無問題です)を互いに遵守するということを、国際法のベースにしようというものです(ちなみにグロティウスの法体系では自然法の優先度は決して高くはないです)。

…さて、「人間ならば従うのが自然である法」というこの条件ですが、ここで問題なのが「人間ってなんぞ?」ということです。そこで思想家たちが見いだしたのが、人間の考える力、すなわち「理性」です。

この理性に人々を目覚めさせようという思想が、「啓蒙思想」と呼ばれることになります。

啓蒙思想のひとつの集大成が、18世紀末期のアメリカ独立革命やフランス革命です。両者の革命で出されたアメリカ独立宣言やフランス人権宣言には、どちらも人権が謳われています。先の自然法思想を源流とし、「人間として最低限の権利」が、はじめて明記されたことになります。

***

…と、ここである問題が生じます。アメリカ独立宣言にしろ、フランス人権宣言にしろ、ここで「人権」の対象となったのは全人類、誰でも彼でもというわけではありません。基本的にこの人権の対象となったのは、アメリカであればイギリス系の入植者、フランスであれば本国の臣民といったように、いわば白人に限定されたものでした。

ですから、奴隷には人権は認められなかったのです。

そうしたなか、フランスのカリブ海植民地であったサン=ドマング(イスパニョーラ島の西半)で、黒人奴隷たちが反乱を起こします。黒人奴隷たちは、人権宣言を根拠に、本国フランスに対して反旗を翻したのです。

このサン=ドマングでは、フランスにより砂糖とコーヒーのプランテーション栽培が全島で展開され、その生産量たるや、砂糖はヨーロッパシェアの40%、コーヒーに至っては60%が、この地で生産されていました。そして、サン=ドマングでの労働力といえば、西アフリカから輸入された黒人奴隷だったのです。

※ちなみに重労働に耐えかねた逃亡奴隷たちは「マルーン(マウォン)」と呼ばれ、山間部にこもって白人に対する抵抗運動を繰り広げます。こうしたマルーンたちの間で、次第にアフリカ起源の土着信仰にキリスト教などの要素が取り入れられ、ヴードゥー教という呪術的宗教が誕生します。ホラー映画でおなじみの「ゾンビ」も、もとはと言えばこのヴードゥー教に由来します。

このサン=ドマングにおける黒人奴隷の反乱は、本国フランスの軍、さらにはあのナポレオンが派遣した遠征軍すら撃退し、ついに1804年に独立を勝ち取ります。これが、今日ハイチと呼ばれる国家の誕生です。

このサン=ドマング、すなわちハイチの独立は、ヨーロッパ諸国にも衝撃を与えます。何より、当時の南北アメリカ大陸では、黒人奴隷が労働力の中心として広く使役されていたのです。

もしハイチのように黒人奴隷たちが人権を求めて独立運動でも起こそうものなら……そう危惧した国のひとつがイギリスです。イギリスでは、1780年代より、キリスト教の教義に立ち返った博愛主義が盛んとなっていました。

そうした博愛主義の潮流に乗るようにして、クラークソンやウィルバーフォースといった運動家の尽力により、イギリスは1807年には奴隷貿易を、そして1833年には植民地も含めたイギリス領全土での奴隷制を廃止するに至ります。

***

この奴隷解放運動は、もうひとつの余波を生み出します。

奴隷が解放されたことで、イギリス本国では、「ある社会階層」の解放が進んでいないことを、人々に再認識させることになります。

それは、産業革命により登場した労働者階級(プロレタリアート)です。

従来、貧困にあえぐ労働者は、当時のイギリスの倫理では、貧困そのものが罪とされていたこともあり、「労働者はその存在自体が罪悪」という認識が支配的でした。

しかし、考えてみれば労働者が貧困のうちにあるのは、「資本家(工場の社長)が賃金をピンハネしているから」にすぎないと、知識人をはじめとして人々が気付き始めたのですね。

こうして、イギリスでは、ロバート=オーウェンらの尽力で工場法という、9歳以下の年少労働を禁止するなどした法改正がなされ、労働環境の改善が始まります。工場法の制定は1833年、イギリスでの奴隷制廃止と同年の出来事です。

このオーウェンらの活動が、のちに社会主義と呼ばれる運動の草分けとなります。また、イギリスはこれを機に労働運動が高まると、1900年には労働党が結成され、福祉国家としての制度が次第に充実していくことになるのです。

***

いかがでしたでしょうか。

今回は、「奴隷」というテーマを出発点に、人権や労働運動にまでつながる思想の変化にも焦点を当てました。普段はなかなか注目しづらいこのようなテーマであっても、その本質をつかむことで、意外な発見や知識の拡がりがあったかもしれません。

ひとつのテーマから、歴史の本質や隠された側面が浮かび上がる、これこそが歴史を学ぶ面白さではないかと私は考えています。

少しでもお楽しみいただければ幸いです。

また、ぜひご意見ご感想なども、お気軽にお寄せください!

いいなと思ったら応援しよう!