名古屋市美術館『北川民次展』

まずはお詫び。夢中になって記事を書いているうちに、名古屋市美術館での最終日、九月八日を迎えてしまいました。

しかしこの展覧会、巡回があり、世田谷市美術館では九月二十一日から、郡山市美術館では来年の一月二十五日から行われます。

当該美術館にお越しの方の、ご参考になればと思います。

名古屋市美術館『生誕130年記念 北川民次展―メキシコから日本へ』

地元の人であるせいか、よく目にする、何かと縁がある北川民次。藤井達吉、熊谷守一、藤田嗣治と同じくらい、自分も好きです。

名古屋市美術館の特別展、今週いっぱい、九月八日までということで、ちょっと慌てて見にいってきました。

ダメって表示されてる以外の作品は、撮影もOKということだったので、頑張って感想書きます。

みんなも北川民次すこれ。

『画家の自画像』1948

会場に入ってまず最初に展示されているこの自画像。

北川民次は1894年生まれなので、自分よりやや年上の姿。

なんとなくイッセー尾形っぽい。

積み重ねてきた……というより、数々の修羅場を生き延びてきたふてぶてしさというか、面の皮の厚さを感じる。だけど、まだまだ修羅場に飛び込む気満々という、エネルギッシュな情熱が、その皮膚から透けてくるみたい。

左の眉と口角を微妙に上げて、ニヤリと笑う寸前。

そんな表情を自画像に描いてしまうあたり、一筋縄ではいかない、厄介なオッサンって感じだ。

自分もこんなオッサンになりたいです。

比較対象なのか、藤田嗣治による北川民次の肖像画が、二点ありました。

この絵の十五年前、1933年の肖像画は、フジタがよく描くイケメンそのもので、カッコいいったらない。でもその五年後の1937年の肖像画は、ダダ星人とキュラソ星人のハーフみたいなヤツ。

藤田嗣治の見抜いた、友人の二面性? あるいは、五年間の成長? さて、どっちが本当の北川民次なのか……なんていうレベルじゃない。ヒデェ。人間にすら見えない。

北川民次、何かやらかしたのか? 藤田嗣治との間に何があったんだ?

『メキシコの男』1925

三十歳ごろの作品は、こんな感じ。岸田劉生っぽい?

他にもいくつか風景画とか静物画とかあったけど、そのあたりを見る限り、とりあえずこの時代に「ちゃんとした油絵はこういうのです」とされていた型式を、真っ当にモノにしている感じ。

でも労働者をモチーフに選んだり、そのがっしりした肉体の描写、脂で固まった厚い皮膚の質感は、後々の作風に繋がっていくように思われる。

『踊る人たち』1929

ルソーとかあの辺の感じ?

でもメキシコのテキスタイルや陶器とかでも、こんな感じのデザインがあったような。

踊ったり楽器を演奏する人を、宙に浮かべたり、ドームと白いアーチの教会が遠くにぼんやり光ってたりするのは、シャガールの匂い。いや、街並みを大きなパステルカラーのモザイクに描くのは、ミロもやってたっけ。

いろんな先達の影響を受けながら、自分のスタイルを模索していたんだろうなあ。

『トラルパム霊園のお祭り』1930

そんな北川民次の三十代の集大成がコレ、ということなのかなあ。

何が不思議と言って、黒服だらけで空もドンヨリ、そもそも葬式の絵なのに、なんだか明るい雰囲気。なぜかしら?

画面を横切る、石の埋まった漆喰の壁が、あんまり真っ白なせいかしら?

この壁の向こうが死者の世界、こちらは生きている者の世界なのかな。前景の女性たち、小さな女子もいるし、赤ちゃんも抱かれている。お母さんや少女の服は、周りがみんなモノクロなのに、可愛らしいピンクだ。ほかの女性も、黒い頭巾こそ被っているが、その下は白や、曇天を補完するような、明るいスカイブルーだったり。

全身黒ずくめなのは。花束を抱いた女性のみ。まるで自分の色を全て花に託して、死者に捧げようとするかのように。

靴を履いているのはこの女性だけで、他の女性はみな裸足なのも、なんだか示唆的だ。

大勢の葬列が橋を渡っている最中なのに、その橋の下で、スッポンポンになって水浴びしてる女性たちも不思議。川に降りる入り口に、ドクロが転がってるのも何でだろう?

見れば見るほど、不思議なところが掘り返されていくけれど、パッと見にはそんな、謎にまみれた絵には見えない。

それも明るい雰囲気のせいなのかな。

『ランチェロの唄』1938

こちらはぱっと見、情熱的な音楽に、ダンスの熱気があふれるようなシーンに見えるんだけど、読んでいるうちに、だんだん怖くなってくる絵だ。

みんな目が死んでるし、地面は、捨てられたライフルや牛のドクロ、空になった盃で埋め尽くされている。

踊る人々も、遠くから近くに降りて来るような流れ。最後は疲れ果て絶望したように座り込む。そしてドクロ。

空は曇っているのか、夜なのか、覆いかぶさった雲の縁が、人魂みたいに丸まって、ジワリと光っているのも不穏だ。

ただその空の下のロバだけが、悲しそうではあるけれど、命がやどった眼をしている。

そのロバに向かって、雲の上から射す二筋の光が、天国への階段みたい。ジェイコブズ・ラダーというやつか。

雲の下に書かれた「ASUNO DE ORO」は、「黄金のロバ」というギリシャ喜劇のタイトルだそうだ。ロバにされた男が、人の愚かさや醜さや滑稽さを見て回る話だそうで。

このロバが、作者の視点ということなのかな。

『作文を書く少女(慰問文を書く少女)』1939

部分によって解像度が違う感じ。

花が妙にリアルというか、細かく描きこまれているし、少女の着ている服だって、襟や袷のしわの捉え方も細かい。

その一方、机はいったいどうなってるんだ。椅子もわからん。

とはいえ、画家の観察と描写の力は流石。

例えば、机の天板を、下からつかんでいる左手。コレ、よほど机が高くて体が机の下にもぐってないと無理。これで、小さな体に合わない大きい机を、抱きかかえるようにしている子供のしぐさが分かる。

例えば、鉛筆の太さと、少女の指の太さが同じ。自分は、鉛筆でメモを取りながらこの絵を見ていたのだけど、自分の指は、鉛筆の二倍、三倍の太さだった。小さい手で鉛筆をもてあましている様子が伝わってくる。

そんなに描写に拘っておきながら、原稿用紙や本が真っ白……このあたり、「慰問文」というものに対する、北川民次の何か言いたげな様子を感じるのだった。

『アメリカ婦人とメキシコ女』1935(1958補筆)

このポンチ絵感。岡本一平とか、戦前のマンガのタッチだ。

いや戦後でも、加藤芳郎とか鈴木義司とか、新聞の風刺漫画とか、あのへんは、昭和の終わりくらいまで、こういう感じの絵が色々あった。こういうデフォルメの仕方って、最近は見ないけれど、どういう流れで発生してたんだろう?

しかもそれが油彩画家の北川民次にどう流れ込んだのか。いや、油彩の方が元? でも他の画家では見た記憶がほとんどない……自分が不勉強なだけかもしれんが……むむむ。

『出征兵士』1944

個人的に、記録のために描いたものだろうか。

みんな目が死んでる。若者を戦場に送り出そうというのに、誰も、その若者と目を合わそうとしていない。

子供だけが旗を高く差し上げているが、さすがに何か違和感を感じたのか、疑問を投げるように出征する若者に目線を向けている。

その若者を覆い隠そうとするかのように、背後に旗が広がる。ポケットがパンパンなのは、何が入っているんだろう?

そもそも、ここはどこだ。左右が切り立った崖みたいなんだが。地面がグチャグチャにドス黒く塗りつぶされていて、まるで穴の底。出征する若者が顔を上げているのは、その穴の外を見ようとしているのかもしれない。

『焼跡』1945

その隣に展示されているのがコレ。

別に連作とかじゃない、関係ない絵のはずなのに、ついつい「出征した若者、結局帰ってこなかったのか……」って思ってしまう。

そんな夢も希望もない絵なのに、大根がやたら立派で、スッゲェ美味そうなんだよなあ。

決して失われない生命力とか、希望とか、そんなふうに言葉にしちゃうとクッソダサいんだが、ズシリとした大根の姿でドンと出されると、説得力というか、腑に落ちる感じがすごい。幼い少女がギュッと握っているのもいい。

『タスコの祭』1937

『トラルパム霊園のお祭り』から七年。今度は列に連なる人々を中心に、縦百八十センチ、横二百七十センチの大作に仕上げている。ともすれば等身大とも見える人物の存在感。

服のヒダ、顔の彫りこみが、グイグイと力強く、彫刻のように描かれている。その一方でポンチョの縁の房飾りや、ワンピースのレース、編まれたサンダルなど、偏執的なくらいに細かく描きこまれている。技法も、陶磁器に使う顔料をテンペラで描くという、独自のもの。

これはもう、壁画と言った方が良いかも。

『鉱士の図』1943

戦争真っ最中に描かれる労働者の姿。巻き脚絆に鉄兜、塹壕のような坑道、機関銃のようなドリル。勇ましい戦場の様子を描いたプロパガンダ絵画があふれる中で、それをパロディにしたような労働者の姿。

本当に社会を豊かにし、国を守るのは、戦争という破壊ではなく、労働という生産であるはずだ。

そんなメッセージが見え隠れする。

『農漁の図』1943

戦時下の絵画というと、戦場を描いた他にも、進出した世界各地の、街並みや自然の情景、地元民の生活風景なども多かった。実際に軍隊が画家を同行させて、日本本土へのプロパガンダのための作品を描かせる事も度々あった。

この絵は、そんな海外進出した先の風景です、なんて言えば騙されちゃう人も多そうだ。

これ、一体どこだろう? 崩れかけたりしている石垣は、沖縄っぽい。それ以上に、牛とヤギを一緒に放牧する場所が、日本にあっただろうか、はなはだ心もとない。ツバの広い帽子を被ってロバに跨る男なんて、メキシコかとも思う。画面の右に立ち去ろうとしている農夫の担いだ鍬なんて「まんが日本むかしばなし」で何度も見たやつだ。つまり、間違いなく日本でもある。

ようするに、これはどこか、なんてどうでもいいのだ。土を耕し潮に漁る人の営みの風景は、どこであっても変わらないのだ。

どこの国であっても変わらないはずなのに、なぜ殺し合うのか?

こちらにも、そんなメッセージが込められていると思う。

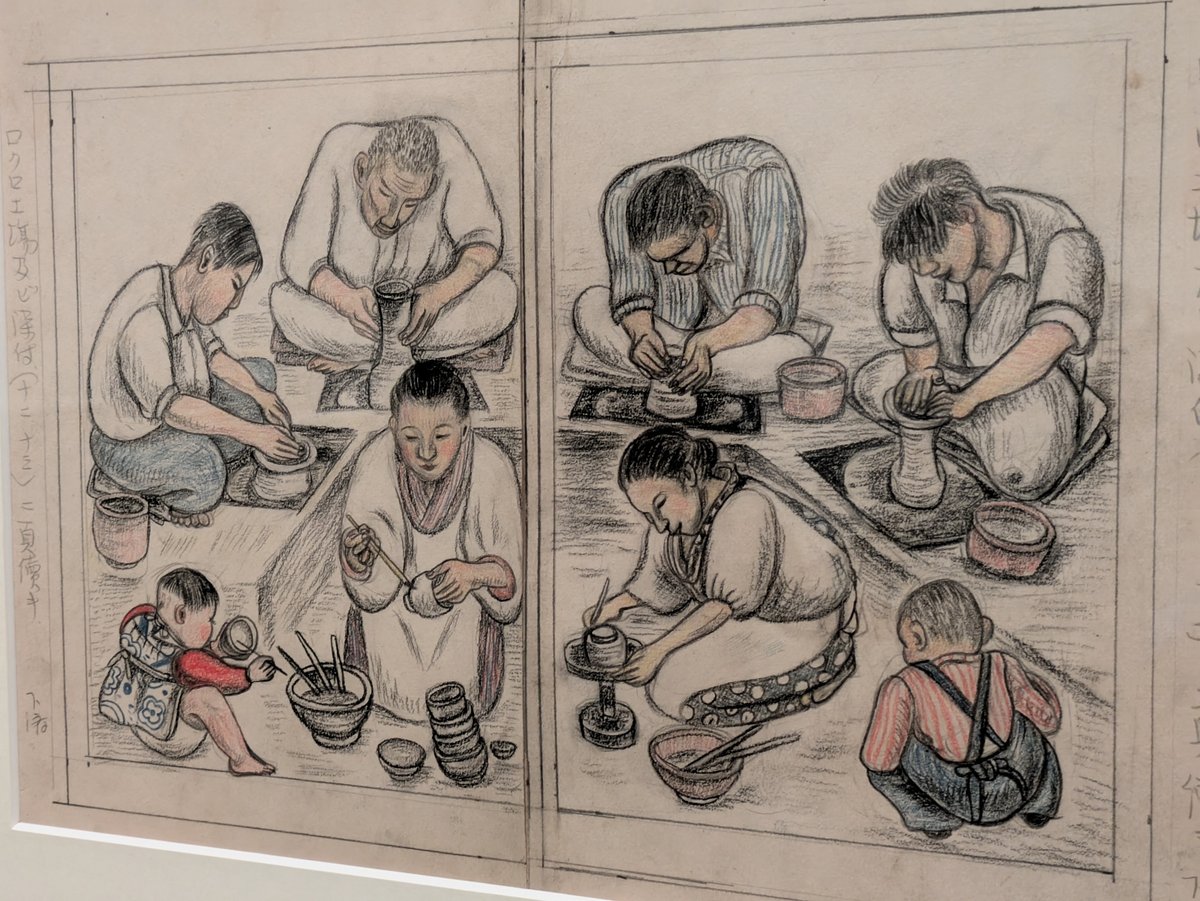

『赤津陶工の家』1941

登り窯で作業している人の法被、同じではない。丸に星の印の人とか、丸に三つ引きの人とかいる。登り窯というのは地域の職人が合同で運営するので、別々の窯元が一緒に働いているのだ。なので、タイトルに家とはあるが、それは一つの家庭ではなく、共同体みたいなニュアンスなんだろう。

法被の紋が見えない人もいる。この手拭いを被った人が、四つばかり持っている重箱みたいなのは、サヤ箱といって、薪の灰がかかったり、他の陶器の釉の色が移ったりしないように、箱に入れて陶器を焼くためのもの。法被を着ていないのは、窯詰め専門の職人。窯元ではなく、この窯の専業。

三匹並んだ海坊主みたいな登り窯だけど、その窯詰め職人が立っている海坊主の口は、出し入れ口。窯を焚き始める前にレンガで壁を作って塞いでしまう。海坊主の目は色味穴。噴き出す炎の色や勢いで、中の様子を見るところ。登り窯は、いくつもの小さな室が並んだ作りで、各室にこの口と目がある。

瀬戸に暮らした北川民次、さすがに陶工の仕事の解像度が高い。

と言っても、こんな風に、登り窯のとなりでロクロ回したりはしない。ともすれば絵付けも別の作業場だ。このあたりは、各工程を一つの画面に構成しなおしている、映画で言えばモンタージュ技法というところ。

女性がふたり、筆を使っている。これ、絵付けかなとも思ったけれど、顔料の皿もないし、筆は無造作に筆洗に挿されている。ということはコレ、釉掛けの後、底にダマになってる釉薬を取る工程じゃないかしら。目立たないし、知られてないけど重要な仕事。

絵付けだとか釉掛けだとか、一般的に知られている工程ではないところに目をつける方が、北川民次っぽい気がする。

だいたい、ど真ん中に座ってる男、何をしているかというと、ロクロを回しているのだ。彼が握りしめている棒の刺さった円盤は滑車。ベルトが掛かっていて、彼がこの滑車をグルグル回すと、ベルトで動力が伝わって、奥のロクロ手が使っているロクロが回るという仕掛け。電動ロクロが無かった頃の人力ロクロだ。

これは、ひたすら一定の速度で滑車を回すだけという、下っ端中の下っ端の仕事。よく子供がやらされてたという話。彼は子供には見えない、それどころか筋骨隆々とたくましい。なのにこんな仕事とは、何かワケアリな感じ。こちらに背中を向けて、表情は見えないが、熱心にロクロ手の方を見つめている。

下っ端中の下っ端とはいえ、彼がロクロ手と呼吸をあわせなければ、まともな品は仕上がらないし、そも彼がいなければロクロは回らない、縁の下の力持ちでもある。

顔を見せずに、黙々と働き、世の土台を支える人々。それこそが、北川民次の愛した人々じゃないか。

そんな彼を、絵の主人公にして、しかも背中を向けさせる。

これは、北川民次自身の姿か、あるいはこの絵を見ている私の姿なのかもしれない。

『メキシコ・イスタシワトル(ねむれる美女)』1930

横たわる女性の姿に見立てられ、メキシコ先住民の言葉で「白い女」と呼ばれる雪山なのだそうだ。

『踊る人たち』と同じくらいの時期で、ミロっぽいキューブに描かれた村の風景と、グネグネした山塊と銀嶺は、まるで別の絵画だ。別の絵画のように、隔絶した二つの世界。

『大地』1939

九年後のこの作品でも、隔絶した二つの世界を「横たわる巨大な女性と、小さな人々」という形で描いている。

青く晴れて、白い雲が浮かんでいるのに、なぜか不穏な空。

地面は肉塊のようにグネグネとよじれて波打っている。小さな人影が、そんな地面でも何とかしようとしているのか、上ったり下りたりしている。遠景の緑の大地も、山が断ち割られるなど、イヤな兆しがあるようだ。

大地の下、全てを占めるほどの女性は、涅槃仏のように目を閉じている。傍らには、「MORI ME TANGERE」なんて文字列まで見られる。「私に触れるな」とは、大地が人間を拒絶しているのか。でもこのセリフは、元は復活したイエズスがマグダラのマリアに向けて発した言葉だ。その時は拒んだ言葉だったが、決して、断絶の言葉ではない。

横たわる女性は、薄目を開けているようにも見える。いつか目覚めて、人々に恵みをもたらす日が来るのかしら。

『雑草の如くⅢ(裸婦)』1949

裸婦を担ぐサルみたいな群衆。なんか色々と寓意的。身につまされる。あまりいい意味ではなさそう。

裸婦は生々しいというか、美人なんだけど俗っぽい感じ。

でも血色の良さとか、ガッシリした手足とか、体は健康的。艶めかしいのは半開きの唇とか、まつげの長い二重まぶたの流し目とか。

横たわる裸婦と、それとは対照的な人々。二つに分かたれた世界。そういう構成は同じなんだけど。ここまで変わるモノなんだなあ。

一つの画面を分断して対立する二つの世界を描くというのは、北川民次がよく使う方法。特に、社会問題を扱うようになってからは多様された。この三枚から、そんな技法が確立されていく経過が見えてくる。

『南国の花』1940

南国の花とか言うけれど、コレ実際にある植物なのかな? 本来、花瓶に収まるような生き物じゃない感じ。生命力強すぎ。押し合いへしあいして、カンバスの角までミッチリ詰まろうとしている。画面からはみ出してきそう。ルソーの描くジャングルを、一つかみむしり取って来て、強引に花瓶に押し込んだみたい。

この迫力は、植物の描写がアレなだけではない。状況からして異次元だ。岩山の上に花瓶? でも、ちゃんと乗っかってないよね? というかこの花瓶、どんだけデカいの? 周りをグルグル蝶々が巡っていて、それを虫取り網で捕ろうとしている女の子が……いやどうなってるのコレ?

『岩山に茂る』1940

異世界じみた絵画といえば、これも。

エルンストとかタンギーとか、あのへんのシュルレアリスム絵画ですよねこれ。絡まり合った植物で構成された、掘っ立て小屋みたいなオブジェクトなんだけど、質感が人間の肉というか、皮膚というか、しかもウネウネ動いてるみたい。

北川民次が描いたとは信じられない異質な作品。白い粘土に陶磁器用の顔料を使っているという、壁画っぽい画面のざらつきくらいしか、面影が残ってない。

しかしこんな異形の作品を、「紀元二千六百年奉祝美術展覧会」に出品しちゃう、っていうのは、やっぱり北川民次。

『赤い家とサボテン』1936

シュールな絵だなと思って見てたら、実際の建物の写真が隣にあって、そのまんまだった。

ディエゴ・リベラとフリーダ・カーロのアトリエで、ファン・オコルマンという人の、当時最先端の現代建築なのだそうだ。

『瀬戸のまちかど』1946

……で、十年後に描かれたコレは、瀬戸市内に今も見られる路地の風景。瀬戸は陶器生産地なんだけど、それは、登り窯を設置できる斜面があって、粘土や釉薬を作るための水が豊かに使える川がある場所ということ。要するに山と谷の間。なので高低差が多くて、ちょっとした路地でも、石垣やコンクリートで補強された小規模な切通しになってたりする。石油の窯で焼くところだと、鉄骨で補強されたレンガの煙突が、トタン屋根を貫いて立っている。天井の高い作業場は、屋根の下に風通しと明り取りのための隙間があって、板張りの壁や、壁の代わりにキャンバスが張られるなどしている。

今では窯もガスが主流になって、レンガの煙突が煙を吐くことはなくなったけど、この風景はほとんど変わらない。

遠い異国の、そのまんま写生するだけでキュビズムになっちゃうような現代建築と、生活の必然から生まれた、ごく近所の古い町並みが、同じ目線で描かれることが、なぜか、とても素晴らしい事のように思われた。

絵本『マハフノツボ』原画 1941

そんな瀬戸の陶器づくりを逐一解説した絵本。

こういう本ではなかなか扱われ難い、土作りから解説している……というより、土作りにかなりの頁を割いている。そも、瀬戸が陶器の町となったのは、良い土に恵まれていたからなので、思えば当然の事かも。

『マハフノツボ』というタイトルで「マハフ」って何だろうと不思議に思っていたら「魔法」の旧仮名遣いでした。

仮名遣いはともかく、内容はとても分かりやすくて、陶器づくりが好きになる展開。やっぱり、メキシコで絵の先生をやっていた経験から来るのかしら。

『老人』1932

その学校の生徒だったおじいさんの肖像画。日々の労働に色あせた、分厚いシャツの自分の体を、ギュッと抱きしめて、伏せたマブタの周りはグルリとくぼんでいる様子は、疲れ果てたかのように見えるのだけど、信心深く人の好いお爺さんだったとの事。北川民次自身が、彼について「ヘビとりの名人で、学校に来る途中でガラガラヘビを捕まえてそのまま持って来た」なんてエピソードを語ったとか。

しかし、そんな風なオチャメな面ばかりではなかったのだろう。描かれたとおり、日々の暮らしに疲れて喜びを見いだせない姿も、もちろんあったのだと思う。それが、絵を学ぶことで、子供のような明るさを取り戻した。その時、北川民次はどれほど報われただろうか。だからこそ、作品に残され、そんな逸話も、心に残っていたんじゃないだろうか。

『メキシコ市場の一隅』1956

常に、社会……というか、市井に日々を暮らす人々と共に生きる事を模索してきた北川民次が、最終的に行き着いたのは壁画だった。一見、レジェや古典主義の頃のピカソみたいな画風だけど、これは壁画、特に陶のモザイクといった技法に拠ったものだろう。壁画の場合、美術館の壁にかかった額とは違い、その前を歩くもの。あるいは建築の一部、風景の一部としてなじむもの。だから、描かれるのはそこに生きる人々であり、描かれ方は柱のように壁のように、そこを支える存在として描かれる。

『二十年目の悲しみの夜』1965

壁画とは反対に、額に納めて壁に掛ける絵画では、より純粋に、観る者の精神に踏み込んでいく。

死んだ若い娘。全裸なのか、衣服は見当たらない。その代わり、その肉体に宿っていた生命力そのもののように、色鮮やかな花、のびやかな葉が、炸裂するように噴出している。

白い服の司祭だろうか、二人の男性は戸惑っているようだ。黒衣の老婆たちは、悲しんでいるというより、何かを決意したような強い表情。

三本の黒いロウソク、炎の縁取りまで黒い。たぶん本当は、

この弔いの部屋も真っ暗だったのだろう……ひょっとして、今まさにカーテンが開かれて、生命力にあふれる花が開くとともに、死んだはずの彼女が輝きだした、そんな瞬間なのかもしれない。

メキシコの葬儀をモチーフにした絵のせいか、そんな幻想すら誘うような、不思議な精神性を含んだ作品。

『バッタと自画像』1977

展示の最後に、再び自画像。バッタは北川民次がメキシコ先住民の精霊から発想した、自分自身のシンボルだとか。

最初の自画像から三十年たって、八十歳を過ぎて、さらにパワフルになっている。絵筆がハンマーになってるし。

三十年前の自画像は「さてどんな事をやってやろうか」的なふてぶてしさだったのに、今や「やるぞやるぞ」である。

もう何にも考えてない。考えなくても体が動く。湧き上がってくる情熱にそのまま乗っかってヨシとする。

いいなあ。自分もこんなジジイになりたいです。

名古屋画廊

こんな風に、さんざん北川民次を堪能して、さて帰ろうかと白川公園を出たら、伏見通を渡った向こうから、何か美味しそうな匂いが。

匂いにつられて信号を渡ったら、なんと、北川民次が絵付けした皿とか、飾ってあるではないですか。

そこは、名古屋画廊さんでした。市美術館の展示に合わせて、北川民次の作品を陳列していたという。

北川民次と共に、地元彫刻家の加藤昭男氏の作品も陳列されていました。

フラフラと中に入ってみる。

文庫本より大きい……雑誌の半分くらい? の大きさの、エッチングや単色リトグラフ……手彩色エッチングもある?

それが一万一千円。

A3くらいの、色彩が鮮やかなリトグラフ『母子像』。

二万二千円。

え? 美術館で特別展組まれる作家なのにこの値段?

いくら版画とはいえ、印刷じゃないのに?

エディションナンバーついてるのに? それも百ないのに?

流石に、油彩画は高かった。リトグラフ『母子像』の元絵の『母子像』は二百二十万。それぐらいするよなあ……いやでも、今見てきた、北川民次展にコレあってもおかしくないレベルなんだが、それがクルマ一台で買えるの?

カトレアやスイセンの花を描いた油絵は、五十五万とか。

いや、これだって美術館に飾っていいと思うけど。

それが原付一台で買えるの?

市美術館でも飾られていなかった掛け軸とかもある。

水墨画の『バナナの花』『梅鉢草』。五万五千円。

ザクロの実を持った女神像みたいなのは『鬼子母』。

これは彩色水墨画。九万九千円。

やっぱり、お茶室に使えるモノはちょっとお高くなる。

でも赤スパレベルだ。

ちょうど市美術館に行ってきた様子のおじさんが一人いて、北川民次のエッチングを一枚、買っていくトコでした。

「美術館で見た作家の絵が、こんな値段で買えるなんて!」

スッゲェ幸せそう。絵と一緒に記念撮影までしていた。

分かるわその気持ち。自分はもうじき無職になる身なので、二万円が一万円でも買えないのだけれど。

加藤昭男氏の作品も陳列されていて、油絵二万に千円、水彩一万一千円、版画三千三百円、陶の作品は二万二千円、ブロンズ三万三千円。もちろん小品、絵はA5以下だし、立体物もカップヌードルにすっぽり入る。

それでも、瀬戸市美術館などの地元施設をはじめ、各地に収蔵、展示されている、名のある作家である。

それが赤スパどころか、橙色スパチャで買えるって?

こういうの見ると、キャッチにつかまってリトグラフ売りつけられて、何十万ものローン組まされたとか、ほんとアリエネェってよく分かりますね。

画廊の人にお話を聞いてみたら、

「別に買わなくても、美術館みたいな気持ちで、絵を見に来てくださるだけでも結構ですよ」

とのこと。

コレは、名古屋画廊さんに限った事、このスタッフさんの個人的な見解、あるいは私の紳士としての風格によって出た言葉かもしれないけれど、とても嬉しいお話でした。

美術館に行けないときは、画廊に寄り道とかでもいいんだ。

これからは画廊を見かけたら、ドンドンお尋ねしていこうと思います。

このnoteは、読書感想文と美術館の見学記録が主でしたが、これからは画廊の訪問記録も書いてみたいと思います。更新したら、X(旧Twitter)でご報告しますので、よろしければフォローなどしていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?