#5_レディダンの下克上(前)。

「テニサーに入るのはやめよう。」

四月も中旬に差し掛かり、ぼくは演劇サークルと軽音サークルへ入ることに決めた。(この話はまたいずれ詳しく)

テニサーのことばかり書いているが、そもそもぼくは脚本が書きたくてこの大学に進学していた。軽音に入ったのは、1週間前に見た映画「ソラニン」の影響で、軽音に入れば彼女ができると思ったからだ。

「演劇も楽器も完全なシロートだけど、まぁなんとかなるっしょ。」なんて、春の陽気のようにふんわりした決断を。

ただ何かがひっかかる。なんとなく。なんとなく漠然とした不安があった。その一つがお金。

サークルの掛け持ちはよくある話だったが、そのツケは自分にまわってくる。ありがたいことに学費は親が払ってくれていたが、遊ぶ金はもちろん自分で捻出しないとならない。公演費用。楽器代。飲み会、交際費に食費、服飾費…

何も生み出さないが金はかかる。それが大学生。

金が無いならバイトをせねば。バイトするなら時間を売らねば。というわけで、テニサーに配分しうるお金も時間も、僕には残されていなかった。

「さこちゃん、サークル入ったんやって?」

テニサーのたまり場である談話室のそばには当時、喫煙所があって。テニスサークル「WHITE」のダイチさんは、残念がりながらキャメルの煙を吐き出していた。

「あぁ…じゃあ、DTLパーティから説明するな。」

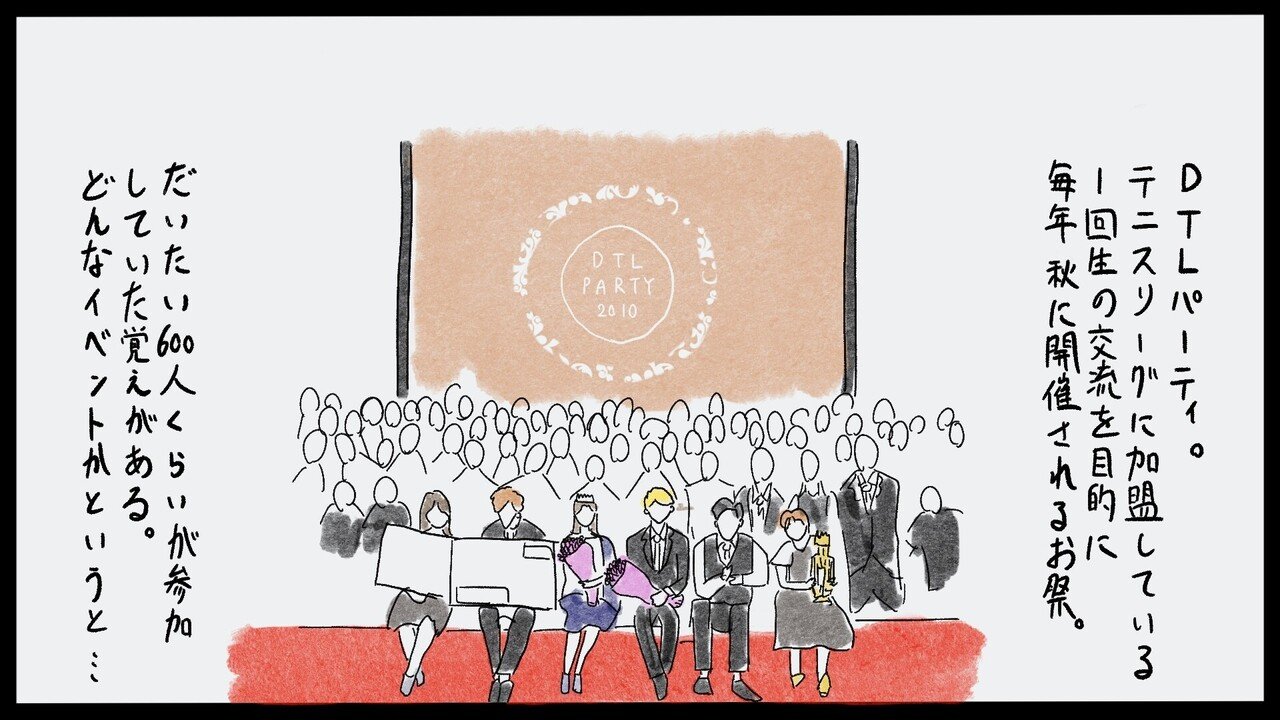

※この連載でたびたび登場している「DTL」というのは、この大学のテニスサークルを束ねる連盟のこと。全30サークル(2010年当時)が参加する、テニス大会の運営を主な仕事としている。

ダイチさんいわく「DTLパーティ」は、リーグに加盟しているテニサーの1回生だけが参加できるパーティで、女性はドレス、男性はスーツというドレスコードが決まっているらしい。

相変わらず、テニス関係ないな。

ダイチさんはそのパーティのスタッフ、通称"パースタ"をしていた。「で、そんだけ1回生を集めて大々的に飲み会でもするんですか?」「お酒は飲まんよ。そこでやるのは…」

…ミス・ミスターだと?

ざけんなし!

容姿というギフトを授かったギフターズを、ぼくは強く憎んで育ってきた。ましてやそのナンバー1を決めるだと?こっちは小学校の時に「世界に一つだけの花」を合唱して、もともと特別なオンリーワン教育を受けてきている。

(余談だが、今や超有名な某女子アナウンサーも、かつてはあるテニサーのミスとしてパーティに参加していた)

「いや、それだけじゃなくて。もう一つ大きなイベントがあるんよ。」「なんですか?」

漫才…?コント…?

ドクドクと、鼓動が速く鳴るのを感じる。手は汗ばみ、口がぱさつく。何がぼくをそうも興奮させたのか。それはある仮説に基づく、一縷の希望が見えたからだ。

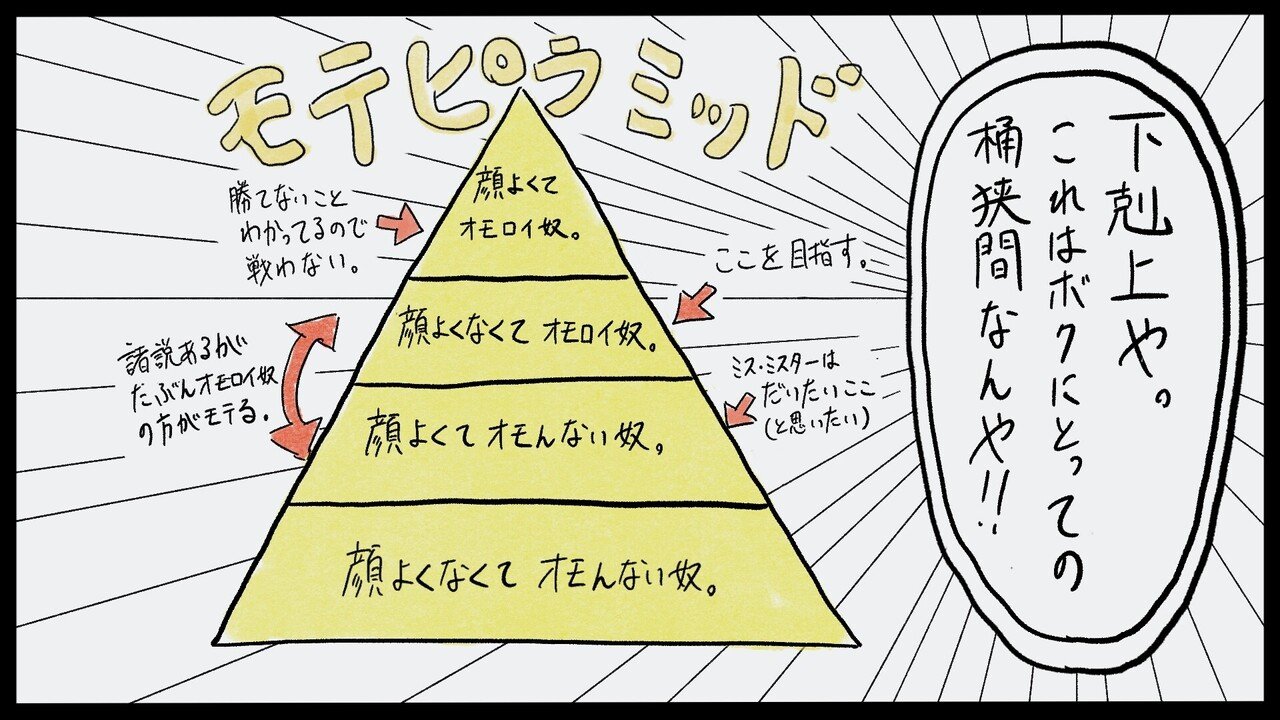

テニサーの笑いのレベルは低い。

これはWHITEしかり、他のテニサーしかり。いくつかの新歓に参加して感じていた。

乾杯の挨拶⇒幹事の一気飲み⇒飲み会スタート⇒ゲーム⇒一気飲み⇒ゲーム⇒一気飲み…

これが2時間つづく。楽しそうだが面白くはない。盛り上がっているが中身はない。そんな印象だった。というかそもそも

テニサーは面白さを求められていない。

「ノリの良さ」「お酒の強さ」「ルックスの良さ」この3つでテニサーは構成されている。(テニスのうまさが大事なサークルも勿論ある)

ぼくがテニサーに入ることを拒んでいた理由はこれだった。テニサーが面白くないから、ではない。

自分が活躍できないと思ったからだ。

ぼくは当時、チューハイ半缶でリバースするほどの下戸で。さらに高校時代、野球部のキャプテンでエースという「モテ無双」のカードを揃えたうえで、告白し惨敗するという偉業を成し遂げたビジュアルの持ち主。

テニサーという土俵で戦うには、自分の手札はあまりにも貧弱だった。しかしこのレディダンの話を聞いたとき、ぼくは天啓にうたれた。

「自分が勝てる場所で努力しなきゃ」

東進衛星予備校時代に聞いた、林先生の言葉だ。思えばぼくはこれまでの人生、自分が勝てそうな場所でしか戦ってこなかった。

高校時代、キャプテンでエースになれたのも、中学の先輩や他校のエースたちがどこに進学するかを調べ、ここならエースになれるだろうという高校に進学して努力したからで。

中学時代、奇跡的に彼女ができたのも、学年でモテている女の子たちを視界から消し、目立ってはないけどかわいい子に照準を絞り、その子好みのサブカル漫画・音楽をひたすら掘ったからで。

たとえお酒が弱かろうと、ビジュアルが悪かろうと。テニサーの笑いのレベルを考えれば、かろうじて勝機はある。ギフターズがその容姿で学年の女子を翻弄しているあいだ、録画した爆笑オンエアバトルを何度も見返し、牙を研いできた。このレディダンという制度があるなら、ぼくは活躍できる。

演劇サークルと軽音サークルに感じていた、漠然とした不安の正体はこれだ。演劇素人で、楽器も弾けないぼくの勝ち筋が見えていなかったのだ。勝てない奴はモテない。大学に入ってまで彼女ができない生活は悲惨すぎる。

しかし、テニサーなら勝てる。

そうと決まれば、僕が取るべき選択肢はただ一つ。

「WHITEに入れてください。」

このサークルならレディダンを勝ち取れる。ぼくはそう確信していた。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?