糖鎖の体質タイプ別植物分類

植物4種分類終わりました。さあ、発表します。

生姜を食べ、玉ねぎを食べ、ネギを食べ…、この1か月の私は単子葉植物を胃袋にぶち込む人体実験を繰り返してきました。それによってちょっとだけわかったことがあります。

単子葉植物はおそらく左回りの方向性を持っています。

たとえばAタイプの人をDタイプにする力があるしCタイプの人をBタイプにすることもできます。逆回転なので1つ下がれば体質的には「悪い」状態になるので、「食べすぎてはいけない」けれど、リングのシーソーが傾いている時はシーソーを水平に持っていく力があるので「食べ方を工夫すれば薬になる」とも言えます。

このような法則があるので、例えばAの私が生姜を食べるとDになるので体は干からびて熱中症ぎみに。

そして糖質が少ない状態を脱するので「腹が減らない」です。食欲がないので水分摂取が減って余計に干からびる。そして夜間低血糖にならないのでコルチゾールが出ず、目が覚めるホルモンが出ないということは「眠い、よく寝れる」ということ。

ただしCタイプの人が単子葉植物を取ると、Bタイプになるので良くないです。実際にうちのシッタ―さんは「ちょっとだけ味見していい?」と言ってやめておけばいいのに何度も味見をして、今現在十二指腸に穴が開いて入院しています。Cの人はBになったときのほうが重大な疾患に苦しみます。Aの人がチョコレートが大好きなようにCの人はニンニクやショウガや玉ねぎが大好きなんです。我慢ができないんです。

そしてそしてその真逆なのが双子葉合弁花類。

食べると大きな力で右回りに。世の中の合弁花の種類はとても多く、穀物や芋などの腹持ちの良いものが多いためどうしても偏りがち。Dの人はたくさん食べてもBに行く程度ですが、Cの人は食べすぎると左に偏りすぎるのでほどほどが大事。ABの人は食べちゃダメなレベルです。

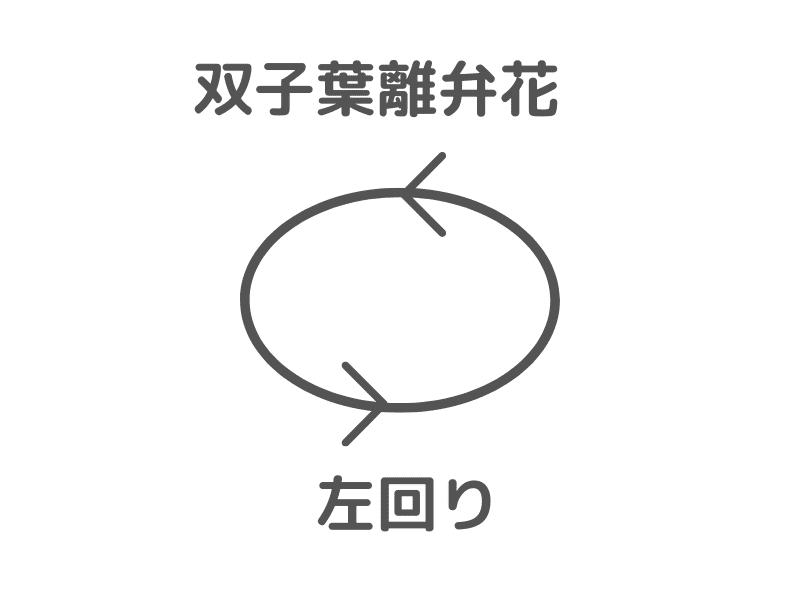

離弁花に関してもこちら周りだと思います。ただしその力はとても少ないです。Cタイプの男性がBになったときに梅エキスを舐めると調子がよくなるのはBからCに流す力が離弁花にあるせいだと思います。

ただアブラナ科の植物に関してはちょっとよくわからないです。

でもこの3つを踏まえて例の4つの体質のリングに当てはめるとこんな感じに。

ここまでは確実。ここから先は妄想の範囲です。

今年の春先に知り合ったD女性たちから話を聞いた結果、どうもD女性は合弁花以外の植物が苦手なような気がします。それでこんな感じに。

となると、わからないのはB男性の十字花と単子葉植物だけ。

純正の胃がんの男性と知り合いたい…。普通のBではなく極度のBの人。

そういう人はきっと野菜嫌いでサラダが敵。生の魚が苦手なはず。寿司屋で食べれるのが卵とゆでてある海老くらいで、カップラーメン大好きだと思う。ハンバーグ定食とかつ丼定食を一緒に食べたりするような糖質好き。病的なレベルが高いとお酒が苦手で悪酔いしがち。

と、思ったら意外と身近に何人もいました。病気で探すと見つからなかったけど、食癖で探したら見つかりました。聞いてみたらこんな感じ。

これは何ともバランスの悪い…。

DはAに対してもBに対しても真逆な感じですね。

Aの離弁花が×ならスッキリするんですが。

Aを見ると「案外食べれるのかも」と思いがちですが、種・芽・つぼみ・花の部分は食べられないのであるようでないです。アブラナ科の葉っぱの部分を生で食べられるものだけとなるとキャベツ白菜大根しかありません。離弁花も殻が高いものは食べられないのでナッツや桃もダメ。梅は発酵させてなんとか。ちなみに新エングラー体系にこだわらず厳密には「レクチンの量」で考えているので、細かい部分は「発酵すればOK」とか「長時間高圧調理すればOK」といった工夫で食べれたりします。

ただし下の図のように体質の変動によってこのように変化します。

そして裏面に位置するときは「表面の食べ方をしてはならない」と言う意味になります。

A→B、B→A、A→D,B→C、C→A’、D→B’の場合は食事を変える必要があありません。C→B、C→D、D→C、D→Aの場合は丸ごと変化させるだけで大丈夫。

これを踏まえてA→C’、B→D’に関して植物の分類を整理してみると少し変化します。これはたとえ体質が変化していたとしても「もともと食べることができなかったものはやっぱり食べられない」という結論に至るので、新たに食べられなくなったものと合わせていくと、食べられないものが増えます。C’の場合は生姜を食べればC’から素直にB’に流れます。B'とはいえ、右側なのでA女性は本来の体質を取り戻しやすくなります。

そしてB男性の場合はこのように。

面白いくらい全部食べられない。

裏面の発症がどのようなものかというと、胃がんのB男性が肺に転移したり、肺がんのD女性が大腸がんになったりするようなことを言います。

癌でなくてもA女性の場合はC’の時に動悸息切れ頭痛といった症状が出ます。C男性がA'の症状が出るときは貧血になったりします。

膵臓癌に関してはC'なのではないかと疑ったことがありました。その場合はC→C’と言うことはありえないので、C→B→C'という経緯で発症するのかも。膵臓がんが初めての癌だとしてもその前にBの症状が出ていた可能性があります。

人はもともと生まれ持った体質の偏りにいればそれほどひどい病気にはなりませんし、シーソーのバランスがとれていればなおさら元気で暮らせます。

糖鎖のリングの歪みは食事に含まれる糖鎖の結合かウイルス感染などでの糖鎖の結合によって起こります。歪んだ瞬間は発熱します。

では歪みを取る方法は…。

意図的にリングの偏りを先に進めてやる以外ありません。食べ物でも変化させることは可能だと思いますが薬の力は大きいです。

風邪と漢方薬の関係ならこちら。むしろ風邪でなくても使えるテクかもしれないですね。

ちなみにアセトアミノフェンは左回りの働きがあるので、AをDにしたり、CをBにします。

うちのシッタ―さんは最近指が腫れてアセトアミノフェンを飲んだら立て続けに嘔吐しました。生姜と玉ねぎを食べたことも左回りに拍車をかけました。おそらくその前に強い右回りの麦茶にハマって飲みまくっていたことで体がわざと逆流させたくなったせいで単子葉植物がおいしそうに見えてしまったのかも。

どの食べ物がどちら周りで、その時の自分の体質の位置がどこなのかがわかっていればうまく自分の病気と付き合っていけるように思います。

さあ、次は裏面をセレクチンで考えていきますよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?