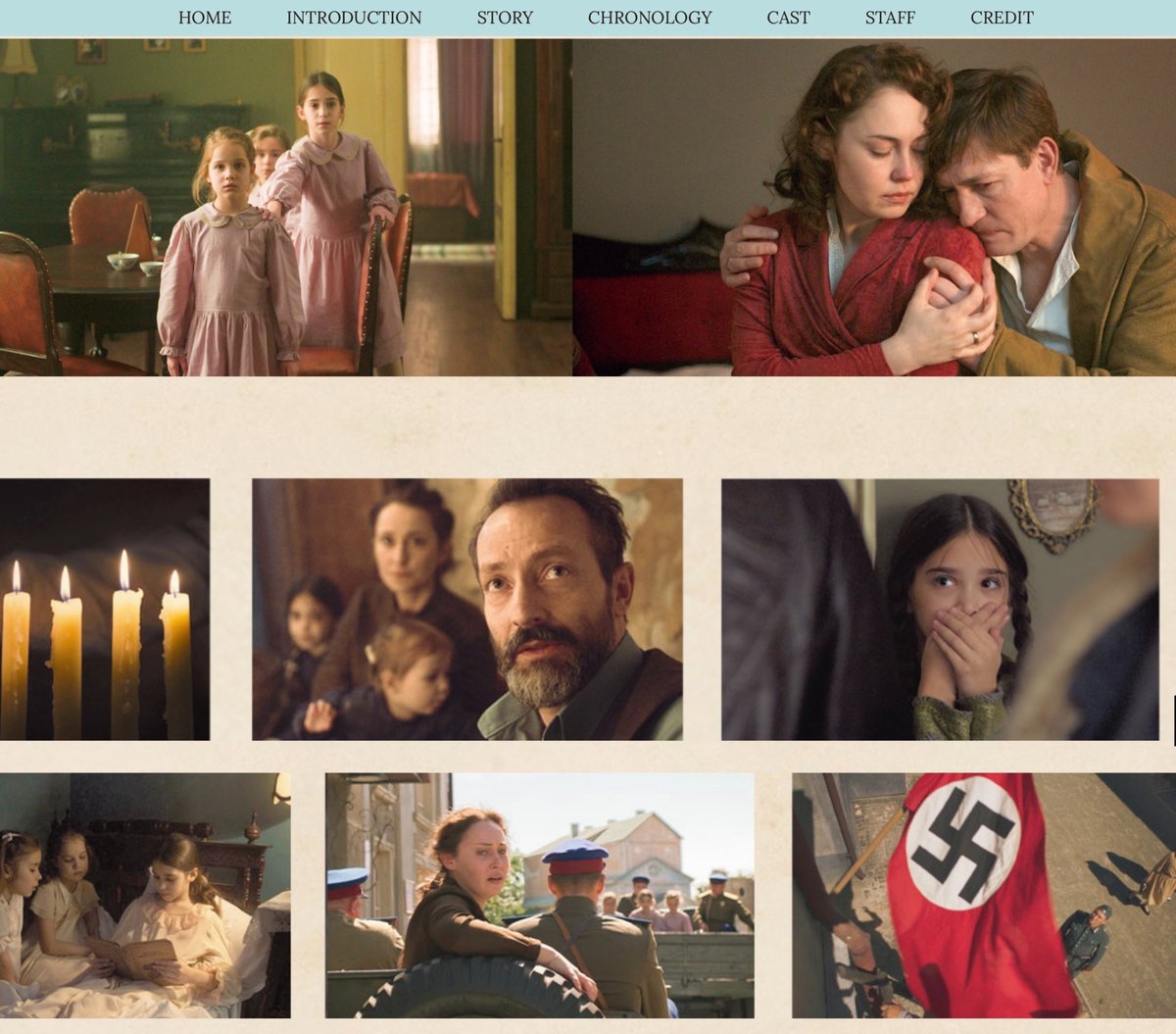

『キャロル・オブ・ザ・ベル』

「映画の試写会に応募して当たったけど、当日用事ができて行けなくなったの。どう?」

いつも私を誘い出してくれる友人から試写会のハガキをいただきました。

何年振りかわからないくらい久しぶりに試写会に行ってきました。

++++++++++

上映に先立って、まずバイオリンの演奏会。

映画タイトルになっている『キャロル・オブ・ザ・ベル』などウクライナで親しまれている曲を演奏してくれた、澤田智恵さん(日本ウクライナ芸術協会代表)。

彼女が弾きあげるバイオリンの音色は、本当に美しく、深く会場中に沁み渡りました。まるで、見渡す限りの平原に広がる豊かな小麦やひまわりを揺らす風のようです。聞き慣れないマイナー調の、少し切なくなる旋律は、ウクライナの人々の想いでしょうか。

音楽とは 土地の風土やそこに暮らす人々を映し出すものなのですね。

そして、どこにも拠り所がなく それでも強く生きてきたウクライナの人々について語るセルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ大使の挨拶も印象的でした。

**********

いよいよ上映開始。

衝撃を受けました。

少女が歌うウクライナの民謡「キャロル・オブ・ザ・ベル」の旋律とともに、忘れることができない映画になりました。

++++++++++

繰り返される戦争、他国による侵略、占領・・・。

領土を奪われ翻弄される家族、大切なひとを失い「普通」に生きることすらできなかった家族を描いています。

苦しみ哀しむ人々の境遇、辛く救いようのない場面が続きます。

少女の小さな望みも叶わぬ不条理に、これほど打ちのめされたことはなかったかも知れません。

歌うと幸せが訪れると信じ、大事な場面でその歌を披露する少女。その歌声は真っ直ぐで美しく、「心ある」大人たちの胸に染み渡ります。

しかし戦争に突き進む国、それに加担する大人たちの中で、彼女の小さな願いは叶うことはありませんでした。彼女は両親を奪われ、大好きな歌を歌うことも禁じられる環境に置かれました。

それでも “何としても生きてほしい” という両親の願いだけを胸に生きてきたであろう彼女の「命」と「魂」に敬意を抱かざるを得ないのです。

もしこれが全くのフィクションであれば、映画としての評価は低いはずです。あまりにも辛すぎるから。。。

しかし、ウクライナがこれまで辿ってきた歴史、そしてウクライナの人々の現状を思うと、胸が締め付けられる思いがします。

そして、観客の心を掴むために “美しさ” を残している映画よりも、現実はさらに過酷で悲惨であることも忘れてはなりません。

「どこか遠い世界」で起こっていると思っていた戦争が、「現実」であり他人事ではいられないのであることを突きつけられます。

**********

両親や友人といった多くの人々、そして大人・学校・社会・国といった組織に守られて育った私には、理解することなどできないウクライナの人々の苦しみ。

そしてもう一方で考えたい・・・ロシアの人々のこと。

もし第二次世界大戦中の日本に生きていたとしたら、私は間違いなく「憎き敵国を倒す」べく「日本万歳❗️」と突き進んでいたと確信できます、悲しいのですが。

そんな私がロシアに生まれ、ロシアという国の中で教育を受けて大人になったとしたら、ロシアの権力者の言葉に従う以外の選択を持てないかも知れません。

++++++++++

私には何もできないかも知れません。

それでも。

それでもウクライナの現状やウクライナの人々のことを想い、彼らの痛みや苦しみを想像して何かを感じ、考えることは放棄しないようにしたいと思います。

そんなことを誓う、きっかけとなった映画でした。

衝撃が強すぎるので、人にお勧めはしません。

しかし、見るべき映画だと思います。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?