『ゴジラ-1.0』は「幻想」に逃げた『シン・ゴジラ』と違い「現実」を描き戦前日本そして現代世界を乗り越えようとする作品である【ネタバレ順次警告】

本作に対しては肯定的な人すら「GHQや日本政府がゴジラに何もしないのはおかしい」という批判がある。だが、これは意図的なものであり、かつ、「不自然」でも無い。以下で順を追って説明していく。

※冒頭のネタバレ

主人公(敷島浩一)は特攻隊員だが、(巨大化前の)ゴジラに部隊ごと襲われたことで生きながらえるも、上官の整備兵橘から「お前のせいでみんな死んだ」と怒鳴られる。本土に帰った後も隣人から「生きて帰ってきた恥知らず」と罵られ、「生きて帰ってこい」と言った両親は空襲で死んでいた。見ず知らずの赤子連れの女性(大石典子)を助けるが、その赤子は空襲で死ぬ前の他人から託されたものである。要するに二人とも「何の利益も無いのに赤の他人を助けた」者同士なのだ。

ここまででもわかるように、敷島は「(日本)政府」「GHQ」(アメリカ)だけでなく、同じ日本国民からも被害を受けている。主人公に特攻を迫る橘もよくイメージされる「ナチスの命令に仕方なく従った」ような人物では無い。

もしそうなら「機体の不備」という主人公の嘘を問い詰めることなく信じたフリをするだろうし、ゴジラ来襲後に主人公を責め立てたりもしないだろう。

※以下、中盤のネタバレ

ゴジラは海で死んだ英霊のような存在ではないか。そんなことも考えるような時代だったのです。

こう話すのは、第一作ゴジラの音楽監督を務めた作曲家の伊福部明である。

初代『ゴジラ』と同様、本作もゴジラは太平洋戦争の再来になぞらえられている。ゴジラが本土に初めて来襲した時のニュースは、「臨時ニュースを申し上げます、臨時ニュースを申し上げます」と真珠湾奇襲と同じ口上で始まる、つまりゴジラに攻撃されるのと日本が先制攻撃するのが同列に並べられている。

そして本作ではそれに留まらず、戦時中と敗戦直後の日本が地続きとして描かれる。

最初のゴジラ迎撃作戦では現地調達が求められ、「この国は変わらねえな、変われないのか」「情報統制はこの国のお家芸だ」と語られる。

『シン・ゴジラ』よろしくゴジラ討伐作戦には(海の力を借りる事から)わだつみ(海神)作戦と名付けられるが、これは当然のことながら海に沈んだ戦没者も意味してるだろう。そして戦時中の艦艇を動かすために主人公含め太平洋戦争の生き残りが集められ、命を懸けること、つまり「太平洋戦争のやり直し」を求められるのだ。

そして何より、主人公の敷島自身が「俺の戦争はまだ終わっていない」と言い「太平洋戦争のやり直し」を望んでいるのである。

敷島がそう言い何度もゴジラに殺される悪夢を見る理由は彼自身によって語られる。「自分も戦争で死ぬべきだった」と、サバイバーズ・ギルトに苦しめられているのだ。主人公は「実際には自分は死んで、今の戦後日本の平和な暮らしこそが夢なのではないか」と言う。筆者自身、主人公が機雷の除去作業の直後ゴジラに襲われる「夢」から唐突に平和な本土で目覚めるシーンを見た時、「本当にこれは夢でこれから展開されるであろう主人公の大活劇の後すべてが夢だと判明する胡蝶の夢的展開が待っているのでは無いか」と思ったほどだ。

しかし典子にこれは現実だ、生きるべきだ、と言われようやく敷島は現実を生きていこうとする。

タイトルの『-1.0』の意味

PVでは「戦争ですべてを失い無(ゼロ)になった日本がゴジラによって負(マイナス)になる」と出て、これがタイトルの『-1.0』の由来のように見える。しかし実際にゴジラが銀座に来襲するシーンを見ればわかるが、既に復興が始まっていて鉄道も建物もあり、「プラス」の状態が破壊される。端的に言ってPVの言葉は嘘なのだ。

では何が「マイナス」なのか、と言うとゴジラではなく日本政府なのだ。

序盤、敷島は危険な機雷除去の仕事をしようとして典子に止められるが、「十死零生の(必ず死ぬ)特攻とは違う」と言って出向く。ゴジラ討伐作戦も当然「命を懸ける」訳だが、ここでも「絶対死ぬ訳じゃない」と作戦従事者たちは己を奮い立たせる。

ゴジラは確かに脅威だが、「確実な死」を要求してくる日本政府よりはマシな存在なのだ。

さらに言えば、敷島はアメリカから利益を得ている。機雷除去の仕事は日米両軍によってまかれた機雷が対象だが、実際には「特に厄介な」米軍の機雷の除去を命じられ、後述の理由により実質ノーリスクで敷島は大金を得て、アメリカ製の粉ミルクを買えるようになる。これは現実の戦後日本が(アメリカの都合とは言え)アメリカからの援助で復興した事とも重なっている。

日本政府もGHQも何もしない理由

冒頭に書いたようにゴジラに対して日本政府もGHQも何もしないのは確かに不自然に見える。日本政府だって「国民」ならともかく「自分自身(政府の運営者)」がやられるのは困るだろう。相手が人間(の集団であるアメリカ)なら、交渉のため東京大空襲でも政府中枢まで焼かれないし、原爆投下の候補地も京都や広島や小倉にしてくれるが、怪獣(ゴジラ)はそんな配慮をしてくれないからだ。

GHQにしても、(皮肉にも日本軍が援蔣ルートを遮断したことで)中国共産党が優勢になったことにより逆コースで反共の防波堤にしようとしていた日本が破壊されるのは困るだろう。

だが、敷島が最初に参加するゴジラ迎撃作戦で語られるセリフから「真相」は推測できる。この作戦ではゴジラに対抗できる艦艇が来るという話の後、「我々はその時間稼ぎだ」と言われる。

要するに、本作のクライマックスたるわだつみ作戦も時間稼ぎに近いと考えられる。日本政府&GHQにしてみれば、敷島たちがゴジラを倒してくれるならそれで良し、倒せなかったら「民間で手は尽くしたがダメだったから我々が遺志を継ぐ」と口実にして本格的な軍事作戦を始めれば周辺諸国(ソ連)との摩擦も起きずに済む。

「現実」を反映したが故の特異な作劇

「勝手にがんばろう! 日本」

とは言え、日米ともに何もしない(ように見える)ことに説明が付くとしても、何故このような作劇にしたのか。普通に日米両政府がゴジラ討伐作戦を計画し主人公が参加するという形なら「不自然」という批判は避けられただろう。

しかし作中で戦時中と敗戦直後の日本、もっと言えば戦前と戦後の日本が地続きに描かれている事を考えれば、これは戦後すなわち現在の日本を反映したものと考えられる。

わだつみ作戦は「民間主導」と言われるが、正確にはアメリカが日本政府に「要請」し、「自前の軍隊」が無いから立てられたもの、と語られる。要するに作中の政府は指示はするが何の援助もしてくれない、片山杜秀『国の死に方』に習えば、大日本帝国憲法体制と同じく誰も国全体の統率が取れない「勝手にがんばろう! 日本」状態なのだ。

そしてこれは現在の現実の日本政府でもある。

大学組織に対しては「カネは出しても口は出さない」というのが通常の民主主義国家だが、本邦もとい自民党政府の場合は公的投資を削減し続ける反面、今般の国立大学法人法「改悪」案みたく、政治介入ばかり強め「口は出すがカネは出さない」という最悪の状態。権威主義国家と変わらない。

— 異邦人 (@Narodovlastiye) November 18, 2023

「絆」の形

本作ではこれ以外でも現実を反映したがゆえに通常とは異なる作劇が見られる。上述したように、敷島は日本政府により死の運命を背負わされるが、日本国民なら優しくしてくれるかと言えばそれも違う。

敷島がゴジラ討伐のため橘の力を借りようとする場面は、普通なら「共に戦った戦友が力を貸してくれる」ところだが、敷島は「橘のせいで玉砕した」とデマを撒き怒らせておびき出す始末なのだ。

わだつみ作戦の説明を聞いた一人からは「俺には家族がいる。他のみんなだって」というそれ自体はありふれたセリフが出てくるが、本作ではこれも特異になる。何故ならこの時の敷島には家族がいないからだ。両親は空襲で死に、子どもは血が繋がっていない。

戦勝国アメリカのハリウッド映画ではかつて「国のため戦う」のは当たり前のことで、現実の海兵隊が登場しクレジットで「アメリカをずっと守ってくれてありがとう!」と賛辞を送るものもあった。しかしベトナム戦争など失敗を繰り返したことで、主人公の動機は「国なんてどうでもいいが、共に戦ってくれたお前達(戦友)のために戦うor家族を守るために戦うんだ」という形で示されるようになった。映画『アルマゲドン』の「俺たちは税金を死ぬまで払いたくない」というセリフは象徴的だろう。

だが現在では(世界的に)これさえ難しくなっている。「成果主義が導入されたら上司が(成果を上げられないように)部下に仕事を教えなくなった」という様に、「戦争」はもちろん「仕事」においても協力関係は低下している。「最も強い絆」とされてきた「家族の絆」さえ現在では「親ガチャ」「毒親」と相対化された。

家族に学ぶ学問を強制されたり、お金を出して貰えなかったりという事例を知っているからこそ、大学は学生が身ひとつで学べる場所であるべきと思っています。家族がお金を出す前提で作られている現在の大学制度はおかしい。毒親、親ガチャという言葉が氾濫する現在こそ真剣に検討されるべき問題です。 https://t.co/ZDXuShcqkd

— 檜田相一🍉 (@facies_) January 14, 2024

子にはこんな思いして欲しくないから生まれてからすぐに貯金と投資で運用してるけど親ガチャって言葉は嫌いだけど恵まれてる恵まれてないは確実にあるなと感じる… https://t.co/s14XlAFANo

— むらなか (@muranaka_funtou) December 20, 2023

本作において、そして現実においても「絆」は「同じ民族」「共に戦う仲間」「家族」だから、と言うように同じ集団に属するから無条件に成立するものでは無くなっている。

『シン・ゴジラ』は「リアル」か

『シン・ゴジラ』は映像や音楽が優れていることは間違いないし、ストーリーも「面白い」だろう。「問題」があるとすれば、「純粋に娯楽作品(フィクション)として面白い」では無く「リアル」だと高い評価を受けたことだ。

「政治」なき世界のタバ作戦

(中略)

それはそれとしても、なぜ多摩川だったのだろうか。作中では「首都侵入を許してはならない」というセリフが登場する。つまり首都の防衛、戦力の集中という観点からそれがなされたという風に考えるべきなのだろう。しかし、再度立ち止まって考えたい。それでは、神奈川県民900万人の生命と財産はどうなるのか。

(中略)

わたしは、太平洋戦争末期、現実には起こらなかった連合軍の関東平野上陸作戦を題材にしたボード・ウォー・ゲームをプレイしたことを思い出した。日本軍側でプレイしたわたしは、湘南海岸に上陸した米軍との決戦を多摩川で行うことを企図した。それが一番戦いやすかったからだ。もちろんゲームであるから、わたしは関東平野を逃げ惑う避難民のことなど想像もしなかった。シン・ゴジラにおける自衛隊は、わたしのプレイを再現していた。

(中略)

あまりにも軽い「属国」という言葉

首都への核攻撃の容認という極限の決断を突き付けながら(この通告に対し、わなわなと腕を震わせ、机に拳を叩きつける嶋田久作演じる片山臨時外務大臣の姿は、本作随一のシーンであった)、日本側が独自の作戦を提示するや、「友情」で作戦に不可欠のドローン部隊を提供するアメリカ。一族の来歴を振り返り、再度日本に核は落とさせないと奔走する日系アメリカ人の特使、パタースンらの力によって、政権内部の核攻撃推進論を押しとどめるアメリカ。これをどのように考えればよいのだろうか。

わたしは一連の描写を劇場で観ながら、「属国」と自分たちのありようを自嘲しているように見えて、その癖いざという時には「宗主国」の温情に期待し、甘える、自分たちを卑下する言葉どおりに振る舞う、属国根性を見せつけられたように感じていた。

他にも多数の「政治」の不在が上記記事では指摘されているが、それ以外でも「優秀な官僚」に対する違和感は表明されていた。

「現実主義者が間違えるのは相手も現実的に動くと勘違いするからだ」という言葉があるが、『シン・ゴジラ』における「リアル」は実際には「政府を動かす人間(官僚)は優秀であるはずだ」という「現実主義」に見せかけた幻想に過ぎない。それこそ「官僚が優秀ってエビデンスあるんですか⸮ それってあなたの感想ですよね⸮」という話だ。

『シン・ゴジラ』では「政治劇」が「リアル」と評されたのだから、これは「官僚は優秀で、内閣は善良で、アメリカは打算では無く思いやりで助けてくれて、自衛隊はイジメなどをしない潔癖な存在」という描写が「リアル」と言うようなものだ。

佐藤健志は『夢見られた近代』でマイケル・ムーア『華氏911』を「窓に見せかけた鏡(=観客を現実の世界に直面した気分にさせて、彼らのプライドをくすぐる)」と評したが、『シン・ゴジラ』も同様の受け取られ方をされたと言えよう。

『ゴジラ -1.0』に対し「核兵器を使えば簡単にゴジラを倒せる」という意見も見るが、第二次世界大戦が終結し冷戦が既に始まっていた時期にビキニ環礁ではなく日本近海(ソ連の近く)で核兵器を使う(それも「実験」では無く「軍事作戦」として)のは本当にソ連を刺激しかねない。『ゴジラ -1.0』では『シン・ゴジラ』より更に核兵器の使用が困難なのだ。

『ゴジラ -1.0』と『シン・ゴジラ』は対照的だとよく言われる。その通りだ。『ゴジラ -1.0』はリアルだが『シン・ゴジラ』はファンタジーだ。

「終わらない戦争」とは何か

「この歴史のどこがまちがっているんだ? 鬼畜米英と闘って、一億玉砕する。陛下もともに……日本帝国の臣民は、すべて悠久の大義に生きるんだ。どこがまちがっている?」

敷島は「俺の戦争はまだ終わっていない」と言うのみならず、橘に対しても「あなたの戦争もまだ終わっていない」と言う。そしてわだつみ作戦の発案者野田は「この国は命を粗末にしすぎてきました」と言い「この作戦では一人の犠牲者も出さない」ことで太平洋戦争を乗り越えようとする。

なぜ「戦争を終わらせる」必要があるのか。それは戦争ひいては戦前が終わってないからだ。何故なら太平洋戦争は開戦事由その他を無視して降伏のタイミングだけ見ても正当化し得ないものだからだ。

目的が「アジアの解放」ならば「解放」したアジアの国々を奪還された段階でもはや戦争を継続する意味は無い。目的が「自存自衛」なら絶対国防圏崩壊の時点でやはり意味が無くなる。「悠久の大義のための聖戦」ならば原爆投下など関係なく自ら「一億玉砕」と唱えたように最後まで徹底抗戦すべきだった。

しかし現実の降伏はどの時点でも無く原爆投下で甚大な被害を受けた直後だった。徹底抗戦するのでなければもっと前に降伏していれば、そもそも開戦しなければ空襲などで大きな犠牲を払うことは無かっただろう。

『この世界の片隅に』では朗らかで善良だった主人公すずが「最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね? いまここへまだ五人も居るのに! まだ左手も両足も残っとるのに!! うちはこんなん納得できん!!!」と徹底抗戦を唱えるハイパーウルトラナショナリストになるまでが描かれるが、そのきっかけも玉音放送を聞いたことだった。

小松左京「地には平和を」では時間犯罪により作り出された「1945年8月15日に降伏しなかった世界」で、主人公の河野康夫は「黒桜隊」で戦い死に行くが、その後「正しい歴史(基元的世界)」における康夫は平和で繁栄した日本で黒桜のマークに触れた時、

この美しい光景が、家族の行楽が、ここにいる彼自身、いや、彼をふくめて社会や、 歴史や、その他一切合財が、この時代全体が、突如として色あせ、腐敗臭をはなち、おぞましく見えた。

と感じるが、「悠久の大義のため最後の一人まで聖戦を行なう神州」が「正しい歴史」だった人間にとって、「鬼畜米英」とまで罵ったアメリカに「反共の防波堤」として協力させられる形では戦後日本はいくら繁栄してようと「おぞましく」思えるだろう。日本を守るために死んだはずの英霊(=ゴジラ)が自分たちの死を無意味にした戦後日本に復讐するのも当然と言える。

作中で歴史改変を行ったアドルフ・フォン・キタ博士はこう語る。

犠牲をはらったなら、それだけのものをつかみとらねばならん。それでなければ、歴史は無意味になる。(中略)日本はもっと大きな犠牲を払っても、歴史の固い底から、もっと確実なものをつかみあげるべきだった。どうせそれまでさんざん悲惨さを味って来たのだ。焦土作戦の犠牲をはらうくらい、五十歩百歩だったじやないか。日本という国は、完全にほろんでしまってもよかった。国家がほろびたら、その向うから、全地上的連帯性をになうべき、"新しい人間"がうまれて来ただろう。

これは原爆投下を決定したトルーマン大統領ではなく日本のサムライ道徳心酔者のセリフである。そもそもこの節の冒頭で引用した「陛下もともに」一億玉砕すると語った河野康夫も東アジア反日武装戦線ではなく日本軍所属だ。二人とも戦前日本の理念を信じるが故に(結果的に)日本滅亡を望むことになる。

だが、「鬼畜米英」と徹底抗戦せず無条件降伏したことが英霊に対する「裏切り」になるとしても、「その死を無駄にしないために」最後の一人まで戦い続け日本が物理的に滅亡することを戦没者たちが望んでいたかと言えばそれも違うだろう。『この世界の片隅に』のすずにしても、「右手を失っても戦い続けたのにそれを無駄にして降伏するなんてひどいですよね! だから左手そして命を失うまで戦い続けましょう!」と言われたら困るだろう。

戦前日本は「理念」を守れば物理的に滅亡する。それを避けるために降伏すれば自ら掲げた「理念」は間違いだったと認めることになり精神的に滅亡する。両方を避けるために「もっと早くに降伏する、そもそも開戦しない」という戦略判断ができなかったのがダメと言うなら戦前日本の体制そのものの否定になる。

『国の死に方』で片山杜秀が指摘しているように、大日本帝国憲法体制は元老という超法規的存在がなければ成立しない時限爆弾だった。「薩長史観の見直し」が起きるのもその流れだろう。

では同じく小松左京「戦争はなかった」のように戦前を見なかったことにして平和な戦後日本で生きていけばいいかと言えばそれも違う。戦前と戦後では政治体制などが大きく変わったとは言え国民が丸ごと入れ替わったりした訳では無いのだから連続性がある。そのため戦前日本が何故破滅したのかがわからなければ戦後日本も破滅する可能性が捨てきれなくなる。初代『ゴジラ』が「最後の一匹だとは思えない」と言われたように、戦後日本も「あれが最後の破滅だとは思えない。破滅の原因がわからなければ第二第三の破滅が……」という訳だ。 あるいはヒトラーが自殺する前に遺した言葉のように、

ナチズムは壊滅した。もう終わりだ。その思想は私と共に消滅する。だが100年後には新たな思想が生まれるだろう。宗教のように。新たなナチズムが誕生するだろう。

戦争を終わらせる(=戦前日本が破滅した原因を解決する)ことができないと、戦前は終わらない。現代日本は課題先進国と呼ばれることもあるが、それは他の国もいずれは日本と同じ問題に直面するということであり、戦前日本が抱えていた問題はヒトラーのように日本に限った話では無いのだ。

「現実を見る」ための「現実的な方法」

現実を見よう。技術的特異点は、科学的なビジョンというよりは宗教である。(中略)このような超越的なものを願う理由は、完全に理解可能である。個人としても種としても、我々は致死的に重大な問題に直面している。たとえば、テロ、核拡散、人口過剰、貧困、飢餓、環境破壊、気候変動、資源枯渇やエイズなどである。エンジニアと科学者は、我々がこれらの世界の問題に立ち向かい、解決策を発見することを支援するべきなのであって、技術的特異点のような夢想的、疑似科学的ファンタジーに浸るべきではない。[79]

戦前日本が破滅した原因を一言でいえば「現実を見れなかった」からになるだろうが、では「現実を見る」ためにはどうすればいいのか。「地に足を付けて生きろ」とはよく言われる。だが戦争に反対も賛成もせず「地に足を付け」生きていた『この世界の片隅に』のすずは右手を失いハイパーウルトラナショナリストと化したではないか。そもそも「現実的」に生きていたら解決できない問題にぶつかるからこそ人間は現実逃避するのだ。そこで「現実的」になれば問題を解決できないのだ。

要するに本当の意味で「現実を見る」ためには、「普通にやっていたら解決できない問題を現実に存在する手段でなんとか解決する」方法を見つけなければならない。だが『シン・ゴジラ』が「リアル」を装った幻想に過ぎなかったように、「現実的手段」と思われてるものが本当に「現実的」とは限らない。ChatGPTの開発者アルトマンが「AIは人間を超えた知性を持つ前に人間を超えた説得力を持つだろう」と指摘しているように、「国を動かす優秀な官僚ならゴジラを倒せる」というようにある程度「現実的」な基盤を持つからこそ説得力のある「幻想」が誕生し多くの人がそれに取り込まれるのだ。戦前日本は極端な精神論に走ったが、それだって精神論(=お気持ち=士気)が実際に戦況に影響するのが一因だ。映画『フルメタル・ジャケット』の監督キューブリックは同作のハートマン軍曹についてこう語っている。

(新兵たちへの)侮辱の言葉を別とすれば、教官が真剣に語ることははとんど全て基本的に正しい。「ライフルはたんなる道具にすぎない。強靭な精神こそが敵を殺す」と教えるとき、彼が真実を語っているのは明らかだ。われわれの世界が兵士を必要とするかぎり、この教官を非難はできない。言動がいささか品位に欠けるのは否定しがたいがね。けれども合衆国海兵隊は、訓練数官に品の良さを求めているわけでもないだろう。

ニーチェなんかは「宗教の信者はうそつきのクズだけどさ、なんでも科学で説明できると近頃威張りだしたやつらは『前よりもっと強い神を見つけた』とはしゃいでるもっとどうしようもないクズなんだよね」などと言っていて清々しいですね。

— ノザキハコネ (@hakoiribox) June 15, 2023

科学崇拝にしても、「科学」が実際に強力で問題を解決して来たという実績があるからこそ説得力を持っている。そして経済や気候変動などの問題に対応するには結局テクノロジーの力が不可欠になる。

当然のことながら本作で気候変動などへの具体的な対応策が出てくる訳ではない。だが未知の危機に対する具体的な方針の立て方は出てくるのだ。

超常的な「敵」の倒し方

恐怖映画における「敵」の倒し方には大きく分けて「自然によるもの」と「人間によるもの」がある。例えば『宇宙戦争』では人類には成す術がないエイリアンが彼らにとっては未知の細菌によって倒される。「人間が世界すべてを制御できるなんてのは思い上がりだ」という教訓的に締められる訳だが、これは今となっては「時代遅れ」になってしまった。

問題が小さいうちは「戒め」として働くが、山火事など気候変動が現実のものとして実感されるようになった現在、「自然は人間の手で制御できない」と言うのは「気候変動を止めることはできない」と同義になる。

そして「だから文明滅亡を受け入れよう」とはならないので、「気候変動は存在しない」という現実逃避が「理性的」に見えてしまう。「テクノロジーを過信することへの戒め」が「テクノロジーに対する制限など必要ない」に反転してしまうのだ。その結果が「環境保護活動家」は非理性的だから私刑(銃殺)も許されるという世論だろう。

恐怖映画で「敵」を「人間が倒す」場合も2パターンがある。一つは架空の方法、もう一つは「現実的」な方法だ。前者は初代『ゴジラ』の「オキシジェン・デストロイヤー」のように架空の兵器を用いて「敵」を倒す。超常的な「敵」に対して超常的な架空の存在で倒すのはある意味で当然のことだが、近年の人気作品では「現実的」な方法で倒すものが目立つ。『インディペンデンス・デイ』『バトルシップ』『世界侵略: ロサンゼルス決戦 』などだ。だが、超常的な敵を現実的な方法で倒すというのは普通無理が生じる。『ロサンゼルス決戦』の場合下記スレッドのような考察が成り立つかもしれないが、「なぜ恒星間航行できるほど発達した文明を持つ宇宙人が地球人の科学技術でやられてしまうのか」という疑問がどうしても出て来てしまう。

世界侵略: ロサンゼルス決戦の「宇宙人がローテクで弱い。こんなはずない」という意見。

— ヴォルフガング土方 (@WOLFGANG1945) April 5, 2023

分からんでもないけど想像力が足りない。

そもそも人類みたいに戦争の概念が無く平和裏に発展進化した種であった場合、外宇宙で資源回収に行く段階で初めて「敵」と遭遇し「兵器」を開発した可能性がある。(続

評価の高い『シン・ゴジラ』ではスーパー・コンピュータや無人在来線爆弾など「現実的」手段が出てくるが、最終的に倒す手段はやはり仮想科学理論である。また、「政治的やり取り」も実際にはリアリティが無いことは先に引用した記事の通りだ。

『ゴジラ -1.0』のテクノロジーの使い方

※以下、ラストのネタバレ含む

では本作ではどうするか、と言えば「人間が現実に存在する技術で自然の力(水圧)を借りて倒す」という合わせ技のようなものだ。「怪獣でも深海の圧力には耐えられないだろう」と言うのはあまりにもシンプルだが何故思いつかなかったのかと思うような「コロンブスの卵」的発想だ。エイリアンの宇宙船だって深海に沈めることさえできれば倒せそうである。

しかし本作ではそれに留まらず「現実的」手段の模索が行われる。作戦立案者の野田は「絶対に殺せるのか」という問いにこう答える。

野田は科学者としての誠意をもって正直に答えた。

「……絶対とは言えない」

科学者が未知の危機に対してこう答えるのは当然と言えるが、『シン・ゴジラ』では牧悟郎によって「絶対の正解」が与えられている。『シン・ゴジラ』の登場人物たちは確かに苦労するが、それは「決められた正解にいかに早くたどり着くか」という高度経済成長期までしか有効でなかった方法なのだ。創造性を表す「世の中にはパズルが得意な人とレゴが得意な人がいる。我々はレゴが得意な人が欲しい」という言葉があるが、『シン・ゴジラ』の登場人物たちは実はほぼ「パズル」を解いているだけなのだ。

では本作ではどのように「レゴ」を組み立てているかと言うと、まず単に「深海の圧力」を与えるのではなく、一気に海に沈めることで「急激な圧力変化」を与える。そしてそれでもゴジラを殺せなかったなら今度は逆に海面まで一気に引き上げることで「凄まじい減圧」を与える。要するに「失敗してもいいように二段構え」の作戦になっている。もちろんそれでも倒せる保証はない。だが現実的に「やれることをやる」ことはしている。そこで使われるのは「オキシジェン・デストロイヤー」のような超科学でもヤシオリ作戦のような仮想科学でもなく現実の科学だ。

当時の最先端テクノロジーは原爆だが、それが必ずしも優れてるとは限らないのだ。このようなテクノロジー観は他でも見られる。敷島は映画の序盤機雷撤去の仕事を請け負うが、そこで機雷撤去のための「特別あつらえ」の船を見て愕然とする。何故ならそれはボロボロの木造船だからだ。しかしそれにはちゃんと理由がある。「特に厄介な」米軍の機雷は金属に反応するため、木造ならば反応しない。テクノロジーはあくまで道具に過ぎず、「最新鋭の金属船」が木造船より優れてるとは限らないのだ。

敷島の特攻は「現実の戦時下の特攻」とは違う

敷島は独断でゴジラに対する特攻を決断するが、それは「日本を守るため」でも「大切な人を守るため」でもない。現実の特攻が「悠久の大義に生きる(そして死ぬ)」という「理念」が(後に降伏により否定されるとは言え)存在したのに対し、敷島の特攻は戦時中の死者に対して顔向けできないからという理由で行われる、要するに死ぬこと自体が目的となっている。

その後典子の言葉を思い出し敷島は生きようとする。「生きることが大事だ」というメーセッジもそれ自体は珍しくない。だが本作では「だから特攻やめる」という訳にはいかないのだ。何故なら現実の特攻と違って敷島の特攻は意味があるからだ。まず現実の特攻について見ていこう。

「戦闘機で最も高価な『部品』は人間(パイロット)である」と言われるが、熟練パイロットを育てるのには時間がかかるため、「合理性」のみを考えてもパイロットの人命は重視した方が良い。だが、戦前の戦闘機は精神論によりそれが無視されていた。羽生辰郎『支配と服従の倫理学』では戦時中の技術者と軍上層部の間のやり取りが載っている。

進言書の一体どこに朱筆が入っているのかを見てみると、例えば、「次期の戦いのために温存すべき戦力であるからして、帰還すべきゆとりを保ち戦するのが望ましい」と設計者側が書いているところへ朱筆で、「そもそも設計思想に間達いがある。敵国の飛行機に背を向けて帰還を初期から考える思想は問題である」と書いて「三行削除」という風に乱暴に記してある。これは見た方の受けた感じなのだが、一番異様な感じがしたのは朱筆で書かれたものの言い方の凄まじさ、そのすこい高圧的な物言いの仕方、だったと。(中略)「神国なる我が軍においてはこのような日和見的設計思想そのものが問題であり、皇国の新鋭なる飛行機には非ず」とか、勝手なことばかり書いて突っ返してくる。(中略)何で設計図なのに精神論が出てくるのか、それが一番奇妙な感じがした、一体どっちが狂ってるのかと思った、と見た方は言っていた。

この技術者は統合失調症にかかり死ぬまで精神病院に入院していたが、上記の進言書の話を聞いた遺族はこう語っている。

とにかくその方の御話では、私は頭が悪かったから医者になったんですけど──と御本人はおっしゃるのだが、当時有名な病院の精神科医をなさっていた──叔父は親戚中で一番頭が良くて一中・一高・東大工学部で、私は勉強が出来なかったから叔父によく勉強を教わって可愛がられた。ところが戦争中、ある日会社から帰って来たら、突然人が変わったように家族の頭をポカポカ殴り始めた。箸を持っただけでも殴る。そして「朕は天皇なるぞ、朕に向かって何をする」とか妙なことを言い始めた。それで入院になったとのことであった。

上記のやり取りにもあるように、戦時中の戦闘機は撃たれた時、失敗した時を考えることを「日和見的」として否定した。「これさえやれば勝てる!」と思い込みそれがうまくいかなかった時のことを考えないのは普遍的な現象だ。そしてパイロットの人命軽視(=合理性の無視)の行き着いた果てが特攻である。下記記事で敷島のモデルとなった人物ではないかと推察されている関行男が語っているように、特攻は「非人道的」であるだけでなく「非合理」でもあった。

日本もおしまいだよ。ぼくのような優秀なパイロットを殺すなんて。

ぼくなら体当たりせずとも、敵空母の飛行甲板に50番(500キロ爆弾)を命中させる自信がある。

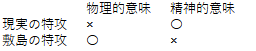

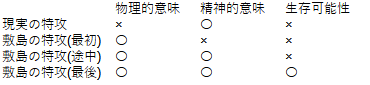

だが敷島の特攻は違う。現実の特攻が「爆弾を落とす」という形でも同じダメージを与えることができ、仮に成功しても日本が勝てる訳でも無く何重もの意味で無意味だったのに対し、敷島の特攻は「爆弾をゴジラの口に突っ込ませる」ためのもので、それは「爆弾を落とす」など他の方法では代用できない。この二つは同じ名前で呼ばれるが全く別のものなのだ。表にまとめるとこうなる。

こうして本作は極めて現実的問題を提示する。世の中には確かに人間が命を懸けなければならない状況が存在する。一方で「命を懸ける」ことを当然とすると社会が崩壊する。キューブリックは人格破綻者にしか見えないハートマン軍曹を「われわれの世界が兵士を必要とするかぎり、この教官を非難はできない」と評した。それは確かに正しいかもしれないが、その結果が現在の分断されたアメリカ(そして世界)だ。冨野監督の「絶望論は子どもたちに言ってはいけない」という言葉が話題になったが、そこで具体的に否定しているのは「人類が戦争を忘れられない種なんだ」という言葉なのだ。

現代では「戦争をなくす」と言ったらハナで笑われるが、「リアル」とされるガンダムの生みの親がそれを言っているのだ(それもウクライナ戦争に直接言及しながら)。

冨野監督の言葉は理想主義過ぎるかもしれないが、本作でも作戦立案者の野田は「一人の犠牲者も出さない」という「戦争」では通常あり得ないことを目標とする。『シン・ゴジラ』のヤシオリ作戦で犠牲者が出たことや初代『ゴジラ』で「オキシジェン・デストロイヤー」の開発者芹沢博士がゴジラと共に海に沈んだことと対照的だ。

そして野田がこう語るのには理由がある。

……思えば、この国は命を粗末にしすぎてきました。脆弱な装甲の戦車、補給軽視の結果、餓死・病死が戦死の大半を占める戦場……戦闘機には最低限の脱出装置も付いていなかった。しまいには特攻だ玉砕だと……だからこそ今回の……民間主導の今作戦では一人の犠牲者も出さないことを誇りとしたい。

野田は太平洋戦争における精神論・人命軽視を否定する。それも単に「そういう考えはダメだ」と言うだけでなく科学者・技術者として具体的な計画を立てることで。そしてこれが小松左京や敷島が追い求めた戦没者の死を無駄にしないことにも通じる。「なぜ太平洋戦争で莫大な犠牲を出してしまったのか」を問い、その原因を見つけ出し、今後それが起きないようにするための具体的な方法を考えることができるなら、第二第三の破滅は避けられる。過去を変えることができない以上、それが戦没者の死を無駄にしない唯一の方法なのだ。小松左京は歴史改変というSF的手法を使っても「戦没者の死を無駄にしない」方法を小説(虚構)の中ですら見つけられなかったが、本作はそれをやってのけるのである。

先にも書いたように、わだつみ作戦は二段構え、つまり最初の作戦が失敗した時のことも考えたものであり、それは戦前の人命軽視を引き起こした精神論の否定になっている。

そして敷島の特攻も「命を犠牲にする方法しか無い」「犠牲者を出してはいけない」というジレンマを、他ならぬかつて敷島に特攻(確実な死)を迫った橘によって脱出装置が搭載されることで技術的・現実的に解決する。再び表にするなら、

「科学(技術)は中立」であり、戦闘機は「人殺しの道具」とは言え戦争という場では「中立的」存在になるかもしれない。だが、それが「運動性能のため装甲を薄くする」「最低限の脱出装置もない」という具体的な形を取ると、もはや「中立」ではありえない。テクノロジーは具体的な形に落とし込む過程では思想が入ってくる。テクノロジーを具体的な目標を解決するための道具にするには思想そのものを見直さなければならないのだ。そうすることによってようやく「戦争は終わる」のである。

ラストシーンの意味

もっとも、ラスト(から二番目)のシーンは「現実的」なのか、という疑問が出てくるかもしれないが、下記記事では以下のように考察されている。

熱線を喰らったとき、何らかの形でゴジラの細胞(通称:G細胞)が典子に付着した可能性です。これならば、典子が生き延びることができたのも、ゴジラの超再生力のおかげ、と説明がつきます。

ではラストシーンの意味は何か、と言えば結局のところ未知の危機に対して「これさえあれば大丈夫」というエリクサーは存在しないということだろう。本作が提示しているのはあくまで方針の立て方であって、結局危機に直面するたびに別の方法を考えていかなければいけない。ゴジラ=危機自体はこれから先も何度でも現れるということだろう。

自分たちの小市民的日常が脅かされたことに始まるファシズムにおいては、彼らはそれがファシズムであるということに気づかず、それどころかむしろ共感して支持する可能性があるのだ。そしてナチスや軍国日本も、世界恐慌によって脅かされた当時の人々の小市民的日常を守るためのものとして登場してきた。再びシェイクスピアをひきあいに出せば、これこそファシズムだと言っていられるうちは、事態はまだファシズムではない。本当にファシズムが来るときは、人々はそれをファシズムだと認識せずに受け入れるのだ。

サポートいただけると記事を書く時間や質問に回答できる時間が増えます。